あの映像がグリグリ動く衝撃

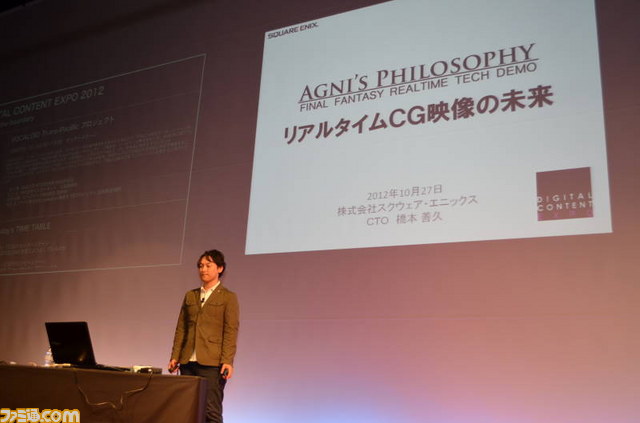

2012年10月25日から27日までの3日間、都内お台場にある日本科学未来館にて開催されたデジタルコンテンツ EXPO 2012。同イベントの最終日となる10月27日のステージにて、スクウェア・エニックスCTO/新世代ゲームエンジン“Luminous Studio”開発リーダーの橋本善久氏によるセミナー“Agni’s Philosophy - FINAL FANTASY REALTIME TECH DEMO”が行われた。

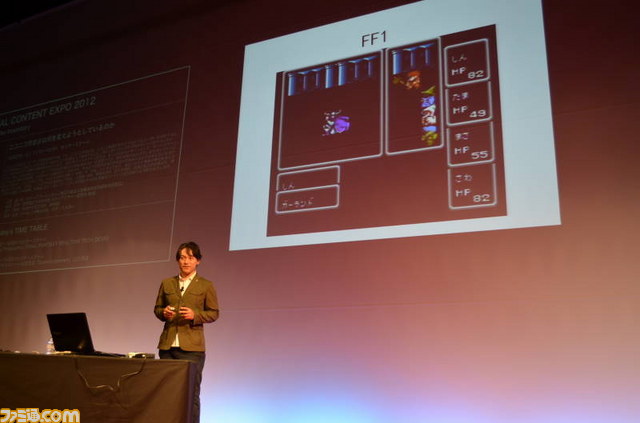

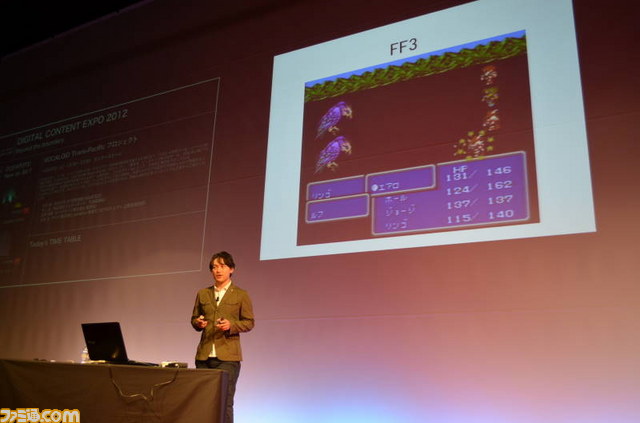

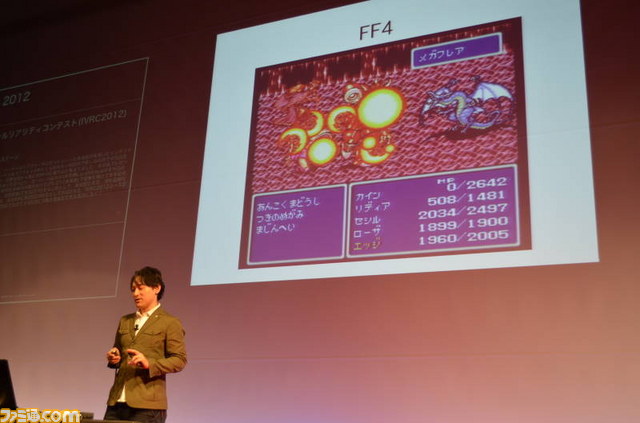

橋本氏はまず、CG(コンピューターグラフィックス)の解説と、その歴史を紹介。その前に本セミナーのキーワードとなるプリレンダーCGとリアルタイムCGについて、少し触れておこう。プリレンダーCGとは、あらかじめコンピューターで生成した映像をフィルムにしたり動画ファイルに変換し、再生したもの。プリレンダーCGは前もって生成できるため、リッチな絵にしやすく、出力先の機器の性能に左右されない。一方、リアルタイムCGはその瞬間、瞬間でコンピューターが絵を生成し、モニターに出力する。映像は通常、1秒間に30枚から60枚の絵を生成する必要があるため、コンピューターには膨大な計算量が求められる。よって、リアルタイムCGは(高精細な絵にするなるほど高度な計算性能を求められるため)、絵のクオリティーを上げづらい、という一面がある。

リアルタイムCGの進化はこれから始まる

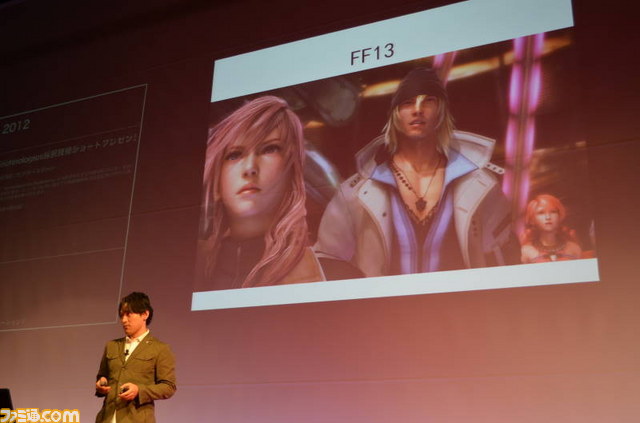

25年の歳月をかけて進化してきた『ファイナルファンタジー』のリアルタイムCG。かなりリアルなグラフィックに近づいた『FFXIII』などを見ると、もはや、進化の余地は少ないのでは? と思われる方もいるかもしれないが、橋本氏は「リアルタイムCGはこれからさらに表現力が向上します。むしろ、リアルタイムCGの進化はこれから始まると言っていいかもしれません」と語る。

スクウェア・エニックスでは、リアルタイムCGの映像品質をプリレンダーCG品質に近づける研究開発を行なってきており、「簡単に言うと(リアルタイムCG映像、いわゆるゲーム映像を)映画レベルの品質に近づけようということです」(橋本)。その研究開発の成果がスクウェア・エニックスの新世代ゲームエンジン“Luminous Studio”の技術デモ“Agni's Philosophy -FINAL FANTASY REALTIME TECH DEMO”であり、「近未来の『ファイナルファンタジー』のゲーム映像の品質の水準」(橋本)でもある。すでに映像は特設サイトなどでも公開されているので、ご覧になった方も多いだろうが、このレベル(下の映像)でゲームが楽しめると想像するだけで、ワクワクを通り越して鳥肌が立ってしまうのは筆者だけではないだろう。

セミナーでは、この映像を実際に操作する(プリレンダーCGではなく、リアルタイムCGだからこそできる芸当)デモも行われた。デモでは、カメラアングルを変えたり、冒頭に登場する老人のヒゲの色や毛質を変化させたりといった操作を交え、橋本氏が見どころを解説。瓶に透ける光の屈折計算だけでなく、アグニの瞳に反射する光の屈折計算なども細かく計算されていることや、10万匹の虫が飛び交うシーンでは、虫の一匹一匹がポリゴンで作られ、それぞれ軌道の計算がなされていることなど、一見しただけでは気づきづらいポイントが紹介された。

続いて下の映像は、展示エリアで出展されていた“Agni’s Philosophy -FINAL FANTASY REALTIME TECH DEMO”をスタッフの方が解説しているもの。こちらも、同映像のスゴさが実感できるものとなっている。とくに、アグニがハイエナ風のモンスターに襲われているシーンで、(映像ではわかりづらいが)じつはアグニがモンスターに反撃していた! という事実にビックリ。

“Agni’s Philosophy -FINAL FANTASY REALTIME TECH DEMO”のデモを見ると、リアルタイムCGはプリレンダーCGに肉薄するところまできた、というのことが実感できると思う。そこで、橋本氏は、「次にリアルタイムCGは何を目指すのか」という点についても言及。「これまでは目指せプリレンダーCGでしたが、今後は目指せ実写というところも視野に入れる必要が出てきます」(橋本)。

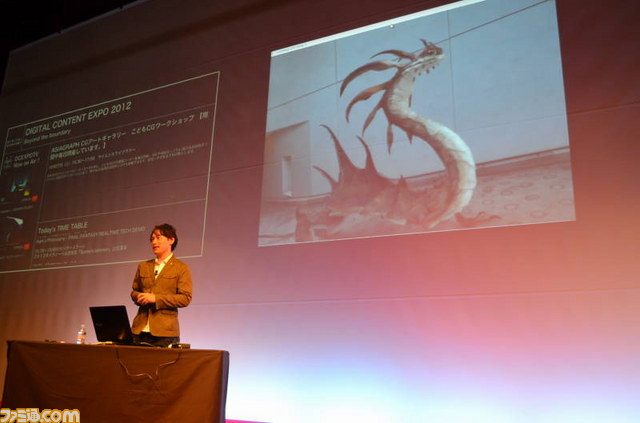

スクウェア・エニックスでは、現実の世界をリアルタイムCGで表現するための研究も進めているという。セミナー終盤では、スクウェア・エニックスの地下駐車場をリアルタイムCGで再現した映像を披露。その映像は、スロープのコンクリートや壁の塗装具合(汚れも含め)、置かれているコーンの質感、ライトの自然さなど、どこを見てもまさに写実的で写真と見紛うほどのクオリティー。そこにCGのキャラやモンスターを配置すると、“実際にオブジェを作ってそこに置いて写真を撮った”ようにしか見えない。

「リアルタイムCGはまだまだ可能性を秘めている」(橋本)

上の映像を橋本氏はノートPCで操作しており、「ノートPCでもフォトリアリスティックな映像が動く時代がきた」と述べ、続けて「数年後、ゲームはうまくすればハリウッドのCGムービーのクオリティーのものを操作できるようになっているかもしれません」(橋本)。また、今後はゲーム以外でも、医療分野(※)や建築やインテリアなどの分野でもリアルタイムCGが貢献できる可能性を秘めていると述べ、「スクウェア・エニックスでは、ゲーム体験を引き上げるとともに、ほかの分野のものに対しても、いろいろな楽しみ、あるいは生産性を上げるといったことにも貢献できたらいいなと思っています」と述べ、セミナーを締めくくった。

(※)……心臓の構造はとても複雑で、その3次元的な動き(拍動)は簡単なイラストや動画で上手く説明しづらいもの。これまで、既存の力学モデルに基づく心臓シミュレーターは、スーパーコンピュータによる大がかりな計算が必要であり、一般ユーザーがPCで用いることはまず不可能だった。デジタルコンテンツ EXPO 2012では、国立循環器病研究センター研究所、東京大学大学院 情報理工学系研究科、滋賀医科大学 循環器内科、理化学研究所 基幹研究所がリアルタイム3次元心臓拍動シミュレーターを展示しており、医学活動への貢献が期待されている。