バンドデシネ+重力

2012年2月9日に発売された、プレイステーション Vita用ソフト『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』(以下、『GRAVITY DAZE』)。独創的な世界観とキャラクターたちはどのようにして生まれたのか? アートディレクターを務めたソニー・コンピュータエンタテインメントの山口由晃氏が、その過程を語った。

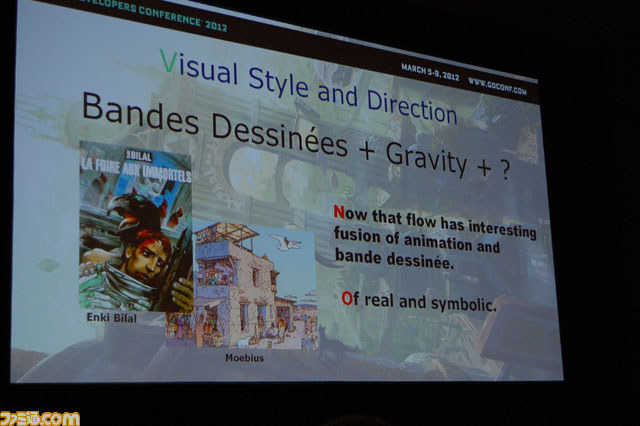

本作のキーワードは、バンドデシネと重力。バンドデシネとはフランスのマンガのことで、日本のマンガと比べて、少し哲学的かつアート的な要素を持っている、と山口氏。ただし、バンドデシネの絵柄は独特なものが多く、ニッチ(対象が限定的になること)になりすぎることを危惧したという。そこで、全世界的に受け入れてもらうために、バンドデシネとアニメの融合を思いついたそうだ。

では、なぜバンドデシネだったのか? というところに話が及ぶと、バンドデシネは“リアル”と“アニメ”の中間と感じたからだという。“リアルな絵”と“リアルに感じる絵”とは異なり、ゲームに適しているのは後者のほうだと考えたそうだ。状態を誇張することで、本物よりもリアルに感じる。そういった手法が可能でかつ、日本と海外の両方で通用するデザインワークと考えたとき、バンドデシネにつながったのだ。

このことで、『GRAVITY DAZE』がなぜセルシェーディング(セルアニメ風のCG)を採用しているかがわかる。キーワードは以下の通りだ。

・リアルと絵の中間であること

・絵画的表現が可能であること

・ゲームとの相性がいい

・CGとの親和性が高い

絵だけを求めても人は感動しない

ビジュアルの自由度とゲームで実現したいことはトレードオフになることが多い。『GRAVITY DAZE』で言えば、すごい絵が作れたとしてもオープンワールドの世界ができなければ意味がない、おもしろい絵が作れても物量感や圧倒感がなければインパクトに欠ける。山口氏はこう言う。「絵だけを求めても人は感動しない」と。

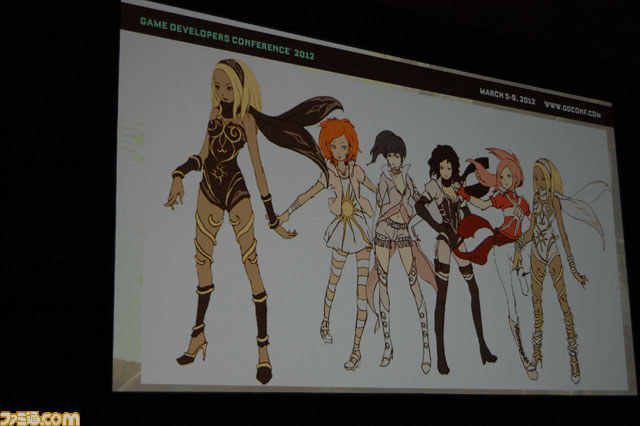

ゲームデザインを殺さず、日本でも受け、海外でも通用するデザインを、ディレクターの外山圭一郎氏とキャラクターデザイナーとで模索していった。下の写真は、キャラクターのコンセプトデザインだ。左が完成版で、キーワードは“忍者”、“強い女性”、“国籍は不明”だったという。

生きた背景にする

本作のアートデザインで重要なキーワードがある。それは“リビングバックグラウンド”だ。ゲームの背景を単なる絵として捉えるのではなく、“その場所に実在する”という感覚を背景に取り込むことを意味している。ゲームの特徴は、世界に干渉できること。映画やマンガには真似できないこの要素をもっと伸ばすべきだと山口氏は言う。

では、そのリビングバックグラウンドとは具体的にどういうことなのだろう? 人が風景を見たとき、情報がないとだんだん周囲を簡略化して見るようになるという。ゲームで言うなら、背景を絵であると判断した瞬間、ユーザーの認識から外れてしまうそうだ。背景と感覚的リアルがリンクしてこそ、より深いゲーム体験につながると考え、背景はまさに生きているがごとく、ユーザーに動きや変化といった情報を与え続ける必要があるのだ。

アートデザインとは絵をつける仕事ではなく、“感じさせる”ところまで持っていく仕事だという。そのためには、ゲームデザイナー側との密な相談と提案が必要になる。アート側もゲームデザインに口を出すべきで、逆もまたしかり、というのが山口氏の考えだ。

空の色を決めるにも、絵画的特徴だけでなく、大気のシミュレーションを取り入れたり、遠景のモデルに対して薄くラインを入れて認識度を高めたりといった、アート側とプログラム側の協調作業によって『GRAVITY DAZE』の世界は完成している。

『GRAVITY DAZE』はチームワークの結晶である

最後に山口氏は語る。今回集まった開発スタッフのチームワーク、そして自由な環境を提供してくれたディレクターには非常に感謝しているという。積極的に提案できる優秀なスタッフが揃い、建設的に進められたことが、このゲームの魅力を存分に引き出せたのではないか、とコメントした。

こんな言いかたは失礼かもしれないが、ひさびさにソニー・コンピュータエンタテインメントらしい“尖った”タイトルが出てきたな、という印象を抱かせた『GRAVITY DAZE』。日本から新しい作品が出てこない、業界が萎縮しているなどと言われる中で、こうした海外にも注目されるタイトルが新たに生まれたのは、とても意味のあることだろう。講演終了後、会場内は大きな拍手に包まれ、山口氏のもとへ多くの人が押し寄せたことを付け加えておこう。