●最強の矛であり盾となる“特許”

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催されている。

2日目に行われたセッション、“もっと知りたいソーシャルゲーム時代の特許について”では、自社のコンテンツを守る特許の取得方法およびその意義という、とくに経営者にとって注目すべき内容が展開された。その概要を紹介していこう。

本セッションの講師であるバンダイナムコゲームスの恩田氏は、同社において特許取得や他社との係争を始め、長年特許に関するほぼすべての業務を担当。このセッションでは、ゲーム業界にとっての特許の意味や、ネットワークゲームにおける扱いの難しさ。さらにはグローバル展開では避けては通れない係争時の防衛策など、ゲーム業界における専門家ならではの視点から特許について講義が行われた。

|

最初の話題は、「特許と著作権はどうちがうのか?」ということ。このふたつは似て非なるもので、恩田氏によると特許→国が“技術的思想(アイデア)”に一定期間の独占的な権利を与える制度。ゲームシステム、仕様などおもしろさを実現する仕組み(プログラム)著作権→国が“表現”に対して、一定期間の独占的な権利を与える制度。キャラクター、ゲーム画面の構成、音楽などが該当するといった違いがあるとのこと。特許はゲームの根幹にある部分に対して独占権を与えるもので、特許を取得することで安易な模倣を防ぐことができるし、特許に抵触しないような技術的工夫を他社が行うようになれば業界全体の技術の底上げにもつながる。独占と言うと聞こえは悪いが、このように業界の活性化を促すといった側面もあるという。

|

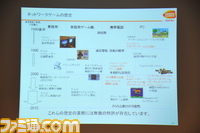

特許は、国家(日本の場合は特許庁)に届出を出して審査を通れば認められる。ただし、国家をまたがって効力を持つものではないため、複数の国で取得したい場合は、それぞれの国で申請しなければならない。申請および維持にはかなりのお金がかかってしまうため、「どこで商売をするのかを考えて、むやみに取得しないようにしないと、バカにならないお金がかかってしまう」(恩田氏)ことになる。ちなみに、ゲーム業界で特許を申請する文化が根付きだしたのは1980年代後半から。特許は20年で失効してしまうため、そのころの特許は現在ほとんどが使えなくなっているとか。

また、申請が認められるには“新規性”と“進歩性”が必要となる。せっかく新しいシステムを考え付いても、特許を申請する前にうっかり発表してしまうと、新規性を失ってもう認められなくなってしまうこともある。進歩性は“当業者が容易に思いつかない発明であること”。いずれも判断を行うのは特許庁で、人間が判断するものであるため、ミスもある。ミスが認められると特許が取り消される可能性もあるらしい。いわゆる特許・著作権訴訟では、特許や著作権の有効性が争点となることも多いようだ。

|

ここで、話題はゲームの話に。

1980年代後半から、ゲーム全体の中で徐々に広がってきたネットワークゲーム。「時代とともにさまざまな技術が生まれましたが、その裏には、無数の特許の存在があります」(恩田氏)。ネットワークゲームに関する特許取得は、じつはスタンドアローン(※)のゲームに比べると、はるかに複雑で難しい。サーバや端末など、それぞれの処理主体の役割を区別して書かないと、ネットワークゲームの場合は特許が認められない。さらに、システムの枠組みから、それぞれの役割、相互の関連性などすべてを記さないと、技術のコピーを完全に防ぐことができなくなり、特許が取れても意味がなくなる可能性もある、という。「“漏れなく、ダブりなく”考えて書かないと役に立ちません」(恩田氏)。ソーシャルゲームも携帯端末、サーバなど複数の機器が関わってくるため、その例外ではない。

(※)スタンドアローン……ほかの機器やネットワークに依存せず、そのゲーム機、タイトルだけでプレイできるもの。

|

続いて、逆に自分が権利侵害をした場合についての対処法について説明が行われた。

まずは、自社が権利を侵害していないことを証明できる理由があるかどうかを確認すること。それが難しい場合、侵害しているといわれている仕様を外して運営することを考える必要がある。「権利侵害で提訴されたとき、もっとも避けたいのがサービス停止の仮処分が下されることです」(恩田氏)。また、特許の無効化ができるかどうかを模索するのも手段のひとつ。過去に同様の使用や技術を採用した製品やサービスを世界中で探し、見付かれば特許の無効を主張できる。お金を払って解決するという方法もあるが、「そもそも訴訟に発展したケースでは、相手の目的が“サービス停止”にあることがほとんどなので、お金でまとめられればラッキーです」(恩田氏)。

恩田氏は、海外、とくにアメリカで暗躍している“パテントトロール”の恐ろしさにも言及。「彼らは、ゲームに限らず“特許”と名のつくものを買い漁っていて、ある日突然訴えてきます。アメリカは弁護士など訴訟費用が非常に高いので、それを避けるために和解金を出さざるを得ないケースがほとんどです」(恩田氏)。現在、ソーシャルゲーム業界は彼らに狙いをつけられている状態なので、今後海外展開を考えているメーカーは、とくに注意したほうがいいとのこと。

講演の大半が、特許の取り扱いの難しさ、安易な特許侵害への警鐘、という内容であったが、業界そのものが新しく、まだそういった権利が完全に固まっていないソーシャルゲームだからこそ、気を付けなければならないテーマであることは間違いない。グローバルネットワークと口にするのは簡単だが、不測の事態を想定した準備を整えることの重要性を、改めて認識させてもらった。