●あまり知られていない金田氏が手掛けた仕事内容を具体的に紹介

|

▲講師を務めた遠藤雅伸氏(左)と時田貴司氏(右)。 |

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催されている。

本稿では、開催2日目に開催された特別招待セッション“日本アニメの伝説、金田伊功氏がゲームに残した物”の模様をリポートしよう。

講師として登壇したのはモバイル&ゲームスタジオ 取締役会長の遠藤雅伸氏とスクウェア・エニックスのモバイル事業部 シニア・マネージャー/プロデューサー時田貴司氏。

金田伊功氏は、一昨年57歳で他界されたスターアニメーター。日本のアニメ界のモーション表現に、“金田パース”と呼ばれる独自の手法を築き、1998年にスクウェア(現スクウェア・エニックス)に入社、SQUARE USAに出向し、フルCG映画『FINAL FANTASY』にアニメーションスーパーバイザー/原画/レイアウトとして参加。日本帰国後は、スクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジーXI』、『半熟英雄 対 3D』『武蔵伝II ブレイドマスター』、そして『ファイナルファンタジーXIII』などに携わった。

セッションでは、金田氏がスクウェア・エニックスで携わった作品ごとに、その具体的な仕事内容が紹介された。

■ファイナルファンタジーXI

|

【WORK】

キャラクターデモシーン

モーションキャプチャー・アニメーションディレクター

モーションキャプチャーのディレクション

モーションデータ調整

手付けによるモーション作成も担当

まずは、2002年にサービスが開始されたMMORPG(多人数参加型RPG)の『FFXI』のガルカの紹介デモシーン映像が流された。「なんとも言えない重量感ですね」(遠藤)、「テクスチャーなどは古さを感じてしまうのですが、動き自体は非常に生き生きしていて時代を感じさせないですね」(時田)。

■半熟英雄 対 3D

【WORK】

ムービーディレクター

2Dパートはタツノコプロダクション

3DパートはD3D制作による合作ムービー

オープニング、エンディングは絵コンテ、レイアウト、原画を担当

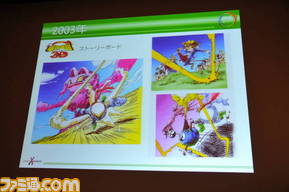

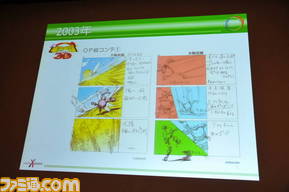

続いて『半熟英雄 対 3D』。金田氏はオープニング、エンディングは絵コンテ、レイアウト、原画を担当した。時田氏は開発当初、金田氏といっしょに仕事ができそうだということで、2Dと3Dのよさを取り入れるため、操作キャラクターを2Dに、敵を3Dにすることを選択。ムービーも2Dと3Dを合成して、アニメとCGのいいところを散りばめることにしたという。金田氏にはほかにもエッグモンスターの2Dアニメーションの原画や一般公募したエッグモンスターの選考やアイデア出し、さらにはアフレコでコーラスに参加してもらったりと、制作は楽しく進められたとのことだ。

「最初は2Dと3Dとなじませようと思ったんですが、金田さんが別々でいい、とにかく2Dと3Dの“らしさ”を活かそうとおっしゃって。2Dのよさ、3Dのよさがわかりやすく、おもしろいものになって金田さんといっしょに仕事ができてよかったなと思いましたね」(時田)

■武蔵伝II ブレイドマスター

【WORK】

オープニングムービー、コンテを担当

ムービー制作はガイナックス

プレイステーション2で発売されたアクションRPG『武蔵伝II ブレイドマスター』。金田氏はオープニングムービー、コンテを担当。ムービーは金田氏を尊敬する今石洋之氏が作画監督となり、「新旧金田アクションコラボレーションが実現しました」(時田)。

■エッグモンスターHERO

【WORK】

エッグモンスターアニメーション(PS2のデータを加工)

エンディングコミック

ニンテンドーDSで発売された『エッグモンスターHERO』では、“エンディングコミック”というエンドロールに物語のダイジェストがマンガ風に読めるものを制作。金田氏はアニメーターになる前はマンガ家志望だったらしく、マンガに関しても「マンガ雑誌に連載できるほど」(時田)のクオリティーだ。

▲「金田氏は望月三起也先生(『ワイルド7』など)がお好きだったようで、女性のお尻の大きさとか、男性の銃の構えなどに影響を感じます。いまにして思えば、リアルなタッチも見てみたかったなと思いますね」(時田) |

|

■半熟英雄4〜7人の半熟英雄〜

|

【WORK】

イメージボード

ムービーディレクター(絵コンテ、レイアウト、原画)

エッグモンスターデザイン&アニメーション

『半熟英雄4〜7人の半熟英雄〜』では、開発当初から金田氏が関わることになっていたため、イメージボードなども残っていた。背景には写真を加工・アレンジして使っており、時田氏は「金田さんは写真も使うのか」と、いろいろなものを取り入れる金田氏の姿勢に驚いたという。

■聖剣伝説4

【WORK】

フェイシャル・セッティング

“シネマティクス”のためのキャラクター表情設定

『聖剣伝説4』では、フェイシャル・セッティングという新しい仕事をお願いしたという。これは、金田氏に“シネマティクス”(リアルタイムの3DCGのイベント)で顔に表情を付けるため、顔のモデルを元にそのキャラクターがどういった表情をするか、という設定画をさまざまなバリエーションで描いてもらったという。

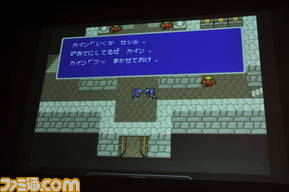

■ファイナルファンタジーIV(ニンテンドーDS版)

【WORK】

オープニングムービー/リアルタイム・イベント絵コンテ

ニンテンドーDSでリメイクされた『ファイナルファンタジーIV』では、オープニングムービーやリアルタイムイベントなどを担当。金田氏はオリジナルのスーパーファミコン版もプレイしており、ドット絵のシンプルだったオープニングを金田氏流に自由に作ってもらったという。ちなみに、金田氏はゲームが好きで「ディスクシステムが出たときに、仕事をせずにずっと『ゼルダの伝説』をプレイしていたと聞きました(笑)」(時田)。

▲「リメイク版のほうがキャラクターに重みを感じますね」(遠藤)。「兜をカチャっと鳴らすところなどの細かい演出や音楽がかかるタイミングなど間がいいんです。コンテの段階から音が入るタイミングなどを重要視される方でした。ですので、オープニングやエンディングに関しては、曲を選考して、それに合わせてコンテを描いていただき、さらに編集で気持ちよく、という段階を踏んで調整していきました。理詰めではない本能的な気持ちよさを追求される方でしたね」(時田)。 |

|

■ファイナルファンタジーXIII

|

▲「金田氏のコンテは、マンガのコマ割りのようなものになっているところもあって、ノリをどう伝えるか、というのがわかりやすくなっているのも特徴でした」(時田) |

【WORK】

ストーリーボードディレクター

プリレンダムービー、リアルタイムカットシーン

イベントバトルでの召喚獣登場エフェクトシーンなどのあらゆるシーンでコンテを担当

金田氏の最後の仕事となった『ファイナルファンタジーXIII』。HD機の3Dリアルタイム表現に試行錯誤があったらしいが、率先してコンテなどを描いていたという。フルCG映画『FINAL FANTASY』当時はプリレンダのCGムービーが中心で、金田氏のよさがあまり活かせなかったが、約10年近くを経て『ファイナルファンタジーXIII』では、さまざまな演出が可能になったため、金田氏が思い描くシーンが多数実現できたのではないだろうか。

●そして『ファイナルファンタジーXIII-2』にも……

|

最後に時田氏からサプライズが。これまで金田氏の仕事は『ファイナルファンタジーXIII』で最後とされていたが、『ファイナルファンタジーXIII-2』にも、金田氏の仕事が生きていることが明かされた。

以下、『ファイナルファンタジーXIII-2』ディレクター鳥山求氏のコメント

金田さんのコンテで、ライトニングを抱きかかえて登場する騎士オーディンという素敵な演出がありました。自分はこの演出がとても気に入っていたのですが『ファイナルファンタジーXIII』では結果的に未使用になってしまったことが心残りとしてありました。

そして、続編である『ファイナルファンタジーXIII-2』で「ライトニングを抱きかかえて登場する騎士オーディン」に近いシーンを入れることができました。

『ファイナルファンタジーXIII-2』の中にも生き続ける金田さんの魂を皆さんの目で確かめてみてください。

本セッションの最後に、時田氏は金田伊功氏の人柄に触れ、「ものすごく気さくで、悟りを開いたような方でした。お酒を飲めばお茶目な一面もあって……。いちばん印象的だったのが、どんな仕事でもポジティブに楽しんでやっていたということですね。楽しんでやった者勝ち、を体現していて、すごく勇気づけられました。技術というよりは、仕事に対する姿勢や、好きなことを実現してご飯を食べていくことの楽しさが、この世界の原点だということを金田さんに教えてもらいました」と感謝の意を述べた。

また、本セッションを企画した遠藤氏はその意図について、アニメの世界で活躍され、尊敬されていた金田氏のゲーム業界での仕事について、あまり知られていない。そこで本セッションを思い立ったという。時田氏も「金田さんが得意とした様式美や型、間などがありつつ、そこに遊びゴコロがあるといった演出。そういった部分も伝えていきたいですね」(時田)。今回、披露できたものはごく一部で、時間の都合などにより公開できなかった資料もあるという。遠藤氏が「金田氏の仕事を紹介できる別の場も設けられればいいですね」と述べると、来場者からも拍手が起こり、それとともに本セッションは終了した。