パルコがゲームパブリッシング事業に参入し、“PARCO GAMES(パルコゲームズ)”を創設した。パルコでは、2023年にゲーム事業専門チームを発足し、ゲーム関連イベントの主催やグッズ制作・販売などを行ってきたが、この度インディーゲームに特化したパブリッシングレーベルを立ち上げることになった。その狙いをゲーム事業開発部のキーパーソンに聞いた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/ac0b621239839482e6e9dfdfadd4dd5f6.jpg?x=767)

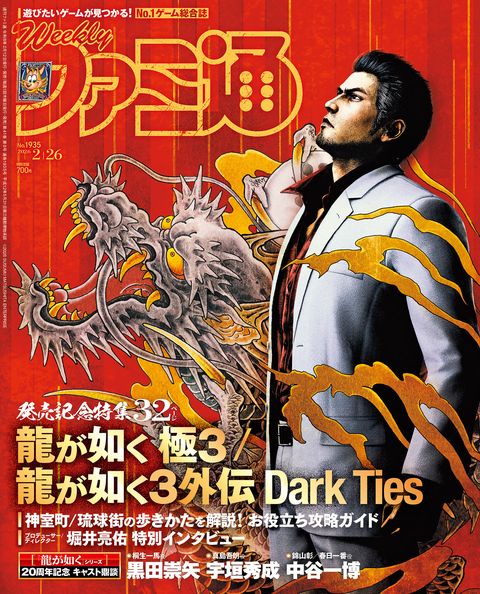

西澤優一氏(にしざわゆういち)

パルコ ゲーム事業開発部 部長(文中は西澤・写真左)

田代貴之氏(たしろたかゆき)

パルコ ゲーム事業開発部 マネジャー(文中は田代・写真右)

インディーゲームはパルコとの親和性が高い

――パルコがゲーム事業に取り組むようになったきっかけを教えてください。

西澤

もともとパルコは、演劇や音楽、映画、出版など、創業以来いろいろなエンターテインメントを事業として扱ってきました。商業施設の事業とエンターテインメント関連の事業に取り組んでいる歴史もあります。エンターテインメントで、いろいろなジャンルのクリエイターさんといっしょに新しいものをおもしろがったりしてきたというのがパルコなんですね。

そのため、昨今のゲームカルチャーが盛り上がりを見せている中で、僕たちがゲーム業界でも何かやれることがあるのではないかという思いがありました。僕たちがいままで培ってきた経験や知識、ジャンルを飛び越えての編集力といったものを、ゲームの業界でも応用できるのではないかと思ったんです。それで、パルコにとっての新しいエンターテインメントのジャンルとしてゲームビジネスに取り組んでみようとなりました。

――パルコというのは不思議な立ち位置の企業と言えそうですね。

西澤

そうかもしれないです。ましてや商業施設を含めて、ここまでいろいろなジャンルのエンターテイメントを取り揃えている企業というのは、あまり例がないのではとは思います。

田代

以前はアーティストのマネジメントをやっていたりもしますからね。場所を軸としながらも、そこから派生するものをしっかりと時代々々でキャッチしていくというのが、パルコのスタイルなのかなと思います。

――ゲームに取り組もうと判断して、最初からパブリッシングをやろうと思ったのですか?

西澤

はい。ほぼ当初からです。ゲームビジネスに取り組み始めたのは2023年9月からで、そのときにメンバーと徹底的に話をしたんですね。新規参入するうえで、僕たちにはまだまだやれないことばかりだという認識ではあるが、やれるやれないに関係なく、“何を目指したいか”を徹底的に深堀りしていった結果、“パルコが違った角度から視点を持ち込むことによって、ゲームのよさをさらに広げていけるのではないか”、“ある種のハブになれるのではないか”という思いがあったんです。だったら、パブリッシング事業に取り組むのがいいのではとの判断になりました。

とはいえ、いきなり今日明日でできることでも当然ないので、パブリッシャーになるためには何が必要かということを考えたときに、もともとノウハウのあった催事やイベントに取り組みながら、ゲーム業界のことを勉強していこうと思ったんですね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/258b7a380f30213d885b19cbc7ec773d.jpg?x=767)

西澤優一氏。パルコ ゲーム事業開発部 部長。2007年にパルコに入社以来、商業施設PARCOでプロモーションやIPコンテンツのイベントなどに関わる。2023年より現職へ。子どものころからゲームは趣味のひとつだったとのこと。

――催事でいろいろなパブリッシャーさんとお付き合いすることによって、ゲーム業界のことも理解できますし、大切なことも学べますものね。

西澤

僕たちは、ゲーム業界に面識のある方がほとんどいないという立場がスタート地点だったのですが、“ゲームに対して本気で取り組む”という姿勢をお伝えしたかったんですね。

――パルコが主催する催事は熱量が高い印象がありますね。

西澤

僕としては、あるものをそのまま出すといった展示会は少し違うと思っていたんですね。「なんか、これ見たことあるよね」とか、「このアウトプットってよくあるパターンだね」といった落としどころだと、我々がタッチする意味があまりないなと。

我々が企画することで、関わってくれたパートナーの方にも驚いていただけるし、いっしょにアウトプットすることによって、お客さんにも喜んでいただけるといいなということを考えていました。

田代

パルコは商業施設という“場”を持っているのが大きいですよね。その“場”をどういうふうに活用していこうかというときに、ゲームが持っている可能性をさらに高めるための取り組みが必要だと考えたんです。

たとえば、ゲームのイラスト展を開くとなったときに、そのままイラストを展示するだけではなくて、そのゲームの本質を理解して、ゲームの中心を感じながら、周りに点を打っていくというか、プロットしていく感じでしょうか。

「このゲームってこういうのあるよね」というのをつないでいくと、いつの間にかそれが円になっていて、円になればその中心があるという。場所を持っているのであれば、その場所を活用して、その周辺の部分をしっかりと自分たちが理解して、それを企画に落とし込むことによって、「パルコが展示をするとこういうふうになるんだ」と思っていただけるように……ということについては、すごくこだわっていました。

――「パルコのイベントはやっぱりひと味違う」という意見は多そうですね。個人的には、2023年に開催された『Ib』の“ゲルテナ展”が印象的でした。

※関連記事『Ib』“ゲルテナ展”フォトリポート。作者kouri氏監修により絵画を忠実に現実化、ゲーム中のサイズを再現するというこだわりぶり

田代

『Ib』に関しては、とある方に「このゲームがめちゃくちゃおもしろいよ」と言われてやってみたんですよ。たしかにおもしろかったのですが、いざ『Ib』の展示会を開くとなったときに、『Ib』のイラストを集めて“『Ib』展”にすると、ストレート過ぎてほかでもできるという話になったんです。では、どこを伝えるべきだろうと話し合ったときに、『Ib』の登場キャラクターであるゲルテナの展覧会でいこうということになったんですね。ゲーム中のギミックを入れていこうということで、“ゲルテナ展”という発想になりました。

――おもしろい趣向でしたね。

田代

“ゲルテナ展”とすることで、『Ib』というものを内包した形で、もう少し違う、みんなの思いからちょっとだけはみ出した『Ib』を提案できたと思っています。「そうだ、こういうことなんだよ」ということを感じてくださっている人たちがいるところに、大きな喜びを感じます。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/5abf252a1956ff5f7e911dc6af71b453.jpg?x=767)

田代貴之氏。パルコ ゲーム事業開発部 マネジャー。音楽やエンターテインメント関連のお仕事などを経て2020年にパルコに入社。イベントや展覧会、コラボカフェなどを取り仕切る。「ゲームに含まれているいろいろな要素を拡張していくのがおもしろい」とのこと。

――ちなみに、そうやってゲームメーカーとやり取りをする中で、パルコがゲームのパブリッシング事業に取り組むという話をされたときに、皆さんどのような反応だったのですか?

田代

「やめたほうがいいよ」はありましたね(笑)。

西澤

「たいへんだよ」と(笑)。とはいえ、いちばん多かったのは、「意外ですね」という反応でした。それに対して僕は、個人的にはすごくポジティブに感じたんですよ。

「え、まさか!?」という反応をしてたいただけたほうが、僕たちとしてはおもしろい取り組みができるひとつの種というか、芽があるような気がしていて。その期待値を大きく越えていけるようなことをこれから我々は打ち出していくべきということですよね。

――そして、パブリッシング事業の開始に向けて着々と準備を進めてきたのですね。

西澤

そこはそんなにスムーズには行かなくて……。僕たちはゲーム業界の経験者ではないので、ゲームパブリッシャーというものが本質的にどのようなものなのかという理解から入っていかないといけなかったですし、そもそも“ゲームのパブリッシング事業に取り組む”と言っても、会社にその言葉が通じなかったりもしました。

――パブリッシャーという言葉は、なじみのない方にはわかりづらいですよね。

西澤

会社に説明をするためにも、僕たちの勉強が必要でした。そのへんに対する理解が深まって、いざ進めていこうと思っても、やはりどうしても専門的なところは当然求められます。そこは土地勘というか、知見というか、経験値といったものがあったほうがよりスピーディーかつ正しく進められるだろうとの判断から、ゲーム会社での経験を持つメンバーにも新しく加わってもらいつつ、とにかく勉強していきました。

ゲームイベントなどに足繁く通っていろいろなタイトルを自分たちの目で確かめてみて、気に入ったタイトルをスタッフ間ですり合わせながら、“僕たちがゆくゆくパブリッシングをするとしたら、大事にするのはこういう方向性だな”という共通認識ができていきました。

――その過程でどのような気づきがあったのですか?

西澤

僕の目線で言うと、インディーゲームが勢いがあるなということですね。すごく高い熱を感じました。それはデベロッパーさんはもちろんなのですが、インディーゲームと向き合っているユーザーさんの反応にしても、コアでディープなものを実感したんです。

僕たちパルコがもともと持っていた感性とも親和性が高いのではないかとも思いました。それで、インディーゲームのパブリッシング事業をやろうということになりました。

――ゲームのパブリッシング事業を始めることを決断したあとに、インディーゲームで……となったのですね。

西澤

そうです。もしかしたらぜんぜん違う立ち位置だった可能性はあります。

田代

私はずっと音楽をやっていて、インディペンデントシーンの音楽にもなじみがあって成り立ちとかも含めてなんとなく肌でわかっていたのですが、感覚として似ているなと思ったんですよ。

少し変な例ですが、パリに住んでいるオタクの男の子と、東京に住んでいるオタクの子がいて、Webで知り合って「いっしょにゲームを作ろう」と意気投合してSteamで出したらめちゃくちゃ売れるという、その感覚と言うか。

――(笑)。

田代

インディーゲームに接すると、すごく純粋にゲームを作っているというか、熱量とセンスを注ぎ込んで作業できている場所だという感覚があったんですね。パルコにとって、音楽や演劇、映画と同じような感覚でゲームと付き合えるのではないかと思いました。

山中

パルコとインディーゲーム自体がものすごく相性がいいとは感じます。パルコには、“SPECIAL IN YOU.”というコーポレートメッセージがあるのですが、“世の中に対して新しいものを打ち出していこう”、“自分の才能を解き放っていこう”とする人たちを応援していきたいというのが会社の意思としてあります。

自分たちの情熱で作品を作っていくインディーゲームは、まさに私たちが応援したい姿そのものです。会社としてその点に共感して支援していくというのは、自然なことだと感じました。

※パルコ公式サイト

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/5e5e0f9ed0d4fa0def52bce15118ecff.jpg?x=767)

山中綾子氏。パルコ ゲーム事業開発部。2018年にグループ会社の大丸松坂屋百貨店に入社。その後、親会社であるJ.フロント リテイリングにて新規事業開発に従事。2023年からパルコにてイベントや展覧会業務に関わり、いまは『南極計画』に注力する日々。

どのタイトルも作家がコアで伝えたいメッセージがしっかりとある

――入口はインディーゲームではなかったけれど、たどりついた先がインディーゲームということですね。タイトル探しはどのようにしているのですか? パルコ流の方法論があるのですか?

西澤

そこは足と汗で……という感じです。2024年のBitSummit 13thにも足を運んでいましたし、2024年の東京ゲームショウでも会場内をぐるぐる回っていました。ゲームタイトルの見つけかたに関しては、受け身ということは一切なくて、僕らが自発的にアクションさせていただいていることが100%かなと。

海外のクリエイターさんに初めて、「パルコです」とお話すると、「渋谷PARCO知っています」とか、「6階のNintendo TOKYOでグッズ買ったよ」なんて話をされることもありましたね。「そのパルコだよ」と言うと、「ゲームビジネスやっているんだ!」と驚かれることが多かったのも、いい思い出です(笑)。

――(笑)。PARCO GAMESのタイトルとして3本発表されましたが、それはどのような経緯だったのですか?

山中

『南極計画』の経緯は少し特殊なんです。あるゲームピッチがすごく気になって、それを公開されていたのがRexLaboさんだったんです。お話していく中で開発中の『南極計画』でもごいっしょできそうなタイミングと伺って、思い切って「パルコでどうですか?」とラブコールしました。

『南極計画』はものすごく過酷なゲームなのですが、世界観としてはすごく幻想的で、美しい自然を味わえるのがすごく魅力的なんですね。あと主人公がとてもすごく寡黙なのですが、静謐な南極の世界で、子どもがひとり雪を踏みしめる靴の音だけが響く音とか、それだけでもすごく冒険を感じるんです。目的地に向かって進んでいくという行為が、贅沢な体験に思えたんですね。

私はひとりで歩いていると「いますごくいい天気だな」とか「風が気持ちいいな」とか、丁寧に気候や空気を感じていい気分になることがあるのですが、『南極計画』はそれと同じような気持ちになる作品なんです。

そんなことを味わいながらも、何回も死んでしまうくらい難度が高いのですが(笑)。そこも含めて体験価値として素敵だなと思ったので、「ぜひごいっしょさせてください」とお話しさせていただきました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/412c3c8195040b82c648b9d4dc19ce65.jpg?x=767)

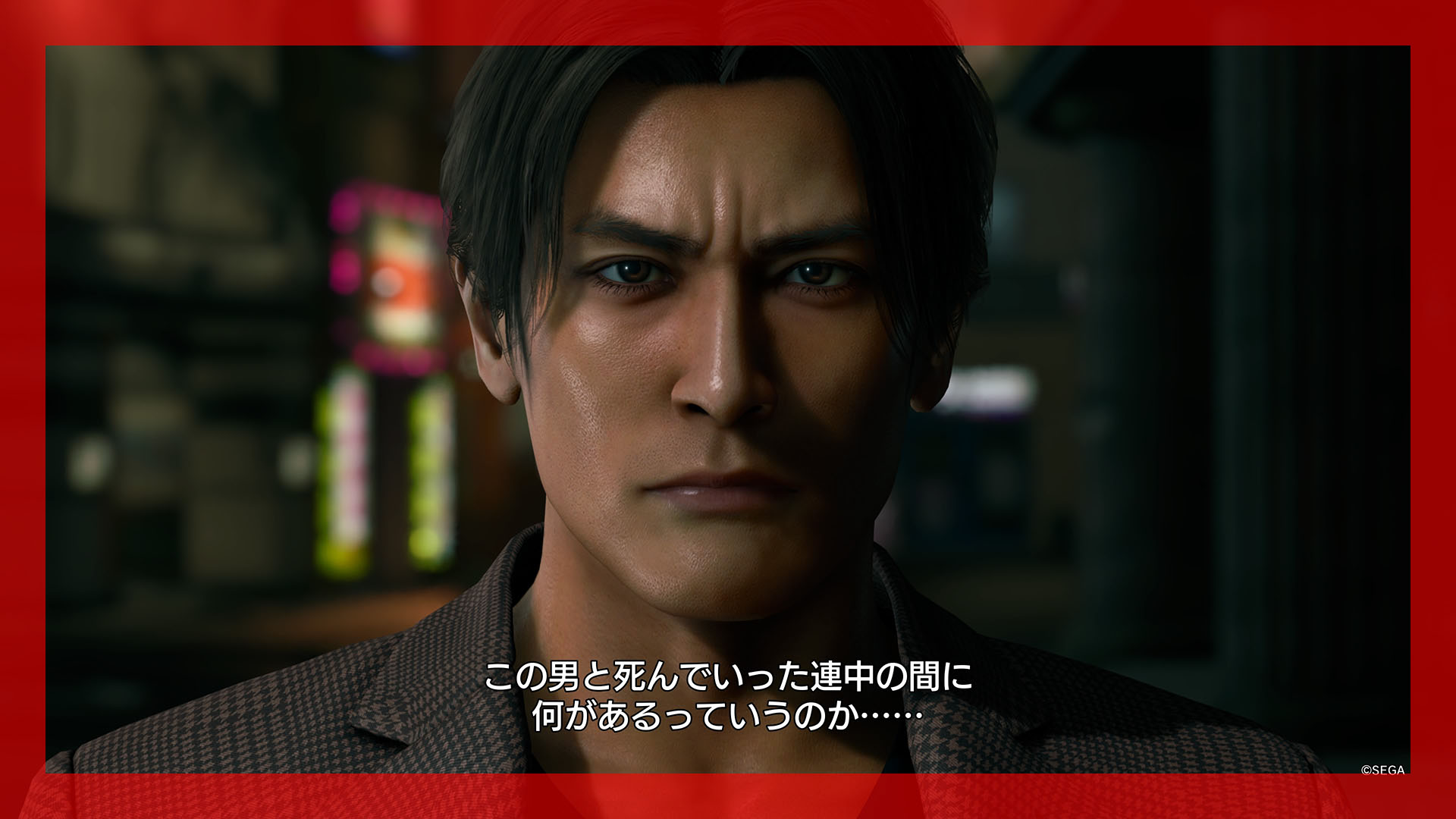

『南極計画』。900年後の荒廃した世界が舞台。南極点から発せられる謎のシグナルを目指し、主人公とそこに住む動物たちが旅をするサバイバルアドベンチャー。日本の開発会社RexLaboが手掛けており、PC向けに2025年冬発売予定。

――感性に合ったという感じでしょうか。

山中

『Constance』と『The Berlin Apartment』に関しては、東京ゲームショウ2024に出展されていた作品で「素敵な作品ですね」とお声がけしたんです。その時はパブリッシングとかは何も考えていなくて。その後仲よくなる中で「アジアのマーケティングに課題がある」という話題になったので、「じゃあぜひいっしょにやりませんか?」とご提案しました。

――参入第1弾として発表された3タイトルは、“パルコ”というブランドイメージからすると少し意外なラインアップな気もしました。タイトルセレクトの基準はどのようなものだったのですか?

山中

どのタイトルも作家さんがコアで伝えたいメッセージがしっかりとあって、私たちもそこにすごく共感できているというところがあると思います。

たとえば『Constance』はメトロイドヴァニアな2Dアクションのゲームなのですが、主人公のコンスタンスはクリエイターとして活動していて、彼女が日々のクリエイティブに対する生みの苦しみだったり、スケジュールに追いこまれてといった、精神的にも肉体的にも疲弊しているというお話しなんですね。

そこで彼女がふさぎ込んでしまい、気づけば自身の精神世界にワープすることになるんです。ゲームの中で彼女が戦っていくのは、自分が創作活動の中で苦しんでいる状態を打破するためだったりします。クリエイティブの苦しみだったり、苦難を打ち破ると見えてくる視界の素敵さだったりに対して、“伝えたい”という思いに私たちがすごく共感していて、「やっぱりごいっしょすべきだよね」となっていきました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/5f58b944b7a3370a0b75b8e74af633e2.png?x=767)

『Constance』。ドイツのスタジオBlue Backpack(旧btf Games)が手掛ける2Dアクションアドベンチャー。難解なステージギミックや高難度のアクション、強敵とのバトルなどが魅力。あるアーティストの受容と再生の物語が描かれる。PC向けに11月25日発売予定。

――“伝えたい”というメッセージが明確なのですね。

山中

『The Berlin Apartment』に関しても、120年の歴史を持つ、ベルリンにあるアパートがおもな舞台です。そこでそれぞれの時代を過ごした住民たちの人生の転機での想いや感情を没入感たっぷりに感じられる作品になっているんです。

“クリエイターさんがいちばん伝えたいことは何か”というところを私たちも見ながら、判断させていただいているのかと。そこは一貫した基準なのかなと思っています。

西澤

ユーザーの心を動かす物語が感じられる作品を扱いたいというのは、僕たちの基準としてあります。さらに言えば、クリエイターのイズムだったり、ビジュアルのアートワークだったり、そういうものも全部含めて、“作品全体としての物語”があるのではないかとも思っています。それを感じ取ってくれたユーザーの方の心を動かすことができる熱というか、魅力を持った作品を、僕たちはPARCO GAMESでパブリッシングしたいです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/6f647949d67cd10b4f98b859a55399c1.png?x=767)

『The Berlin Apartment』。トゥーン調の美麗なグラフィックで表現された、没入感の高いゲーム性が特徴の3D探索アドベンチャー。開発はBlue Backpackが担当。Nintendo Switch、プレイステーション5、Xbox Series X|S、PC向けに11月18日発売予定。

――ということは、あまりストーリー性のないパズルゲームといったものに対しては興味はないですか?

西澤

現時点で、そこを外して考えてはいないです。ただ、今後長くゲームパブリッシングをやっていって、タイトルがどんどん増えていって、結果としてそのラインアップを俯瞰して見たときに、 “この方面なのかな”といったものがにじみ出てくるようだったら、PARCO GAMESとしてはすごくいいなと思っています。

――気がついたら、「PARCO GAMESらしいタイトルですね」と言われるようになるといいということですね。

西澤

そういうのがじわじわと出てくるといいなと思っています。多方面に広げて取り組みながらも、本質的なコアな部分が共通しているというのが、PARCO GAMESのひとつの形なのではないかと考えています。

田代

タイトルに接してみて、「こういうことをしてみたい」という想像が膨らむタイトルということも言えるかと思います。

たとえば『南極計画』だと絵本とかにしてみたらすごくおもしろそうといった発想も出てきたりしますし、『Constance』なら、主人公の展覧会を開いてみたらどうだろうとか、『The Berlin Apartment』だったら、映画にしてみたらとてもおもしろいかもしれないとか、いろいろと広がっていくと思うんです。そのコンテンツの持っているものの本質を捉えながら話しているからこそ広がっていく。

そういうことを考えると、この3タイトルが“パルコっぽくない”ということではなくて、変な言いかたですけど、“パルコっぽくなる ”というのはあると思います。

パルコはトレンドとカルチャーのイメージだけでやっているわけではないと思います。それはそれで派手ですが、それだけでやっていたら流行り廃りの世界でやりくりしないといけないことになります。パルコが約55年続いているのは、みんなが持っている本質を大切にしているからです。今回の3タイトルにはそれが息づいていると思います。

――“パルコっぽくなできる”というのは、おもしろい表現ですね(笑)。

田代

だったら、“パルコっぽい”って何だ? ということもありますが(笑)。

――先ほども少しお話しがありましたが、“パルコっぽい”って何でしょうね。それがゲーム事業でもキーワードのひとつになるような気がするのですが。

田代

難しいですね(笑)。人それぞれではあります。“パルコっぽい”という言葉は内外でよく使われるのですが、「では、パルコっぽさとはなんだろう?」という議論になったときに、それぞれの感覚みたいなものがあるような気がします。「これパルコっぽくないよね」という発言は、あらゆる会議で出てきます。

西澤

クリティカルにひと口では言えないですね。“パルコっぽい”をブレイクダウンすればするほど、いろいろな要素が出てくるんです。それは、いろいろなジャンルに関わっていたり、いろいろな要素を組み合わせてアウプトプットしたりしているからなのかなと僕は思ったりしています。

――新入社員採用の面接で、パルコのこういうところに心惹かれたということを聞くと、人それぞれでおもしろそうですね(笑)。

西澤

はい。けっこうバラバラだったりしますね。ファッションが好きでパルコに入社を希望する人もいれば、映画が好きな人もいたり、本好きがいたり、演劇の仕事に携わりたいという人がいたり。それぞれ刺さっているポイントが違うというのはあります。

山中

私がいま関わっているタイトルで言うと、なんとなく「お金になりそうだからこのタイトルをやってみましょう」というわけではなくて、ひとつひとつのタイトルに、「どんな思いでこれを作っているのか」とか、「どう向き合っているんだろう」とか、「この作品で何を伝えたいんだろう」といったことにすごく時間をかけて向きあって、私たちなりに咀嚼して、作り手にぶつけながら進めている感じがしますね。

そしてそれが商業的に見たらベストプランではないかもしれないけれど、その作品を愛する人のためだったらその道を採るという意思決定ができるというのがこの会社のいいところではないかと思っています。

――いろいろなコンテンツを取り扱っていますが、個々のコンテンツに対する関わりかたは皆さん共通と言えそうですね。

山中

そう思います。チーム内でも「伝えたいことをぶらさないようにしよう」ということはよく話題になります。

その作品で伝えたいことを私たちはよく“イズム”という表現を使ったりするのですが、ゲーム開発者の方から“イズム”をヒアリングして、「私たちは”イズム“をこう解釈したのですが合っていますか?」と開発者の方にうかがったりしています。そういったところにもパルコらしさはあるのかなと。

西澤

その通りですね。

――一方で、クリエイター側でも、パルコっぽさが合う合わないはありそうですね。

西澤

そうですね。熱の高さは当社が関わるいろいろなジャンルでも共通しているかと思います。そこに向き合う本気度というか、カロリーの高さというか、妥協すべきではないポイントというのは、我々の中でも語らずとも理解しているところだったりします。そこは源泉としてあるような気がしますね。

僕たちだけで単独走行する気はまったくなくて、伴走したいといった言葉が適切だと思っています。

いっしょに伴走するパートナーとも、どこかおもしろいポイントを共有していたい。もちろん、人によって感じるおもしろさはそれぞれですが、重なるところがいろいろあって、そのへんの揺らぎきもまたおもしろかったりする……といった、そういうことが深く共有できるような関係性を目指しているのかもしれないなとは思います。

タイトルは大切にチョイスしていきたい

――2025年は3タイトルをリリースするとのことですが、2026年以降の予定はどうなりますか?

山中

確実にこうというわけではないのですが、年間だいたい3~4タイトルくらいはお出しできるといいなと思っています。いまもお話を継続させていただいている開発者の方が何組かいらっしゃいます。

西澤

補足すると、この年間3~4タイトルが早く20~30タイトルになればいいとは思っていないです。たくさんのタイトルをパブリッシングすることを僕たちは目標とはしていません。それよりも、僕たちPARCO GAMESとして展開していきたい方向性に共感してくださるクリエイターさんや、雰囲気が合う作品としっかりと向き合いながら大切にチョイスしていきたいです。その結果として、年間3~4本になればいいかなと。

山中

実際のところ、ごいっしょしたい タイトルはたくさんあって、「こんなに素敵なタイトルがいっぱいある!」といううれしい悲鳴状態ではありますね。ただ、どの作品も生半可には向き合いたくないです。

西澤

僕らはまだ実績が出ていない状態でもあるので、全力で1本1本に深くきちんと向き合っていくことが大事だと思っています。

――泣く泣くお断りせざるをえないという状況も多そうですね。紙一重の差もあるかと思うのですが、判断基準でとくに大切にしていることはありますか?

西澤

お互いがどこまで同じくらいの深さで共感できているかというのはとても大事な気がしています。目指す方向性がお互いに同じところを向けているとか、到達点の高さを同じ視座で見ているかとか。そういうのがきちんとマッチしていることは重要だと思っているので、そこでギャップが出てしまうようであれば、プロジェクトは上手にサイクルしていかないのではないかと思っています。

田代

つねにフェアでいたいというのはありますね。どちらかががんばって、どちらかがかんばらないという状況になるのではなくて、どちらも同じ思いというか、ちゃんとフェアにお互いが向き合って取り組むことがたぶん最低限のことだと思っていて。

そのうえで、その心が動くかどうかといった部分がたぶんすごく重要な判断基準というか、まず第一歩としてはあるなと思っています。その後に、事業性だったりが付いてくる。まずはフェアで心がちゃんと動くものを作れるのかどうかということなのではないかと思っています。

山中

そうですね。まず作品に対して、お互いが同じように本質を理解して、「さらにこういった素敵な作品にしていきたい」、「こんなふうに育てていきたい」といった、その作品にとって最適な展開の仕方を考えたときに、「私たちと組む以上に素敵なやりかたがあるのではないか」となってくると、ごいっしょするのがベストではないという結論にいたることはあるかなと思います。

――ちなみに、いまどれくらいご成約しているのですか?

西澤

秘密です(笑)。とはいえ、本当にまだまだなんですよ。現状のこの3タイトルに注力していまして、そのつぎにというところも当然動いてはいるのですが、正式に発表できる状況にはないというのが正直なところです。お互いに詰めていかなければならないことがまだまだありまして。

――家庭用ゲーム機に対する取り組みはいかがですか?

西澤

積極的に取り組みたいです! 僕も家庭用ゲーム機に親しんできたので、やっていきたいです。ひとりでも多くのユーザーさんにゲームのすばらしさを伝えるという意味でも、対応プラットフォームの範囲は、広ければ広いほうがいいという認識でいます。

山中

作品に適したプラットフォームで適宜展開していって、機会があれば増やしていくことも検討していければと思っています。

そのゲームの魅力をどれだけ最大限に引き上げていけるかという思い

――パブリッシャーのスタンスとしては、どのような感じで考えているのですか? 資金援助はして開発はお任せというところや、開発にあたってアドバイスもするなど、いろいろなスタンスがありますが。

山中

パブリッシングのサポートはもちろんやりつつ、開発の支援に関しても、しっかりと取り組んでいければと思っています。手前味噌ではありますが、パルコはいろいろなエンタメの企画に取り組んできた会社として、多くのフィードバックをご提供できるのではないかと考えています。

――エンタメに取り組んできた見地からのアプローチというのは、ゲーム開発者にとっても新鮮かもしれませんね。

山中

はい。前向きに受け止めていただけているのかなと思います。たとえば『南極計画』だと、いっしょに並走しながら開発の準備を進めているので、できあがったビルドをプレイさせていただいて、それに対してフィードバックをして……というのを密接にやり取りしながら進めています。

パブリッシングチームの中には、ゲーム業界で長く実績のあるスタッフが何人かいますので、そのスタッフからしっかりとしたフィードバックをしつつ、LQA(言語品質保証)やQA(品質保証)などに関しては、必要に応じて外部の企業に入っていただきながら、作品の質を担保するようにしています。

西澤

端的に言うと、口は出すということですね。我々としては、そのゲームの魅力をどれだけ最大限に引き上げていけるかという思いひとつで、そのためにはお伝えしたほうがいいものに関してはお伝えするようにしています。逆に開発者さんのご意見も当然ありますので、その考えをうかがいながら、ディスカッションというかコミュニケーションを取っていくべきだと思っています。僕らはそこまでやる覚悟を持っています。

山中

作品に対して私たちがどう受け止めているかというのは、すべての開発者さんに対してお伝えはさせていただいていますね。

――たとえば、『南極計画』で印象的だったやり取りとかありましたか?

山中

『南極計画』って本当に難しくて、私がプレイしても何度も死んでしまうのですが、「この難易度どうします?」みたいな議論はさせていただいたんですね。それに対して開発者のRexLaboさんから、「南極で自然が過酷であるというのは、けっこう骨幹のテーマなんです」とか「過酷な自然の中でどういう戦略を立ててゲームをクリアーして いくかというところに楽しさを提供しているんです」といったお話を聞いて、「だったら、難易度を下げるのではなくて、難易度が高くても楽しいゲームにしていきましょう」といったことは話し合いましたね。

それに合わせて「ここを売りにして、お客さんにお伝えしていきましょう」という話をしたりしています。

――わかりました。この度、東京ゲームショウ2025に出展するとのことですね。

西澤

はい。PARCO GAMESというレーベルとして初めてのイベントへの出展となります。“PARCO GAMESってこういうムードなんだ”というのを体験していただけると思っています。

ユーザーさんはもちろんですが、クリエイターさんも含めてゲーム業界のいろいろな関係者にPARCO GAMESのなんたるかを体感していただける機会になると思うので、予想や期待をいい意味で飛び越えていけるようにしたいと考えています。注目していただけたらうれしいです。

山中

会場では3タイトル出展させていただくのですが、『南極計画』に関しては、このタイミングに合わせてSteamで体験版の配信も予定しています。『南極計画』がどれだけ過酷なタイトルなのか、実際に体験していただければと思います。

――(笑)。

田代

東京ゲームショウに出るというのは、すごく大きいことだと思っています。このタイミングでPARCO GAMESがローンチできたというのは、東京ゲームショウへの出展を視野に入れていたというのはもちろんあるのですが、出展することで我々が何をしようとしているのかが、初めて伝えられる場になるんですね。実際にリアルでお会いして、PARCO GAMESに興味を持っていただいている方との触れ合う場になる。そういう意味では、仲間を増やす場所にもなるなと思っています。

――今後、「こんなことをしてみたい」ということがありましたら教えてください。

山中

私は、もともと展覧会を開催していたときも、作品を愛してくださっている方に多角的にその魅力をお伝えするのが性に合っているなと感じていました。やっぱりお客さんに喜んでいただけるのがうれしいなと思っていたんです。

ですので、今回の3タイトルを始めとして、今後展開するタイトルは、お客様にいちばん喜んでいただける形で展開していきたいと思っています。それはもしかしたら、多角的に別のアウトプットで……という感じかもしれないですが、ゲームの魅力の伝えかたといったところを幅広くチャレンジしていけたらいいなと思っています。

――それは、アニメ化もありうるし、映画化や舞台化もあるえるということですか?

山中

そうですね。ゲームではないところで、その作品の魅力を出すというのは、いろいろなやりかたができるのかなと。たとえば、作品の中では描かれなかったけれど、“後ろではこんなお話がありました”といったことを伝えることもそうですし。お客さんに、その作品のことをより愛してもらえるような仕掛けを作っていけたらいいなと思っています。

――田代さんはいかがですか?

田代

あります。が、夢みたいなことを考えています(笑)。たとえば、我々が大きなゲームフェスを開催してみたりですとか。

――場所はお持ちですものね。

田代

そうですね。そのためには仲間が必要です。共感し合える仲間が必要なので、PARCO GAMESがそのひとつのきっかけになればいいかなと考えています。

――西澤さんはいかがですか?

西澤

これはパルコだけではなくて、仲間といっしょに取り組みたいというイメージなのですが、個人的にはゲームのアワードにはトライしてみたいです。

――“パルコゲームアワード”といったものですか?

西澤

パルコとつけてしまうと、パルコだけのような感じになってしまうので、もう少しパブリックなものがいいと思っているのですが、ソフトのセールがよかったから授与するアワードみたいなものもあれば、クリエイティブが評価されて授与するアワードといったように、いろいろな評価軸を持ったアワードができないかなと考えています。それで、年1回のお祭りみたいな感じにできたらいいかなと。

我々がまだまだトライできていないことのひとつだったりするので、いまふと思い浮かびました。やりたいことがたくさんあります!

――ありがとうございます。では最後に今後の抱負をお願いします。

山中

東京ゲームショウにお越しの腕に自信のある方は『南極計画』をプレイしてみていただいて、その歯応えを体感していただけたらうれしいです。また、「なんかPARCO GAMESは変わったことをやっているなあ」というのを温かく見守っていただけたらと思います。

田代

PARCO GAMESとして、「今後ゲームのために何ができるか」という視点を持ちながらいろいろなことを考えていきたいと思っています。応援よろしくお願いします。

西澤

今回PARCO GAMESというレーベルを立ち上げて、パブリッシング事業をスタートすることができて、メンバー一同気合いが入っているところです。今後より成長させていきたいです。

僕たちは、ゲームを通してユーザーさんや業界の仲間だといっしょに楽しんだり、新しいものを見たりして、いままでにないような価値を生み出せたらいいなと思っています。

ゲームカルチャーは日本が誇る大切な文化のひとつだと思うのですが、そのゲームカルチャーがもともと持っている魅力を、僕たちPARCO GAMESがさらに広げていけるといいなと思っています。今後に期待していただけるとうれしいです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/ac0b621239839482e6e9dfdfadd4dd5f6.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/258b7a380f30213d885b19cbc7ec773d.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/5abf252a1956ff5f7e911dc6af71b453.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/5e5e0f9ed0d4fa0def52bce15118ecff.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/412c3c8195040b82c648b9d4dc19ce65.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/5f58b944b7a3370a0b75b8e74af633e2.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/53292/6f647949d67cd10b4f98b859a55399c1.png?x=767)