夜の二条城で行われた一夜限りの夢のような宴

ゲーム特化型ブロックチェーンの“Oasys”が2023年6月28日、京都の二条城を会場に“Oasys Special Event”と名付けられた入場無料のイベントを開催した。これは“Oasys”に参画する10以上の企業による新作ゲームや事業進捗の発表会。こんなゲームを開発している、こんなプロダクトが進行中、と、各メーカーの代表者が登壇し、その進捗などをお披露目したのである。

当日の模様はインターネットで同時配信も行われ、これをもとにした速報記事がすでにファミ通.comで公開されている。ここでは現地会場まで足を運んだ筆者の目を通したレポートとともに、Oasys代表である松原亮氏へのインタビューも合わせてお届けする。

さて、ここまでを読んで、「なぜ会場が京都?」と思われたかたもいるかもしれない。じつはこのイベント、“IVS2023 KYOTO”のサイドイベントという位置づけなのだな。

IVSとは、“Infinity Ventures Summit”の略。2007年にスタートし、年2回のペースで開催されて今年で17年目になる本イベントは、インターネットやソフトウェア、モバイルといった分野における国内外の企業経営者などを対象とした国内最大級のカンファレンス。その会場として、今回は京都が選ばれているのだ。IVS Crypto 2023 KYOTOはWeb3に特化した内容となっていて、つまり“Oasys”はテーマのど真ん中を突く存在。こうしたサイドイベントの主役を張るのも納得と言える。

基本は招待制のイベントなれど、チケットを買えば誰でも参加することができる。が、さすが経営者や役員クラスを対象としたイベントだけあって、いちばん安いチケット“Next Pass”で税込53000円($399)。ワークショップやAfterPartyに参加できる“Pro Pass”は税込26万6000円($1999)。セッションなんかを専用席で見られたり、登壇者のラウンジに入れたりする“VIP Pass”だと、なんと税込133万円($9,999)もするのは、ちょっと驚く。

だったら内容盛りだくさんな“Oasys Special Event”のチケットはいったいいくらなの!? って気になるところだけれども。じつはこれ、入場無料だったのだ。それも無料なのは入場だけじゃなかった。会場に着くなりステージ前のプレスエリアにいた筆者はイベント終了間際になるまで気づかなかったのだが、飲食の屋台も出ていて、それも無料で振る舞われたらしい。

会場はふだんは入ることのできない夜の二条城。しかも城内はデジタルアート集団のチームラボのアートワークで彩られ、メインステージでは各メーカーの発表後に世界的な人気を誇るギタリストのMIYAVI氏がミニライブを行い、また別の屋台が並んだエリアでは大沢伸一氏がDJとして盛り上げる、といった超豪華なコラボも実現した。

もちろんそれらを含めてすべてが無料だったのだ。なんというお得なイベントか。まさに、Special。

※本記事はOasysの提供でお届けしています。

オープニングでは松原氏のスピーチと平将明議員からのビデオメッセージが

編集部から受け取った事前のプレスリリースには会場として“二条城”とあるだけ。恥ずかしながら二条城を訪れたことのなかった筆者からすると、二条城のどこへ行けばいいのかがわからない。しかも当日の京都はときおり激しい雨に見舞われていた。リリースには“荒天時は29日に順延”という記述もあり、はたして28日に本当に開催されるのかと不安も抱いた。

そこで下見として開場時刻の18時30分より2時間ほど早く、二条城入口である東大門を訪れたのだが、その時点ですでに何人かの人が列をなしていた。この行列、開場時刻である18時30分になるころには二条城南東の角を曲がった先まで伸びていたとのこと。MIYAVI氏のミニライブがいちばんの目当てという人もいたのかもしれないが、いずれにせよときおり雨が落ちる天気の中、“Oasys Special Event”に対する期待感のほどが感じられた。

開場時刻を過ぎるとつぎつぎとメインステージのあるエリアに詰めかけてくる来場者たち。ステージの真ん前、かぶりつきはフェンスで囲われ、VIP専用エリアとなっていた。筆者を始めとする取材する人たちがいるべきプレスエリアはというと、そのVIP専用エリアの内側にあった。あまりにいい場所過ぎて来場者の皆さんに申し訳ない気持ちを抱きながら、開演を待っていた筆者なのだった。

“Oasys Special Event”がブロックチェーンゲームにおける日本のターニングポイントに

■Oasys 代表 松原亮氏

メインステージでのイベントは、19時ちょうどにカウントダウンとともに始まった。MCを務めるエレナ(星咲英玲奈)さんに紹介されて最初に登壇したのは、Oasys代表の松原亮氏だ。松原氏は、「歴史の変遷を見守ってきた二条城を舞台に開催するこのイベントが、Web3という時代で日本のカルチャーが力強さを取り戻すターニングポイントになることを期待したい」と冒頭で述べ、“Oasys”の解説へと移っていった。

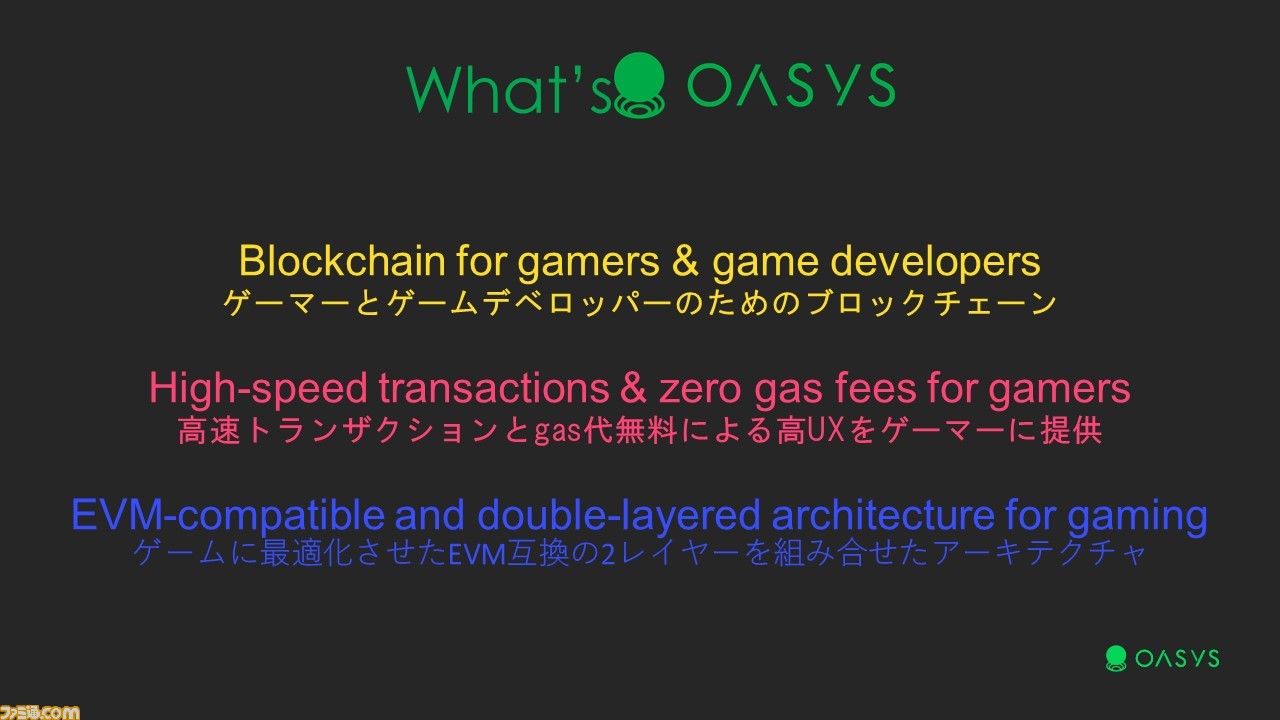

松原氏は、まず2020年に起こった“DeFiサマー”、つまりブロックチェーン技術をベースにした金融サービスの爆発的なブームでブロックチェーン取引のコストが高騰し、ブロックチェーンゲーム(BCG)の運用が事実上なくなってしまったことに言及。そのうえで、“Oasys”がゲーマーとデベロッパーのためのブロックチェーンであること、高速なトランザクション(ソフトウェアの処理方式)を実現し、ガス代(ユーザー手数料)が無料であることによる上質なユーザー体験を提供するものであるなどの利点を解説した。

また、昨年2022年2月にスタートした“Oasys”は、半年後に資金調達を実現、31のゲームを発表し、ほぼすべてのジャンルのゲームをカバーし、すべてのゲームに最適化されているとのこと。そしてこの“Oasys Special Event”では、世界に知られるメジャー企業による新たなゲームやプラットフォームが発表されると告げ、来場者への期待を促した。

“Oasys Special Event”が日本発BCGの起点となることを祈念

■衆議院議員 平将明氏

松原氏が降壇したあとには、自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチームで座長を務める衆議院議員の平将明氏から寄せられたビデオメッセージがステージ上のスクリーンに投影された。

平議員はWeb3を巡る環境は世界的に見ても規制がきびしく、“Crypto Winter”と呼ばれる状況にあることにまず触れた。アメリカでは暗号通貨の取引所が破綻するといったことも起きているが、その一方、日本では官庁による監督がしっかりと機能。日本の取引所は世界でもっとも安全と思われ、世界的に注目を浴びているとした。

また、volatilityが高い、つまり不安定な暗号資産が多いなか、ステーブルコイン、つまり価格の安定化を目指して設計された暗号資産が法制化され、メガバンクや関係企業によって発行される流れとなっているが、これも日本発の大きな動きであると述べた。さらに、ふるさと納税に対してNFTを発行するなど、地域経済の活性化にWeb3を活用し、地方創成を図る動きは日本独特のものであるとした。ブロックチェーン技術を用いた新しい組織形態であるDAO(分散型自立組織)を法制化するため、議員立法への動きを加速している状況にあるそうだ。

こうした状況のなかで開催される“Oasys Special Event”では、日本が得意とするゲーム×ブロックチェーン×Web3を体現。平議員は、世界を牽引してきたゲーム業界が培った人材やノウハウ、数多くのIPをベースに、Web3やトークンエコノミーを組み込んだ新たな経済圏を構築していくことが示されるのだろう述べた。

「今回のイベントを通して日本発の世界に愛されるBCGが生まれ、経済圏として発展することを祈念する」と、平議員はそのスピーチを締めくくった。

BCGの間口を広げるサポート機能も備えたウォレットアプリ『Oasys Passport』

■double jump.tokyo Oasys Wallet Director 纐纈翔奏(こうけつかなで)氏

ここからはいよいよ“Oasys”に参画する各社からのプレゼンテーションがスタート。その先陣を切ったのは、NFT/BCG専業開発会社であるdouble jump.tokyoの纐纈翔奏(こうけつかなで)氏だ。纐纈氏は同社が開発する“Oasys”専用のウォレットアプリ『Oasys Passport』を紹介した。

纐纈氏はまず“Oasys”がそのユニークなアーキテクチャによって、ガス代の無料化や取引の高速化といった課題解決を行ってきたことを指摘。しかし、“Oasys”はあくまでも基盤であること、また大手ゲームパブリッシャーのコンテンツなどにより、これまでBCGや暗号資産に興味を示してこなかったゲーマーの流入も多く見込まれることを受け、利用する上で専門用語や操作方法などの整備が不十分な部分があるという。

そうしたUI、UX面での障壁を取り除くために同社が開発しているのが『Oasys Passport』であるとのこと。新規ユーザーが“Oasys”上のゲームを遊びたいと思ったときに、いかにスムースに始められるか。『Oasys Passport』はただのウォレットアプリというだけでなく、こうしたユーザーに対するサポートも行う存在であるそうだ。

double jump.tokyoは『Oasys Passport』が“Oasys”におけるデファクトスタンダードなウォレットとなるべく鋭意開発中とのこと。8月に先行リリース、年内に正式リリースを予定しているそうだ。

あの大人気対戦型カードアクションゲーム『三国志大戦』がBCGとして再誕!!

■double jump.tokyo CEO上野広伸氏、セガ『三国志大戦』プロデューサー根本健太郎氏

つぎなる登壇者は、double jump.tokyo CEO上野広伸氏と、セガのアーケードゲーム『三国志大戦』プロデューサーである根本健太郎氏だ。じつはセガからのライセンスを受け、double jump.tokyoがBCGとして『三国志大戦』を開発。この場でBCG版『三国志大戦』の正式タイトルが『Battle of Three Kingdoms』と決定したことや、そのPVが世界初公開となったのだ。

そもそも『三国志大戦』とは、アーケード市場で稼動する三国志をモチーフとしたオンライン対戦型カードアクションゲーム。美しいイラストの武将が描かれたトレーディングカードをフィールド上で動かすことで画面上の部隊を操作し、リアルタイムで相手プレイヤーとの戦いをくり広げていく。

今回発表された『Battle of Three Kingdoms』では、この武将カードがNFTとして扱われるとのこと。また、ゲーム開始時に制限時間の3分間で条件にあわせてデッキを構築すると、あとのバトルはオートで進行していくそうだ。ちなみにリリースは年内を予定している。

ゲーマーのためのNFTプロジェクト“OASYX”第2弾『OASYX series2:RYUZO(龍造)』

■バンダイナムコ研究所 アドバイザー中谷始氏

バンダイナムコ研究所のアドバイザーであり、“Oasys”発起人のひとりでもある中谷始氏は、NFTプロジェクト“OASYX”の第2弾となる『OASYX series2:RYUZO(龍造)』の発表を行った。

“OASYX”とは、「ゲーマーのためのNFT」を標榜する“Oasys”初となるNFTプロジェクト。その第1弾は“サイバー×ジャパニーズ”がテーマで、『バーチャファイター』シリーズとのコラボが話題となった。“Oasys”で実現するメタバースやゲームにおいて、アバターやプレイヤーキャラクターなどでの活用が可能だとのこと。

中谷氏によると、第2弾となる『RYUZO』は、バンダイナムコ研究所とアトラクチャーが共同で開発したAI生命体をテーマとした育成型のNFTプロジェクトで、プレイヤーは卵に相当する“MARYU”を孵化させ、ユニークなAI生命体である“RYU”を育てていくのだそうだ。“RYU”はSBT(ソウルバウンドトークン)、つまりほかのアカウントに渡したり譲渡できないNFTとして誕生し、それぞれが独自に持つDNAに従って成長していくという。

この『RYUZO』は6月29日にローンチされ、7月末には育成機能が提供される予定だとのこと。中谷氏は最後に「このプロジェクトを通じて新たなエンターテインメントの可能性を追求していきたい」と抱負を語り、降壇した。

音楽を原作にさまざまなIPを推進する“電音部”

■バンダイナムコエンターテインメント 執行役員 池田準氏、マネージャー 吉本行気氏

続いて「すみません、バンダイナムコが続きます」と登壇したのは、バンダイナムコエンターテインメントの執行役員である池田準氏と、クロスメディア課にて電音部を担当している吉本行気氏のふたりだ。

まずは既存エンターテインメント事業の強化、そして次世代のエンターテインメント事業の創出を目指しているBandai Namco Entertainment 021 Fund を牽引する池田氏が、現状を解説。“Oasys”上でコンテンツの提供を開始するべくプロジェクトを推進しているという。「現在はまだいくつか越えなければいけないハードルがある」ものの、ひとつずつ解決しながら、同時並行でコンテンツの開発しているそうだ。

一方、吉本氏はブロックチェーンに関する事業推進を担当しているとのこと。吉本氏は「ブロックチェーンはエンターテインメントにおいて、ゲームのみならずさまざまなデジタル領域を変えてくれる。ユーザーが楽しめるエンターテインメントを提供できるよう準備を進めている」と語った。

その吉本氏は同社が“DAO型IP”として進める“電音部”の活動を紹介。電音部ではさまざまなクリエイターやパートナーとコンテンツをいっしょに作り上げていくとのこと。スクリーンに投影された動画では、“Live”、“Character”、“Music Video”、“VIRTUAL”、“AIDJ”、“Metaverse”と6つのキーワードとともに映像が展開。吉本氏によれば、電音部では“音楽”を原作としてさまざまなIPを推進しているそうで、「新しいエンターテインメントの形を模索しているので今後の発表に期待してほしい」と来場者に呼びかけた。

10周年を迎える『モンスターストライク』のIP強化などの取り組みを『Oasys』で!

■MIXI デジタルエンターテインメント事業本部 事業企画部 部長 北村有吾氏

MIXIの北村有吾氏は、『モンスターストライク』を始めとするデジタルエンターテインメントにおけるWeb3やブロックチェーンへの取り組みについて語った。

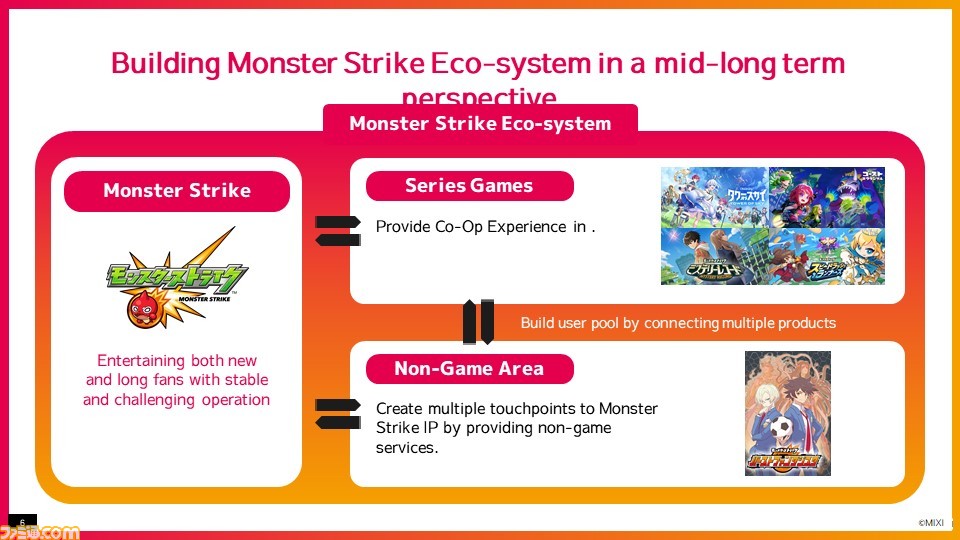

2013年10月にリリースされた『モンスターストライク』は、今年で10周年を迎える。具体的な取り組みについてはまだ協議中であるとしたものの、北村氏は「セキュリティが担保され、インターオペラビリティの高い“Oasys”は『モンスターストライク』におけるIP強化やリアルイベントとの連携において相性が非常によいと語った。

SNS“mixi”からスタートした同社は、ゲームにしても「親しい人といっしょに楽しむコミュニケーションサービス」と捉え、提供してきたという。人と人とのつながりを豊かにすることを目指してきたMIXIにとって、ゲームに特化し、ブロックチェーンゲームの普及を目指す“Oasys”への参加は「ある意味、当然のこと」であり、「“Oasys”とともに新しい驚きを提供できるよう努めていく」とその熱意を語った。

クイズ形式でモバイルコンテンツやWeb3の現状を解説

■BLOCKSMITH&Co. 代表取締役CEO 真田哲弥氏

これまでのとはまったく違うノリでプレゼンテーションを開始したのは、BLOCKSMITH&Co.の代表取締役CEOである真田哲弥氏だ。同氏は「突然ですがクイズ大会を始めます!」と冒頭の挨拶もそこそこに、来場者を相手にクイズ大会をはじめた。

背後のスクリーンには、「Q.世界で流行っているモバイルコンテンツの特徴は? 左.縦型ショート動画/右.メタバースなどのVR」といったように、問題とその答えとなる選択肢が動画によって、つぎつぎと表示されていく。来場者は正しいと思った答えの側の手を挙げていくわけだ。

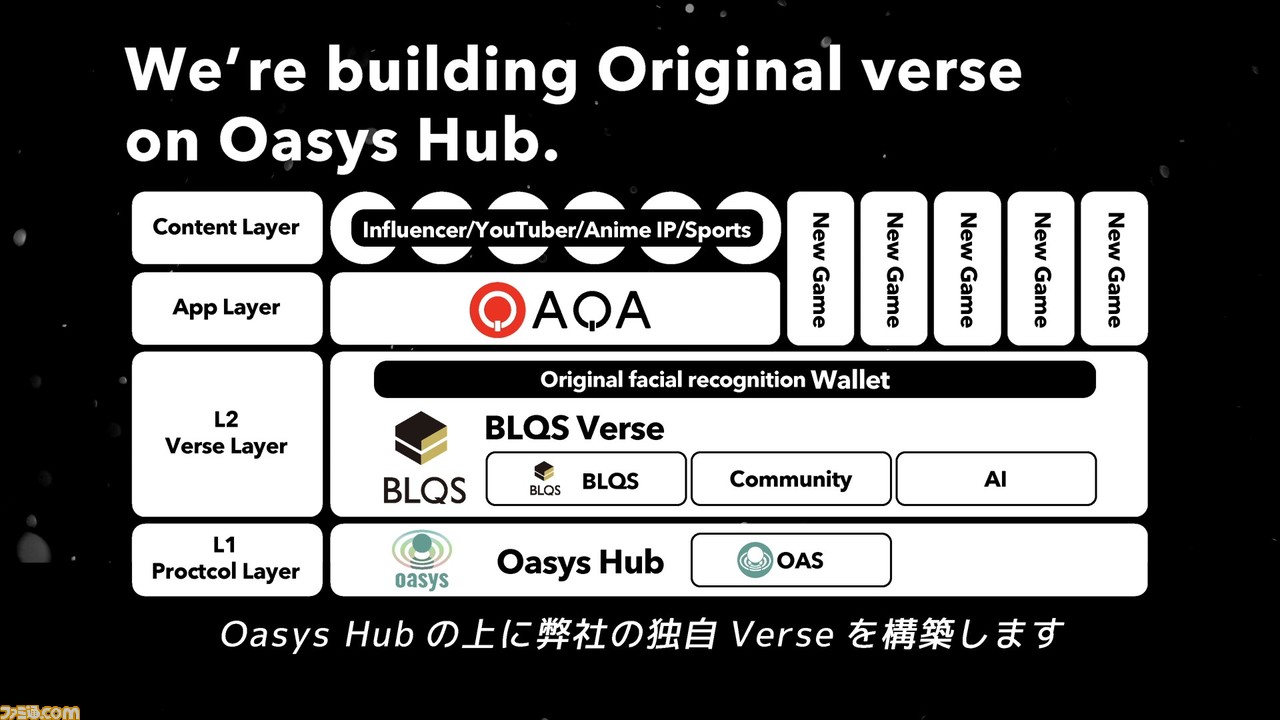

じつはこれ、同社が提供する縦型ショート動画を使った2択クイズサービス『QAQA』(カカ)をそのまま模しているのである。問題は「YouTube、TikTok、Instagram、ブログなどの総称は? 左.SNS/右.UGC」などと続いていく。『QAQA』はユーザーの誰もが問題動画を投稿し、出題者になれるUGC(User Generated Content platform)なのだ。『QAQA』では過去に投稿したコンテンツからAIがクイズを自動生成する機能も備えるという。

動画の最後では、FacebookやYouTube、TikTokといった非Web3のサービスからあらゆるユーザーをWeb3のエコシステムを持った『QAQA』へと引き込み、10億ダウンロードを目指すという目標も掲げられた。『QAQA』は現在アルファ版が配信中。今年12月にはベータ版がリリースされ、来年1月からは展開地域拡大を予定しているそうだ。

enishが放つ『De:Lithe Last Memories』はモバイルゲームクォリティのBCG

■enish プロデューサー 久保愛美氏

MCのエレナさんを除けば初となる女性登壇者が、おつぎに登場したenishの久保愛美氏だ。久保氏のパートは『De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)』のPVの上映とともにはじまった。

キャラクターが武器を持ってフィールドを駆け巡ったり、また、敵と戦うといったゲーム中の映像の合間に、内容と密接に絡んでいるであろう象徴的な言葉が挟み込まれている。西暦20XX年X月午前11時に起こったという、人類史に残る未曾有の災厄“ネオクライシス”。この原因を探るために始動した“ある計画”を描いたのが本作であるらしい。

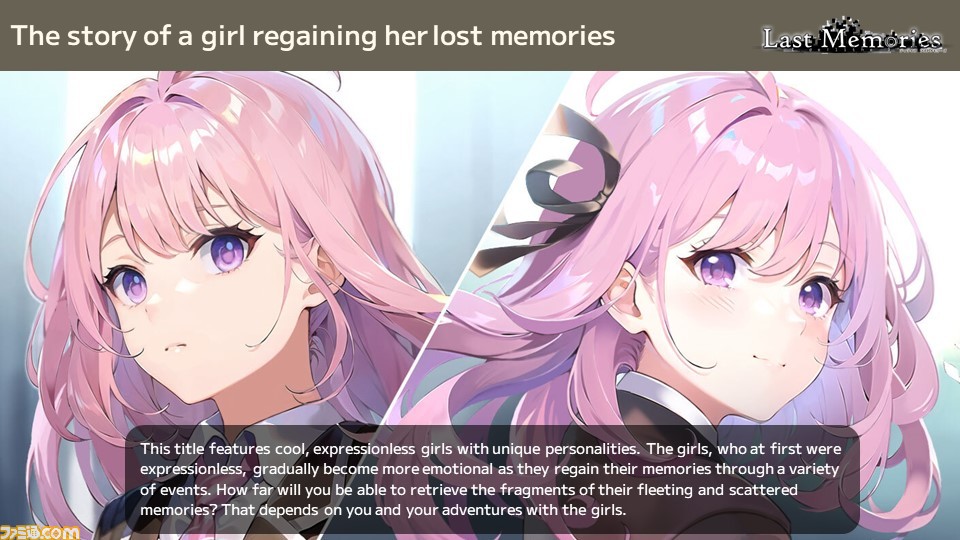

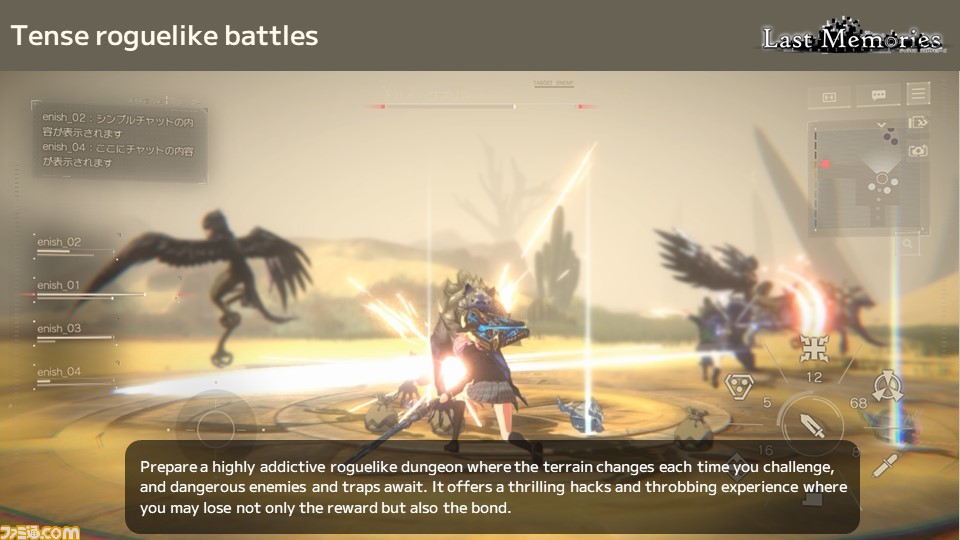

PV終了後に久保氏が語ったところによると、『De:Lithe Last Memories』は、“美少女”、“無表情”、“切ない物語”という3つのキーワードを持つローグライクRPGであるとのこと。本作は“記憶を失った少女たちの物語”であり、クールで無表情な、それでいて個性的な少女たちが登場。少女たちはさまざまなきっかけから記憶を取り戻し、感情豊かになっていくそうだ。彼女たちの記憶をどこまで取り戻せるかはプレイ次第であり、「JRPGらしい切ないストーリーを提供」するとのこと。

また、少女たちは突如現れた“ゲート”の内部へ潜入して“緊張感のあるローグライクバトル”を展開。ゲート内部は入るたびに変化するうえ、死ねば少女たちとの絆を失うペナルティもあるのだそうだ。

さらに、本作では“ユーザーといっしょに作るコンテンツ”として、所有するNFTを組み合わせて自動でダンジョンの作成やカスタマイズができるという。作ったダンジョンは公開してほかのプレイヤーに遊んでもらうことができ、久保氏によれば「このUGCの仕組みによって、プレイヤー、クリエイター、投資家をつなぐエコサイクルを構築」するとのこと。

発売日などのスケジュールについては言及がなかったが、開発チーム一同楽しみながら開発を進めているそうだ。PVを見る限り、ストーリー、ビジュアル、音楽とかなり気合いが入っている様子。目指すところは「モバイルゲームクオリティーのBCG」だそうで、続く詳報に期待したいところである。

声優ふたりによるミニライブも! 『コインムスメ』『かんぱに☆ガールズ RE:BLOOM』『神櫓-KAMIYAGURA-』の“DM2Cプラットフォーム”対応3タイトルが披露

■DMM.com DM2C Studio BCGプロデューサー三原龍磨氏、Eureka Entertainment CEO 辻拓也氏、Digital Entertainment Asset プロデューサー祝達哉氏

つぎに登場したのは、“Oasys”上で構築するBCGプラットフォーム“DM2Cプラットフォーム(DM2CPF)”を手掛けるDM2C Studioの三原龍磨氏と、Eureka EntertainmentのCEO、辻拓也氏、Digital Entertainment Asset(DEA)のプロデューサー、祝達哉氏の3人。三原氏がMC役となって、DM2CPFやその上で動作する『コインムスメ』などを3タイトルのゲームを紹介していった。

3人の紹介が終わった後に流れたムービーでは、まずBCGを次世代ソーシャルゲームのスタンダードとするべく、DM2CPFが2023年秋に始動することが明示された。DM2CPFの母体であり会員数3914万人を誇るDMM.comは、DMM GAMES、DMM TV、DMM Bitcoin、それにDM2C Studioなど、あらゆるジャンルにおいて60以上のビジネスを展開している。三原氏はそうしたDMM.comの強みを活かし「僕らにしかできないBCGプラットフォームを作り、展開していきたい」とまとめた。

そのDM2CPFにおける第1弾タイトルが、Eureka Entertainmentが開発を手がける『コインムスメ』だ。辻氏によれば、『コインムスメ』は仮想通貨をモチーフにしたキャラクターを使った“NFTバトル×ライブレースのゲーム”であるとのこと。Ethereum、ripple、Dogecoinなどを模したかわいい少女たちがアイドルとして登場して人気を競い、現実世界の仮想通貨の値動きにも連動したゲームが楽しめるそうだ。、

『コインムスメ』のリリースは23年秋の予定だが、すでに広報担当のオリジナルキャラクター“ムスメちゃん”がTwitterでゲームの情報や仮想通貨の最新ニュース解説などをツイート。先日は“Oasys”推しキャラクターである“オアシスちゃん”を発表したそうで、ぜひムスメちゃんのTwitterアカウント(@coinmusme_JP)をフォローしてほしいと来場者に呼びかけた。

さらに『コインムスメ』はavexとのコラボで楽曲提供も受けているとのこと。その第一弾となる『Bi-bi-bi Bit』をゲーム中のキャラクター“ビット”を演じる林柚月さん、同じく“オアシス”を演じる山崎夏菜さんのおふたりが壇上で披露するミニライブも開催された。

続いて発表されたDM2CPF対応タイトル第2弾は、『かんぱに☆ガールズ RE:BLOOM』。旧作の『かんぱに☆ガールズ』は累計250万人が遊んだというDMM GAMESの大人気ブラウザゲームで、“剣と魔法の世界”へと異世界転生し、傭兵会社の社長となって冒険をくり広げるというファンタジーRPGだ。BCGとして生まれ変わり、2024年の早い時期にリリースされるという『かんぱに☆ガールズ RE:BLOOM』は『桜Ver.』と『椿Ve.』の2バージョンがリリースされるとのこと。

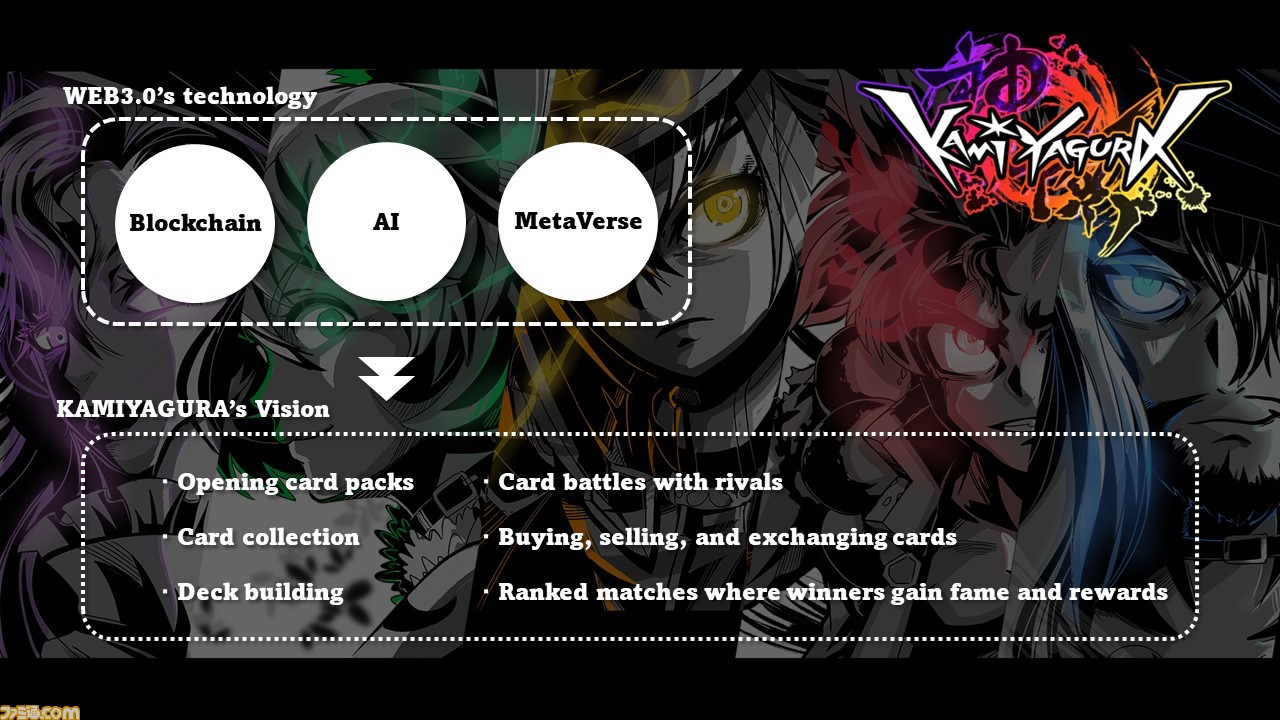

そして最後に発表されたDM2CPF対応タイトルは、ブロックチェーントレーディングカードゲームの『神櫓-KAMIYAGURA-』だ。

「子どものころ我々が興奮したトレーディングカードゲームをBCGとして再現したい」

そう語ったのは『神櫓-KAMIYAGURA-』のプロデューサーである祝達哉氏。カードパックを開封するときのドキドキ感、カードコレクションする楽しさ、デッキ構築の奥深さ、ライバルとのカードバトル、そしてカードの売買や交換。さらにもっとも重要なのは勝者が名声と報酬を得る“ランクマッチ”が用意されていること。『神櫓-KAMIYAGURA-』ではこうした楽しさがBCGとして盛り込まれているとのこと。なお、同作は2024年のリリースを目指して現在開発中だそうだ。

『PlayMining』はゲームを「世界を救うツールに進化させる」

■Digital Entertainment Asset ファウンダー&Co-CEO 山田耕三氏

DEAのCo-CEOである山田耕三氏によるプレゼンテーションで紹介されたのは、“Oasys”上のNFTゲームプラットフォーム『PlayMining』だ。山田氏は、『PlayMining』がユーザー数268万人、プレイ可能なゲームが6タイトル、全機の売上が70億円、そして3年以上の運営実績を持つ「立派な“GameFi”プロジェクト」であると説明。ところが山田氏は、DEAが目指すゴールは「皆さんが想像しているGameFiとは ちょっと違」うと話を継ぎ、さらに「ここでクイズです」と、来場者に向けてひとつの動画を提示した。

その動画ではプレイヤーがタブレット端末を操作してゲームを遊び、さらにその奥では、吸引機能のあるアームがゴミを吸い付けては何ヵ所かに運び分けている様子が映し出されていた。そして「A.個人がゲームを楽しんでいる」「B.ゴミの分別にWeb3が活用され社会課題が解決されている」というふたつの回答が提示された。動画の説明として正しいのはどちらか、というわけだ。

さて正解は、というと、「どちらも正解」なのだという。この動画の例にあるように、ゲームを“個人が楽しむだけのもの”から“世界を救うツールに進化させる”。それが『PlayMining』の目指すビジョンなのだそうだ。「ゲームが仕事に、仕事がゲームになる」と語った山田氏によれば、すでに複数の企業が障がい者雇用において『PlayMining』のコンテンツを採用しているとのこと。

「遊び、稼ぎ、世界にインパクトを与える」。DEAはこの壮大なビジョンを“Oasys”と協力し、ともに実現させていくとして、山田氏はプレゼンテーションを終えた。

“Oasys”と“XPLA”とのパートナーシップ締結を発表したCom2Us

■Com2Us President - COM2US USA Kyu Lee(キュー・リ)氏

ブロックチェーンとメタバースを視野にコンテンツとプラットフォームの総合企業としてグローバルに展開するCom2Usからは、Com2Us USAのプレジデント、キュー・リ氏が登壇。Com2Usグループが運営するブロックチェーン“XPLA”と“Oasys”とのパートナーシップ締結を発表した。

リ氏によればCom2Usは、1998年にスタートした「世界で最初のモバイルゲームメーカーのひとつ」だとのこと。10年前には『サマナーズウォー』というヒット作を生み出し、同タイトルは現在までに30億ドル以上の収益を上げているという。その後、同社はさまざまなビジネスへと進出。いまではテレビ映画やKPOPなど数多くのメディアを手掛けている。

Com2Usはブロックチェーンの未来はすべてひとつに繋がっていくものだと考えていると語ったリ氏は、“XPLA”を昨年公開した際にはブロックチェーン間での通信とデータ共有を可能にするブロックチェーンインターオペラビリティプラットフォームであるCOSMOSや、それを支えるブロックチェーンアプリケーションエンジンであるTendermintに惚れ込んだそうだ。現在はどのチェーンも大きな差違はないように見えるが、今後はそれぞれが独自の料金体系を構築するにつれ、その差違は広がってくるはずだとリ氏は語る。あくまでもチェーンの主役はコンテンツであると考えるCom2Usにとって、各チェーン間でその相互運用を実現するCOSMOSは理想の存在と映ったのだろう。

同社は毎年10~20タイトルのゲームを提供し、将来的にはそれをすべてWeb3に持ってくることを考えているそうだ。そうしたなか、“Oasys”とのパートナーシップにおける最初の成果は『サマナーズウォー:クロニクル』になったとのこと。同作は、立ち上げから1週間で全世界のプレイヤー数が700万人を突破。アプリストアでは1週間で750万ドル以上を売り上げたそうだ。韓国やアメリカやドイツ、フランス、日本、タイと、6カ国で売上ランキングの1位を、さらにSteamでも11位を獲得もしている。このIPをBCGに活用するのだそうだ。

“Oasys”とのパートナーシップ締結によって、今後は日本のユーザーにとっても便利で規制のない形でCom2Usのゲームが楽しめるようになり、そこにリ氏はたちは興奮しているとのこと。リ氏は最後に「スマートフォンでぜひ『サマナーズウォー:クロニクル』をダウンロードして家に帰ってください」と呼びかけてステージを降りた。

ユービーアイソフト初のブロックチェーンゲーム『Champions Tactics: Grimoria Chronicles』が発表

■ユービーアイソフト Strategic Innovation Lab バイスプレジデント 二コラ・プアール氏、エグゼクティブプロデューサー シルバン・ルーミー氏、プロデューサー ディディエ・マイダ氏

“Oasys Special Event”におけるプレゼンテーションのラストを飾ったのは、ユービーアイソフト。Strategic Innovation Labのバイスプレジデントである二コラ・プアール氏と、ふたりのプロデューサー、シルバン・ルーミー氏とディディエ・マイダ氏の3人が登壇した。

プアール氏は冒頭で、「ゲームの未来にはイノベーションが不可欠であると考えている」と語った。ユービーアイソフトは、プレイヤーがゲームに参加することによって自分自身を表現する自由をもたらす新しい方法を模索していて、プアール氏らのラボの使命は、エンターテインメント業界の未来を探求することであるとのこと。彼らは過去5年間にわたり、イノベーションがプレイヤーやクリエイターにどんな力を与えることができるのかを探ってきたそうだ。

その結果として、ユービーアイソフトは“Oasys”とのパートナーシップ締結へといたったわけだが、ブロックチェーンを始めとする新しい技術を活用するにあたって、彼らは3つの原則を定義したという。まずは作品をプレイヤーとともにプレイヤーのために作ること。第2に、ウェブサイトのエコシステムは依然としてプレイヤーにとってアクセスが困難であり、より強固で安全なプロジェクトを用意すること。そして最後により効率的なエネルギーを模索し、持続性を確保すること。

こうした観点からすると、IVSと“Oasys Special Event”への参加は「私たちにとって重要なマイルストーンになる」とプアール氏は語り、さらに“Oasys”とのパートナーシップでインターオペラビリティの探求を続け、エキサイティングで楽しく、魅力的なゲームを作成できると確信していると、そのスピーチをまとめ、新作のPV上映へとつないだ。

PVは古文書のページやその表紙らしきものといった印象的でかつ断片的な映像をまとめたもので、最後に『Champions Tactics:Grimoria Chronicles』のタイトルが映し出されて終わった。

マイクを引き継いだルーミー氏とマイダ氏によるとユービーアイソフト初のBCGとなる本作はPVPを主体とし、暗く神秘的な世界観を持つタクティクルRPGとのこと。神話に登場するキャラクターでチームを編成して戦うという内容のようだ。

たどたどしいながらもカタコトの日本語で真摯に来場者へ挨拶するマイダ氏に対して、会場から応援するような声援も飛び、これで“Oasys Special Event”におけるゲームやプラットフォームのプレゼンテーションは終幕となった。

イベントのラストを飾ったMIYAVI氏の熱演

そして各社のプレゼンテーションが終わったあとには、世界的な活躍を見せるギタリストのMIYAVI氏が登場し、ミニライブを行った。

ステージに上がったMIYAVI氏は冒頭、「あまり詳しいことを知らないまま、松原代表に誘われて京都入りしたものの、あまりに大きなイベントであることに驚いた」とこのステージに立つことになった経緯を軽く紹介。さらにベースとなっているイベント“IVS2023 KYOTO”を含め、「京都という歴史が詰まったこの街で、未来の技術を語り合う素敵なイベントだと思います」とその感想を述べた。

この日の来場者は約2000人。ほかにもスペースが用意されていたとはいえ、ステージ前にはスペースいっぱいに観客が詰めかけていて、何人いたかわからないほど。ふだんは大きな会場でのライブが多いMIYAVI氏だが、こんなにコンパクトな会場で手の届きそうな間近の距離で、しかも“無料”で演奏が見られるとあって、場内(城内?)のテンションは演奏前から高めだった。

そんな観客に向け、MIYAVI氏は「Holy Nights」「What's My Name」「Tears On Fire」「Long Nights」「Day 1」の5曲を熱演。三味線奏者も加わり、MIYAVI氏のアコースティックギターのテクニカルでときに激しい演奏を中心に、和のテイストが加わったサウンドが夜の二条城に響き渡った。

時間にして約20分。短くも濃密なこのミニライブを持って、この“Oasys Special Event”は幕を閉じた。

松原代表に聞く“Oasys Special Event”の裏舞台

京都での“Oasys Special Event”が終了して数日。シンガポールにいる松原亮代表にオンラインでインタビューできる機会が得られたので、今回のイベントについていろいろ質問してみた。

1年前の“NFT.NYC”を参考に構想

――“Oasys Special Event”が開催されるにいたった経緯を教えてください。

松原ちょうど1年前、2022年6月20日から23日まで、“NFT.NYC”というNFTをテーマにしたカンファレンスがニューヨークで開催されました。有名なアーティストを呼んだりして街ごとジャックするような大きなイベントで、いろいろなメディアでも取り上げられました。一部では“ウッドストック(※)の再来”なんて呼ばれかたもしたみたいです。

※1969年8月にアメリカ・ニューヨーク州サリバン郡ベセルで開催された野外コンサート。ロック・グループやフォーク歌手など30組以上が出演し、約40万人が来場。“アメリカの音楽史に残るコンサート”であり“歴史的なイベント”と言われている。

規模も予算もスゴいイベントで、参加してみて憧れのような感情を抱いたんですね。ただ憧れるだけではなく、「日本のターンが来たときに、その逆をやりたい」なんてことも思っていました。日本での盛り上がりが来たときに「日本ってスゴい」と海外の人に思わせられるようなイベントをやりたいと。

――タイミングを計っていたんですね。

松原いまはアメリカなんかでもSEC(米国証券取引委員会)の規制がきびしくなったり、Crypt、暗号通貨に関してはずいぶんトーンダウンしていて、逆に日本が注目される状況が訪れています。日本は現状でゲーム市場として世界第3位の規模です。ここからBCGがスタートすることを国内外に示すには、相当なインパクトが必要です。

印象的で、かつインパクトがあり、しかも中身を伴ったものにしたい。そんなことを“NFT.NYC”に行ったときから考えていたんです。

なぜ会場が京都だったのか問題

――イベントの開催をより具体的に考え始めたのはいつごろですか?

松原イベントを開催するにはまず発表するコンテンツが必要ですし、どこで開催するかまで決めたのは3ヵ月前ですね。

2023年の1年間で日本で開催されるおもなイベントを網羅したリストを今年の頭に見たときに、海外から人が集まりそうですし、開催地が京都であることから海外へのアピール力も高い“IVS2023 KYOTO”に注目しました。

――京都の中でも二条城が会場として選ばれた理由は?

松原会場を決めるにあたって、インパクトのありそうな有名な寺社仏閣をいくつも検討しました。しかし、寺社仏閣はあくまでも宗教施設なので、表現に対してどうしても不謹慎なものにならないよう、縛りがあるんですね。ところが二条城のようなお城にはそれがないんです。二条城に決まったのはいろいろと“ご縁”があったからで、結果的にはとてもよかったと思っています。

――会場ではチームラボとのコラボも実現していますが、これはどういった経緯だったのでしょうか?

松原“NFT.NYC”は会場のデコレーションも凝っていたんです。あれに負けないものを考えたときに名前が浮かんだのが日本を代表するデジタルアート集団のチームラボさんです。チームラボさんとは10年くらい前から親交があり、リクエストを出したところ、ご快諾をいただけました。

個人的には「これから生まれ来るマルチバース感を出したい」と思っていたのですが、チームラボさんから出てきたアイデアは“たまご”がモチーフになっていました。たまたまではあるのですが、これから新しいものが生まれることをイメージする空間になったと思います。

MIYAVIさんのミニライブが実現した経緯とは?

――MIYAVIさんはどういうつながりで出演されることになったのですか?

松原これも“NFT.NYC”の話になってしまいますが、あちらではザ・チェインスモーカーズやファレル・ウィリアムス、スティーヴ・アオキといったアーティストが出演していました。

その逆をやろうと思って、グローバルに活躍されている日本人ミュージシャンに出演していただくことをずっと考えていました。MIYAVIさんに決まったのは、これもご縁というか、かねてから面識があったのが理由ですけど、もともといちばんの候補として考えていました。

――MIYAVIさんの演奏にはどんなものを期待されていたんでしょうか?

松原やはり京都、二条城という舞台から日本人ミュージシャンが演奏するのですから、どこか和のイメージを入れていただきたいとは思っていました。MIYAVIさんはアコースティックギターをスラップで三味線のように弾くだけでなく、曲によっては実際に三味線を加えていただいたりと、まさにイメージ通りの演奏をしていただけました。

ボーカルが入った曲ももちろんありましたが、あくまでもメインはギター。MIYAVIさんのサウンドはメッセージとして言葉の壁を越えますね。

――会場には登壇した各メーカーや飲食の屋台も出ていましたね。

松原あれは日本のお祭り感を出したかったんですね。ネオジャパンというか、日本的メタバースというか。『キル・ビル』に出てきそうなタランティーノが描く日本というか(笑)。夏のイベントですし、人が集まりますし。

飲食を無料で提供していたのにはみんなから驚かれましたね。“NFT.NYC”でも飲食が無料だったことを参考にしています。

――そちらのスペースでは巨大スクリーンにプレゼンテーションの様子が流れると同時に、大沢伸一さんがDJとして場を盛り上げられていたとか?

松原そうなんです。大沢さんのMONDO GROSSOとしての活動にはメタバースっぽさとか、日本っぽさを感じていて。それでお願いしました。

――今回の“Oasys Special Event”で注力したポイントは?

松原開催時期が梅雨なので、雨対策ですね。テントを多めにして、雨合羽も山ほど用意しました。荒天時を考えて翌日への順延も考えましたが、予定通りに開催できてよかったです。

「『日本スゴいな』という口コミが発生していますね」(松原)

――“Oasys Special Event”を終えての感想を聞かせてください。

松原このイベントを通じて日本が本当にBCGで盛り上がっていることを伝えられたし、多くの人にとって印象に残ることをやり遂げたと思います。世界的に停滞感がある中、BCGが日本から世界に伝わっていく、日本こそが中心地であることを伝えられたと思います。

なんでもそうですが、賛否両論すらおこらない無風がいちばん問題だと思っています。今回の“Oasys Special Event”は一陣の風を吹かせたと思っています。実を実らせるのはこれからの課題ですね。

――あの夜はBCGにとって“特別な夜”になったわけですね。

松原今回のコンセプトとして、じつは“BCGサマー”を掲げているんです。“DeFiサマー”、つまり仮想通貨を始めとする分散型金融が急成長を遂げた2021年にガス代の高騰などが起こり、ブロックチェーンは気軽にゲームで使えるものではなくなってしまいました。

たとえばEthereumではアイテムを交換するだけで何十万円もかかったりします。利益のために取引を行う金融商品ならそれでもいいかもしれませんが、ゲームなどエンターテインメントでこのコストは致命的です。

ガス代無料の“Oasys”を起爆剤に、暗号通貨などで占められていたブロックチェーンにおいて、ゲームを始めとするエンターテインメントコンテンツが復権を遂げる。これを我々は“BCGサマー”と呼んでいて、「BCG Summer Start Here.(BCGサマーがここに始まる)」が“Oasys Special Event”のコンセプトでもありました。

――大政奉還が行われた歴史的な場所である二条城を会場に選んだ裏にはそういう意味も……!?

松原さきほどもお話したように、二条城に決まったのは“ご縁”があったからです(笑)。でも、DeFiサマーから、海外から日本への大政奉還をさせていただくそのスタートと言ってもいいかもしれませんね(笑)。

――海外からの反応はどうでしたか?

松原あのイベントをきっかけにTwitterでメンションなども飛んできていますし、「日本スゴいな」という口コミが発生してますね。「アジアの端っこで盛り上がっているぞ」と世界に印象づけられたと思っています。

――“Oasys”そのものへの反応もありますか?

松原海外のメーカーからは「僕らとしては日本だけを見ているわけではないが、あれだけ見せつけられると“Oasys”は無視できないのではないか?」といった反応が出てますね。ユービーアイソフトを始めとしてセガやバンダイナムコエンターテインメントが参入しているブロックチェーンはほかにありませんから、“Oasys”でやりたいと言ってきているメーカーが何社かあります。

――今回登壇したメーカーではユービーアイソフトに驚かされました。

松原ユービーアイソフトは以前から虎視眈々と未来を見据えて動いています。いまの彼らがいちばん意識しているのはインターオペラビリティ(相互運用性)。ほかの会社のキャラクターやアイテムを使えるだけでなく、逆に自社のものを他社のIPで使ってもらうこともできるのは、いままでとはコンテンツのありようを大きく変える可能性があります。たとえば『アサシン クリード』のキャラクターが他社のゲームに使えるなど、ゲームの世界観の枠を超えた相互の行き来に可能性を感じているのではないかという印象です。

彼らはいろいろな実験に加え、BCGタイトルの発表も行っています。欧米ではBCGに否定的な意見が多く風当たりが強いのですが、それでもなおユービーアイソフトにはBCGへ強い期待を抱いていることが感じられます。

グローバルで新しい“士農工商エコシステム”を構築

――今回のイベントについてお話をうかがっていると、何かと“ご縁”という言葉が松原さんから聞かれますが、そこもまた日本的ですね。

松原確かに会場が二条城に決まったことに始まって、MIYAVIさんや大沢伸一さん、チームラボの参加など、すべてご縁をきっかけにいっしょにイベントをやることになったし、それが成功につながりました。それを言うなら、“Oasys”への参加を決め、ステージに登壇してくださった各メーカーとのつながりもご縁です。

こうしたご縁を活かし、日本から世界へ打って出たいですね。じつは僕は“Oasys”を通じて新たな“士農工商エコシステム”みたなものを作りたいと思っているんです。

――“士農工商”ですか?

松原そう、国を超えた、グローバルでまったく新しい“士農工商”ですね。

まずは“士”、これは戦いですね。eスポーツなどを始め、バトルで資金やトークンを得る活動です。これはやはり韓国が中心になるのではないかと思っています。

つぎに“農”ですが、地道な作業からNFTが落ちてきたりといったプレイトゥアーン(Play To Earn)みたいなことですね。これは現在、東南アジアが中心として広がっていますが、今後、世界的な規模に広がる可能性があります。

“工”はものづくり。ゲームなどIPの制作ですね。これは世界的に名を知られたメーカーがたくさんある日本に期待したいですね。

そして“商”は、ブロックチェーン上にある資産の流動性を担うトレーダー的な活動です。いまは香港がオープンで盛んですよね。

――なるほど、“士農工商”というと“身分制度”みたいに思われてしまうかもしれませんが、経済活動におけるグローバルな役割分担みたいな感じなんですね。

松原そうですね。上下関係を言っているのではなくて、単純にそれぞれのエリアが得意としていることを伸ばしてエコシステムを構築するイメージです。

――“士農工商エコシステム”はどれくらいでの完成を目指しているんですか?

松原今年中ですね。Web2.0の1年を1クォーター、つまり1四半期で行うのがWeb3のスピード感なので。そのスピード感で言えば、あと2クォーター、年内でやりきります。

――なんか“大政奉還”といい、“士農工商”といい、歴史の勉強で登場したような単語がつぎつぎと出てきますね(笑)。

松原順序として“大政奉還”のあとに“士農工商”というのも何か変ですが、たまたま言葉が綺麗に当てはまったからそう表現しているだけで、日本の歴史をなぞっているわけではないですからね(笑)。

今回の“Oasys Special Event”をきっかけに、「BCG Summer Start Here.」の言葉通り、一気にBCGの状況を変えていくつもりです。ぜひ期待してください。

※記事中で使用している写真には一部オフィシャル写真も含みます。