シリーズ初のポリゴンを用いた表現が臨場感をアップ

いまから24年前の1998年(平成10年)9月3日は、プレイステーション用ソフト『メタルギア ソリッド』が発売された日。

『メタルギア ソリッド』は、KONAMIから発売されたステルスアクションゲーム。ゲームデザイナー、小島秀夫監督の代表作『メタルギア』シリーズの3作目で、『メタルギア ソリッド』シリーズとしては1作目となる作品である。GENE(遺伝子)をテーマにした物語は、アメリカのビジネス雑誌『フォーチュン』で“20世紀最高のシナリオ”と称されており、セールス的にも600万本を超える大ヒットを記録。本作を切っ掛けに、小島監督の名が世界に広く知られるようになったと言っても過言ではないだろう。

本作は、シリーズで初めてポリゴンを使用した立体的な描写を実現。すでに3D表現自体は珍しいものではなかったが、3D空間でステルスゲームをプレイするのはあまりない体験だったため、潜入する際の臨場感の高さに驚かされたのではないだろうか。

敵に見つからないようにベッドの下に身を潜めたり、通気孔を伝って移動したり。はたまた、壁越しに様子をうかがいつつ、音を出して敵をおびき寄せてみたりするなど、それまでのゲームでは実現不能だったシチュエーションに心臓はバクバク。実際に自分がその場にいるかのような錯覚すら感じたほどだった。

随所ではカットシーンが挿入され、まるで映画をプレイしているようかの迫力も味わえた。

『メタルギア ソリッド』シリーズと言えば魅力的な敵役の存在も忘れられない。リボルバー・オセロットやスナイパー・ウルフ、バルカン・レイブンと、本作だけでも複数いるが、その中でもとくに印象深いのは誰かと問われたら、多くのファンが“サイコ・マンティス”の名を真っ先に挙げるのではないだろうか。サイコ・マンティスは超能力を使うボスで、デュアルショックの振動機能を使って念力を、セーブデータから遊んだゲームを言い当てて透視能力を表現するなど、メタ的なネタが多いのもユニークなポイント。

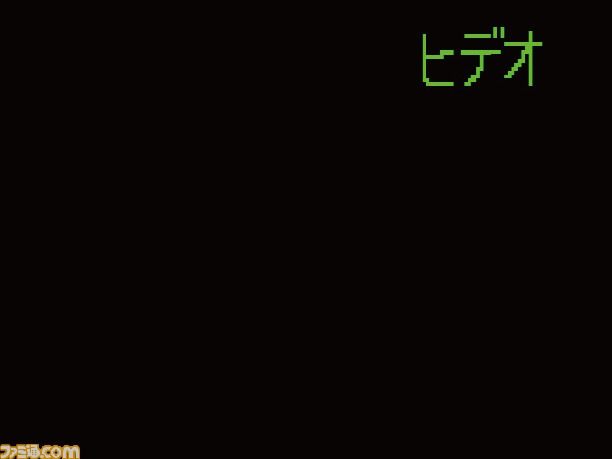

“ブラックアウト”能力のネタはもはや伝説的で、サイコ・マンティスがその技を使うと、ゲーム画面が突然暗転。画面右上にはテレビのチャンネルを示す緑の文字が表示され、筆者などは「電源が切れた!?」とまんまと狼狽えてしまったのだが、よく見れば右上の緑の文字はビデオならぬ“ヒデオ”。暗転は演出というオチですっかりダマされてしまった。

ヒデオの文字はしばらくすると縮小表示になる懲りようで、当時のテレビの外部入力表示が本当にそんな感じだったので、完全にしてやられてしまった思い出がある。恐らく筆者以外にも、びっくりしてしまった人は大勢いるはずだ。攻撃するにもひと工夫必要で、コントローラーをコントローラーポート2に差し直す必要があるなど、いま考えるとめちゃくちゃすごいギミックだった……(差し替えなくても倒す方法は存在する)。

なお、『メタルギア ソリッド4』では、スクリーミング・マンティスがおもしろネタを見せてくれるのでこれも必見。

サイコ・マンティスのメタネタで思い出したが、とあるキャラクターと通信するのに必要な周波数がパッケージの裏に書いてあるというのも衝撃的だった。パッケージとは現実のゲームパッケージのことなのだが、筆者にはそんな発想はなく、ひたすらゲーム内で一生懸命探してしまったような記憶がある(笑)。

本作の大ヒット以降は『メタルギア ソリッド』がシリーズ化。ナンバリングタイトルの最新作は2015年9月2日に発売された『メタルギア ソリッドV ファントムペイン』となっている。

※本記事は、2020年9月3日に掲載した記事を再編集したものです。