デジタルコンテンツのトレンドや、業界の最前線を走る企業の動向を知ることができる、一般社団法人デジタルメディア協会(AMD)主催によるイベント“AMDシンポジウム2021”が、2021年11月11日に開催された。毎年開催されるこのイベントは、2020年からオンラインで行われている。今年掲げられたテーマは“デジタルコンテンツが世界を変える!~ボーダレスコンテンツの作り方~”だ。

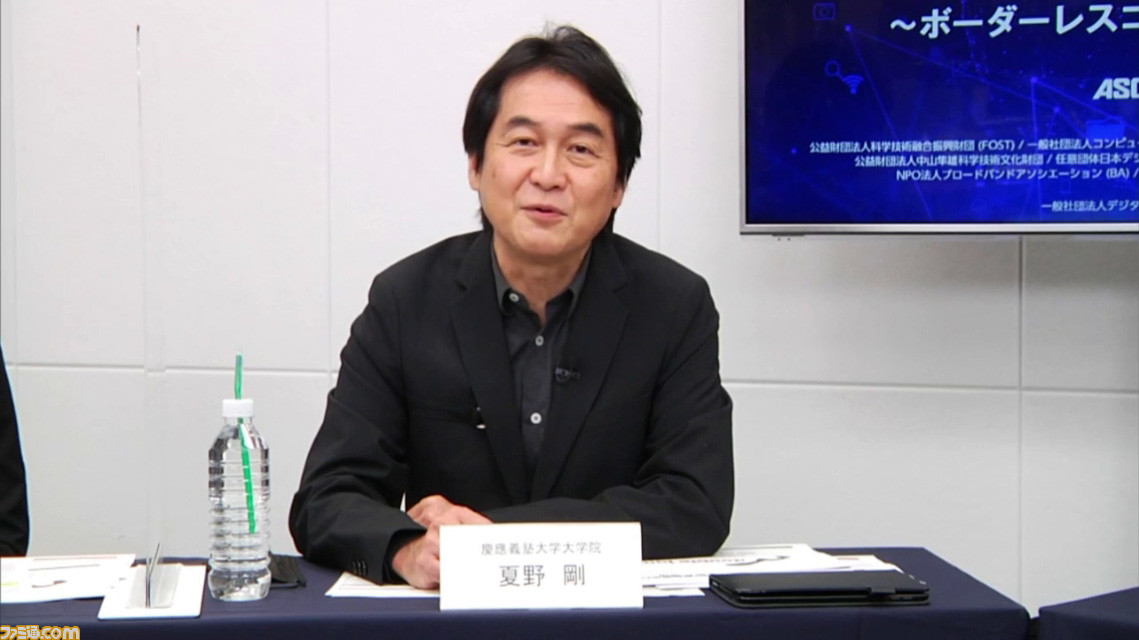

モデレーターは夏野剛氏(慶應義塾大学 特別招聘教授)で、パネリストは上野広伸氏(double jump.tokyo CEO)と伊藤幸紀氏(コーエーテクモゲームス 執行役員)、秋山大氏(フジテレビジョン 局次長職ゼネラルプロデューサー)。それぞれNFT(非代替性トークン)とゲーム、映像番組について。各社が世界と戦うために行っている施策が紹介された。

TCGで集めたカードの所有権をユーザーが持てるNFT技術

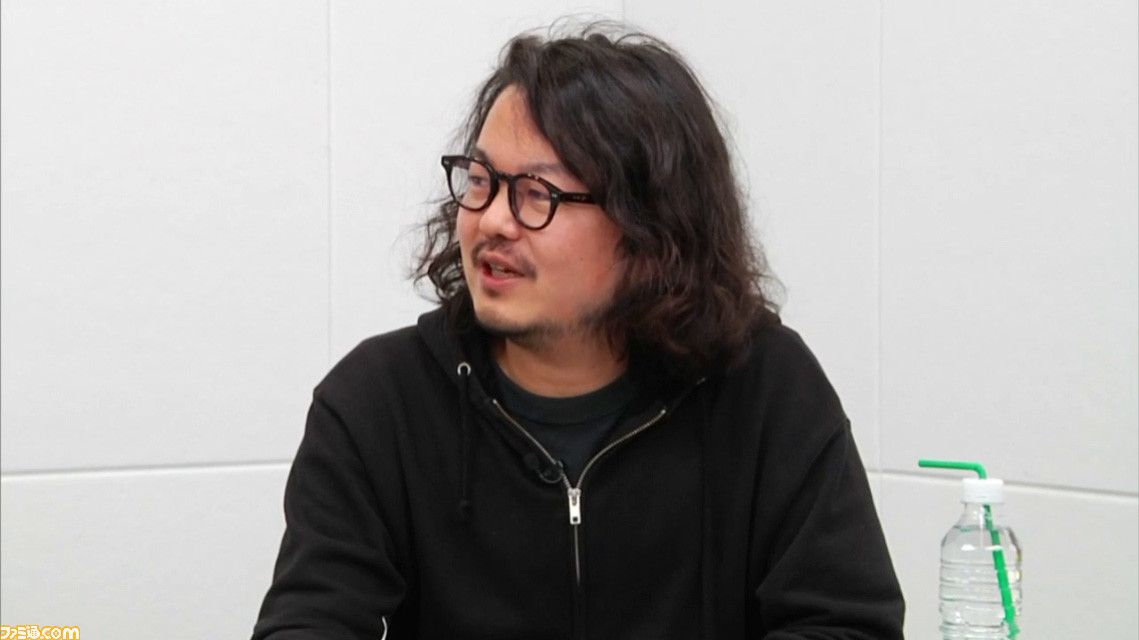

ひとつめのセミナーは、上野氏による“IP百年時代のNFT活用”。上野氏は一般社団法人ブロックチェーン協会の理事を務めているNFTの第一人者。2018年4月にdouble jump tokyoを設立し、現在までNFTを使ったゲーム『My Crypto Heroes』や『My Crypto Saga』などをサービス展開している。

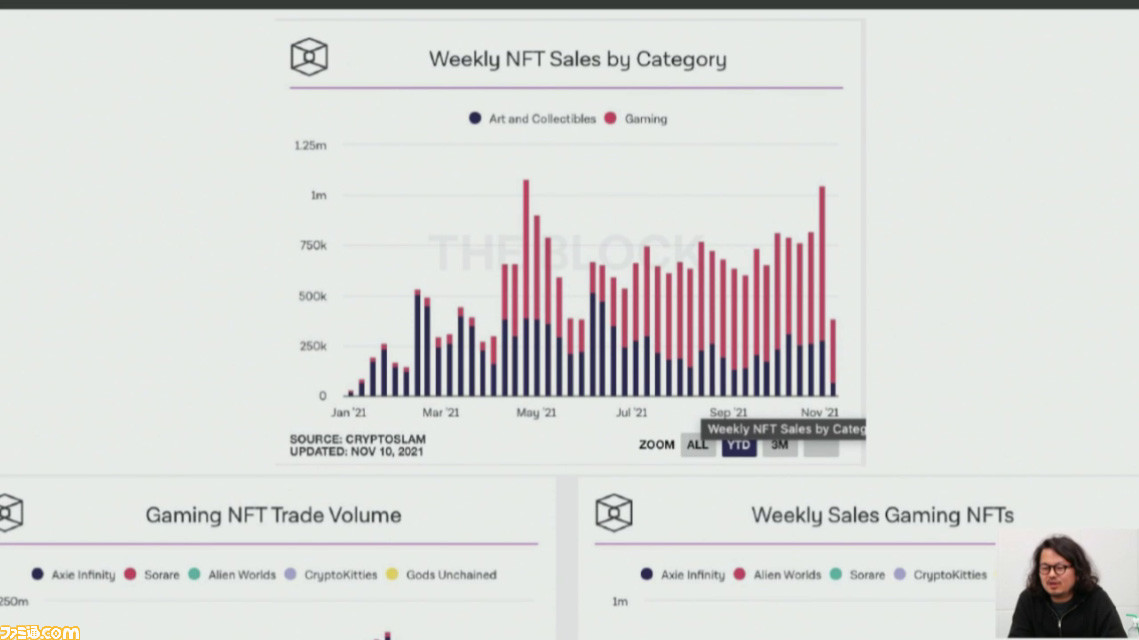

上野氏は国内ではまだ知名度の低いブロックチェーン技術を使ったNFTゲームについて、「ハードルが高く、現状はマス層にリーチできていない」と分析。しかし2017年にブロックチェーンを使った仮想通貨がヒットしたのをきっかけに、その後世界では着々とエンタメコンテンツのNFTが盛り上がってきていると解説した。その裏付けとして、NFTデファクトスタンダードの取り引き所“OpenSea”の存在や、海外で流行しているデジタルトレーディングカード“NBA TOP SHOT”の成績などを紹介した。

NFTとエンタメコンテンツの親和性について上野氏は、「IP(知的所有権)の寿命は百年以上あるが、そのIPを使ったサービスの寿命はそこまで長くない。せっかくデジタル上のIPを愛してくれたのに、サービス終了とともに消えてしまうのはもったいない」と語った。上野氏によると、TCGゲームのようなコレクション性の強いゲームをNFT技術を使って開発すれば、サービス終了後も取得したカードの権利はユーザーが持ち続けられるそうだ。

この提案に対してモデレーターの夏野氏は、「TCGととても相性がよいのに、なぜ各社はやらないのか?」と問うと、上野氏は「まだやりかたがわからず、時期を見計らっているタイミングだと思う」と持論を展開した。そのため、double jump tokyoはNFT技術を使ってサービスを行いたい企業のサポートも力を入れてゆくとのことだ。

月商10億を達成した『三國志 覇道』が誕生するまで

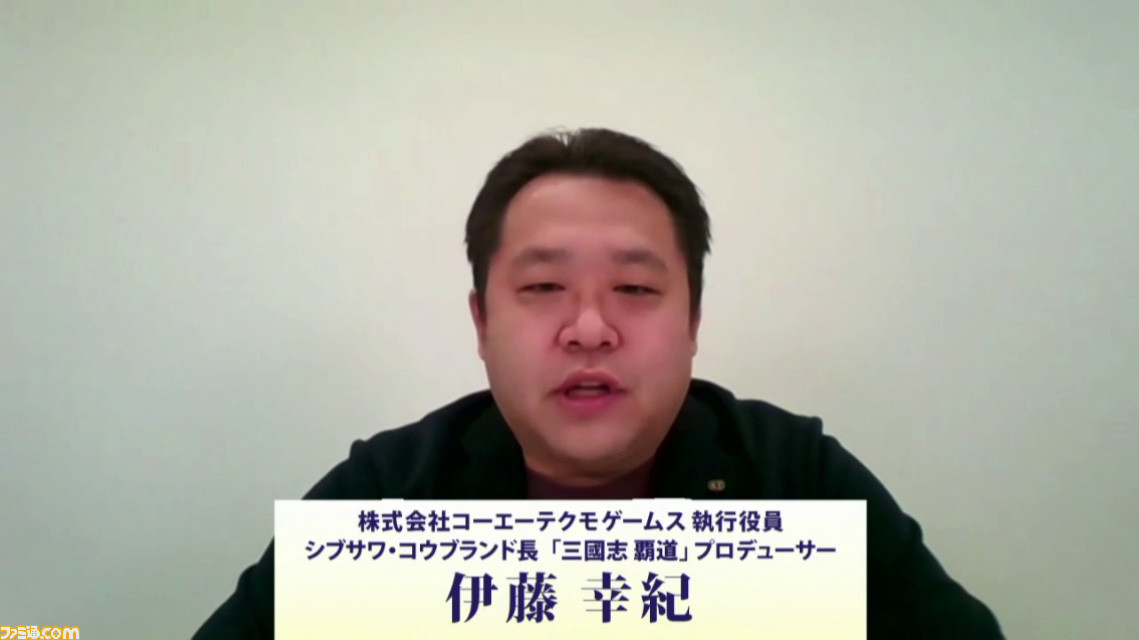

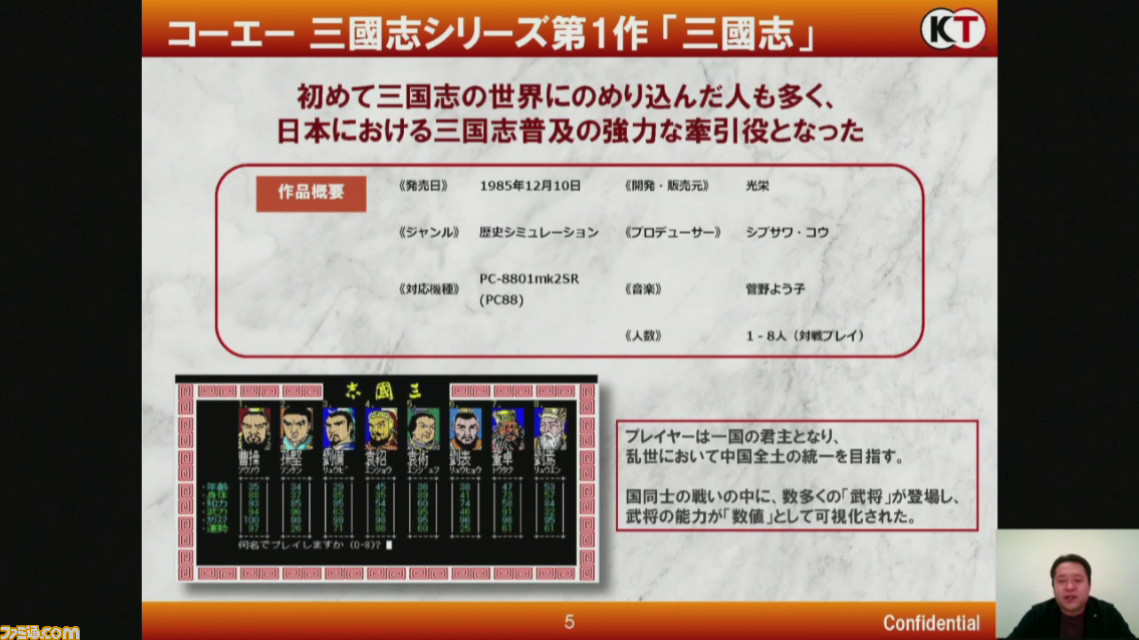

ふたつめのセミナー“アジアを超え、世界に向かう『三國志』ゲーム開発”は、コーエーテクモゲームス シブサワ・コウブランド長として、『三國志 覇道』のプロデューサーを担当している伊藤幸紀氏。伊藤氏は1985年12月10日に発売し、現在まで続いている人気シリーズ『三國志』を紹介した。

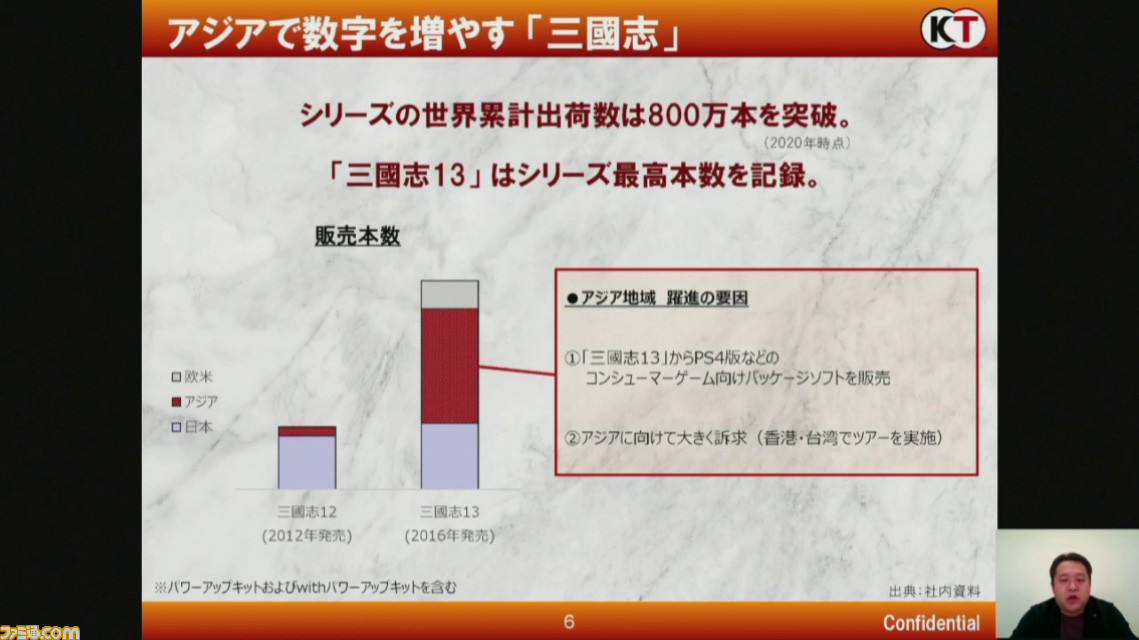

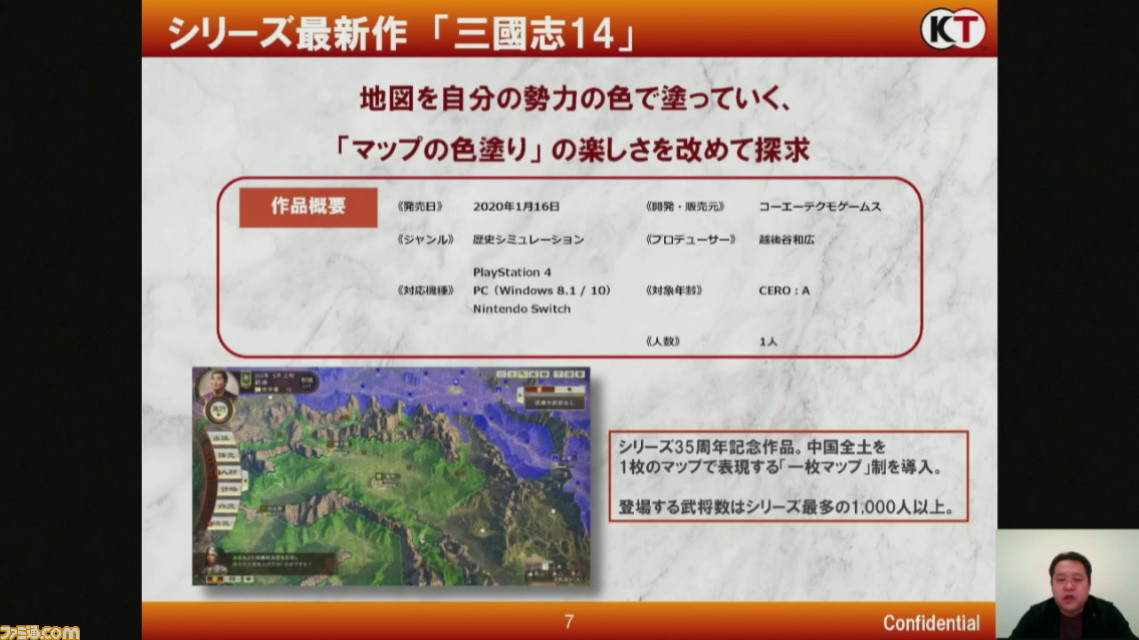

1985年にPC-8801mk2SR(PC88)用ゲームとして誕生した『三國志』は、最新作『三國志14』まで進化し続けている。シリーズ世界累計本数はなんと800万本とのこと。伊藤氏はシリーズ作品別の売上本数をグラフで紹介した。

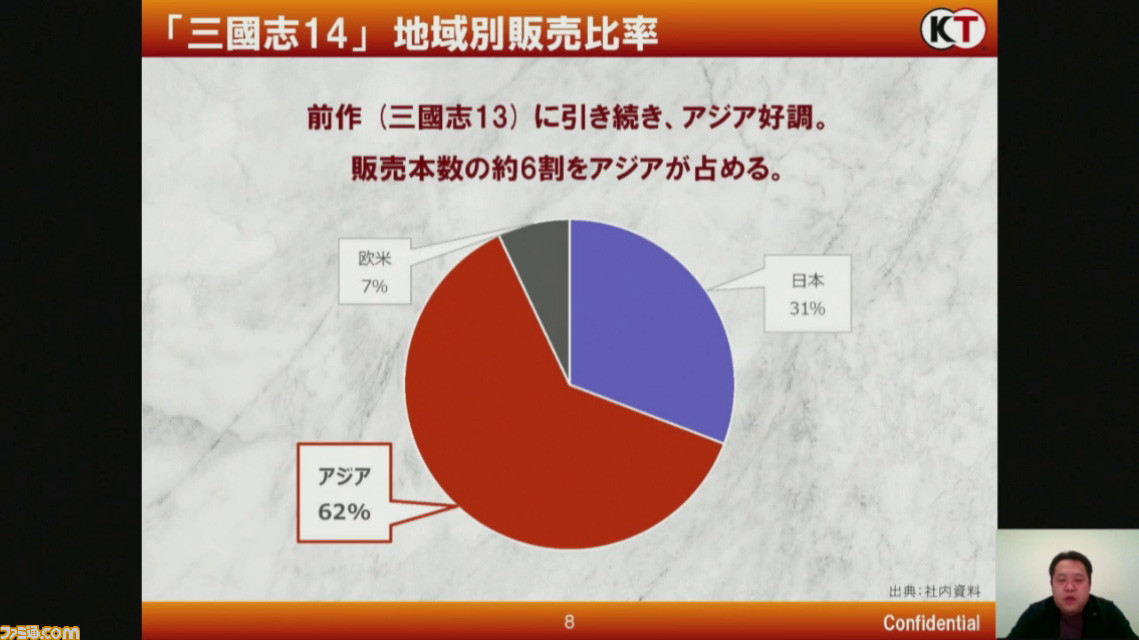

このグラフで注目すべきは、アジア地域で売り上げを伸ばしているところだ。日本国内での販売本数はさほど変化していないがアジアでの本数は大幅に増加しており、『三國志14』ではなんと総売上の約6割を締めている。

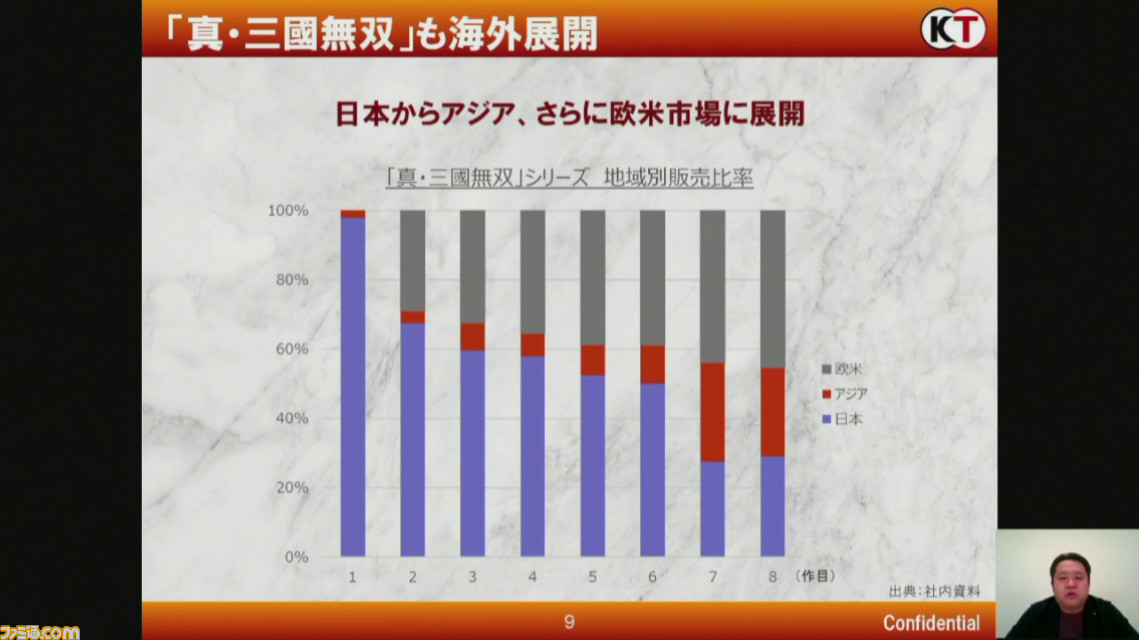

一方、アクションゲームの『真・三國無双』は欧米が強い。伊藤氏は「欧米のゲームファンはシミュレーションよりもアクションのほうが好きなのではないか」と分析した。

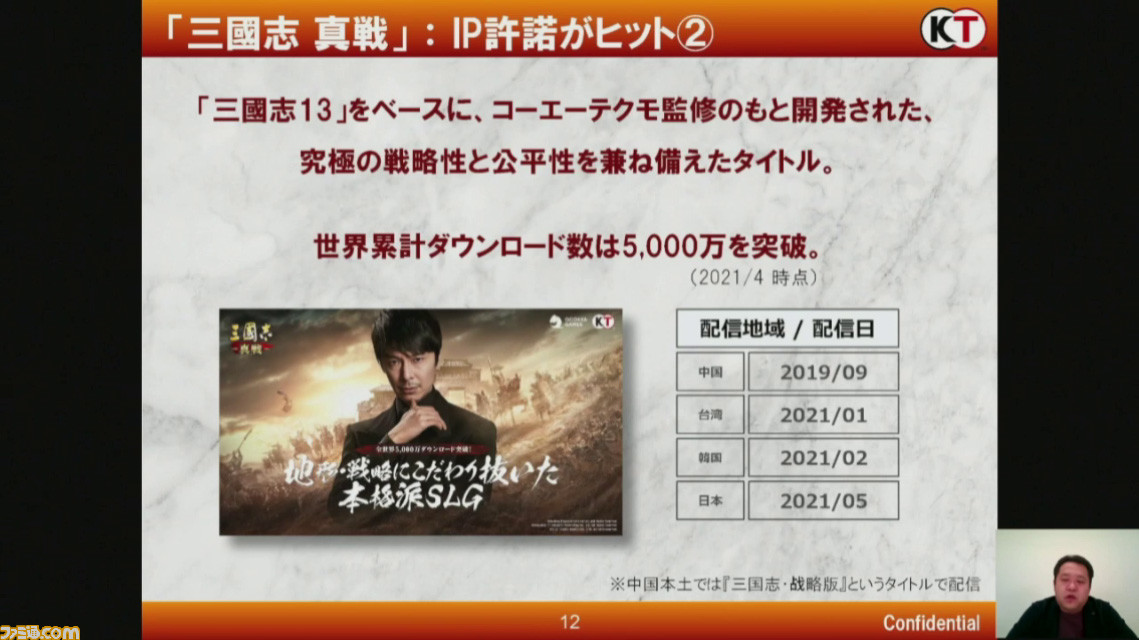

さらに伊藤氏は、現在大ヒットしているスマホ向けシミュレーションゲーム『三國志 覇道』について紹介。じつは本作をリリースする前段階として、2017年に中国で『三國志11』をベースにした『新三國志』(中国版タイトル:『三国志2017』)をリリースしている。これは企画段階よりコーエーテクモゲームスが監修して開発されたタイトルで、累計登録者数は650万人。さらに『三國志13』をベースに開発した『三國志 真戦』(中国版タイトル:『三国志・戦略版』)を、2019年9月に中国、2021年5月に日本でリリース。こちらの世界累計ダウンロード数は、なんと5000万の大ヒットを記録している。

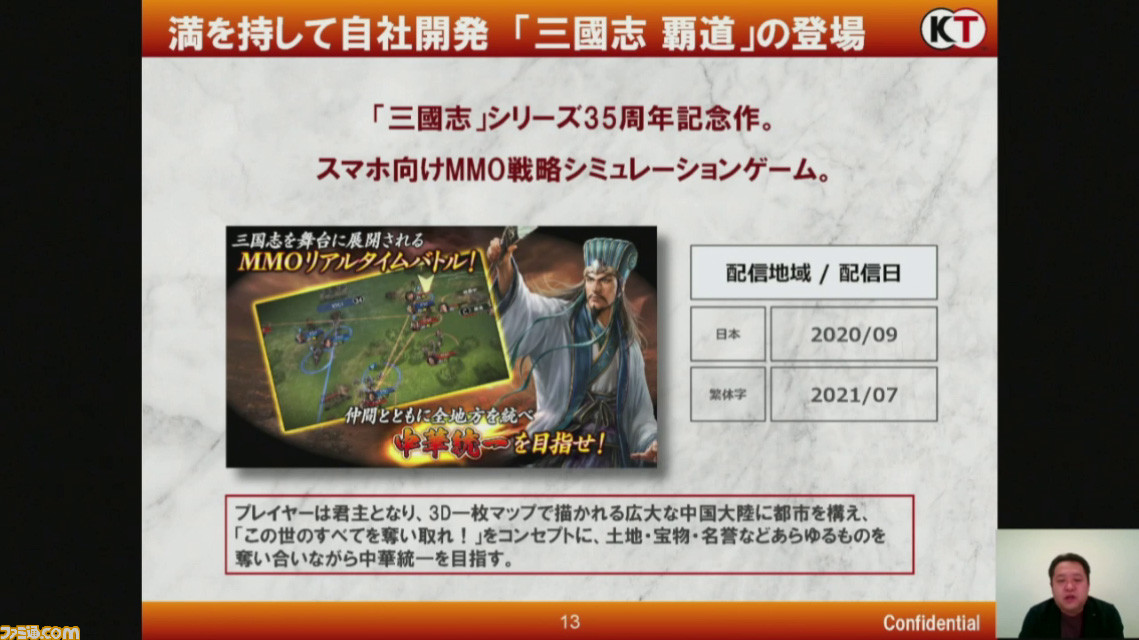

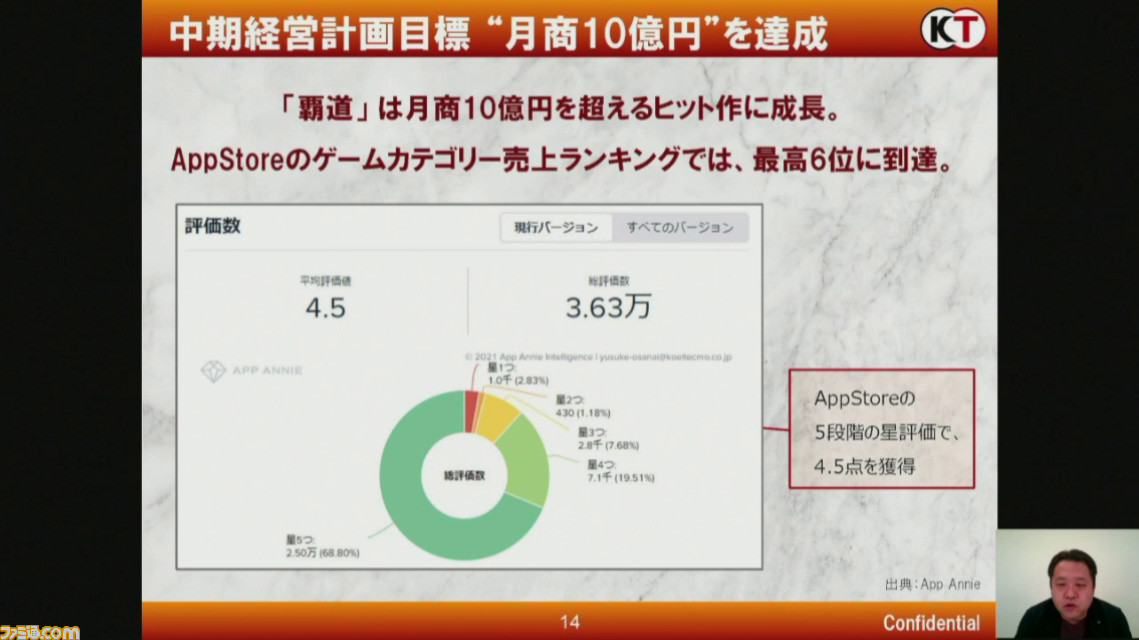

そして2020年9月、満を持して『三國志 覇道』がシリーズ35周年記念作品として登場。繁体字版は2021年7月にリリースされ、台湾や香港、マカオ地域で多くのユーザーを抱えている。現在では月商10億円を超えるヒット作に成長し、今後の成長も期待ができるとのこと。

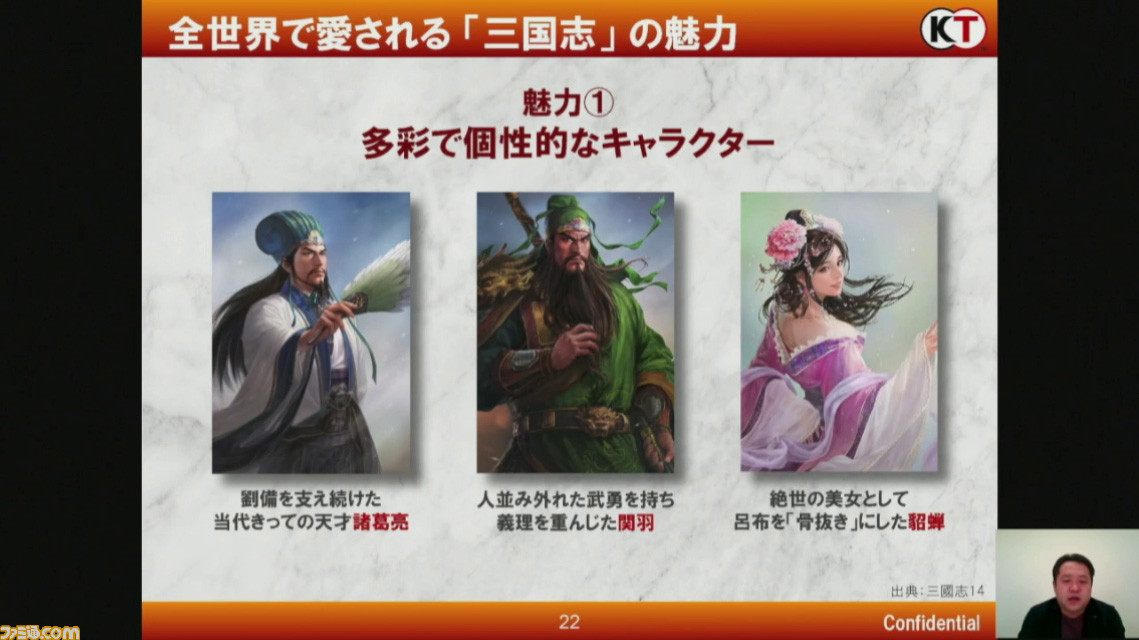

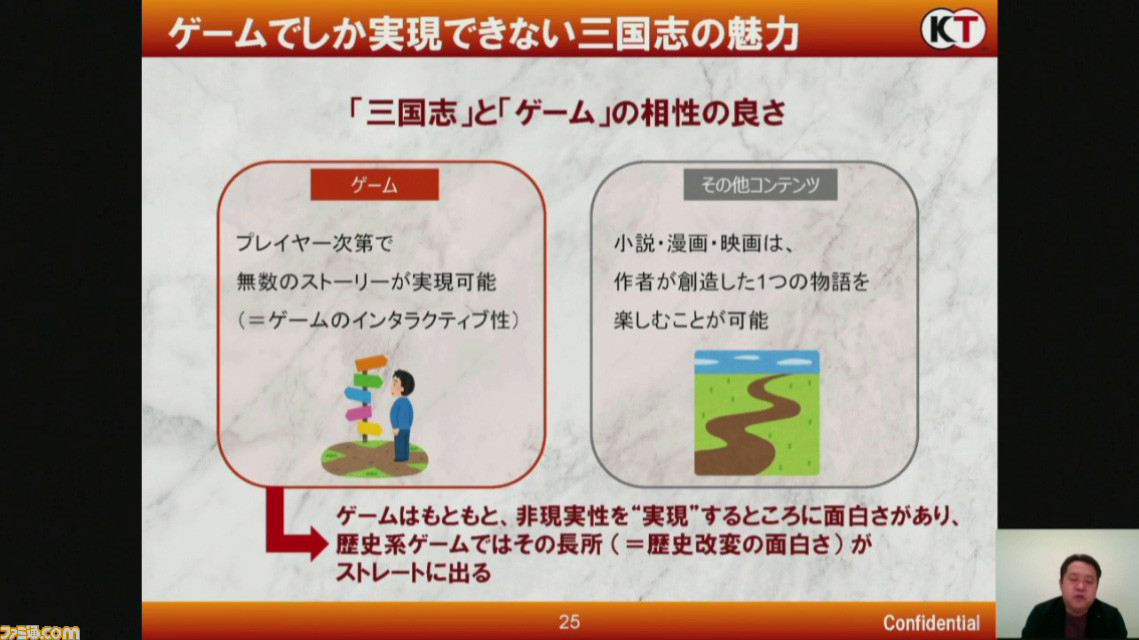

セミナーの最後に伊藤氏は、“世界で三国志が愛されている理由”について分析した。伊藤氏は“多彩で個性的なキャラクター”と“人間ドラマ・名場面”、“圧倒的スケールで描かれる決戦”の3つの要素を挙げた。『三国志』はコーエーテクモゲームスのゲーム以外にも、小説や漫画、映画、ドラマなど、さまざまなジャンルでヒット作が誕生している。この中でとくに同社のゲーム『三國志』シリーズが愛されている理由は、「ゲームでしか実現できない魅力が大きく、相性がよい」とのこと。小説や漫画、映画は作者が創造した物語を楽しむが、ゲームはプレイヤーごとに無数の物語が産まれる。三国志の舞台にプレイヤーが入り、それぞれの三国志を楽しめるのがコーエーテクモゲームスの『三國志』シリーズの最大の魅力なのだ。

伊藤氏は締めくくりに、今後の展開についても言及した。現在、シブサワ・コウとTeam NINJAによって『三国志』の世界を舞台にした新作アクションゲームを開発中。言うまでもなく世界のマーケットを狙った意欲作。これ以上の発表はなかったが、どのようなゲームになるか期待するファンは多いはずだ。

日本の映像番組を狙う海外バイヤー向けのサイト

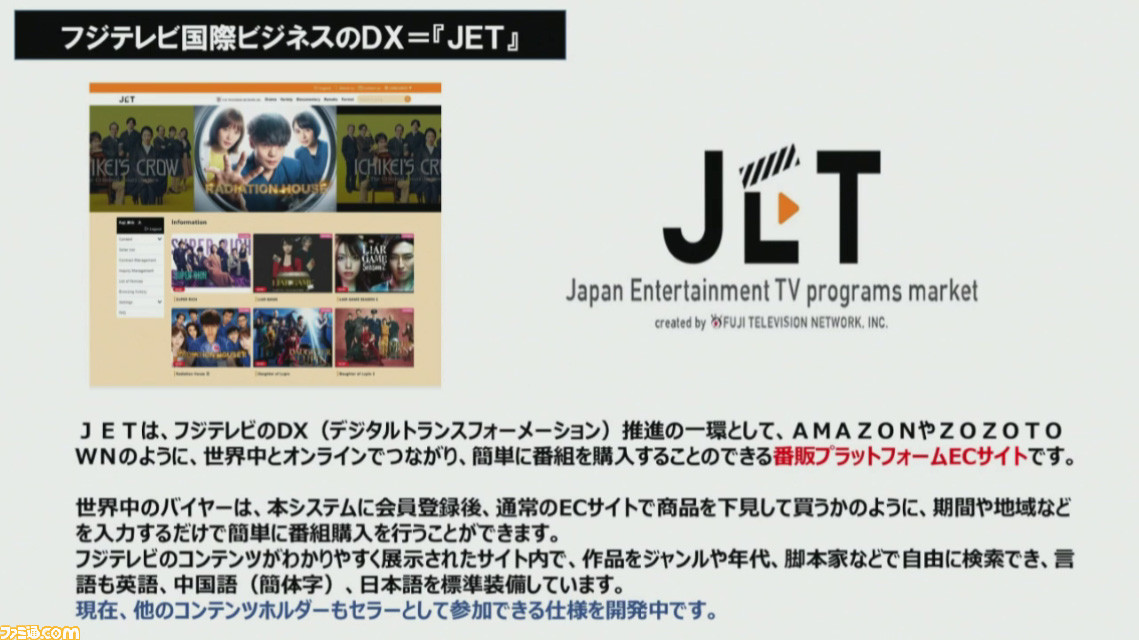

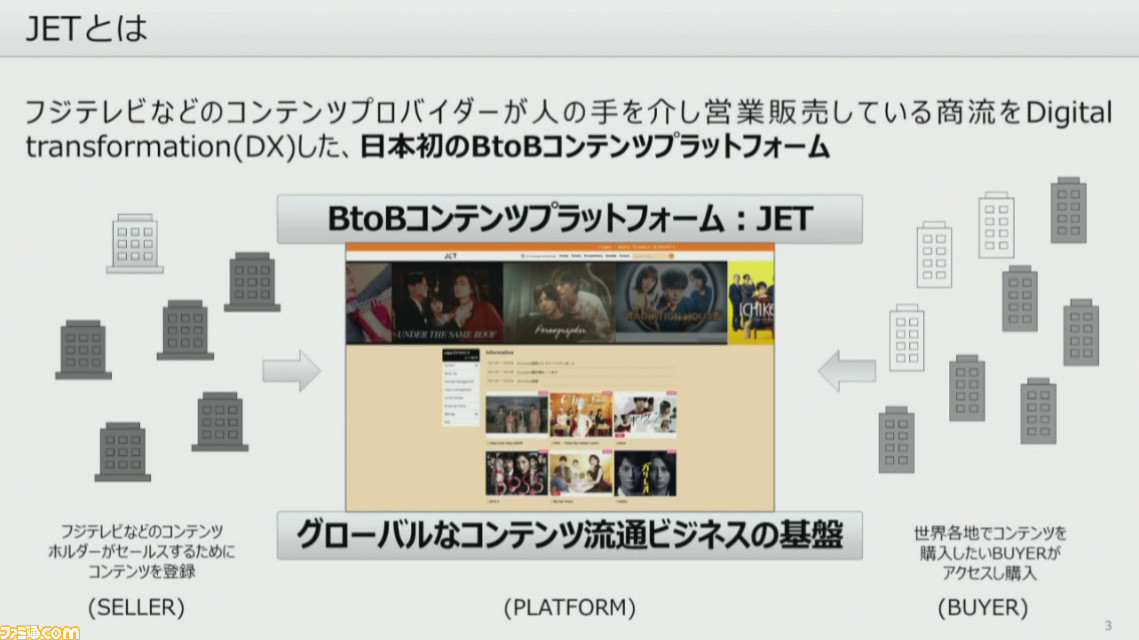

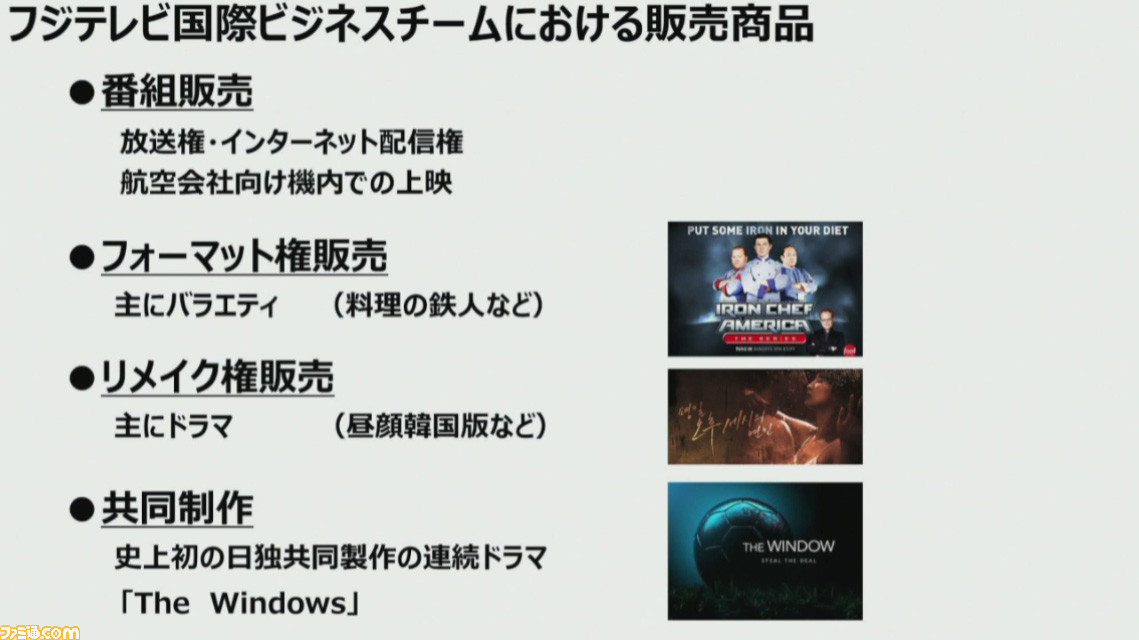

AMDシンポジウム2021の最後のセミナーは、フジテレビジョン 編成制作局コンテンツ事業部 局次長職ゼネラルプロデューサーの秋山大氏。秋山氏は日本初の海外向け番組販売サイト“JET(Japan Entertainment TV programs market)”を紹介した。

“JET”を端的に説明すると、日本のテレビ番組や映画、アニメなどの映像コンテンツを、海外の放送局に販売するビジネス用途のサイト。現在はフジテレビの番組だけだが、今後はコンテンツホルダー他社の作品も扱っていく予定だ。

JETの特徴はコンテンツの検索から交渉、入金、納品まで一括で行えるところ。秋山氏によると、テレビ番組の放送権やリメイク権、商品化権、ゲーム化権などの交渉はややこしく、いままでは工程が複雑だったそうだ。しかしJETを使用すれば、海外のバイヤーは契約交渉から素材納品までスムーズに行える。

我々にはあまりなじみはないサービスではあるが、今後“JET”の認知度が高まれば、いままで以上に日本の映像作品が海外で放送される機会が高まるだろう。また、日本の番組が海外のゲームメーカーによって開発されて逆輸入される……などといった楽しい未来があるかもしれない。

秋山氏は「従来の商習慣に基づく営業担当によるアナログなワークフローをデジタル化し、コストを削減する。コンテンツホルダーのみなさんと協力して広めたい」と締めくくった。

※写真は配信をキャプチャーしたものです。