ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、テキサス州オースティンのゲームスタジオBluepoint Gamesと買収合意したことを発表した。同社はPlayStation Studiosの16番目のスタジオとなる。

同スタジオは、PS4版『GRAVITY DAZE』や『アンチャーテッド コレクション』などのリマスター作品や、PS4版『ワンダと巨像』などのリメイク作を得意とすることで知られる。直近では、プレイステーション5のローンチタイトルとして『デモンズソウル』リメイクを開発。同作は2021年9月19日時点でセールス140万本を突破したという。

では、なぜBluepointが傘下に加わることになったのか、今後どのような展開を見せていくのか? 本誌では、PlayStation Studios側の統括責任者であるハーマン・ハルスト氏と、Bluepointの共同設立者であるマルコ・スラッシュ社長に話を聞いた。

ハーマン・ハルスト

SIE PlayStation Studios 統括責任者。

マルコ・スラッシュ

Bluepoint Games 共同設立者 兼 社長

「Bluepoint Games獲得は自然な流れだった」

――まずは、なぜBluepointを傘下に収めることになったのか教えてください。同社との関係はPS3の『ゴッド・オブ・ウォー コレクション』(※日本では2010年にカプコンから発売)以来となります。なぜいま決断したのか、どのように話が進んだんでしょうか。

ハーマン・ハルスト「なぜBluepointなのか」はとても簡単です。それはこのスタジオがプレイステーションのフランチャイズから素晴らしいコンテンツやゲームを生み出せることを見せてきたからです。

作り出してきた世界やキャラクター構築などのクオリティはワールドクラスなものです。それはタイトル全体としてのクオリティにも繋がっていて、批評的にも非常に高い賞賛を受けています。

私たちとしてはこのチームが何をできるか知っていましたし、緊密な近い関係を築いていたので、スタッフの皆さんもよく知っていました。

「なぜいまなのか」は、自然な進化でそうなったという感じですね。長年ずっと近くにいて、(プロポーズのように)「これはもう一緒になろう」と思う時期がやってきたという形です。

――Bluepoint側からの話も聞かせてください。

マルコ・スラッシュソニーとの関係のはじまりは15年前にさかのぼります。私たちの一番最初のプロジェクトは、プレイステーション3のローンチに出た『BLAST・FACTOR』でしたから。

なのでとても長く一緒に働いてきたわけです。SIEのさまざまな部署とも仕事してきました。サンタモニカスタジオ、ジャパンスタジオ、サンディエゴ……それら全部です。もうどちらかというと“再会”という感じですよ。いろんな所に友達がいたのが、いま全員同僚になったという(笑)。

そして一緒になることで、ようやく集中できるようになったという恩恵があります。それまでもSIEのタイトルを数多く手掛けてきたわけですが、(マルチプラットフォームな対応力など)独立企業としてやっている間はフレキシブルな部分を残しておかないといけませんから。

それがソニーのバックアップをフルに受けられるようになり、社内のリソースやPlayStation Studiosの一員であるがゆえのプラスαのものも利用できるようになったわけです。そういった支援のおかげで、無理やり会社を大きくして我々のスタジオ文化を薄めるようなことなく、もっと前進することができます。プレイステーションプラットフォームのためにもっと集中できます。

これまでの蓄積を武器にオリジナルコンテンツを開発予定

――ではPlayStation Studiosの中でBluepointはどういう役割を担っていくのでしょうか? 「もっとリメイクとかリマスターが来るかもな」と予測するのが自然だと思いますけど、可能性としては一応、オリジナルの超大作を作ったり、ほかのスタジオのヘルプにまわることだってできるわけです。

ハーマン・ハルストBluepointはリマスターのマスター(匠)ですから、その印象はわかります。将来的にこれからはそれをさせない、ということはないです。

しかし何よりもまず、マルコが率いるこのスタジオのチームがこれからオリジナルコンテンツを手掛けるということをお伝えしておきたいですね。それがどんなものになるかは、今後明かしていくことになるでしょう。

ですが、彼らはフレキシブルです。先程マルコが話したように、さまざまなチームと働いてきた経験があるので、私たちのチームがどうやっているか、どういう技術を持っているかを熟知していますし、さまざまなアートスタイルに対応してきました。これは彼らがPlayStation Studiosのためのオリジナルコンテンツを始めているという中で、一緒に働き始めるにあたってすごくいい形ですね。

――BluepointはPlayStation Studiosに何をもたらせますか?

マルコ・スラッシュ献身、ハードワーク、そしてクオリティですね。これまで私たちが関わってきたゲームは、まず自分たち自身がそれぞれのゲームのハードコアなファンだったので、そこに愛と魂を注ぎ込んでベストなものを目指してきました。

また自分たちの考え方として、自分たちの過去の成功にあぐらをかかないというマインドセットがあります。そのひとつ前のプロジェクトでうまく行ったから「あんな感じでもう一回やればいいじゃない」とかやりがちですよね。

でも私たちは新たな挑戦を引き受けるし、いつもよりよいもの、より大きなもの、より好かれるもの、よりハードウェアの限界を目指すものを目指します。ハードウェア側の人が来て「この本体であんなことができるなんて想像もつかなかったよ」とか「やろうとしてるそれはちょっと厳しいんじゃないかな」と言うような所です。私たちはそれでちょっと戻ってからそこにたどり着きます。

ハーマン・ハルストいま彼が3つ挙げましたが、もうひとつあるのを忘れてると思いますね。それは才能です。

彼らのチームは非常に才能に恵まれていますし、彼ら自身がまずゲーマーなので、ゲーマーのことがわかっています。なんでも遊びますし、クリエイターの意図をそこから理解してきました。そこを付け加えておきたいですね。

――ちなみにスタジオの規模的にはいまはどんな感じですか?

マルコ・スラッシュ現在は70名ほどで、『デモンズソウル』をやっていた時は85から90ぐらいでしたね。必要に応じて増減するので。

リマスターや移植からリメイクへ、そして完全オリジナルへ

――Bluepointの歴史を振り返ると、『BLAST・FACTOR』はオリジナルゲームで、そこからリマスターや移植などを手掛けるようになります。そして直近の2タイトルはリメイクです。これはステップアップ的な意図があったのでしょうか、それとも偶然なのでしょうか?

マルコ・スラッシュ偶然ではありません。そこには間違いなくスタジオを成長させるための計画がありました。

私たちは技術重視のスタジオとして始まって、初期のリマスターでは最低限必要なぶんのアート面のリソースを除くと、あとは技術で課題を解決してきました。

そして、そこからコンテンツをもっとより良くする形にシフトするよう試みてきました。ゲームが古いからそうするということもあったし、「このゲームはそうした方がいい」という結論に至ったからというケースもあります。そうしてソニー側で「確かにそれは正しいからそうしましょう」とリソースを投入することに同意してくれたわけです。

そういうわけでPS4版『ワンダと巨像』とPS5版『デモンズソウル』はリメイクという形になりました。内部的にはデモンズの場合はリイマジン(再創造・再構築)と捉えていたぐらいです。

これは私たちにとって自然な移行でした。チームを成長させ、もっとオリジナルなコンテンツをやれるようになりたいと思っていましたから。『デモンズソウル』の場合は、マップ環境やキャラクター、パーティクル(粒子)エフェクトなどは自分たちのチーム、自分たちのツールで作ったものです。

そういった過程を通じて、本当にオリジナルなものを手掛けるという新たなフェーズに進む準備ができました。2人のプログラマーで始めたところから、ゆっくり着実に成長を続けてここに至ることができましたね。

すべては独立した2人のプログラマーから始まった

――ところで、共同設立者のアンディ・オニールさん(※)とどのようにBluepointを始めたんですか?(※2019年没)

マルコ・スラッシュ私たちはレトロスタジオ出身で(※)、そろそろ独立すべきだということで2006年にBluepointを設立しました。(※Bluepointと同じくテキサス州オースティンにあるスタジオ。『メトロイドプライム』シリーズなどで知られる)

いま話したように最初はふたりだけで、しかもどっちもエンジニアだったんですよ。だから当然技術寄りの会社だったわけです。それと、私はドイツ出身で彼はイギリス出身で、どちらもアメリカ国外出身という共通点もありました。

私はドイツのデモシーン(※)でプログラミングを学んだクチです。ちなみにハーマンもデモをやってた人たちをたくさん雇っていましたよ。みんないまでは習得しにくいクールな技術テクを持っていましたね。

(※できるだけ少ないプログラムコードで映像や音楽のついたエンターテインメント表現を競うプログラミングシーン。ちなみにユーロ圏では後のゲーム開発者育成に繋がったようで、フィンランドのHousemarqueがPlayStation Studios傘下になった際のインタビューでもデモシーンの話が出ている)

話を戻すと、私たちは『ロボトロン2084』(※)の大ファンだったので、そういう自分たちのゲームを作りたかったんです。

それでアンディがGDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)に行ってソニーの人たちと会って、ゲームを見せて「これはいいかもね」という反応を得られたので、最初期のプレイステーション3の開発機を得られたというわけです。すごくうるさかったんで「ジェット機」って呼んでましたね。(※名ゲームデザイナーのユージン・ジャーヴィス氏が開発した全方向シューティングゲーム)

それが『BLAST・FACTOR』で、日本のプレイステーション3の発売に間に合わせることができました。それからいくらか試作をしていた所で幸運にもサンタモニカスタジオから連絡をもらって、それが「『ゴッド・オブ・ウォー コレクション』をやらないか」というものだったわけです。オリジナルのソースコードをもらってからQA(品証)を完成版が通るまで3ヶ月で仕上げましたね。

リマスターやリメイクで気をつけていたこと

――3ヶ月というのはすごいですね。ところでリマスターにしてもリメイクにしても、それぞれ独特な難しさがあると思います。たとえばオリジナルを尊重してそこからユニークになりすぎてはいけないけど、でもそれが価値があるものだと最もハードコアなファンを説得できなければいけない。どういったことを気をつけていましたか? 独自のルールやポリシーなどはありましたか?

マルコ・スラッシュまずは台無しにしないということです。先程話したように、私たち自身がハードコアなファンですし、私たちが関わったどのゲームもその発売時にプレイしていて、多くはその後も遊んでいたものです。

『デモンズソウル』なんかまさにそれでしたね。自分たちが関わることになるとは知るよしもなかったわけですが。ゲーマーの心を掴むゲームでした。私たちが関わったほかのゲームもそういう部分がありました。

なのでプロジェクトが始まったときにはチームでいろいろ議論したものです。どういう選択をすべきかとか。そこで才能のあるスタッフが揃っていることが効いてきます。平均の業界経験が15年とかあって、ほかのスタジオでオリジナルゲームを開発していたスタッフや、テクニカルディレクターをやっていたプログラマーとかがいるわけです。

そういったスタッフで集まって、評価を行っていく。議論が白熱したこともありました。「この部分を改良してプレイヤーが少しやりやすくしたほうがいいんじゃ」とか「いやそこはそのままにしよう」とか、カメラをどうするかとか。そういった議論を連日やって、ちゃんとしたもの、最終的にみんながハッピーになるものにするよう詰めていく。

なので合言葉は「しくじらない」ですね。それは私たちがプロジェクトを取りに行っていた理由でもあります。やりたいプロジェクトがあったら「よその誰かがしくじらないように、これ取りに行ってよ」という具合でした。

――ちなみにリマスターとリメイクではどちらが好きですか?

マルコ・スラッシュ一般論で言えば、まずリマスターの方が反応に対するプレッシャーが多少少ないので楽ということはありますね。そのゲームに忠実にやるものであって、新たにやることに怒られるということはあまりないですから。

それに対してリメイクはうまく行った時に得るものが大きい。元の作品に沿いつつ自分たちなりのひねりをつけることに挑戦できます。ただこれはうまく解釈していくスキルが必要だし、いくらかうまくいくこともあるし、そうでないこともある。全体的に勝てているといいなと思います。

今後に向けて

――『ワンダと巨像』ではPS2のゲームをPS4に、『デモンズソウル』ではPS3ゲームをPS5にリメイクしたわけで、それぞれの性能や技術的なギャップはご存知のことと思います。それを踏まえて、現世代で最も興奮している部分や、ゲームデザインのトレンドなどはなんですか?

マルコ・スラッシュそうですね、プレイステーション5は素晴らしいです。高速SSDによるローディングだけでも話が変わってきます。そこに3Dサウンドとか、あるいはシンプルにより高性能なグラフィック処理能力などもあるわけです。

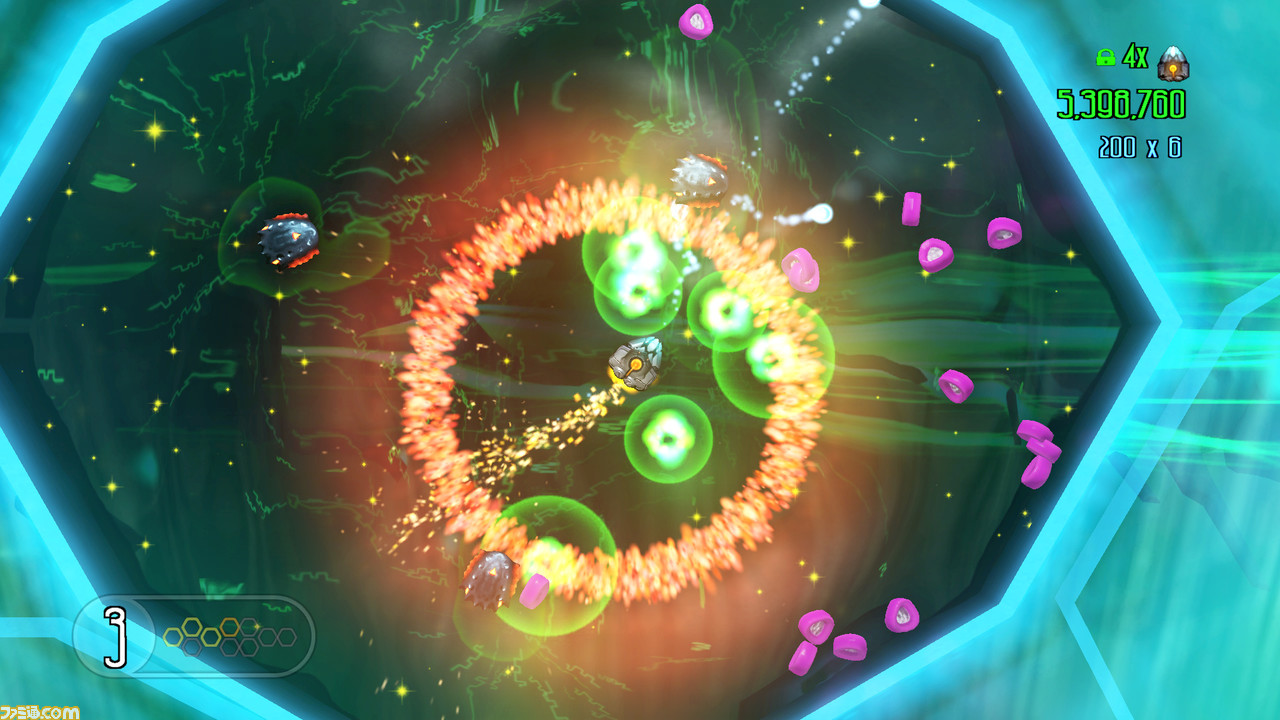

傲慢に聞こえないようにしたいですが、このチャットのあなたの背景(リメイク版『デモンズソウル』)がプレイステーション5のできることを示していると思います。

マルコ・スラッシュあとひとつ訂正しておくと、『ワンダと巨像』のリメイクは“プレイステーション3のHDリマスター版から”というのが正しいですね。というのは、HDリマスター版は私たちがやったものですから。

つまり、PS2からPS3のリマスターをやって、何年もしてからPS3からPS4へのリメイクをやったわけです。これは私たちが元の作品が好きという証明にもなるかと思います。一度やったプロジェクトなのに、もっと関わりたくてまた戻ってリメイクしたわけですからね(笑)。

――では最後にこういう機会なので日本のゲーマーに何かあれば。

ハーマン・ハルストファミ通読者の皆さんどうも、PlayStation Studiosのハーマン・ハルストです。プレイステーションのDNAにとって日本は不可欠な場所だということをお伝えしたいですね。

またPlayStation Studiosにとっても、世界の中で大事な場所です。ずっとそうでしたし、それはBluepointが手掛けてきたようなタイトルの中にも表れているかと思います。これからもそれは変わりません。

マルコ・スラッシュ私たちのゲームを遊んでくれてありがとうございます。ファンの皆さんが好きということもありますが、それだけでなく心より近いものがあります。

私たちが手掛けてきた作品の多くが日本から生まれた作品です。それらの作品に関わって、(リマスターやリメイクを通じて)それらにふさわしいクオリティを提供することができ、楽しんでいる反応を得られたのは私たちにとってとても大きなことでした。ファンの皆様ありがとうございます。