2020年9月2日~4日までの3日間、CEDEC公式サイトのオンライン上にて開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けのカンファレンスCEDEC 2020。本稿では、会期最終日となる9月4日に行われたセッション“『プリンセスコネクトRe:Dive』が目指した、アニメRPGとしてのゲーム演出制作事例 ~テレビアニメとゲーム演出、二つの制作手法を融合して生まれたカットインアニメーション~”の模様をお届けする。

本セッションでは、サイゲームスインタラクションデザイナーチームの工藤瑛子氏が登壇し、ソーシャルゲーム『プリンセスコネクトRe:Dive』(以下。『プリコネR』)で使われているカットインアニメーションの制作手法が紹介された。

『プリコネR』のバトルシーンは、キャラクターが必殺技“ユニオンバースト”を放つ際に、カットインアニメーションが挿入されるのが大きな特徴となっている。小さなSDキャラクターが入り乱れ戦闘を行うなかで挟まれるカットインアニメーションは、バトルにメリハリとインパクトを与えている。

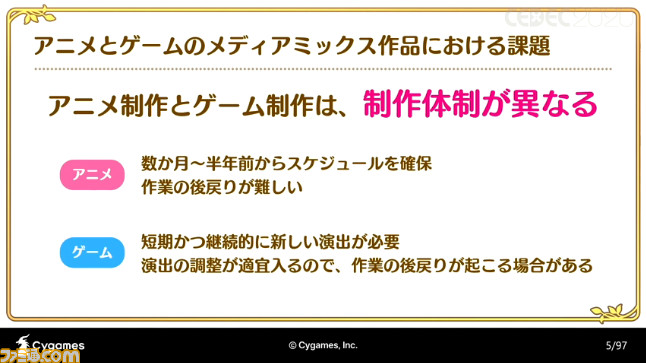

本作のように、アニメーション演出をゲームに入れ込むメディアミックス作品が増えているが、工藤氏によれば、アニメとゲームの制作体制の違いが大きな課題となっているという。アニメでは、数ヵ月前からスケージュールを確保し、決められた仕様通りに制作を行うのが基本となっている。しかしゲーム開発においては、運用サイクルが短く、短期かつ継続的に新しい演出が必要となり、ユーザーのプレイ状況に応じて、演出調整が適宜入るため、制作過程の後半において、仕様の見直しによる作業の後戻りが発生することもある。

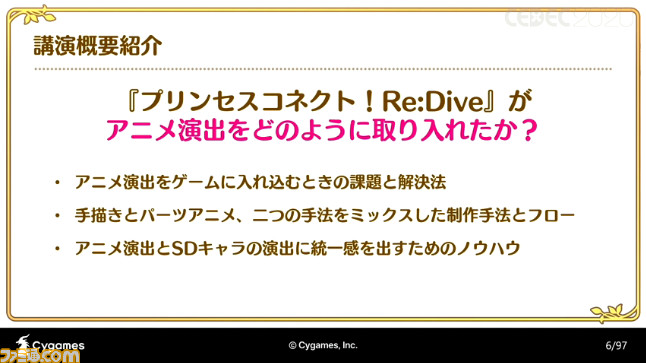

以上の課題を踏まえた上で工藤氏は、『プリコネR』にアニメ演出を取り入れるにあたっての、“アニメ演出をゲームに入れ込む際の課題と解決法”、“手書きとパーツアニメ、ふたつの手法をミックスした制作手法とフロー”、“アニメ演出とSDキャラの演出に統一感を出すためのノウハウ”の3点について解説が行われた。

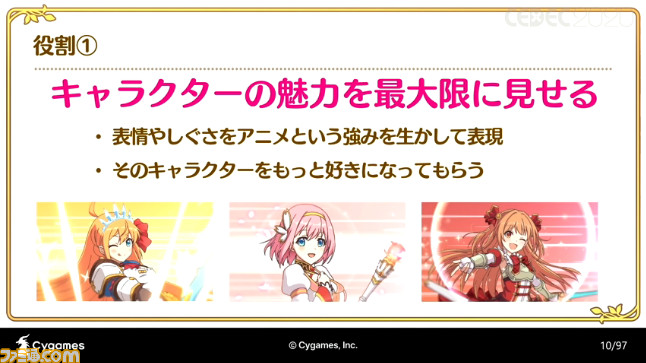

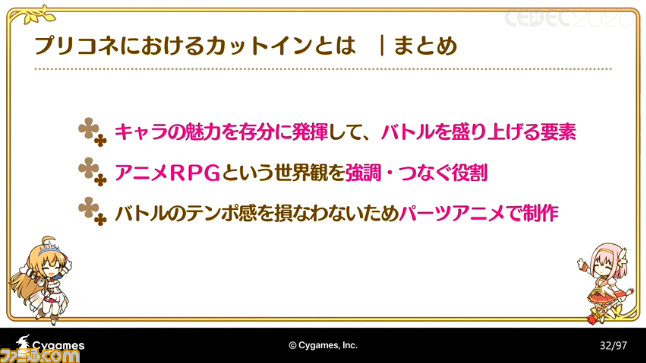

『プリコネR』のカットインアニメは、工藤氏いわく3つの役割を持っているのだそう。ひとつ目は、“キャラクターの魅力を最大限に見せる”こと。小さなSDキャラクターでは見えない表情や仕草を、画面いっぱいに映し出すということで、キャラクターと1対1の空間にいる感覚をユーザーに届け、そのキャラクターをより好きになってもらう役割を果たしているという。

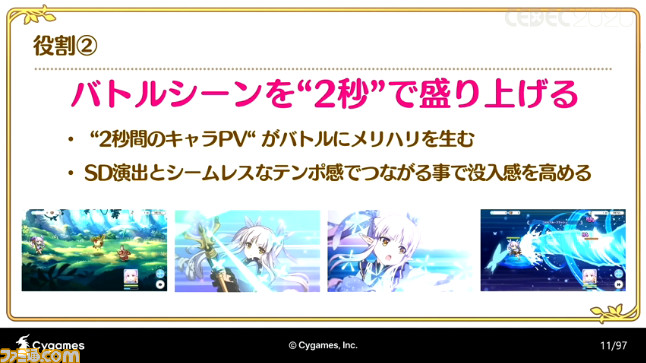

役割のふたつ目は、“バトルシーンを“2秒”で盛り上げること”。工藤氏によれば、カットインアニメは約2秒間の長さで制作されているそう。小さなSDキャラクターたちが戦闘を行うなかでテンポよく出現し、キャラクターならではの動きと演出でバトルを盛り上げる役割を持つのだそう。それゆえ、カットインアニメは“2秒間のキャラPVである”という意識のもと、制作が行われているそうだ。

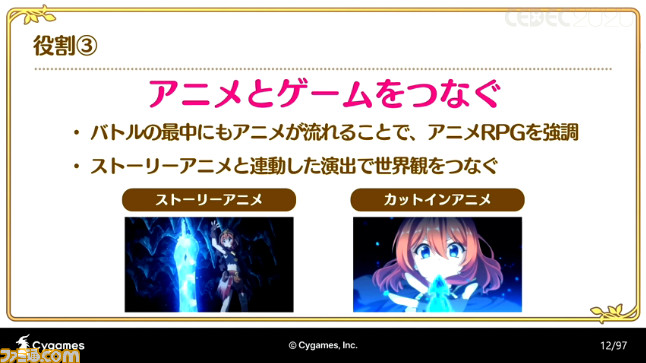

3つ目は、“アニメとゲームをつなぐ”という役割。バトルの最中にアニメが流れることで、『プリコネR』のコンセプトである“アニメRPG”を強調。さらに、ストーリーアニメと連動した演出は、ストーリーとシステム、アニメとゲームの世界をつなぐ役割を果たしているという。

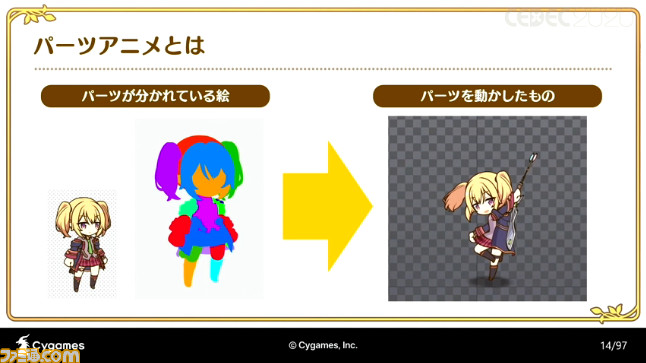

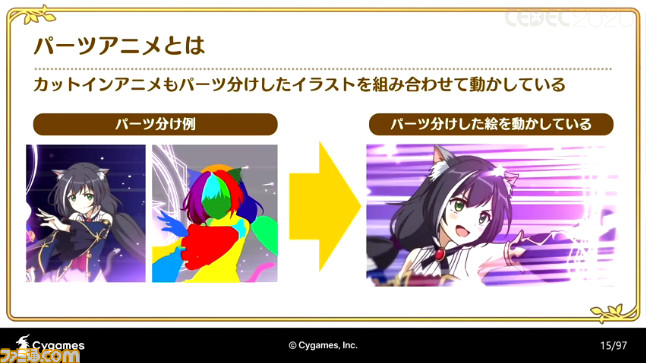

この3つの役割を果たすため、『プリコネR』のカットインアニメでは制作方法にも工夫が施されているが、そのなかでもっとも特徴的なことは、“パーツアニメ”で制作されていることなのだそう。“パーツアニメ”とは、部位ごとにパーツ分けされたイラストを用意し、それらをツールで動かすことで、手書きアニメのようなビジュアルを表現するという手法である。

工藤氏いわく、当初は手書きのカットインアニメを使用する予定だったが、試作したカットインアニメとゲームのSD演出を合わせたところ、テンポ感が合わないという課題が発生したという。ユーザーがストレスなく楽しめる、気持ちのいいバトルのテンポ感は『プリコネR』においてとても重要であるため、この課題によって制作は難航。

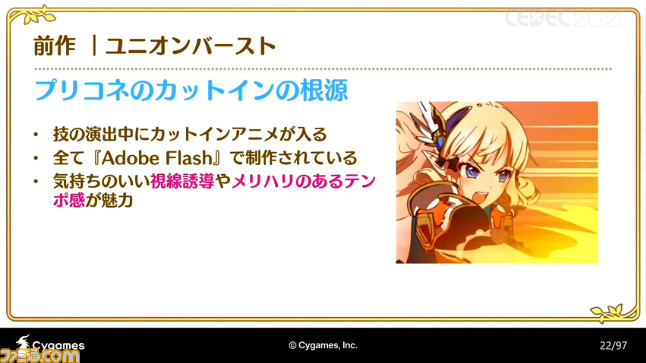

そこで着目したのが、前作『プリンセスコネクト!』の“ユニオンバースト”の演出。同作はAdobe Flashで制作されており、SDからカットインアニメまで“すべてパーツアニメ”で動いているため、バトルのテンポ感を崩さず、少ない作画枚数で済み、制作スピードとクオリティーの向上につながるというのメリットが存在していたという。

そこで、『プリコネR』のカットインアニメでも“パーツアニメ”を採用することで、SD演出とテンポ感がマッチして、ゲームの流れを阻害しない、気持ちの良い演出を作ることができたそうだ。

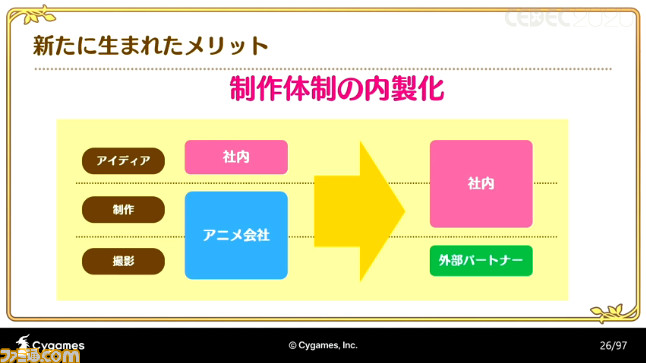

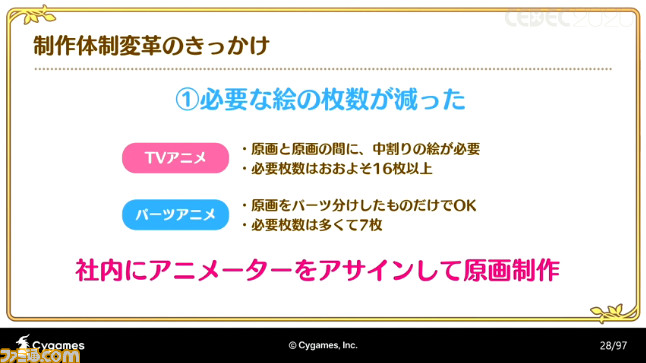

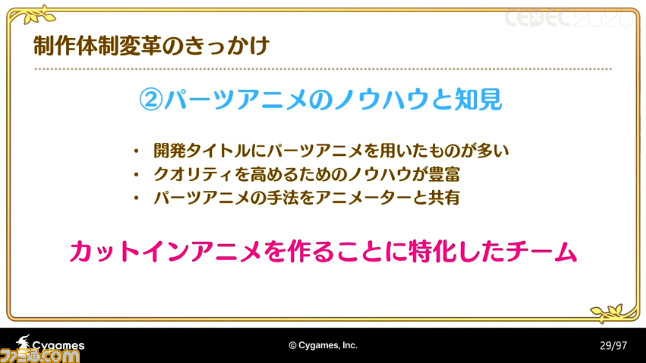

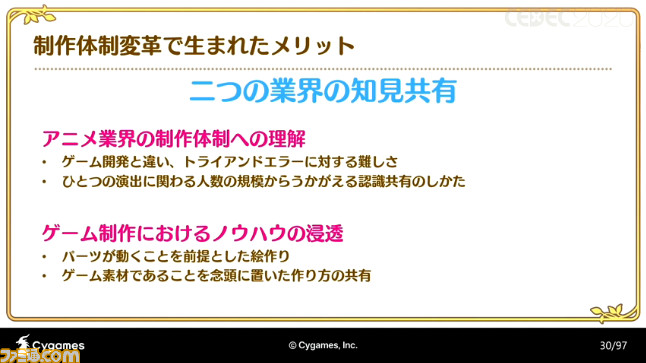

また工藤氏によれば、少ない作画枚数で済んだこと、社内に“パーツアニメ”のノウハウや知見が豊富であったことから、制作体制の内製化という、新しいメリットも生まれたのだそう。これにより、制作における方向性の共有や意思疎通しやすい環境となり、カットインアニメのブラッシュアップや後戻りのリカバリーが行いやすくなったそう。そうした制作体制の変化から、アニメの制作体制への理解が深まり、ゲーム制作における“パーツアニメ”ノウハウが浸透されるというメリットも得られたそうだ。

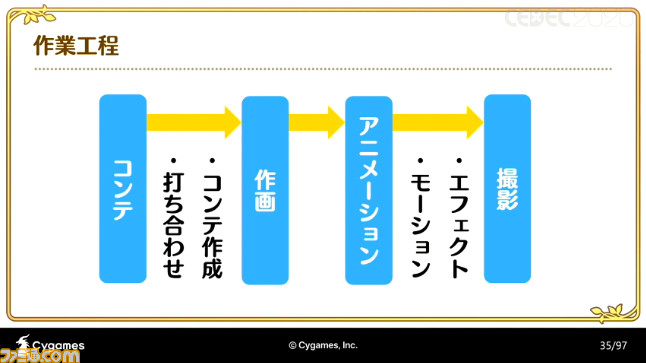

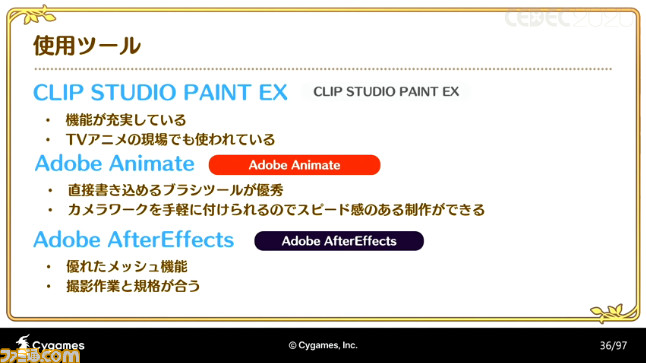

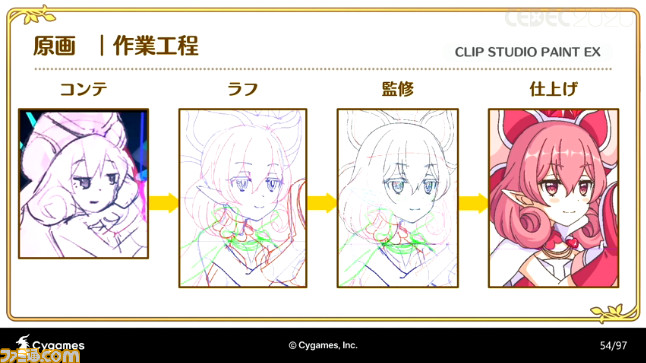

ここからは、カットインアニメの制作工程とノウハウについての解説へ。まずは、カットインアニメの制作工程と使用ツールが紹介。

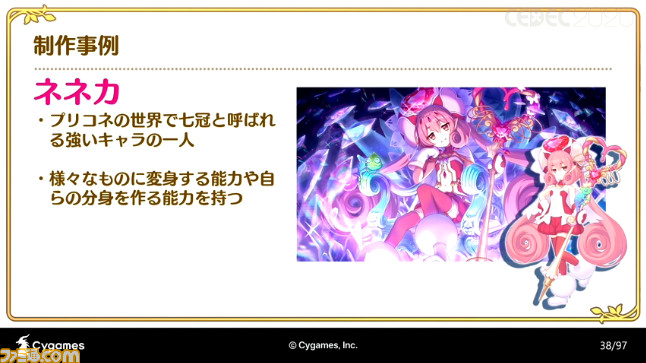

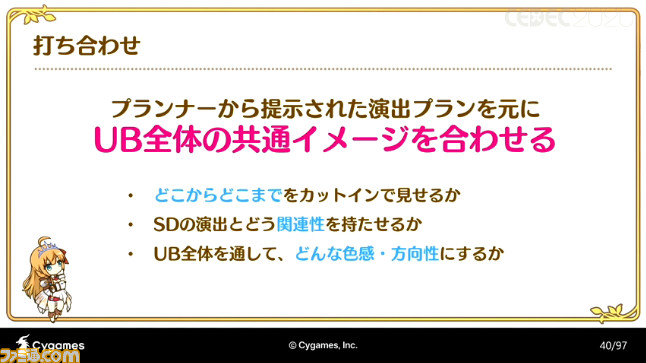

続いて、『プリコネR』のハーフアニバーサリーにて登場した“ネネカ”を例に、具体的な作業工程について解説された。コンテ作業は、プランナーから提示された演出プランをもとに、“どこからどこまでをカットインで見せるか”、“SD演出とどのように関連性を持たせるか”、““ユニオンバースト”全体を通して、どのような色感、方向性にするか”といった、“ユニオンバースト”全体の共通イメージが形成される。

“ネネカ”の場合、プランナーによる演出プランは“生成したホログラムが実態化し、自身のコピーとして戦う”というものであったため、カットインアニメではコピーを作成するところまでを演出として制作。そして演出プランより、デジタル的なモチーフと、自身のコピーを作成するという点を演出のマストとして捉え、そこに個性的な演出として、“ネネカ”のすがたが万華鏡のように展開されるという演出を盛り込んだ。おつぎにカットインアニメとSD演出を通しての全体的な色味を決め、イメージが固まったところで、コンテの制作へ。

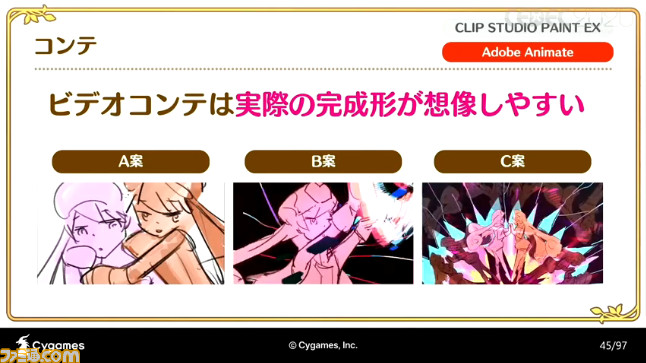

カットインアニメのコンテは、ビデオコンテ形式で作成されるが、実際の尺感や動きといった完成系が想像しやすく、演出の方向性がブレないというメリットがあるのだそう。

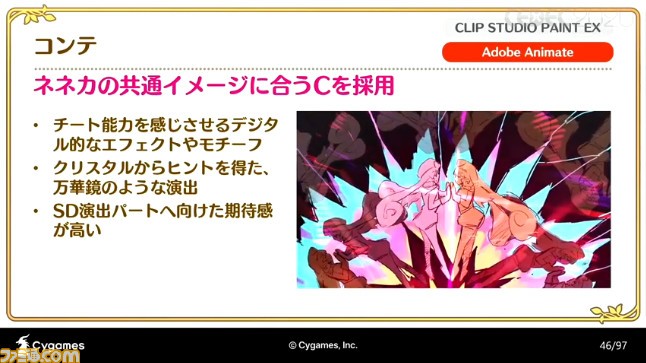

コンテの作成では、3つ以上出された案から、もっともキャラクター性の出ているものが選出され、制作に入る。“ネネカ”のコンテは非常に多くの案が出されたが、その中からA案、B案、C案の3つが紹介。最終的には、“チート能力を感じさせるデジタル的なテクスチャやエフェクトやモチーフ”、“クリスタルからヒントを得た、万華鏡のような演出”、“SD演出パートへ向けた期待感が高い”、という理由から、C案が選出された。

モチーフとなるものや演出のアイデアは、作業者から提案されたものをもとに、プランナーやディレクターからのフィードバックが反映され、形作られていくという。今回の万華鏡のような演出は、ディレクターから提案されたものを膨らませ、現在の形となったそうだ。

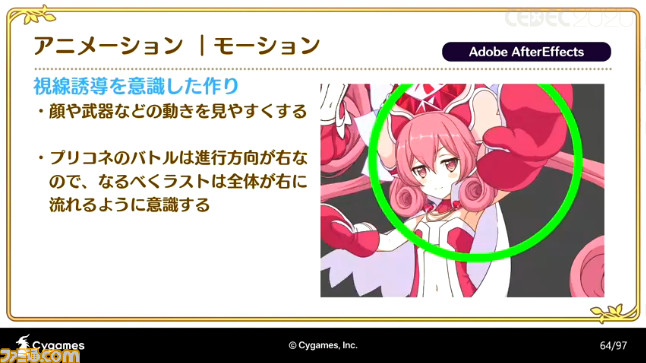

加えて、SD演出にも万華鏡のアイデアが取り入れられ、カットインアニメとSD演出の繋がりがスムーズになり、演出の一体感が増したのだそう。また、『プリコネR』のバトルは左から右へと進んでいくため、なるべくカットインアニメのラストカットは右に進むような流れになるように意識して制作されているそうだ。なかには、中央でポーズをとって終わるキャラクターもいるが、その場合はSDキャラクターのとポーズとラストカットを合わせることで、違和感を最小限にするという工夫もされているという。

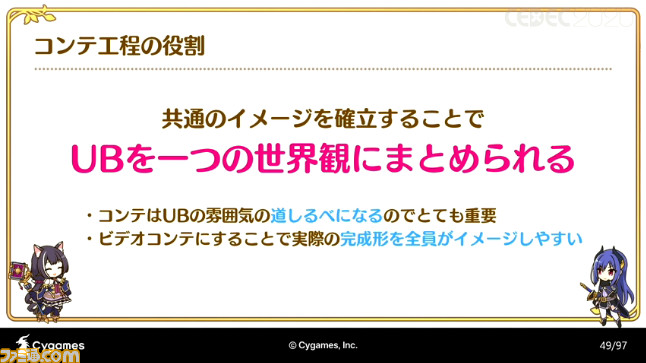

工藤氏はここで、コンテ工程の役割を、共通イメージを全員で確立することで、“ユニオンバースト”の演出をひとつの世界観にまとめる”役割があるとし、演出に関わる全員が最後まで完成形をイメージできる、というメリットがあると説明した。

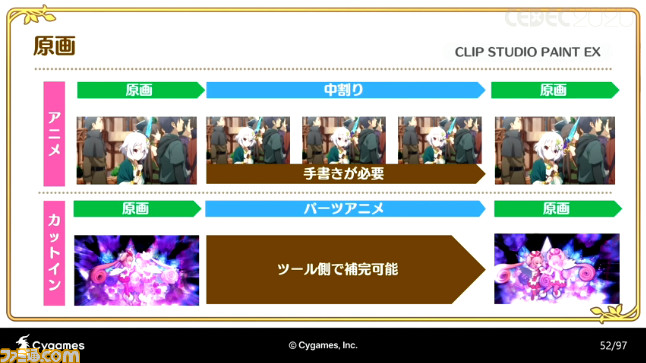

続いての工程は原画の制作となるが、ここではカットインアニメの魅力のキモとなるキャラクターの作画が行われる。前述のとおり、カットインアニメは“パーツアニメ”の手法で制作され、原画と原画のあいだはツールの動きで補完されるため、使用される原画の枚数はおよそ4~7枚となる。テレビアニメだと、約2秒間のシーンでは16枚ほど必要となるため、“パーツアニメ”で制作したほうが原画枚数の節約にもなる。そうすることで、細部へのこだわりとスピードの両立が実現できるメリットがあるという。

原画作業はひとりで仕上げまで担当することもあれば、仕上げのみほかの人が行うこともあるため、スタッフが柔軟に動ける環境を作ることで、ソーシャルゲーム開発のスピード感を損ねることなく、毎月新しいキャラクターをリリースできているそうだ。

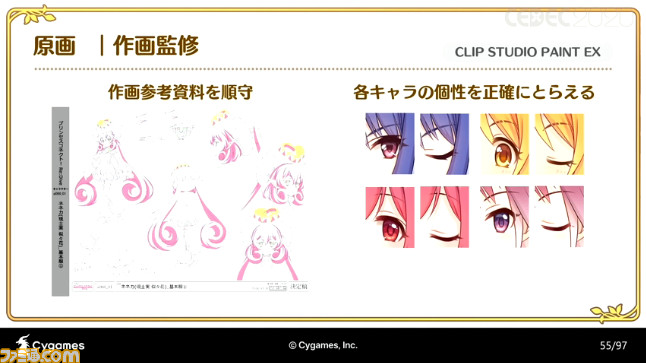

作画監修においては、テレビアニメ制作のノウハウを活用しながら、徹底しておこなわれているそう。キャラクターの魅力を損ねないために、“キャラクターにあった表情をしているか”、“デザインに間違いはないか”といったことは、『プリコネR』のストーリーアニメの設定資料を参考に監修しているそうだ。また、『プリコネR』のキャラクターの目はひとりひとり違う形をしているため、数ミリの瞼の線の太さやハイライトの入りかた、髪の毛束のボリュームまでこだわり、細心の注意を払っているという。

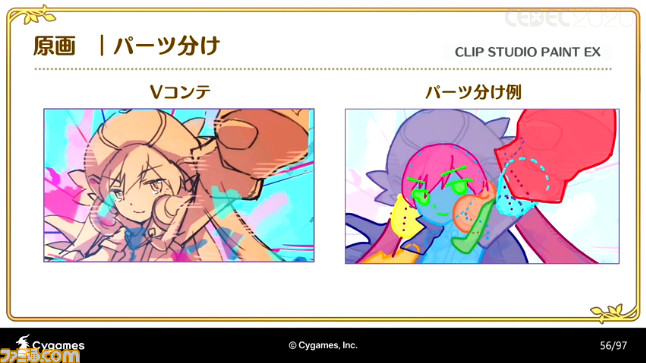

その後は、後の工程で重要となるパーツ分けの作業に入る。パーツ分けはビデオコンテを参考に、原画を約10~20のパーツに分け、動かしたときに腕に隠れていた胴体部分が描かれていない、といった後戻りを防ぐためのチェックを行う。そうすることで、スムーズな作業進行にも繋がる。

以上の原画工程において“パーツアニメ”がもたらした効果は、原画枚数を節約することで、クオリティーを保ったまま量産する、ことだそうだ。

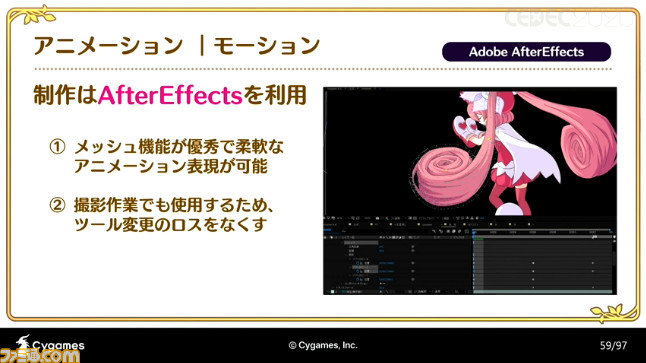

続くアニメーション作業の工程では、エフェクトや背景作成の作業も同時に行う。カットインアニメのモーション付けはAdobe After Effectsを使用しているが、これには“メッシュ機能が優秀で、柔軟なアニメーション表現が可能”、“撮影の工程でも使用するため、相性が良い”という理由があるのだそう。

工程としては、まず完成した原画のパーツを駆使してモーション付けをおこなう。手順としては、原画を取り込んだ後、アップや引き、左右移動などの全体のカメラワークを付け、さらに“パーツアニメ”を追加していく。

モーション作業中にとくに注意が必要な箇所は、視線誘導。カットインアニメは、約2秒間しかないため、動きが速すぎると、何をしているかわからなくなってしまうため、顔や武器など、目立つものの動きは見失うことがないように動きの幅を小さくしたり、動きの流れをわかりやすくするためにエフェクトを追従させる、といった工夫が必要となってくる。

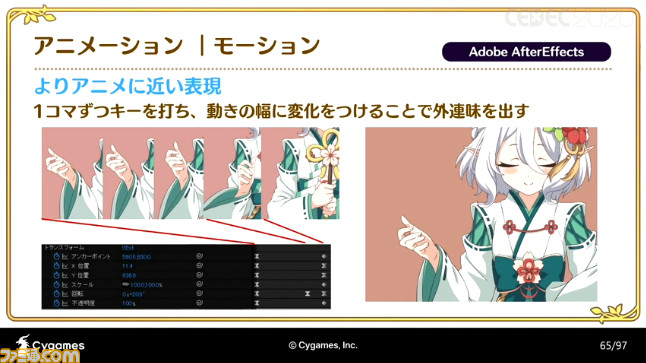

加えて、機械的にパーツが動いているという印象を軽減するため、動きの幅に変化をつけることで、よりアニメらしい表現を実現させているそうだ。

モーション作業後は、エフェクト制作へ。“ネネカ”の場合は、“デジタルなテクスチャ”と“万華鏡”というモチーフがコンテの際に挙げられたため、テクスチャやモチーフの素材をAdobe After Effectsで制作する。キャラクターイラストにクリスタルの破片が散りばめられていることをヒントに、背景がひび割れていくという背景演出にしたり、ホログラムのような演出から、コピーを生成するなど、キャラクターの特性から考えたエフェクト作りも行われている。

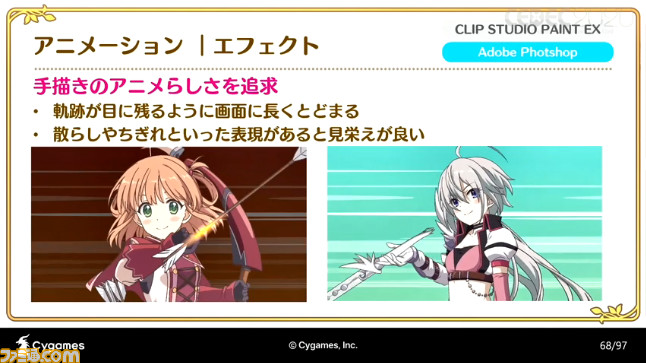

また『プリコネR』のカットインアニメでは、手書きのエフェクトも多く使用されているが、これは手書きのアニメらしさを追求するためで、3Dライクなパーティクル表現はエッセンスとして取り入れているという。とくに武器のエフェクトは、目に長く留まるように粘りのある作画で視認性を上げたり、エフェクトが消える瞬間は透明に消えていくのではなく、細かく散らしたり、千切れて細くなっていくといった表現を用いることで、見栄えよくしているそうだ。

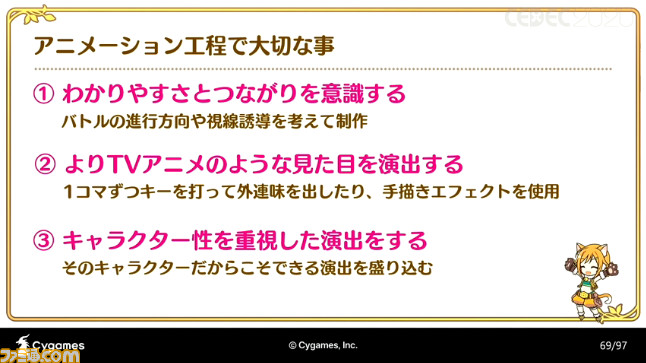

以上のアニメーション作業の工程において、五十嵐氏は大切なこととして、“バトルの進行方向や視線誘導を考えてモーションのわかりやすさとSDとの繋がりを意識すること”、“パーツアニメのシステム的な動きや3Dエフェクトではなく、手書きのアニメらしいエフェクトを使用し、テレビアニメのような見た目を演出すること”、“キャラクターだからこそできる演出やエフェクトを盛り込み、キャラクター性を重視すること”の3点を挙げた。

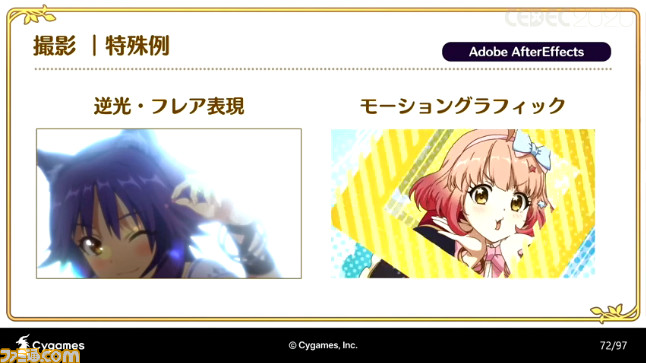

最後の工程となるのが撮影。撮影の工程では色味や画面全体のエフェクトの調整、キャラクターの線画のブラッシュアップがおこなわれる。これにより、テレビアニメと同じような映像感が増す。また、特殊な撮影をおこなうこともあるという。たとえば、海のロケーションでは、太陽を背にするシーンにおいて、逆光表現とレンズフレアを撮影でプラスし、リアルな表現を演出している。ほかにも、キャラクターの動きに合わせて、丸や三角などの図形がアニメーションする、モーショングラフィックと呼ばれる表現も挿入するなど、あらゆる工夫がなされている。

セッションでは、カットイン表現における新たな試みについても紹介された。『プリコネR』では、“プリンセスフォーム”と呼ばれるバージョンのキャラクターの“ユニオンバースト”時に、特別なカットインアニメが挿入される。“プリンセスフォーム”の演出を導入するにあたって、“従来のカットインよりも豪華に! よりアニメらしく!”というコンセプトが定められたという。それゆえ、従来のカットインアニメを見直すため、システム面から大きな変更をおこなうことにしたのだという。

まず、従来のカットインアニメとの差別化として提案されたのは、SD演出とカットインアニメの境界をなくすこと。従来のシステムでは、“ユニオンバースト”を発動すると、カットインアニメの後にSD演出が流れるという、はっきりと演出が分かれた構図となっていた。そこで、“プリンセスフォーム”のカットインアニメでは、SDのアニメーションとカットインアニメがシームレスに切り替わり、自然な繋がりにすることで、従来のものよりさらに没入感のある演出となったそうだ。

しかし、SD演出とカットインアニメを融合した表現を実現するためには、システム面における課題もあったそう。通常の“ユニオンバースト”では、SD演出とカットインアニメは描画方法が分かれており、このまま両者がつぎつぎと切り替わると、ゲームの進行に負荷がかかってしまうという懸念が発生。そこで、演出をすべて1本の動画にまとめることで、これまでの演出であった制限がなくなったのだとか。

また演出面において、従来のものよりも豪華さを出すために、背景も含めて大きく動かすことで、“プリンセスフォーム”の“ユニオンバースト”がよりスケール感の大きいものに表現。さらに、カメラワークにおいても、空間を縦横無尽に使った演出で、いままでにないアクション性を表現しているという。

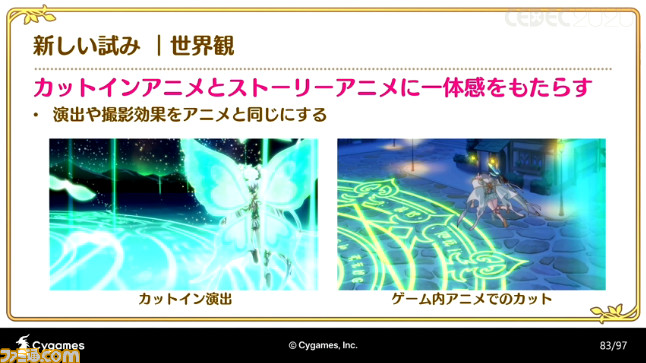

ほかにも、ストーリーアニメとカットインアニメに一体感をもたらすために、演出や撮影効果をストーリーアニメと連動した演出にすることで、互いがより強い結び付きとなり、ゲームがストーリーアニメの再現に、ストーリーアニメがゲームの再現となるように思える環境を作り出したという。

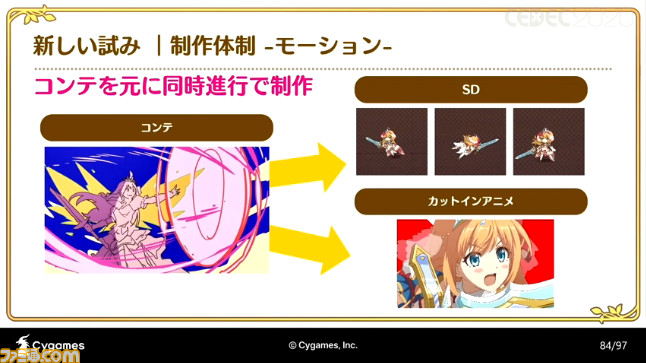

これらの新たな試みは、社内の制作体制にも影響したという。これまでは、SD演出とカットインアニメのコンテは別々に制作していたが、“プリンセスフォーム”では同じコンテの中にふたつのモーション演出が入っているので、ふたつの制作がほぼ同時に進行することとなったのだ。

これまでととくに違うところは、SDのモーションとカットインアニメのモーションを、Adobe After Effectsで繋ぎ、ふたつの演出が違和感なく繋がるように、そこに手書きエフェクトを加え、編集しているという点だそう。

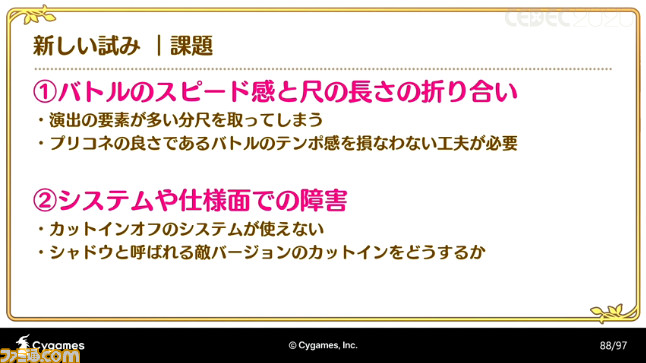

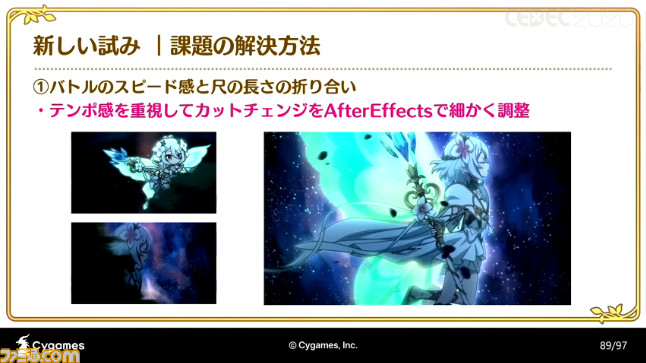

ただ、このような新しい試みを実現に際しても課題があったそう。ひとつは、“バトルのスピード感と尺の長さの折り合い”、もうひとつは、システムや仕様面での障害”だ。

ひとつ目の課題については、テンポ感を重視してカットチェンジをAdobe After Effectsで細かく調整する、という手法で解決を試みた。例として、“プリンセスコッコロ”の場合、SDとカットインアニメの繋ぎに、木が横切るようなシーンを挿入することで、テンポ感を損なうことなく、自然なカットチェンジになるように工夫したそうだ。

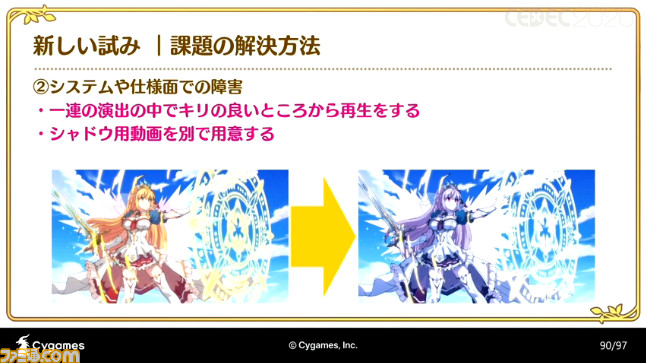

ふたつ目の課題の大きな問題となったのは、カットインオフのシステムが使えない、シャドウと呼ばれる敵バージョンのカットインをどうするか、という点だ。これらに対してはそれぞれ、一連の演出の中でキリのよい、盛り上がる箇所の直前から再生することで対応し、シャドウ用の動画を別で用意することで、課題を解決したとのことだ。

その後工藤氏は、本セッションのまとめとして、カットインアニメの3つの役割について触れつつ、最後に“『プリコネR』のカットインアニメの目標は、キャラクターの魅力をユーザーに届けること”と述べられたところで、セッションは終了となった。

※画像はオンラインの講演をキャプチャーしたものです。