“ファミキャリ!会社探訪”第82回はアプリボット!

ファミ通ドットコム内にある、ゲーム業界専門の求人サイト“ファミキャリ!”。その“ファミキャリ!”が、ゲーム業界の最前線で活躍している、各ゲームメーカーの経営陣やクリエイターの方々からお話をうかがうこのコーナー。今回は、アプリボットを訪問した。

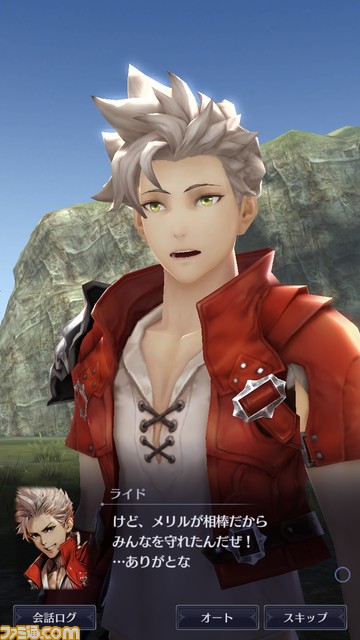

サイバーエージェントの連結子会社として、2010年に設立されたアプリボット。グローバル市場を念頭に、“世界を震撼させるようなサービスをつくる”ことをビジョンとして掲げている。今回は、2019年10月に配信されたスマートフォン向け王道RPG『ブレイドエクスロード』の開発に携わった、竹田彰吾氏、坂下拓也氏、坂本一史氏に話を聞いた。

竹田 彰吾(たけだ しょうご)

アプリボット

取締役 CCO

坂下 拓也(さかした たくや)

アプリボット

企画・開発Div

プロデューサー

坂本 一史(さかもと かずふみ)

アプリボット

3DCGアーティスト

王道RPG『ブレイドエクスロード』開発・運用のキーマンを直撃

――まずは皆さんの経歴から簡単に教えてください。

竹田僕がアプリボットに入ったのは2010年の9月になります。アプリボットの創業が2010年7月ですから、ほぼ創業から在籍しています。サイバーエージェント入社当初、スマートフォンでゲームを作りたいと考えていたのですが、当時サイバーエージェントの同期だった卜部(※卜部宏樹氏。元アプリボット 代表取締役社長/現コイニー 代表取締役社長)というものが、いまアプリボットの代表をやっている浮田(※浮田光樹氏)と会社を立ち上げるという話があり、そのタイミングで声をかけてもらいました。

――そこに竹田さんも加わった?

竹田そうですね。当時はまだ入社1年目だったのですが、サイバーエージェントからすぐに異動が決まり、アプリボット立ち上げに参画することになりました。そこからはずっと、スマートフォンゲームの黎明期だった時代から、ゲームを作るためにさまざまなチャレンジを続けてきました。

――坂下さんはどのような経緯で?

坂下2013年にサイバーエージェントに入社して、最初はグループの別のゲーム会社にいたのですが、2015年6月にアプリボットに異動してきました。当時、新規のゲームを立ち上げることになって、それをアプリボットで作ろうという話の流れのなかでの異動でした。それ以降はアプリボットでゲームの立ち上げや運用を行ってきて、いまは『ブレイドエクスロード』のプロデューサーを務めています。小さいころからゲームが好きで、大学生のころはオンラインゲームをメインにプレイしていて、ランキングで1位を取るぐらいやり込んでプレイしていました。

――オンラインゲームで1位はすごいですね。ゲーム好きが高じてゲーム業界に入ることを決められたのですか?

坂下就職活動が始まり、ゲームを仕事にするかどうかを迷っていたとき、2012年のことですが任天堂の宮本茂さんがスペイン皇太子賞を受賞されたんですよ(※アウストゥリア皇太子賞コミュニケーションおよびヒューマニズム部門)。そのとき宮本さんは、”バーチャルな空間で、思想・民族・国家を越えて、人と人が仲よくできる場を作った”ということが評価されていて、そのことが僕の心にすごく刺さったんです。僕自身、オンラインゲームをずっと遊んできたので、自分もそういうことをやりたいと思ったのが、ゲーム業界を目指したきっかけですね。

――宮本さんの受賞が背中を押してくれたんですね。坂本さんはいかがでしょうか?

坂本私は中途採用でサイバーエージェントグループに入ったのですが、もともとはコンシューマー系の会社に14年間勤めていました。前職ではもちろんコンシューマーゲームに携わることが多かったのですが、アーケードや映像系なども含めていろいろな形で携わってきたなかで、盛り上がってきているスマートフォンのゲームにも興味が出てきたんです。

――コンシューマーとはまた違ったゲーム作りを経験してみよう、と。

坂本スマートフォンゲームの運用は、なかなかコンシューマーの開発会社では経験できない部分で、そこに興味がありました。ですので、4年前に転職という形でサイバーエージェントグループに入りました。

――皆さんは2019年10月に配信された『ブレイドエクスロード』の開発メンバーとのことですが、具体的にどのような業務を担当されているのかを教えてください。

竹田いまは組織まわりのサポートが中心で責任者を引き継いでいますが、開発の初期からリリースまでは、2Dや3D、サウンドやシナリオなど、すべてのクリエイティブの責任者をしていました。

坂下担当する作業は多岐にわたるのですが、おもに運用の基本的なスケジューリングを決めています。ユーザーさんに対して、どういったものをどのタイミングで、どんな内容で提供するか、というのを決めるのがいちばん大きな仕事ですね。そこを決めたうえで、各メンバーと密にやり取りをしながら進めていくのも仕事としては大きいです。

坂本私は実際に自分でデータを作ることもあるのですが、アートディレクターと協力して、作品の3D部分のクオリティーを担保するのがおもな仕事ですね。

――『ブレイドエクスロード』は配信からもうすぐ3ヵ月となりますが、立ち上げ当時からの製作過程についてお話を聞かせてください。

竹田坂下と坂本には、リリースが近づいてきたタイミングで参加してもらったので、初期の立ち上げに関わっていたのはこの場だと僕だけになります。当初から王道のファンタジーでユーザーのみなさんに感動していただける作品を作りたいと思っていたので、“ど真ん中の王道をやり切ろう”といったキーワードが共有されていました。

――王道をただ作るのではなく、やり切る。

竹田総監督の早貸氏(※早貸久敏氏。現アイディス 代表取締役社長)らと、初期から密にコミュニケーションを取りながら、ゲームのコンセプトなどを固めていました。開発期間は紆余曲折を経て、当初の想定よりは少し長くなりましたね。

――ユーザーに向けてお披露目されたのは2018年の東京ゲームショウでした。当時の反響や手応えはいかがでしたか?

竹田2018年の東京ゲームショウでは、ゲームのプレイスタイルやスキームを体感していただく前に、まずはグラフィックや世界観などのクリエイティブで話題をつくろうと考えていました。そういう意味では、最初にクリエイティブ面が評判になったのはよかったと思いました。その後もムービーやクローズドβテストで出したシナリオや演出、キャラクター、とくにこだわったキャラクターのグラフィックなどでも、一定の評価をいただけたと思うので、そこは安心しました。

――『ブレイドエクスロード』の魅力をアピールするとしたら、どのような部分でしょうか?

坂下スマートフォンのゲームは、時間のない社会人の方もプレイされると思うのですが、そういった時間のない方々でも、やり応えがきちんと担保されていて、王道RPGを楽しめるところですね。自動周回という機能が搭載されていますので、ユニットが勝手にクエストを周回してくれて、レベルが上がったり、素材を集めたりできるんです。

――仕事中は自動周回にまかせておいて、レベル上げや素材回収が済んだところからプレイできるわけですね。

坂下そうです。仕事が終わったときにレベルなどが上がっていて、時間があるタイミングでやり応えのあるコンテンツをプレイする……という流れでプレイできるので、時間がない人でもちゃんとRPGを遊べるのが本作の魅力だと思います。

――遊び応えのある作品をプレイしたいけど時間がない、という人にはもってこいですね。坂本さんはどんな部分が本作の魅力だと思いますか?

坂本私はクリエイティブ側の人間なので、やはりクリエイティブが魅力とひと言で言いたいところではあるのですが、そこ以外で挙げると、キャラクター追加の部分ですね。ソーシャルゲームですのでキャラクターが順次追加されていくのですが、単純にキャラクターが増えるだけでなく、そこにちゃんとそのキャラクターのストーリーがあるんですよ。

しかもそのストーリーも、ただテキストで書かれているだけではなく、3Dでの掛け合いのシーンがあるので、よりキャラクターのことを好きになってもらえるようになっています。キャラクターに愛を持てる作りになっていることはぜひ知っていただきたいですね。

――3Dでの掛け合いまで用意されているのはいいですね。竹田さんはいかがですか?

竹田坂下の言ったことと重複するのですが、王道の作品をしっかり作りきることは、それ自体がたいへんなことだと思っています。チームががんばってくれたおかげで、グラフィックやストーリーだけでなく細部に至るまで総合力から見ても作りこまれたプロダクトになっていますし、ユーザーのみなさんにも安心してプレイできると言っていただけるような王道ファンタジーRPGに仕上げられたと思っています。

――“王道”という言葉にふさわしい作品になっているわけですね。

竹田ゲーム体験としても楽しんでいただいている方が多いので、王道性、グラフィック性、ゲーム性、それらが三位一体となって、完成度の高い作品になっていると思います。

バトルや世界観、あるいはキャラクターなど、どの部分もしっかり作り込んでいるので、どこかでは魅力に感じていただけるところがあると思っています。ストーリーはスキップするけどバトルは楽しいとか、このキャラクターは嫌いだけどこのキャラクターは好きみたいに、いろいろなゲームの楽しみかたができると思います。

――開発当初に思い描いていたイメージと、リリースしたタイトルと比べてみたときの差はありますか?

竹田基礎的なコンセプトには、大きな差はありません。ただ、開発中にチームの技術と会社が成長したぶん、グラフィック面も演出面も当初思い描いていたよりもクオリティー高くリリースできていると思います。

柔軟性や密なコミュニケーションが成長を後押し

――プロダクトを支えるアプリボットの開発環境はどのようになっているのでしょうか?

竹田組織としては、3Dゲームの開発を始めてから年数や本数を十分なほどに経験しているとは言えないため、今後も改善していくべきところはあると思っています。ただ坂本らが中心となってワークフローを整えたり、技術面でもツールを導入して効率化したりしてくれているように、会社として現場主導で開発環境を変えていけるような裁量を渡しています。

――坂本さんから見て、アプリボットの環境はいかがでしょうか?

坂本これまで自分の経験上、常識かなと思っていたことがたまに欠けていることもありますが、それも柔軟に変えていける体制があるので、あまり問題だとは思っていないです。

竹田組織的な柔軟性は大きいかもしれないですね。全体的に若いメンバーが多いので、「〇〇はこうあるべきだ」という思考で組織の動きが止まってしまうこともありません。柔軟で、吸収力もあるメンバーが集まっているので、アートだけでなく、組織力も強みの軸になっていると思います。これはサイバーエージェントグループ全体の強みとも言えますね。

――組織として柔軟性があるというのは大きいですね。

竹田課題にきちんと向き合って、自分たちの失敗を認めたうえでどうするか、という立ち上がりも対応も早いので、組織レベルでもプロダクトレベルでも、運用力は高いと思います。コンシューマーの開発を経験されてきた方も、坂本のようにモバイルのスピード感やユーザーと直接コミュニケーションが取れる部分に未来を感じている方が多いと思うので、そういった方々にも魅力になる部分だと思います。

環境はまだまだ整えている段階ですが、決裁フローが多く、思っている環境を作れないということはありません。手を挙げたら、どんどん権限を渡して会社を変えていく、というのが弊社の強みです。

――坂下さんとしては、会社としての強み、魅力は何だと思われますか?

坂下“自分のプロダクトに閉じない”ことが強みだと思います。たとえば、ひとつのプロダクトで起きた失敗が必ず横軸で共有されていて、会社として二の轍を踏まないような仕組みができています。もちろん、すべての失敗を防げるわけではないのですが、共有の軸が企画やエンジニア、クリエイティブなどセクションごとにできているので、そこは強みだと言えます。

アプリボットだけでなく、(サイバーエージェントの)ゲーム事業部全体を通しても共有されているので、ひとつのプロダクトの経験がさまざまなプロダクトに活きてくるんです。これは個人の成長と会社としての成長、どちらの面でも強みです。

――アプリボットさんは2020年7月で10周年を迎えますが、会社としてどのように変化してきましたか?

竹田創業時は、“スマートフォン“という市場がこれからくるだろうなという黎明期だったんですよね。そこにいち早く乗り出せたのはよかったと思っています。アプリボットは、大手クライアントのアプリ制作や広告メディアアプリの開発からスタートし、その後、スマートフォン市場が伸び始めたタイミングでゲームに一気に体重をのせることを決め、現在に至ります。いまも複数の新規開発に取り組んでいますが、その中にはゲームを運用するなかで得た知見を活かした事業もあり、領域にはとらわれすぎず自分たちの強みを活かせる市場でやっていこうと考えています。

ただ、当時想像できていなかったのは、やっぱり技術的な進化の速さですね。ここ数年は本当にすさまじいと感じていて、コンシューマーで経験してきた数十年ぶんが2、3年で起きているようなスピード感です。組織の成長をそのスピードに追いつかせることはかなり大事だと思っています。また、組織的な成熟と技術的な成長はセットで進めないといけないと考えています。

――組織だけ、また技術だけではいけない。

竹田これまでは、映像や音楽など異なる業界で活躍されてきたトップクリエイターの方々とともに働くことで、その経験やノウハウ、技術などを組織に溜めていくことに重きを置いてきました。いまは、チーム力や組織力を強化することに時間をかけています。会社としても“事業成果”と“組織貢献”の両方を評価軸として大切に考えています。というのも、サービスの調子がいい時は組織の状態もいいのは当たり前ですが、苦しい時にはチーム力や組織力を発揮できなければ乗り越えるのが難しい局面があるからです。最近では、リリースして運用に入ったときのチーム作りや制作のフロー、開発の考えかたといった部分は、弊社の強みとして顕在化してきていると思っています。

――スマートフォンタイトルを開発、運用するノウハウは着実に溜まってきているわけですね。

竹田とくに、『ブレイドエクスロード』のチームは開発と運用の両方を経験しているので、技術的にも組織的にも、両方の意味で成熟してきています。ここは今後も強みになると思うので、しっかりと伸ばしていきたいですね。

たとえば、ひとつのアセット(データセット)を高いクオリティーで作っても、複数本運用するのは難しいという事態は、ほかの現場でもよくあると思います。そうしたことをクリアーしてものづくりをしていかないといけないのですが、弊社ではそれが少しずつ形になってきていると思います。

――立ち上げ当初に比べると会社の規模もかなり大きくなったのではないですか?

竹田現在のスタッフは300人ぐらいです。プロダクトを運営していく上で、コンパクトなチームで運用することを大事にしています。ものづくりではコミュニケーションがすごく大事です。人が増えるとコミュニケーション自体にコストがかかってしまいますし、精度も下がって血も薄くなることを考えると、やはり少人数での開発を理想としています。

少人数のなかで、それぞれが自分の領域を越えて、プロダクトのためにアクションを起こせるチーム作りを意識しています。

――先ほど坂下さんがおっしゃっていた、プロダクトを越えた情報共有などですね。

竹田そうです。それはすごく大事なことだと思っています。少人数でプロダクトのクオリティーを上げるには、そういった横断的な情報共有やアクションが必要になってくるので、そこは大切にしています。

――坂下さんから見て、アプリボットさんが大事にしていることは何だと思いますか?

坂下チームを作っていくうえで大事にしていることで言うと、スキルセットなどだけでメンバーを構成しないところですね。向かっていきたい方向やマインド面がマッチしていることを優先してチームを作る、というところは会社全体で力を入れている部分だと思います。

開発や運用をしていくなかで、当然調子がいい・悪いはあるので、ダメなときにもちゃんと前を向いて、いっしょに走れるメンバーであることが重視されていると思います。よく社内で話すのは、誰をバスに乗せるか、みたいなことですね。崩れ落ちそうになったときも立ち直せますし、調子がいいときはより勢いが出ると思います。

――人間性の相性のような部分を重視するというのはおもしろいですね。

坂下仕事をする上であまりドライな関係性ではないというのは、会社としての強みかもしれないですね。プロダクトの話をするときも、セクションに関係なくどうしていきたいかの議論が活発に行われますし、「自分の領域はここまでだから、そっちは関係ない」といったことには絶対ならないんですよ。

――ミーティングなどは定期的に開かれているのですか?

坂下大事な施策を提供するタイミング、たとえば年末年始やゴールデンウィーク、エイプリルフールのキャンペーンなど、大きなポイントになるようなときには、全員から意見を聞いています。メンバーをチームに分けて、そのなかで出た提案からいいものを決めていくようなフローにして、みんなが意見を出せて、プロダクトへの熱意を表明できるような場を意識的に作っていたこともあります。ですので、「自分の意見は通らないからいいや」といった感じにはなりにくいかもしれません。

――坂本さんはコンシューマーでの開発経験があったうえでアプリボットに転職されていますが、コンシューマーとスマートフォンとでの違いで魅力的に感じる部分はありますか?

坂本すでに言われてしまった部分が多いですが(笑)、まず300人という数は決して小さくはないと思うのですが、その規模のわりにすごく柔軟な組織だと感じています。中途採用で入ってくる人も多いので、いろいろな文化が混じり合っている状態です。そのどれかに合わせないといけないのではなく、それぞれで話し合って決めていける環境があるので、それはすごくいいなと思っています。

世界市場でトップに立つ足がかりを

――アプリボットさんのビジョンとして、世界を“震撼”させるようなサービスを作ることが掲げられていますが、これはクリエイターからすると大きなやりがいであるとともに、プレッシャーでもあると思います。そういった部分はふだんから意識されていますか?

竹田いつも「世界を震撼させるためにこうするぞ」と考えているわけではないですが、意識はしています。やはり、グローバルで自分たちのサービスをヒットさせたいという気持ちがあるので、過去にも『Legend of the Cryptids』(国内では『レジェンド オブ モンスターズ』)で海外にチャレンジしていたことはあるので、今年以降も改めてチャレンジしていこうと思っています。

グローバルでヒットさせるという気持ち自体は、会社の立ち上げ当初からつねにあります。スマートフォンのいいところは、ボタンひとつで世界中にサービスを出せることなので、必ずグローバルでヒットさせたいと考えています。

――社内での交流が活発だというお話がありましたが、社内の部活動のようなものなど、コミュニケーション部分でアピールしたい部分はありますか?

竹田部活などは他社と同じようにあります。そのほかの大きい部分ですと、組織作りに参画できる機会が多いことが弊社の特徴だと思います。“みらい会議”というものがあって、各役員がチームを作って、手を挙げた社員を選抜して、各チームが新規事業案や組織課題解決案などの提案を行うんですよ。

それを社長がその場で決裁していって、そこで決まったものはスピード感をもって実行されるようになっています。その結果、子会社ができたり、大きいプロダクトにチャレンジすることが決まったり、福利厚生なども含めたさまざまな案が決まったりします。

――そこまで大きな決定に関われるのはすごいですね。

竹田メンバーが横軸でつながっていて、組織を盛り上げたり、人員の最適化をしたり、若手の採用や育成を進めていたりするなど、基本的にプロジェクトを越えて組織のために動いてくれる人たちが多いです。

これはアプリボットだけでなく、サイバーエージェントのゲーム事業部である“SGE”でもいえることで、会社間でも職種ごとに横軸でつながっています。僕はそちらのクリエイティブの統括も行っています。機会損失を最小限に、機会を最大化していこうという、組織を越えた縦と横の連携は、“SGE”でなければできないだろう、という自負があります。

――失敗ケースの共有だけでなく、人材の採用や育成なども全体で共有している。

竹田戦略を立てる際にも連携しながら進めているので、そこは会社の特徴としてかなり上手くいっている部分ですね。社内の勉強会も、開発の理解を深めるために、3DデザイナーがMaya(3Dグラフィックスソフト)の講座を企画やエンジニア向けに行ったり、アートディレクター向けにコンセプトアート講座が開かれたりしています。

社内での技術的なレベルや開発の理解度を上げるための施策は、社員が自分から提案して、自分たちで実行しているものが数十本行われているので、そういった社内の施策や会社を越えた連携などで、組織としていろいろなところに可能性を持たせられていると思います。

――坂下さんから見て、アプリボットさんの特徴やアピールしたい部分というのは?

坂下いま竹田が言った内容と重複しますが、やはり連携が取れている会社だということですね。先日も、エンジニア主導で“ゲームを作っていくうえで知っておくべきプログラミングの知識”講座を開いてくれて、企画やクリエイター向けにカリキュラムを考えて、宿題まで作ってくれたんですよ。

みんなの理解が深まっていき、もっと密なコミュニケーションが取れるようになります。セクションごとのミスもなくなりますし、会社のレベルも上がっていくんですよ。

坂本本当に勉強会や講座が多くて、それこそグループ他社のプロジェクトの事例共有会なども含めると、すべてに出席するのは実質不可能なぐらいに多いんです。自分から動いて何かをすることができる環境なのですが、それほど能動的にならなくても勉強できる機会がたくさん用意されています。自分を高めていくチャンスが多い会社だと思います。

――今回は3Dデザイナーをメインにした採用と伺っているのですが、アプリボットさんに入ることでどのような成長ができるのか、というお話を聞かせてください。

竹田いま新しく立ち上げているプロダクトは、モバイルというプラットフォームに対して業界の水準で見ても難易度の高い技術を扱っています。一般的にひとつの技術を深めていこうとすると、同じような傾向の作品に偏りがちですが、弊社ではあまりそういったことはありません。

プロジェクトごとにカンパニー制で制作を行っているので、プロデューサーやメンバーが考えて、作りたいゲームに必要な技術をそれぞれが追及していく、というフローがあります。クオリティーに関してはあまり制限をかけず、そのときの最高峰レベルまで突き詰めたいと思っているので、高いクオリティーを追及したいデザイナーさんにとってはいい環境だと思います。

――腕を振るいたい人がさらに成長できると。

竹田僕がいる以上は、クリエイティブに対する投資は引き続き行っていきます。よりクオリティーの高いもの、よりユーザーに求められるものを、市場を引っ張っていけるようなものを作っていきたいです。そういう組織作りをしたい、自分が世の中をリードするクリエイターになりたい、という人たちならばいっしょにいい環境でものづくりができると思います。

――なるほど。では、どのようなタイプの人といっしょに働きたいと思われますか?

竹田アプリボットは、職種や技術に閉じずに、“チームでものづくりをする“という意識を大事にしています。とくに、社員の場合は会社を作っていくことの一翼を担ってもらうところが大きい。どんどん手を挙げてチャレンジをしていきたいとか、チャレンジ精神が旺盛な方、組織改革などに興味がある方はすごく歓迎ですね。

坂下そうですね。3Dに限らずですが、昔に比べてスマートフォンのゲームもどんどんゲーム性が高くなってきたので、本当にゲームというものが好きで、目指すプロダクトに対してチーム一丸となって楽しく作れる人が来てくれるといいですね。ゲームを絶対に楽しんでもらいたい、という気持ちで作れるような人がいいですね。

坂本若い方であれば、教わることをためらわずに柔軟に吸収できる方、逆にベテランの方であれば、若手に教えることを嫌がらず、どんどん共有してくれる方がいいなと思っています。

――最後に今後2年、3年後を含め、これから会社がどんな風になっていくか、どうなっていったらいいか、という願望的なものも含め、将来的な展望を教えてください。

竹田世界の市場にチャレンジして、現在世界的なゲームやプロダクトを作っている企業と肩を並べるようになっていたいですね。

――すでに5年後に向けた準備がすでに進められている、と。

竹田もうスマートフォンの市場も、付け焼き刃のアイデアで勝負できるような市場ではありません。コンテンツをいちから生み出すにあたっては、さまざまなメディアとの連携、総合力で仕掛けを作っていかないといけません。組織としての総合力を高めていきたいと思っています。

アプリボットってどんな会社?

2010年7月にサイバーエージェントの連結子会社として設立。“世界を震撼させるサービスをつくる”をビジョンとし、スマートフォンを中心とした次世代プラットフォームに向けた各種サービスの提供を目指している。2012年には海外向けに『Legend of the Cryptids』を配信するなど、早くからグローバル市場を視野に入れたコンテンツ作りを推進してきた。2019年は、10月に『セブンスコード』と『ブレイドエクスロード』をスマートフォン向けに、11月に『劇場推理 人狼狂(グルイ)』(CyberZと共同リリース)をスマートフォンとPCブラウザ向けに配信するなど、積極的な作品開発を続けている。

“世界震撼”の実現に向けて、ゲームやメディア、クリエイティブなどで最高のものづくり集団を目指している。

●代表取締役社長:浮田 光樹

●設立年月日:2010年7月7日

●従業員数:300名(2020年2月現在、非正規雇用含む)

●事業内容:スマートフォン等次世代端末を利用した各種情報提供サービスの企画・制作・運営