2019年6月1日~2日、京都市勧業館みやこめっせにて開催された、日本最大級のインディーゲームの祭典BitSummit 7 Spirits。2日のステージでは、『アクアノートの休日』などのクリエイターで立命館大学教授の飯田和敏氏が、イギリスからスピーカーを迎えてセッションを開催した。「7回目まで健全に発展してきたBitSummitが今後どうあるべきか、英国で同じようなムーブメントを作り出してきた先輩にヒントをもらおう」という主旨だ。進行役は立命館大学教授の中村彰憲氏。

イギリスからのスピーカーは2名。英国ゲーム教会の文化ディレクターで、英国ナショナル・ビデオゲーム・ミュージアム共同設立者のイアン・シモンズ氏と、英国Bath Spa University教授で、英国ナショナル・ビデオゲーム・ミュージアムのキュレータ兼リサーチャーであるジェームス・ニューマン氏だ。

一般の人が自然とゲームに親しむフェスティバル“Game City”

まずはシモンズ氏から、2006年から英国ノッティンガムにて開催されているビデオゲームを中心としたアートフェスティバル“Game City”についてのプレゼンテーションが。ディレクターを務めるシモンズ氏は「ゲームにはすべての要素がある。建築、文章、音楽、映像……それがノッティンガムというひとつの市でつながって、ゲームを表現するということをやりたかった」と説明し、映像で紹介した。

シモンズ氏によると、このイベントは、いままでゲームをやってこなかった人にゲームを理解してもらおうとする実験。約5万人が来場し、そのうち80%はファミリー層で、ゲームファンは20%なのだという。

「いま、世界的にゲーム依存が深刻な問題として捉えられているが、それへの対抗となるイベント」と評した飯田氏に、「私たちはゲームを守る立場でも、社会に謝るのでもなく、ただゲームは生活のなかに浸透しているものであるというのを“Game City”で示していきたい」と語ったシモン氏。飯田氏は「ゲームに耽溺して孤立化していくのが問題なわけで、このように公共の場で多くの人たちと楽しむことで、ゲームとの正しい付き合いかたが社会的なコンセンサスとして芽生えていく、すごく有意義な取り組みだと思う」と絶賛した。

365日いつでも楽しめるナショナル・ビデオゲーム・ミュージアム

続いて、ニューマン氏が英国ナショナル・ビデオゲーム・ミュージアムについて解説した。イベントはいつかは終わってしまう。そこで、開発者を始めゲームに興味がある人がつねに楽しめる場所を立ち上げる必要を感じ、2015年にビルを借り、ナショナル・ビデオゲーム・アーケードとして、ほぼ365日運営するということを始めたそうだ。

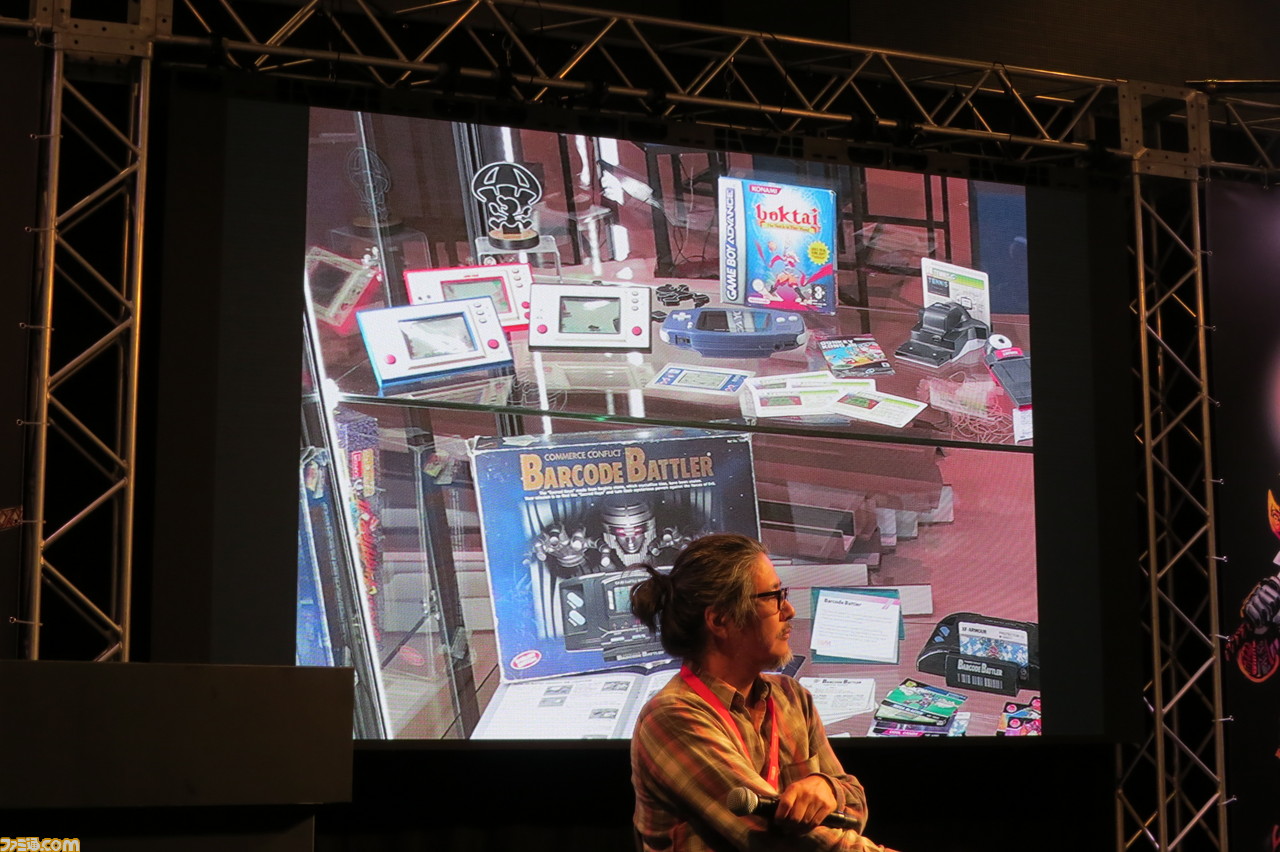

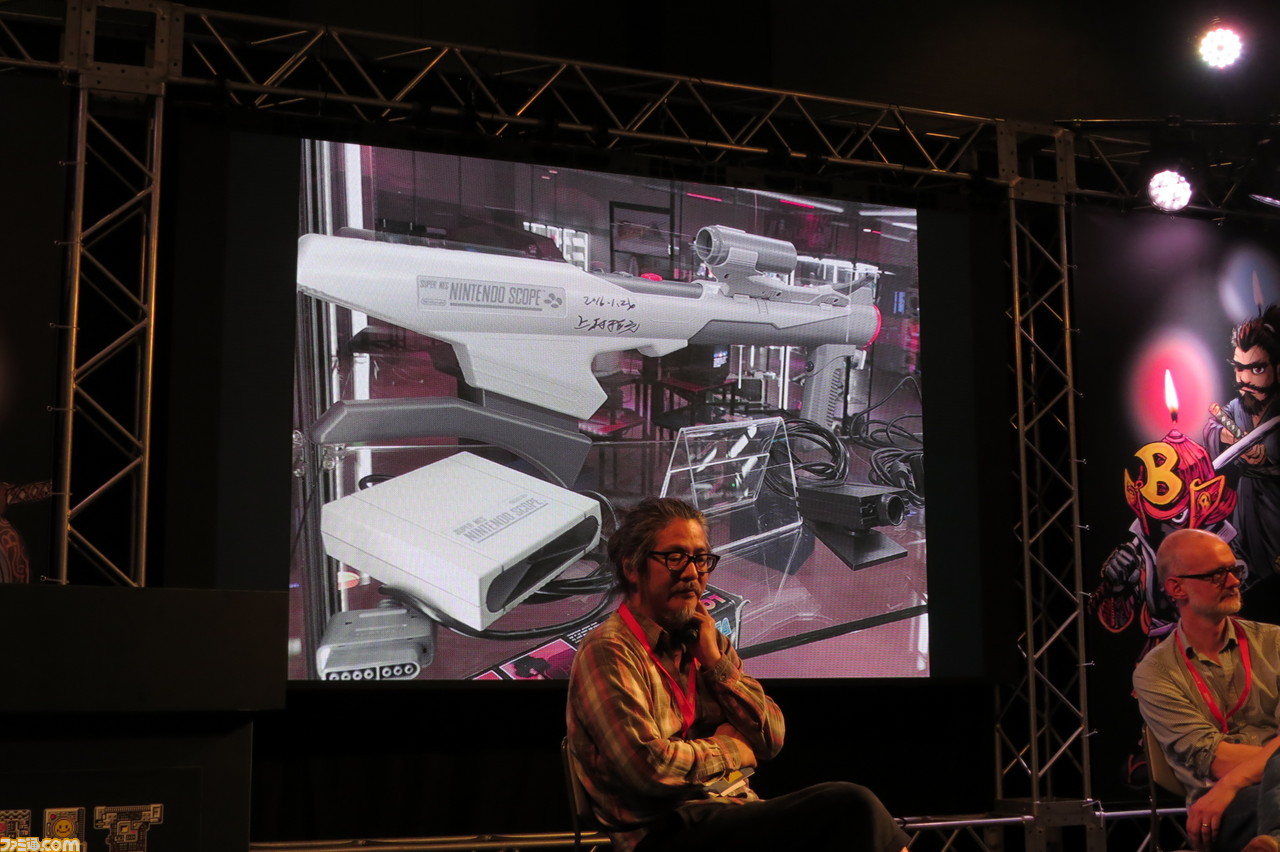

そして、2018年からはこの施設をナショナル・ビデオゲーム・ミュージアムに。歴史的に価値のあるゲームから、最新のゲーム、開発途中のゲームなどさまざまな作品を集めて、プレイアブル展示を行なっているという。

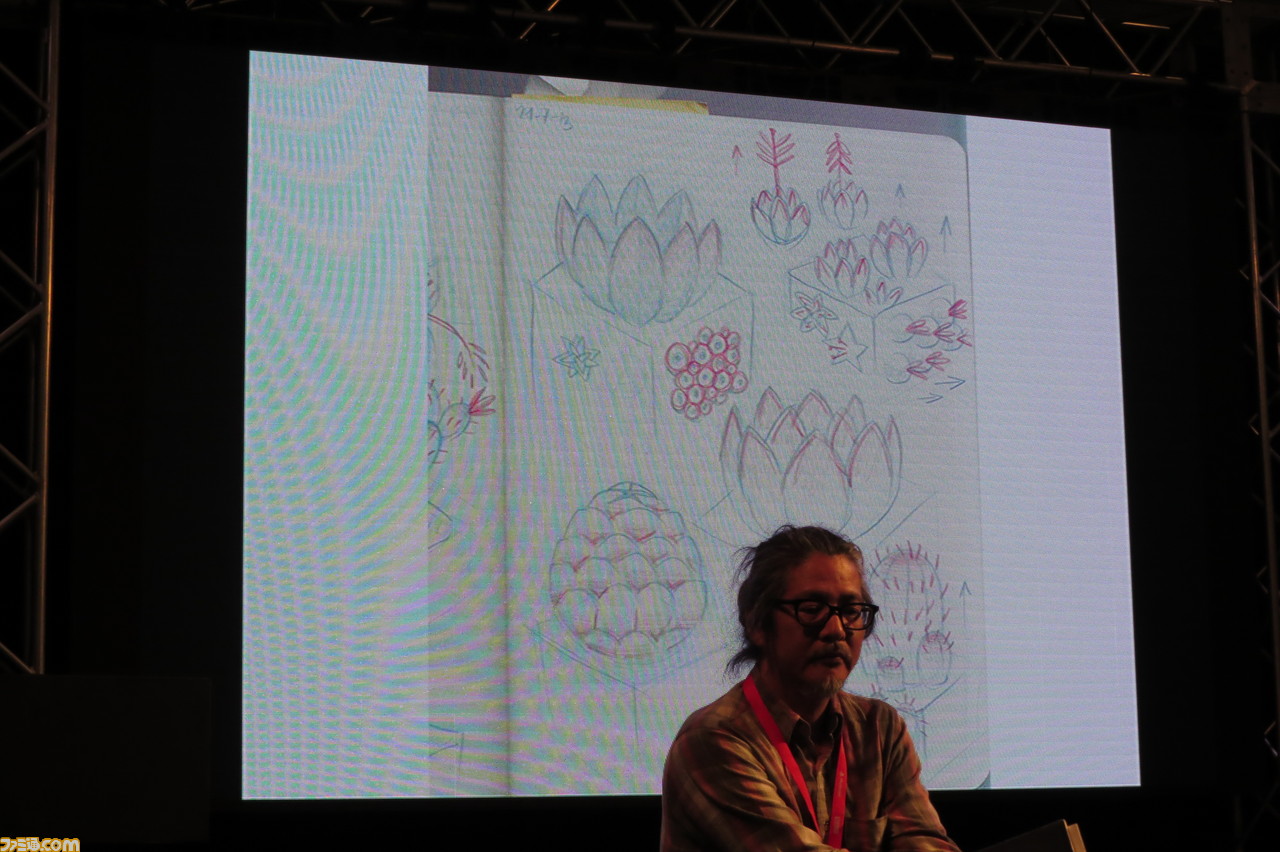

「単にゲームそのものを展示するというよりは、ゲームカルチャー全体。開発資料やライセンス商品、二次創作なども展示している」と、スライドで展示の一部を紹介してくれたニューマン氏。なかでも開発資料の展示は、ゲームが人によって作られているということを伝えるためのもので、ゲームリテラシーの向上を狙っているのだそうだ。シモン氏は、「行政や官僚といった人たちにゲームを正しくコミュニケートするためにも、ミュージアムというのは必要な施設だ」と付け加えた。

BitSummitが今後も発展していくためには

さて、飯田氏は7回目を迎えたBitSummitについて「出展者、お客さん、運営がそれぞれできる限りのことをいっぱいいっぱいやっていて、これ以上の展開というのが少し考えにくい状況」と説明。スピーカーにアイデアを求めた。

シモン氏は「外に出るしかない。みんなで行きましょう!」と即答。ニューマン氏は「最終的にはどんどん外に出して、こういったムーブメントが京都市の一部になっていくのが理想的」と答えた。

最後に、飯田氏が「Game Cityやナショナル・ビデオゲーム・ミュージアムと交流しながら、有機的なネットワークを作りたい。たとえば、BitSummitアワードの受賞作をGame Cityで展示するといったことをやっていきたい」と話すと、シモン氏は「ぜひBitSummitをイギリスに持ち込んでください」と歓迎。友好ムードのうちにセッションが終了した。