2018年7月11日、東京大学にて、コーエーテクモホールディングス代表取締役社長である襟川陽一氏による講義が行われた。

襟川氏が登壇したのは、“技術とコンテンツ”というオムニバス講義。毎回ゲスト講師が招かれ、映像、メディア、コンピュータ・グラフィックス、デザイン、建築設計などのテーマからスピーチを行うという講義で、そのうちのひとりとして、プロデューサー、シブサワ・コウ氏に白羽の矢が立ったというわけだ。

講演では、会社設立のいきさつからゲームの未来、学生へのメッセージなど、さまざまな話題が語られた。また後半では、技術支援部部長である三嶋寛了氏が登壇し、ゲームエンジンなど技術面の話を語ってくれた。それぞれの模様をお届けしよう。

まず語られたのは、生い立ちから会社設立までの簡単な自己紹介だ。

同氏は栃木県足利市生まれで、実家は染料問屋。大学は慶応義塾大学に進学し、学生時代はジャズバンドを組んでベースを担当していたという。

襟川氏「いまから考えると、バンドはゲーム開発ととても似ている気がします。それぞれのパートが全力を出しあいながら、全体でパフォーマンスをして、ハイクオリティーな演奏をする。ゲーム開発なら、プログラマーとプランナー、CG、音楽、シナリオ。それぞれがプロとして協調しながらひとつの作品を作り上げていく。チームワークで最高のコンテンツを作り上げていく点では似ていると思います」

中堅商社に就職した襟川氏だったが、4年半ほど勤めたあと、退職して家業を継ぐことに。しかし当時の繊維産業は斜陽で、最終的に実家の会社は倒産し、襟川氏は今後の展開を模索する。

襟川氏「光栄という会社を、1978年に作りました。ここで何を血迷ったか、また同じ仕事を始めたんですね。父親が失敗した業種を、自分だったらうまくできるんじゃないかと。当時は27歳で、まあ若気の至り、過信です。やはりうまくいかず、厳しい現実に直面したとき、いろいろな経営書を読み漁りました。そんな中でたまたま目にしたのが、『マイコン』という雑誌でした」

当時はマイコン、いまで言うパソコンが「時代を変える」と注目されていた時期。襟川氏も大いに興味を持ったが、社内的に買える資金もない。そこで助け舟を出したのが、現在コーエーテクモホールディングス代表取締役会長である、奥さんの恵子さん。当時27万8000円もしたシャープのMZー80Cを、襟川氏は誕生日プレゼントしてもらったという。

その後はプログラムを独学で身に着け、財務管理などに役立てていたが、プライベートではゲーム作成に夢中に。その中で完成したのが、『川中島の合戦』という戦国シミュレーションゲームだ。

襟川氏「歴史を背景としたゲームで遊びたかったんですが、世の中にないので、自分で作ってみたんです。自分でもおもしろかったので、ひょっとしたらほかの人にも受け入れられるのかなと思ったんですね。いまのようにゲームショップがあるわけでもなく、パソコン雑誌に広告を出して通信販売を始めました」

結果、全国からものすごい反響が届き、購入の現金書留が連日段ボール箱で届くように。ゲームの企画制作はもちろん、パッケージから配送、ユーザーへの電話対応など、忙しい日々を送る中で、ゲーム専業にシフトしていく流れになったという。

そうして迎えた1983年、同社を代表する名作『信長の野望』第1作が作成されることとなる。

歴史ゲームをベースに順調に成長

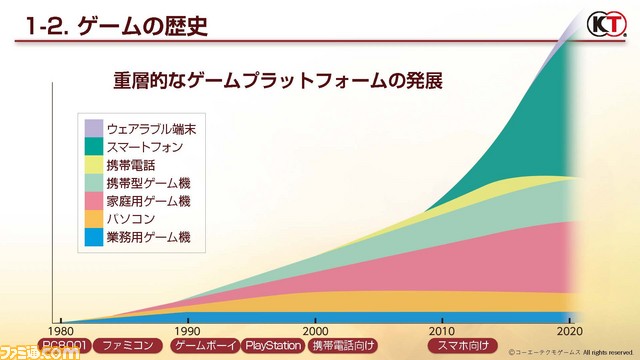

会社設立からゲーム制作に至るまでの流れが説明されたのち、襟川氏が語ったのは、ゲームを取り巻く状況のおおまかな歴史。

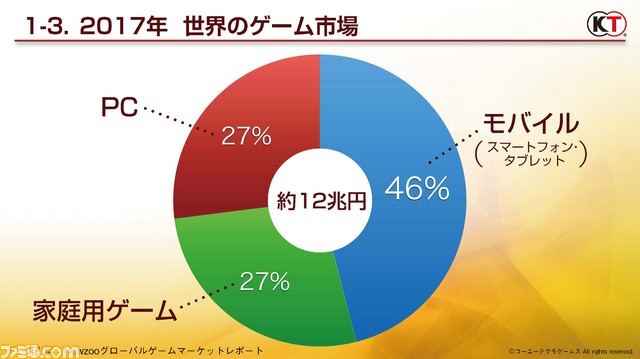

ここではアーケードからパソコン、家庭用ゲームとして登場したファミコンから最新ハード、そしてスマートフォンに至るゲームトレンドの流れに加え、プラットフォームべつの市場規模も紹介された。

資料によると世界のゲームソフトマーケットは約12兆円で、その半分がモバイルゲーム。残りの4分の1ずつが家庭用ゲームとPCとなっている。

そうした現状のもと、ここであらためて襟川氏は、コーエーテクモの歴史や理念なども紹介。ここでは1978年の光栄設立以来、歴史ゲームを中心に展開してきたことや、1990年代になってからは競馬ゲームや女性向け恋愛ゲームなどジャンルの幅が広がったこと、2000年代には『信長の野望 Online』でMMORPGにチャレンジしたことなど、多くのトピックスが語られた。

襟川氏「『ファイナルファンタジーXI』より開発は先だったんですが、あちらが先にサービスを開始。ウチは日本では2番目のMMORPGになってしまいました。本当に悔しい思い出です(笑)」

その後は新機軸の『戦国無双』シリーズがヒット。近年は『ガンダム無双』や『ゼルダ無双』など、コラボレーションにも積極的で、『妖怪ウォッチ』シリーズと組んだ『妖怪三国志』なども話題に。

最新作としては、全世界で200万本を販売した『仁王』の続編となる『仁王2』も注目されており、ここではその最新のPVが披露された。

今後の目標はIPの創造と展開

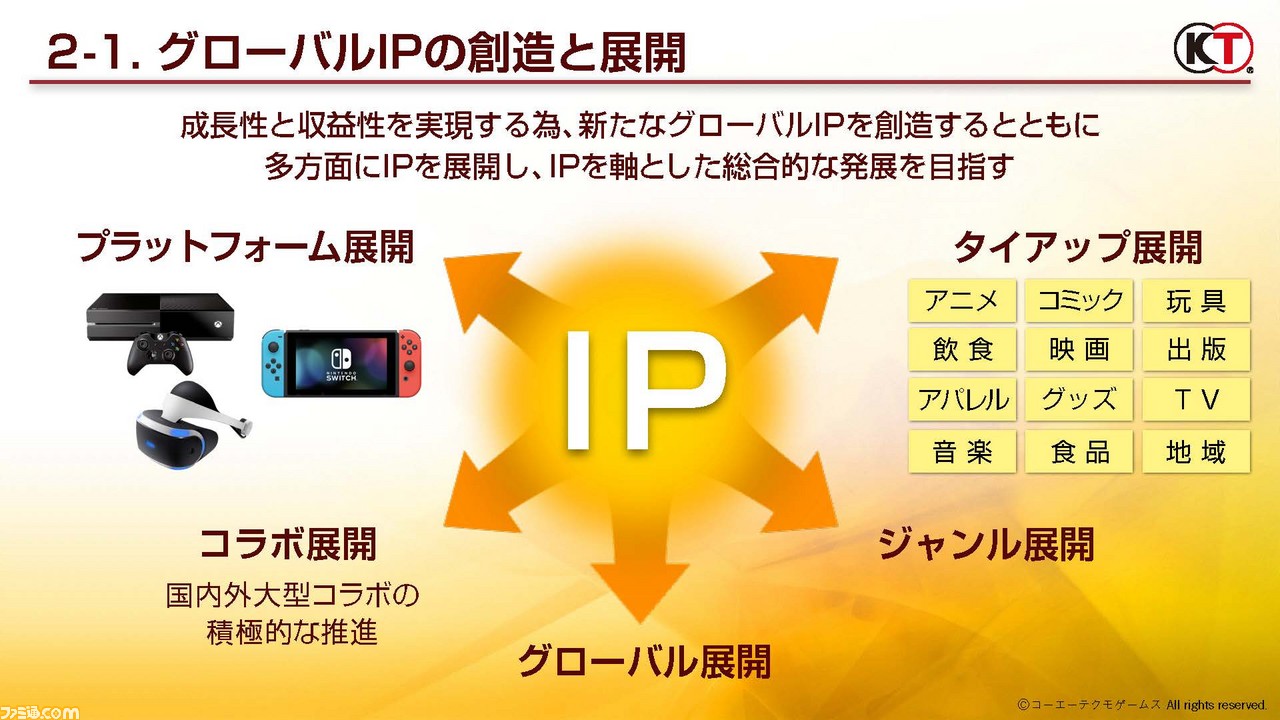

こうした歴史と実績を踏まえ、続いてはコーエーテクモの現状とこれからが襟川氏より語られた。2009年のコーエーとテクモの経営統合以来、8年連続で増益という業績で、その背景には「グローバルIPの創造と展開」があるという。

同社が目指すIP展開は、“プラットフォーム展開”、“コラボ展開”、“グローバル展開”、“ジャンル展開”、“タイアップ展開”の5つだ。

“プラットフォーム展開”では、ハードはもちろん、どんな形でリリースするかというソフトウェアへの対応も大きなポイントになる。

“ジャンル展開”とは、『信長の野望』という人気コンテンツを、オンラインゲーム、カードゲーム、ソーシャルゲームなどに発展させること。

“コラボ展開”は言葉どおりに他作品とのコラボを指し、さまざまな作品が生まれているが、IPを許諾してパートナー企業がゲームを制作する例もあるという。

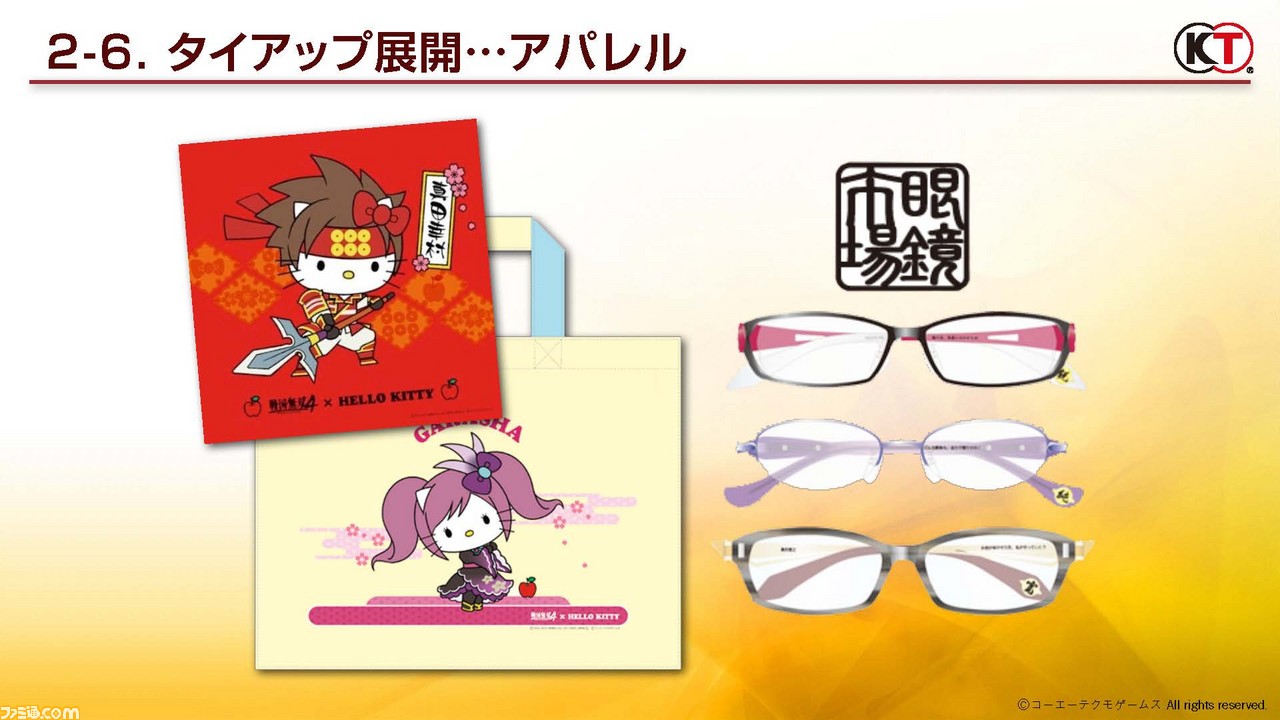

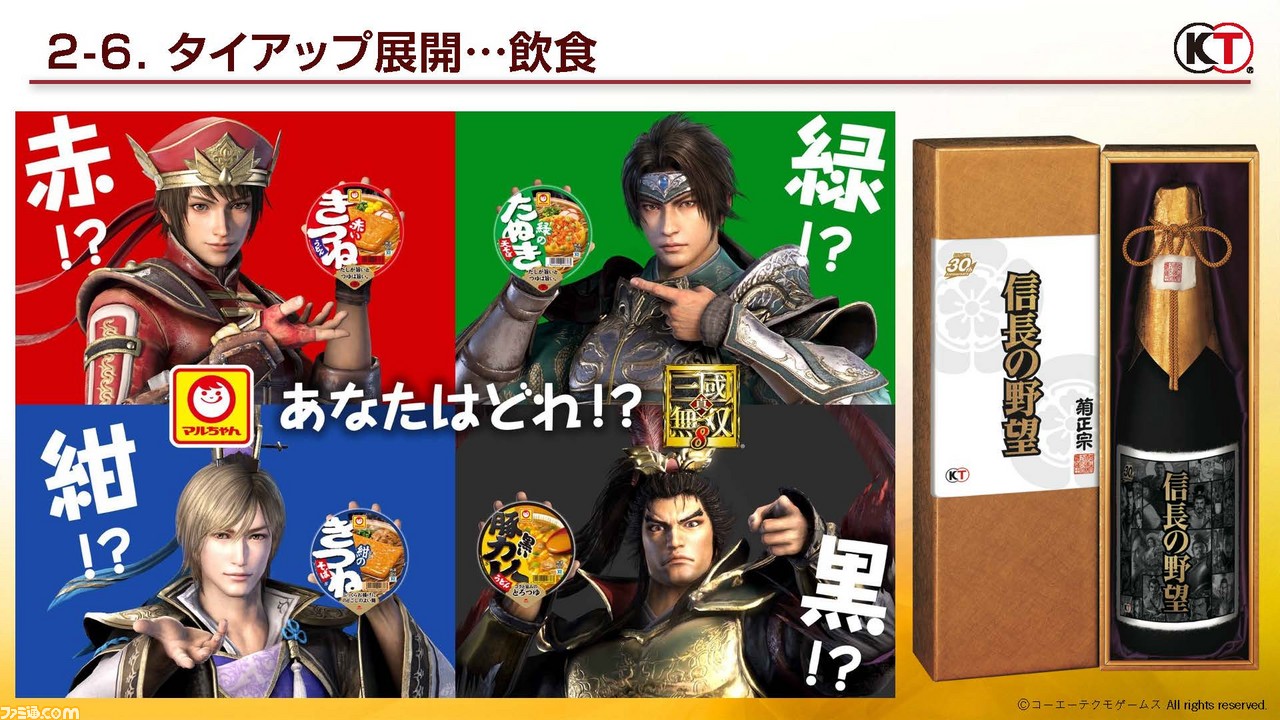

“タイアップ展開”はアニメやおもちゃなど一般的なもののほか、食品やアパレルなどさまざまなパターンが存在。

“グローバル展開”とは、日本のみならず世界に発信していこうという展開で、欧米やアジア圏で積極的に販売に取り組んでいる。各展開の具体例は、以下の画面素材を参照してほしい。

プラットフォーム展開

ジャンル展開

コラボ展開

タイアップ展開

グローバル展開

ゲームの未来を語るも……時間ぎれ!?

続いての講演のテーマは、“ゲームの未来”。いよいよ講演も佳境、というところだったが、なんとここで規定の講演時間が迫っていることが判明! 残りの資料画面や説明などは一気に“早送り”され、いきなりまとめに進むというハプニング展開となった。

実際の講演会場ではそんな緊急事態事態となったが、襟川氏が本来その場で紹介したかっただろう画像やその解説文などが後日コーエーテクモより提供されたので、以下に概要を紹介したい。

ビジネスモデル

単純にゲームを開発して終わりではなく、そのキャラクターをタイアップさせるとか、IPを多面的に展開する時代になってきている。

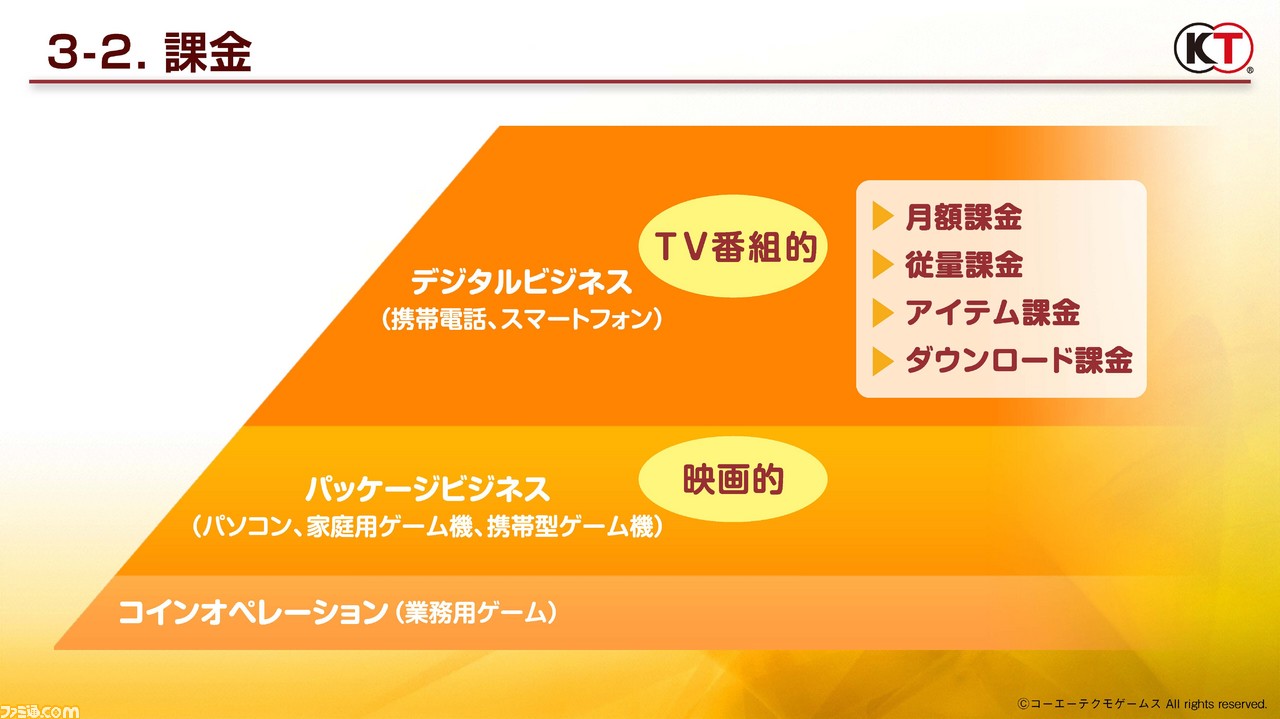

課金

ゲームビジネスの収入方法は大きく変化。複数の課金方法を用意してプレイヤーが自由に選んで楽しむスタイルを目指す。

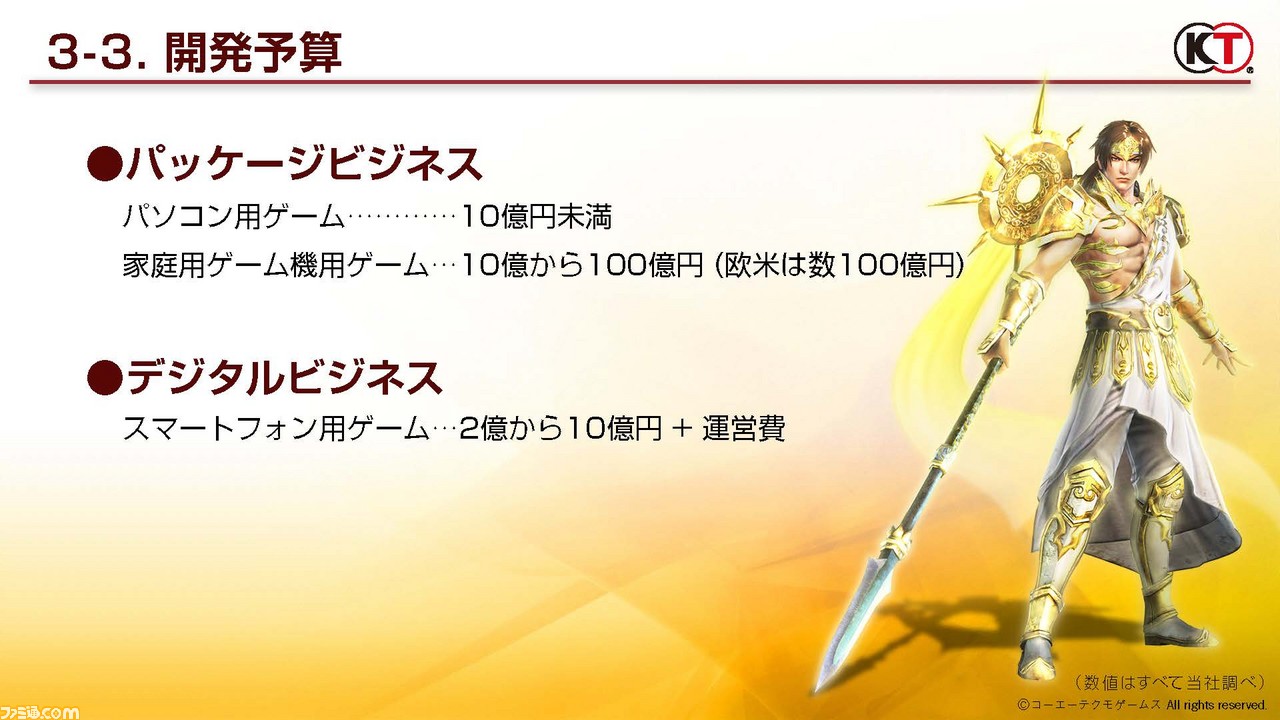

開発予算

ますます高騰化。欧米では100億円をかけた開発は当たり前で、いかに効率的に開発して運用していくのかがカギになる。

CG表現

日本はアニメ系、海外はフォトリアル系という主流はあるものの、逆転してきたタイトルもあるなど変化も生まれている。

業界統合化

今後もM&Aは進む傾向に。当社でも『よるのないくに』や『仁王』など、スタジオ統合のシナジー効果により新しい作品が誕生。

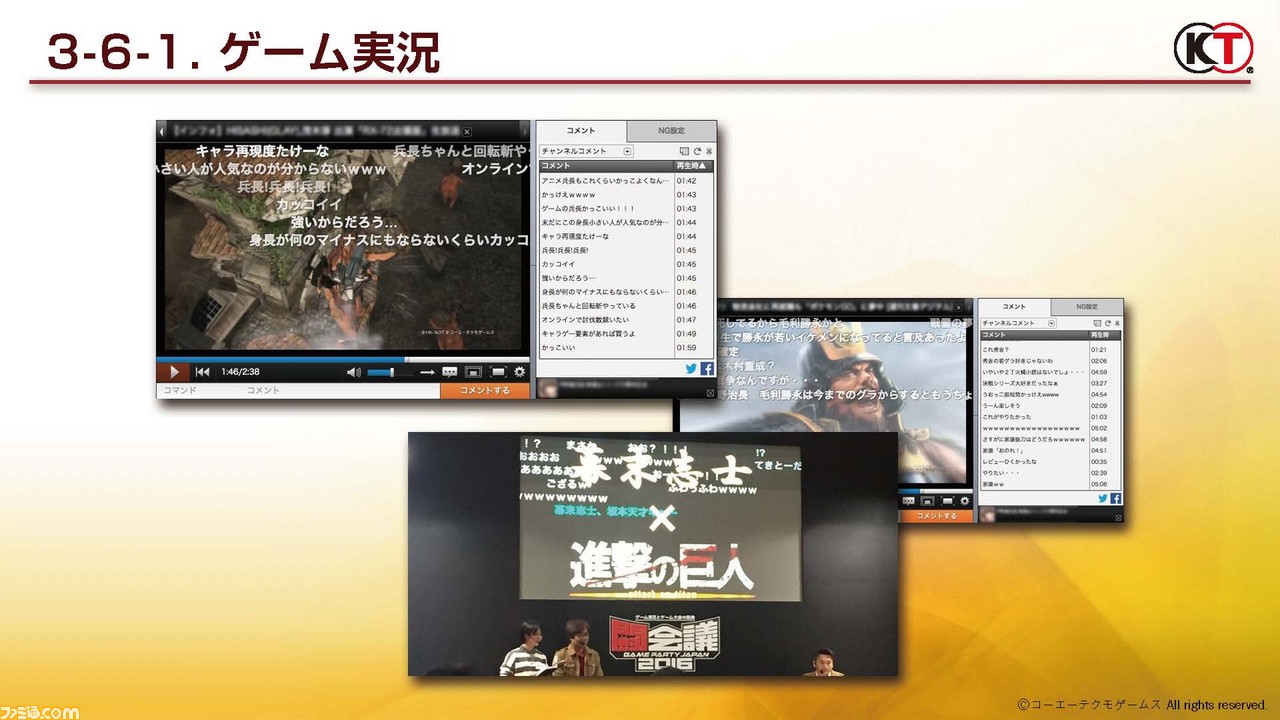

新トレンド

ゲーム実況やesports、VRなど、ゲームをとりまく新しい楽しみ方はどんどん広がり、今後の生活にも浸透していく。

好きなことに熱中して野望を持とう!

駆け足の講演前半戦はこれにて終了。最後に襟川氏が口にしたのは、長らくプロデューサーとしてゲーム開発に関わってきたからこそ語れるであろう、学生に向けてのメッセージだ。そのポイントは、“好きなことを一生懸命すること”、“伸びていく業界で働くこと”、“幸せな家庭を築くこと”の3つ。

襟川氏「信長ではありませんが、大きな野望を持ってください。野望って分不相応な、身の程知らずな大きな望みではあるのですが、若い皆さんにはぜひとも持っていただきたい。そして実現に向けて邁進してください!」

後半は自社エンジンの技術面を解説

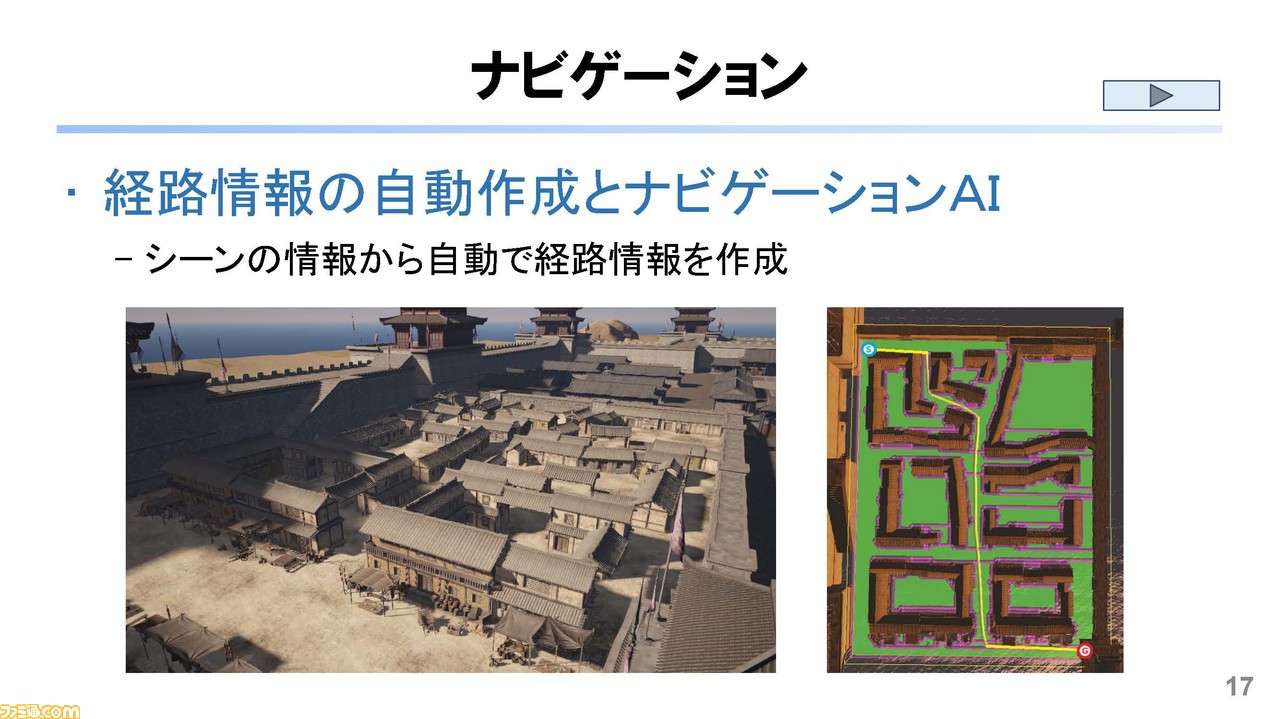

講演の後半は、技術支援部部長である三嶋寛了氏が登壇。“ゲームとプロシージャル技術 そして『信長の野望 大志』のAIへ”というテーマで、同社のゲームエンジンの特徴や、それが最新作のAIにどう活かされているかが、ときには動画も交えながら解説された。

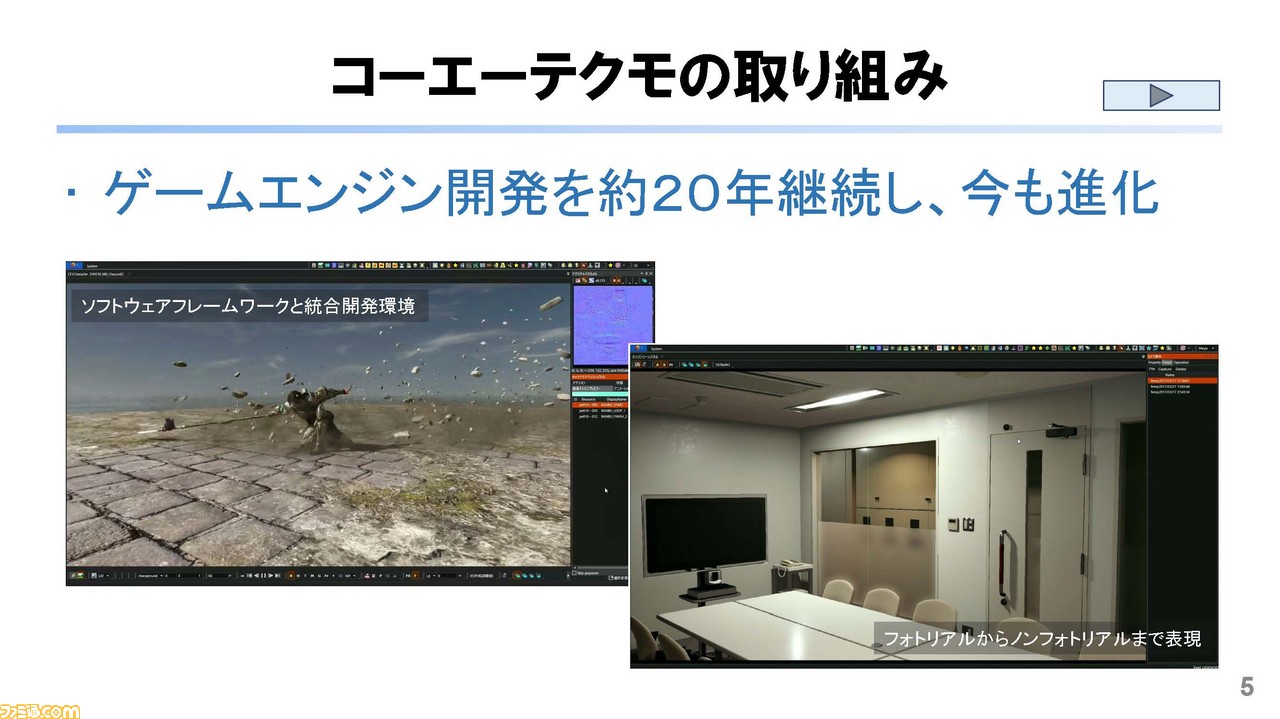

三嶋氏はまず、ゲームエンジンの定義を「効率よくコンテンツを作るためのフレームワーク」と定め、ゲームそのものを作る“ソフトウェアフレームワーク”と、データを効率よく作る統合開発環境“”というふたつの要素に分類した。なお同社では自社エンジン開発を約20年も継続し、日々改良を重ねているという。

三嶋氏「コーエーテクモはゲームエンジンメーカーと言っても過言ではないほどしっかりとしたゲームエンジンを作り、ほぼ全てのタイトル開発に利用しています」

つぎに三嶋氏が触れたのは、プロシージャル技術について。三嶋氏はプロシージャル技術を「パラメータの変更だけで成果物を創造する技術」と定義し、アルゴリズムが固定されているなどの特徴から、「ゲームエンジンとの相性は抜群」と結論づけた。

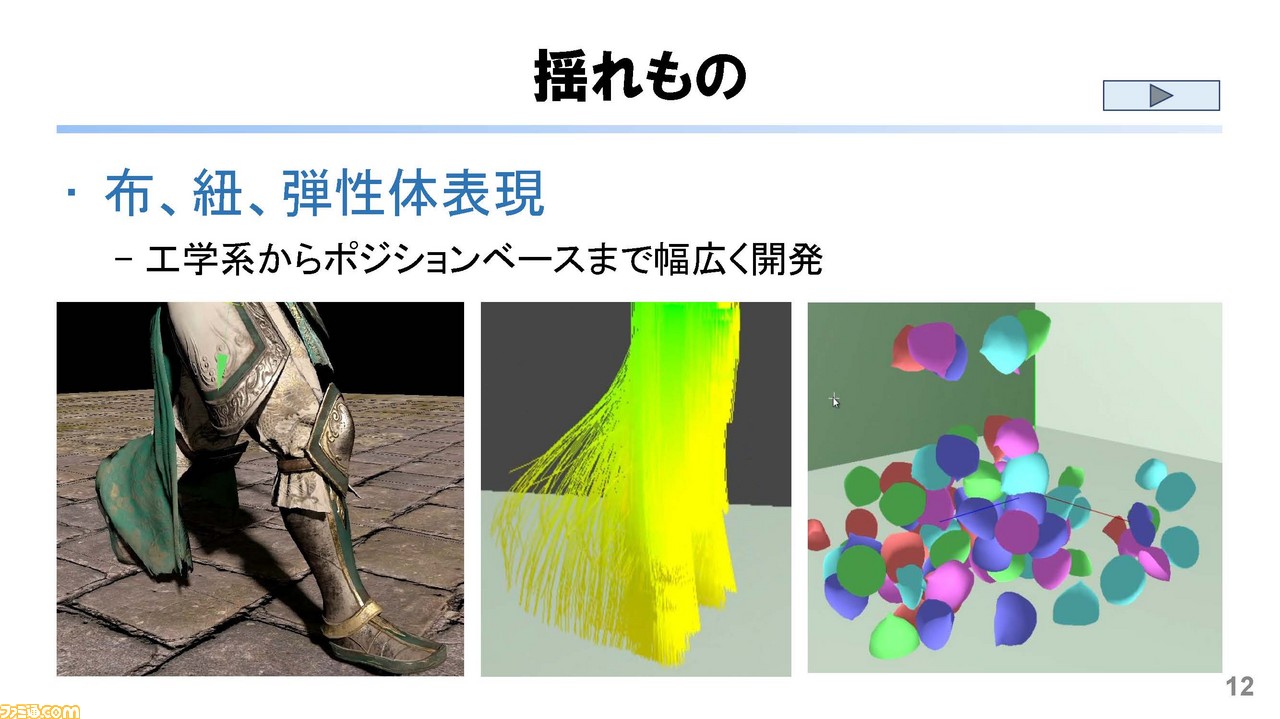

ここではその技術の事例として、物体のグラフィック、天候変化と光学効果、揺れの表現など、さまざまな技術がどうゲームで使われているかが解説された。

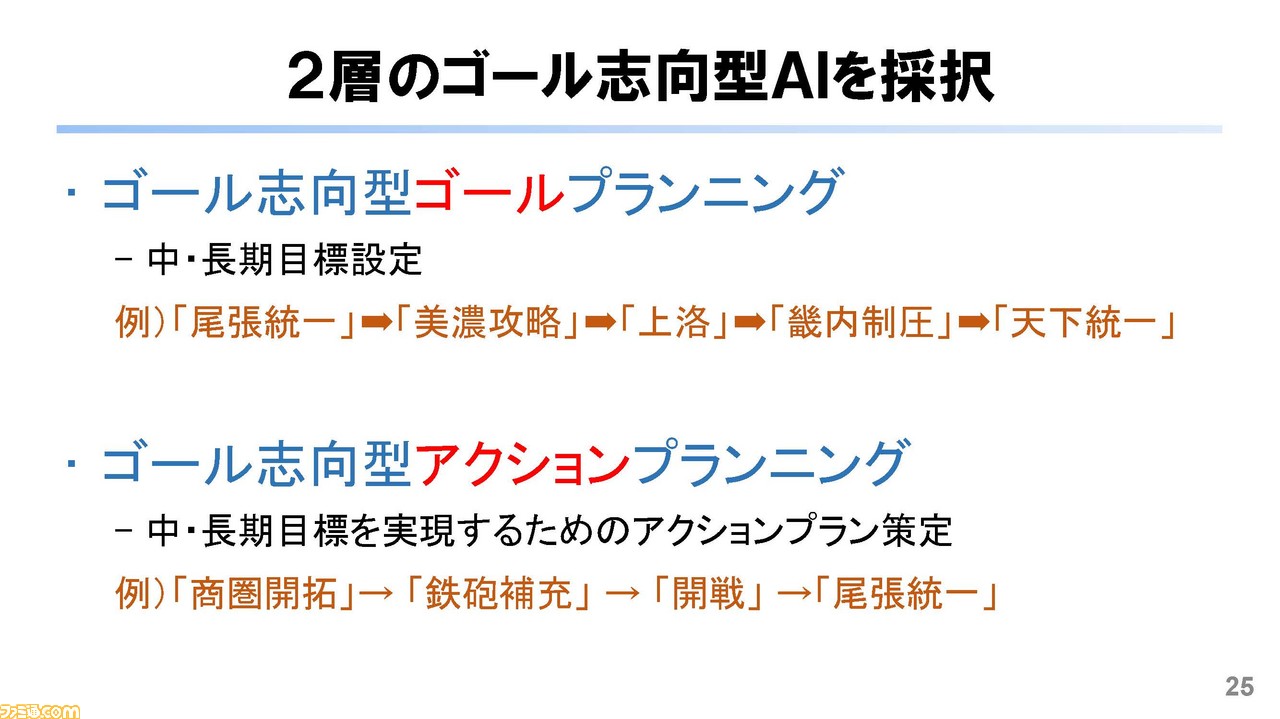

ベーシックな技術の紹介に続いては、それが実際に『信長の野望 大志』のAIにどう活かされたかというテーマに移った。「大名の個性をAIで表現する」という新たな挑戦を掲げた本作。史実で知られた大名のように自分で考え、振る舞うキャラクターたち。そんな夢のような『信長の野望』を作るために、3つの要素をAIとして取り入れたと三嶋氏は語る。

まずひとつめの要素は、AIの採択。同作では最終目的を志向するプランニングと、中間目標を実現するためのアクションプランという、2層構造のゴール志向型AIを組んでいるという。

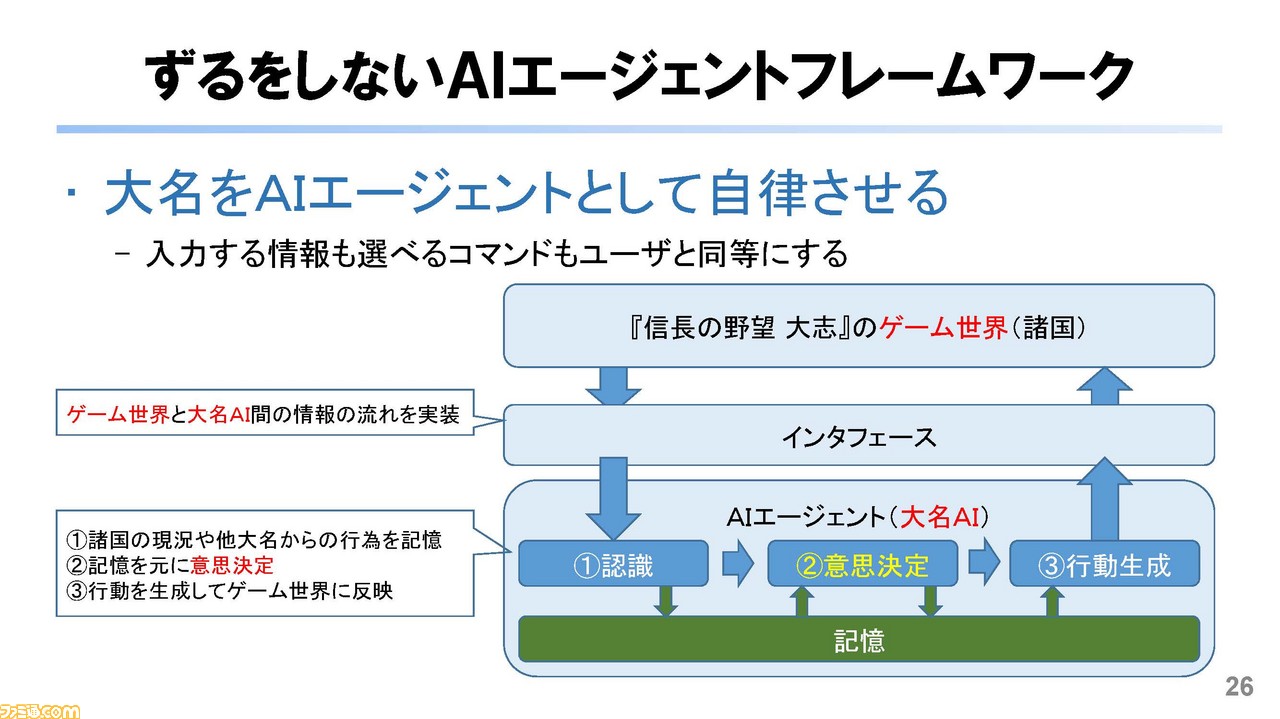

ふたつめの要素は、大名をずるをしないAIエージェントとして自立させること。

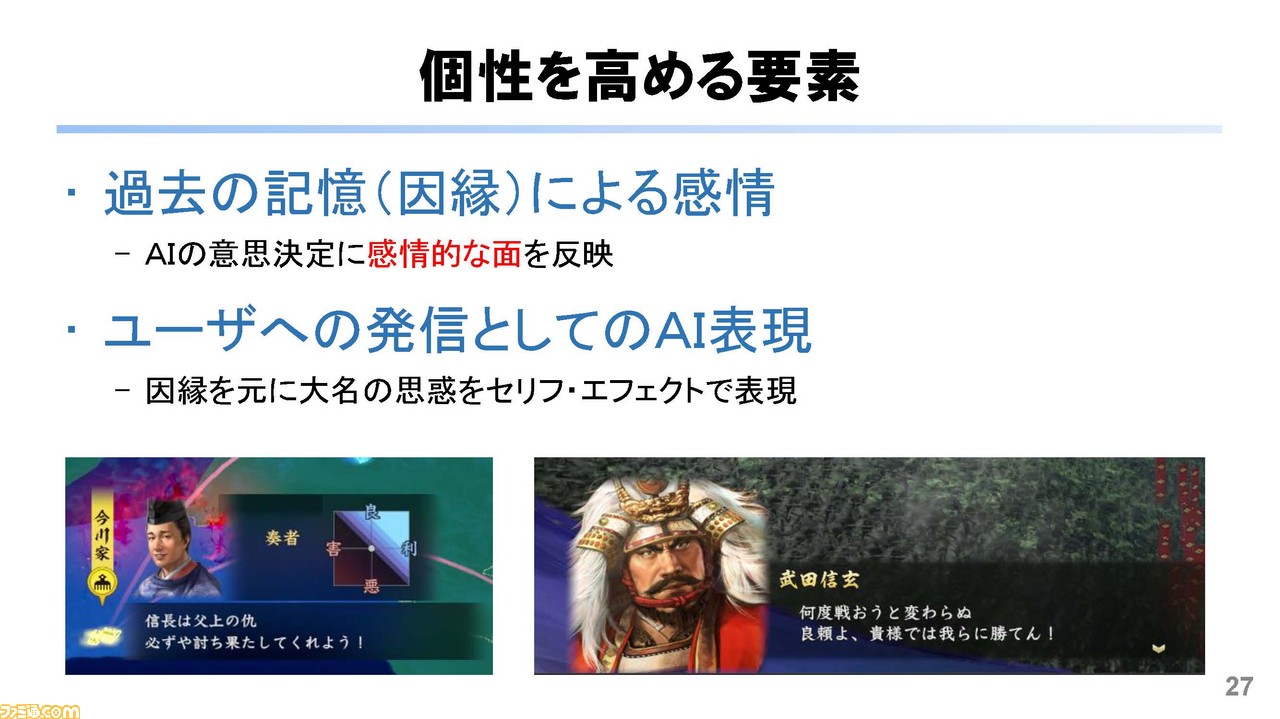

そして3つ目の要素は、個性を高めることで、過去の記憶による感情を反映させるなどでより個性的に見える工夫がなされているとのことだ。

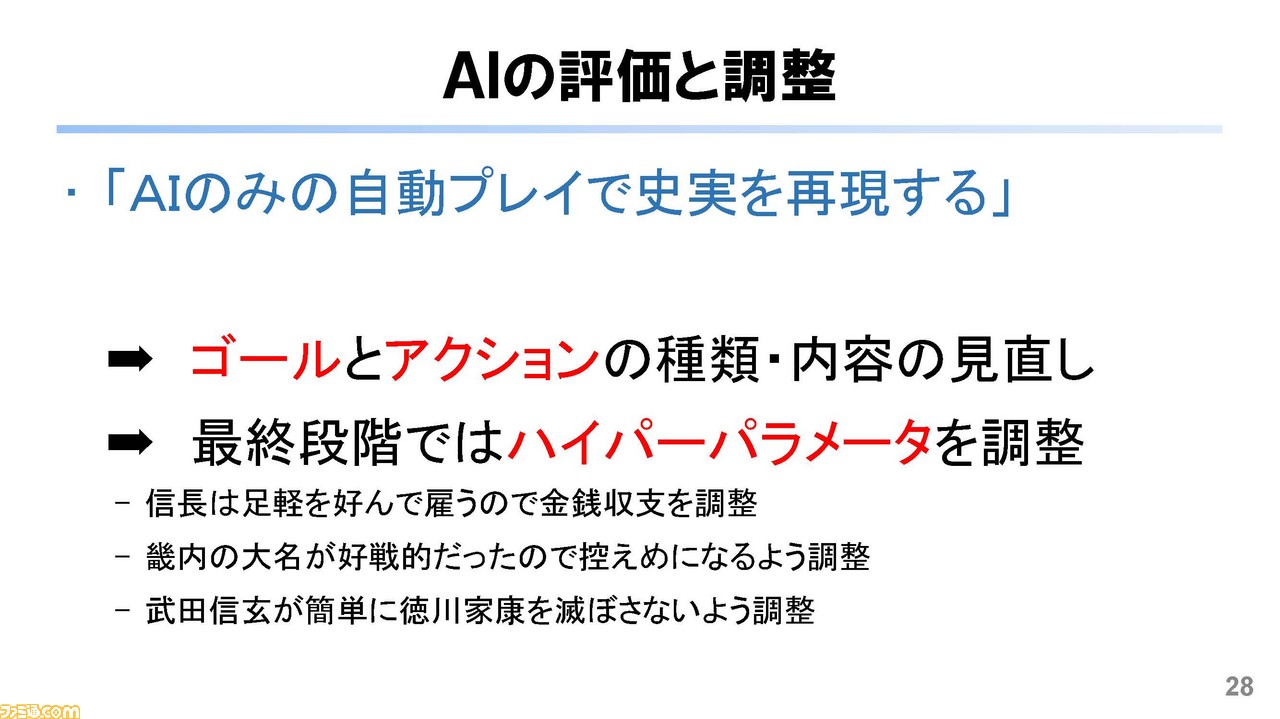

そうして作成したAIがうまく機能するか、今度は“AIどうしのオートプレイ”で評価していく。つまり、AIの大名たちが好き勝手に行動したとき、忠実が再現されるかチェックするわけだ。

調整段階では「信長は足軽を好んで使ったよな....。じゃあ、足軽の予算取りするようにアクションの内容を見直そう」というような、各武将の個性を際立たせるアクションを設定し、最終段階では詳細なハイパーパラメータを調整。このようにして、掲げた大志を全うする大名AIは誕生した。

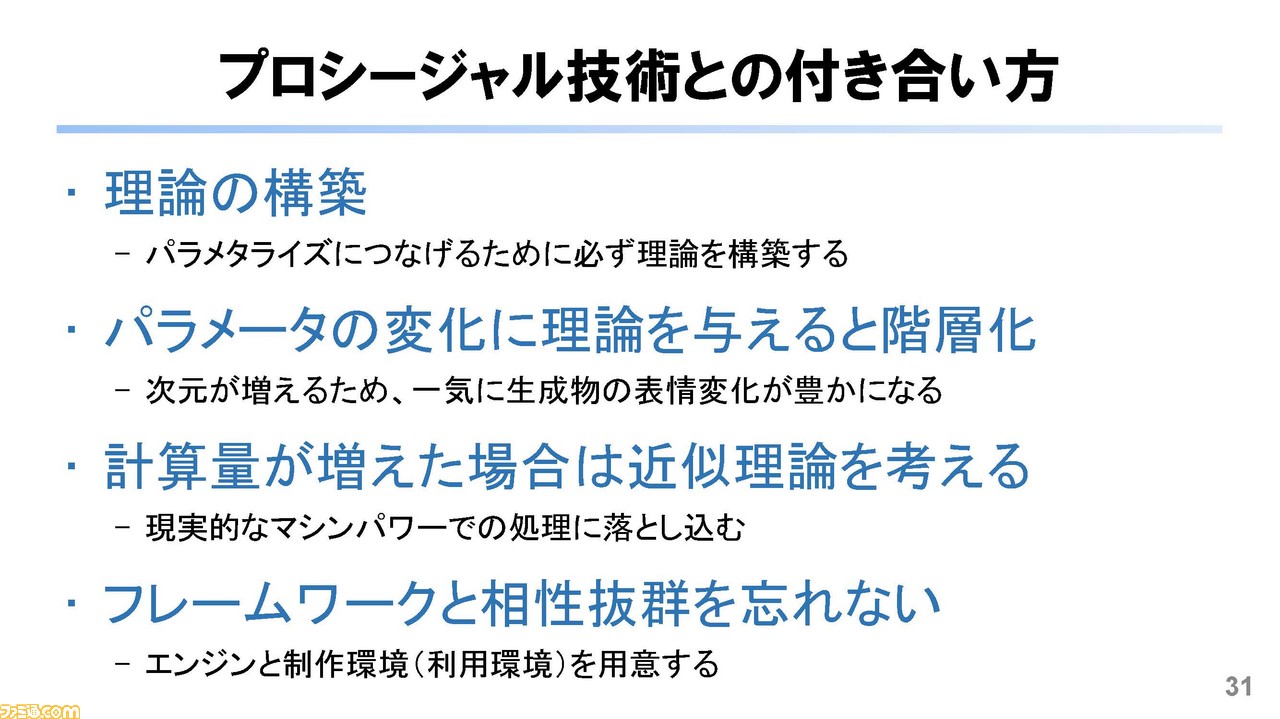

三嶋氏は最後に、技術開発の現場からとして、プロシージャル技術との付き合い方のポイントをいくつか学生にアドバイス。

「技術とはアイデア、考え方」、「万能な技術はない」、「技術の可能性は情報量によって爆発する」、「興味と環境変化が破壊的イノベーションを生む」、「欲しいものを創り出す志が未来を切り拓く」と5つのメッセージを送り、講演を締めくくった。