地域の重要なIT拠点でゲームプログラミングを学ぶ試み

戦国時代、真田昌幸が徳川軍の侵攻を二度防いだことで有名な城を築いた地で有名な、長野県上田市。その市街地よりクルマで15分ほどの場所にある“上田市マルチメディア情報センター”は、上田地域の情報化を支える貴重な施設です。

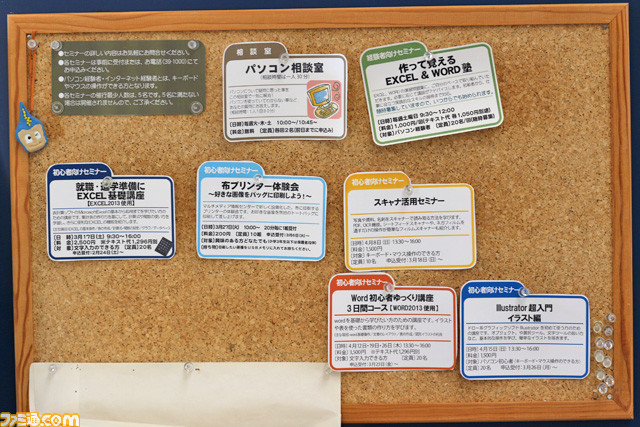

もともとは1995年、当時の最先端技術だった“マルチメディア(複合媒体)”の学習・体験スペースとして、漫画家の故・石ノ森章太郎氏を名誉館長に迎え設立されたのですが、時代の流れに対応する形でそのつど方向性をシフトし、現在はIT全般を楽しく体験できる場所として、地域の人々に親しまれています。

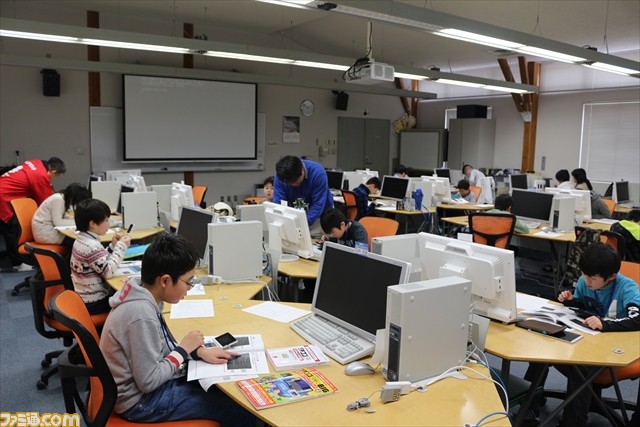

2018年3月18日に同センターで開催された“春休みプログラムセミナー NINTENDO 3DSでゲームプログラムを作ろう!”は、センター主任の斎藤史郎氏が、『プチコン3号 SmileBASIC』(以下『プチコン3号』)を使ったBASICプログラミング教室の企画を、同ソフトの開発メーカーであるスマイルブームに問い合わせたことがきっかけで始まったもの。

2012年の第1回よりスマイルブーム代表取締役の小林貴樹氏が単身センターに訪れ、講師として直接指導にあたるということで、年1回ペースの開催ながら人気のセミナーとなっています。

7回目となる今回は、20名の募集枠に対して2倍近くの応募があったとのこと。しかも、募集年齢の下限である10才(小学4年生)の応募が多かったという盛況ぶりに対して、斎藤氏は「子どもたちのプログラミングへの関心の高さと、(公立小学校でのプログラミング学習の必修化が始まる2020年度以降に小学生の子どもを持つ)保護者の危機感を表していると思いました」と感想を述べました。

ゲーム製作の“勘どころ”を無理なく体験できた6時間

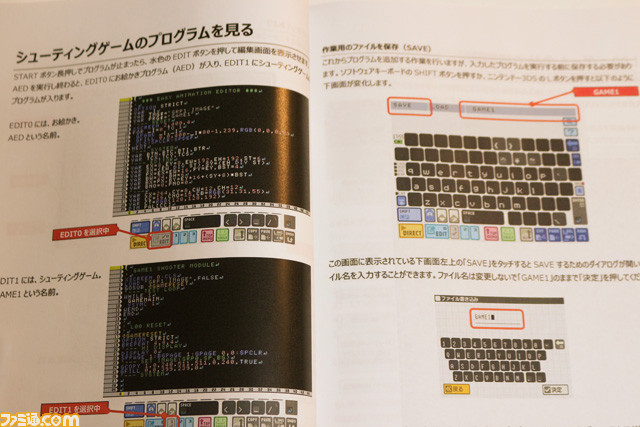

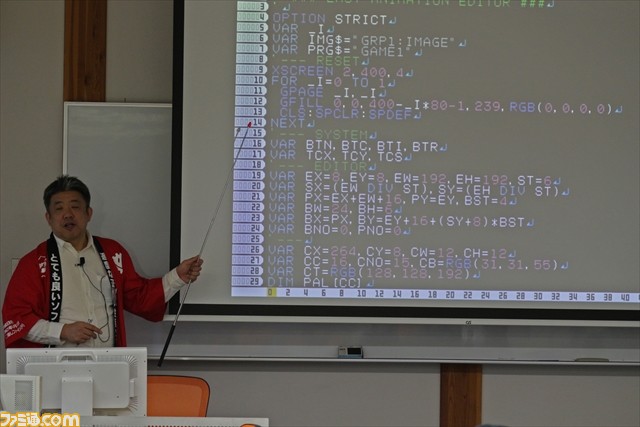

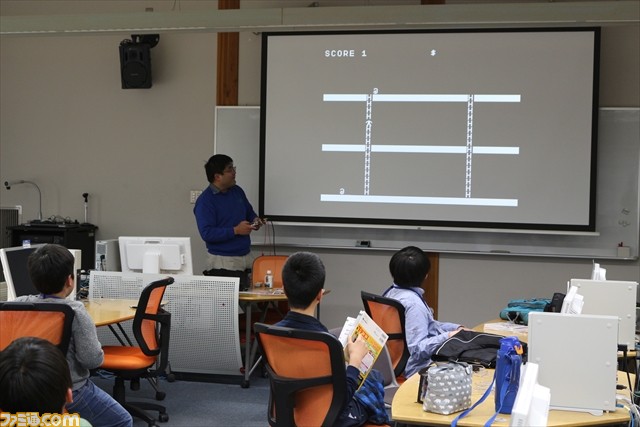

セミナーは午前10時よりスタート。今回のテーマは「お絵描きソフトつきのシューティングゲームのプログラムがどのように書かれているかを、実際にプログラムを入力し、改造しながら学習していく」というもの。まずは『プチコン3号』の基本的な使いかたを解説した後、完成形のゲームのデモンストレーションを小林氏みずからが行いました。

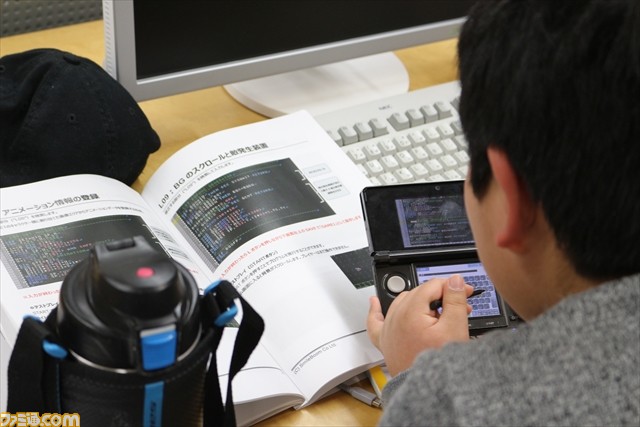

参加の子どもたちに課せられた最初の課題は、“ゲーム全体の初期化”ルーチンのプログラムを、資料に書かれている通りに入力すること。プログラムの長さは全400行中の約50行ほどとはいえ、『プチコン3号』あるいはPCキーボードによる文字入力自体に慣れていない子どもたちは、それぞれの水準で苦戦しているようでした。

そんな中、命令文を入力している途中、変換候補の命令文がリスト表示されるのに気づき、お昼休み前に課題部分の入力を終わらせたばかりか、別のルーチンの入力を進めるほど効率よくプログラミングできた子も何人かいました。

指定された通りのプログラムの入力──いわゆる“写経”を通して、プログラミングが本質的にどのような行為であるか、それぞれの実体験として学べたのではないでしょうか。

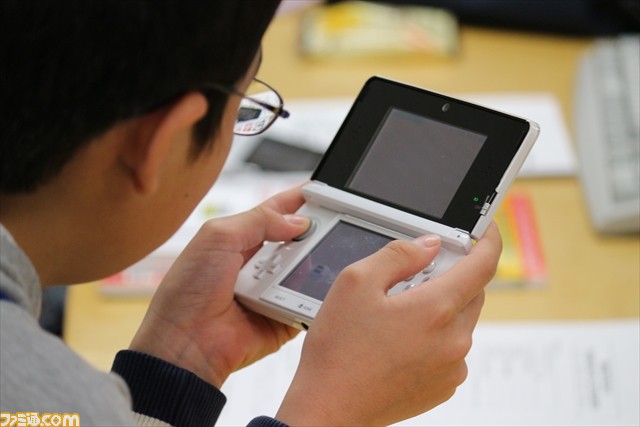

午後からは、個々の『プチコン3号』にあらかじめ保存されていた完成版プログラムを起動してのゲームプレイ&お絵描きツールによるゲーム内グラフィックの作成セッションに。

あちこちの席から勇ましいBGMが流れ、プレイ結果に応じた参加者たちの声が飛び交う、午前の写経タイムとはうってかわったリラックスムードがセミナールーム内に漂っていました。

ニンテンドー3DSの上画面で遊べるシューティングゲームと同時に下画面で起動しているお絵描きソフトは、作成したドット絵がすぐさまゲーム画面に反映される優れもの……ということで、絵心のある参加者はアニメーションパターンにこだわって熱心に、そうでない参加者もデフォルト状態では殺風景すぎる背景に彩りを与えて、“自分だけのシューティングゲーム”に仕立て上げていました。

今回のセミナー以前に、何らかのプログラム言語に触れたことがあると思われる一部の参加者たちは、資料の解説を参考にプログラムの特定箇所のパラメーターを変えて、自機のミサイルを超連射仕様にしたり、オート連射ではなく1回1回ボタンを押すごと弾を出す形式に“改造”し、その成果を見せ合っていました。

午前中は文字をうまく入力できず半泣き状態だった子も、すでに完成しているプログラムに手を入れることでゲームに変化を起こすことに夢中になり、小林氏らに積極的に質問するように。

ゲームをプレイする→プログラムやグラフィックに手を入れる→その結果をゲームプレイで確認する……というサイクルを、それぞれが関心を寄せる分野で体験している様子が印象的でした。

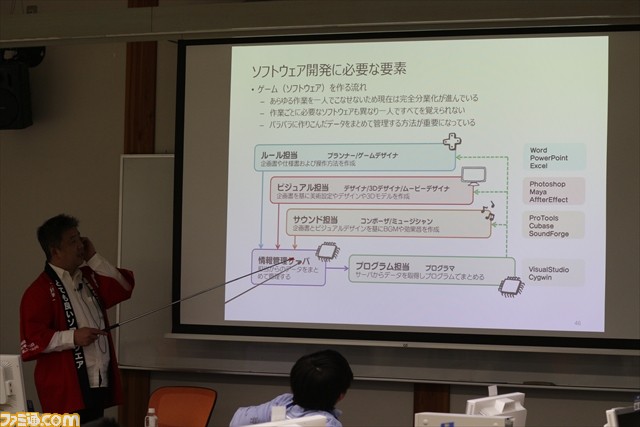

最後に、小林氏によるゲーム開発会社の仕事内容の解説と、ゲームクリエイターを目指す人への先輩としてのアドバイスが。

「コンピューターを使った仕事は、ネットワーク環境とPCと電源さえあれば、大都市ではなくても十分成り立ちます。優れたアイデアをもって上田から世界に発信できる人材が育ってくれることを願っています」とコメントし、今回のセミナーを締めくくりました。

セミナーを終えて……

今回のセミナーについて、小林氏は「たまたまうまくいきました」と謙遜気味に振り返りました。

約1000行のゲームプログラムを先頭からひたすら入力させるスタイルで行った結果、途中離脱者を出してしまった昨年の反省を考慮し、全体の中のまとまった一部分を入力させ、進行度のバラつきは事前に用意した完成プログラムの読み出しで対応……という形にしたことで、参加者全員に何らかの達成感を与えられた結果に、ひとまずホッとしたようでした。

小林氏は、プログラミング入門として長いプログラムを写経することの有用性・必要性は依然感じていて、「特定部分を入力させてみんなにプログラミングを楽しいと思わせるか、プログラミングは大変だと思い知った上でそれでもついてくる子を指導していくか?」という点に関しては、いまだに答えを出せないとのことでした。

個人的に印象に残ったのは、参加した子どもに同席した親の何人かが、子どもと同じように『プチコン3号』でプログラミングを行っていた姿です。その様子は、子どもの習いごとにただつきあっているというよりは、せっかくの機会に自分自身も楽しんでいるように見えました。

斎藤氏は、「子どもはやったことがすぐ結果に出ないとモチベーションが上がらないんです」と、みずからが担当するプログラミング・電子工作教室“十勇士パソコンクラブの指導経験から、プログラミング学習のカリキュラムの難しさに共感を示しつつ、ゲーム会社の社長がみずから指導にあたるセミナーそのものについては、子どもたちやその親にとって貴重な機会であると捉えているようでした。

斎藤氏によれば、上田市マルチメディア情報センターのこうした取り組みは、地域の小学生たちやその保護者にはある程度浸透しているものの、それ以外の大人たちにはほとんど関心を持たれていないとのこと。「昨年、当センターの今後の運営についての審議会の答申が、“廃止もやむなし”の部分だけ取り上げて地元の新聞に掲載されてしまった一件が象徴的ですね」と苦笑いしました。

実際のところ、同センターのように地域の情報教育の拠点を市で運営しているケースは全国的にも例が少なく、その強みを最大限に生かすことが本当の意味での地域の活性化につながる……と、斎藤氏は語ります。

地域の将来を担う人材は、地元愛を持つ大人たちの理解と行動によって育つ──上田市マルチメディア情報センターと、さまざまな形のプログラミング教育を推進するスマイルブームの取り組みに、今後も注目していきたいです。