AIをテーマに、3人の研究者もゲストで登壇

2016年8月23日、黒川文雄氏がナビゲートする“黒川塾(三十九)”が、デジタルハリウッド大学大学院 駿河台キャンパスにて開催された。

黒川文雄氏は、ギャガコミュニケーションズやセガエンタープライゼスでは宣伝担当として手腕を発揮し、その後はデジキューブにてゲームソフトのコンビニ流通を開拓。現在はブシロード取締役副社長を務め、NHKJapanでは家庭用ゲームメーカーとの大型の共同タイトルを企画開発、運営にも関わっている。あらゆるエンタメジャンルに精通したメディアコンテンツ研究家だ。

そんな黒川氏が主催しているのが、エンターテインメントの未来を考える会“黒川塾”。その第39回となる“黒川塾(三十九)”が、2016年8月23日に、デジタルハリウッド大学大学院 駿河台キャンパスにて開催された。その模様をリポートしよう。

今回の会のテーマは、「誰にでもわかる! エンタメ的人工知能(AI)考察」。ステージではまず、司会を務める黒川氏があいさつし、続けてAI研究のオーソリティがゲストとして紹介された。ゲストははこだて未来大学 教授の松原仁氏、電気通信大学 助教の伊藤毅志氏、ゲームAI開発者の三宅陽一郎氏の3人。黒川氏が質問を投げかけ、3人が答えるというクロストークの形で、会は進行した。

定義が難しいAIは、課題も山積み

黒川氏が最初に投げかけたテーマは、“AIとは何か?”だ。松原氏は「人間のように賢いコンピュータを作りたい、というのが最大公約数的なものですが、それ以上踏み込むと人それぞれ。100人いれば100個、人の数だけ定義があるとも言われます」とコメント。いちがいにAIといっても、人それぞれによってとらえ方や研究ジャンルが異なる分野であることを説明した。

ここではAIの定義と絡めて、松原氏の著書『人工知能になぜ哲学が必要か』と、三宅氏の著書『人工知能のための哲学書』も紹介された。その流れで話題に上がったのが、“フレーム問題”というテーマ。フレーム問題とは、人間は目標の問題を解くために、たくさん情報がある中でどれが必要十分か見極められるが、コンピュータはそれができないという問題。人間は経験上、“枠”を囲って情報を整理できるのに対し、コンピュータは、知識を全部さらおうとしてしまい、答えが出ないのだ。

「だから囲碁とか、決まったフレームを人間が与えないといけないんです。でも囲碁のAIは囲碁のフレームで思考するので、たとえば料理はまったくできない。すごい偏屈だけど、特化した能力はすごく高い人、というイメージなんですね」と、わかりやすく解説してくれたのは三宅氏。ちなみにこのフレーム問題は、いまだ解けないAIの大きな課題。現在、AIとして“ディープ・ラーニング”が注目されているが、松原氏によると、「ディープランニングがもてはやされているひとつの理由は、もしかしたらフレーム問題を解いてくれるかもしれない、という期待があるから」だそうだ。

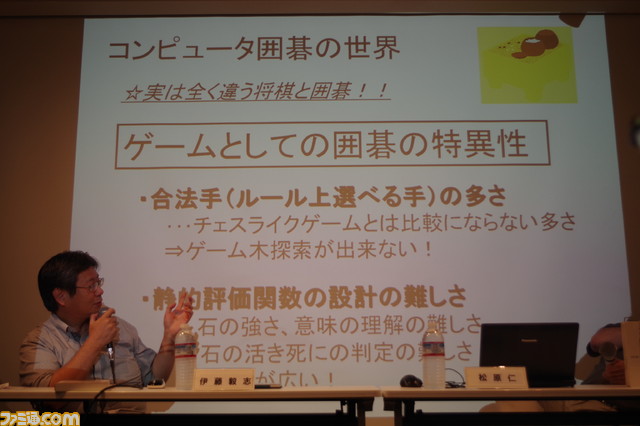

フレーム問題の流れで、つぎに話題となったテーマは、囲碁や将棋のAIについて。2016年3月にはAI“AlphaGo(アルファ碁)”がプロ棋士を倒して大きなニュースとなった。

ここではまず、伊藤氏が「アルファ碁はすごいAIですが、囲碁しかわからないわけですし、同じ囲碁でもルールが違えばダメです。たとえば人間なら、19×19盤・13×13盤・9×9盤のそれぞれに応じて戦えます。また将棋名人の羽生さんのように、将棋も囲碁もうまい人はいますが、そんなAIはいませんよね」と、AIの特徴を解説。人間と比べ、まだまだ課題があることを強調した。

続けて補足として、松原氏が、それでもAIはすごいという点を示唆。「いまの囲碁や将棋のAIの強さは、課題を解決できていないのに、人間に勝っちゃうこと。欠点だらけでガードが甘いボクサーなのに、ハードパンチで倒しちゃうみたいなね」と松原氏が語ると、伊藤氏が「そういえば羽生さんが、AIはどこからパンチが飛んでくるかわからないようなイメージ、と言ってたエピソードがありました」と、意外性も含めたAIの強さについて言及した。

スライド解説でさらにAIの本質に迫る

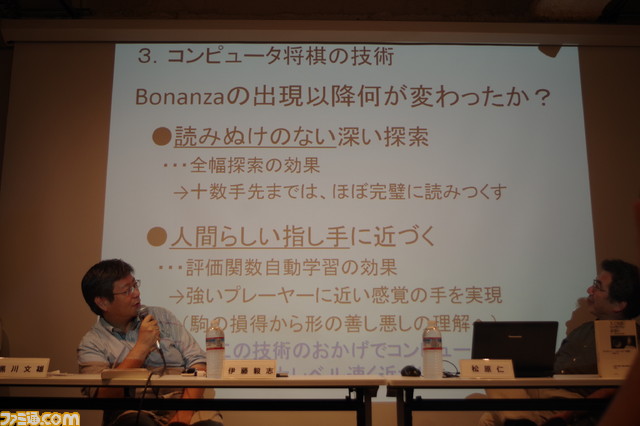

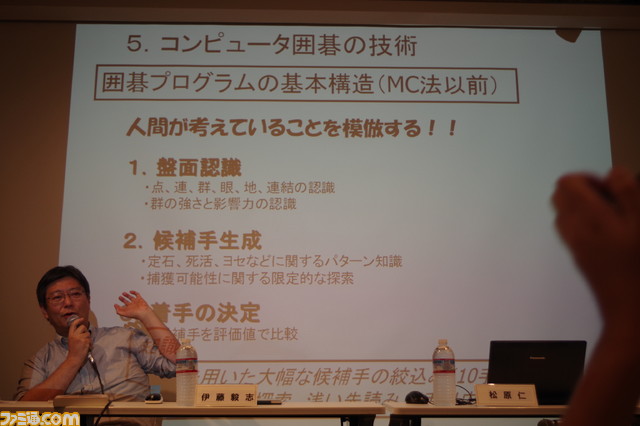

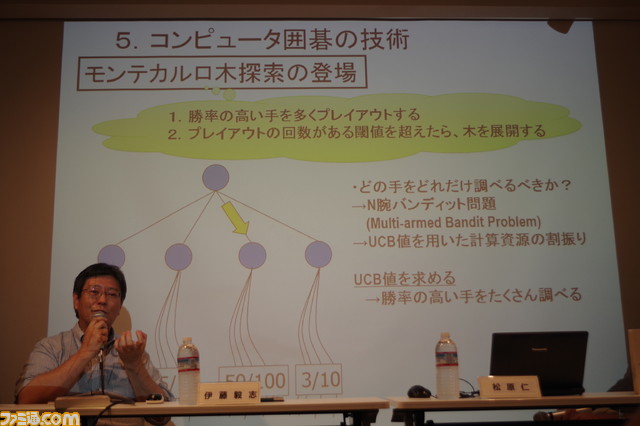

ここでクロストークはひと区切りとなり、後半戦では、スライドを交えていろいろな事例が紹介された。最初のコメンテーターは伊藤氏だ。まず紹介されたのは、2006年に登場した将棋AI“Bonanza”。これ以前は、プログラマーにも高い将棋の知識・強さが必要だったが、「それを不要とした画期的なAI」(伊藤氏)だ。

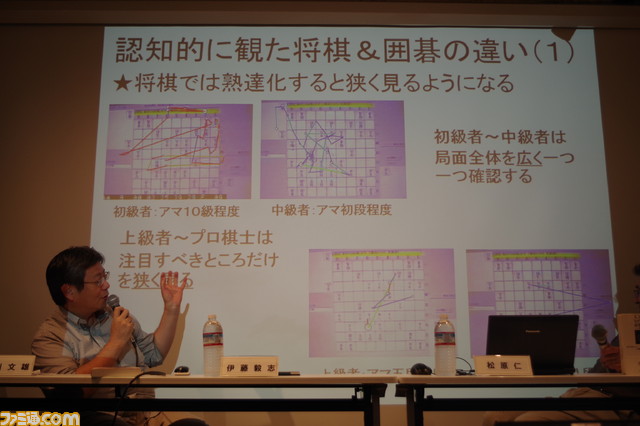

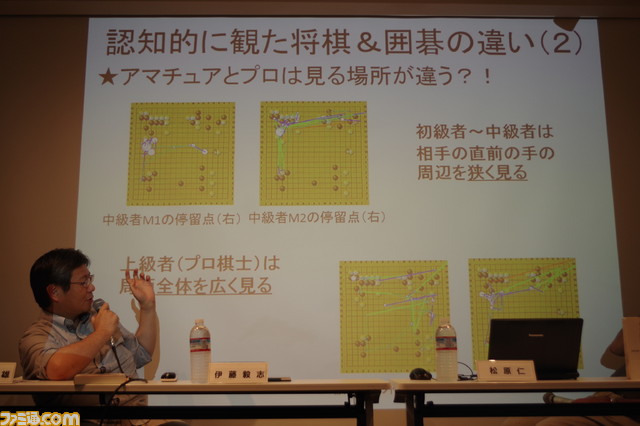

続いては囲碁AIの話となったが、ここでスライドに映し出されたのは、認知的に見た将棋と囲碁の違いを表すデータだ。具体的には、対戦中のプレイヤーの“目線”を示したデータなのだが、ユニークなのは、アマとプロを比較したときに、将棋と囲碁ではそのデータが正反対なこと。詳しくは写真のとおりだが、狭く見るか広く見るかの違いで、興味深い結果となっている。

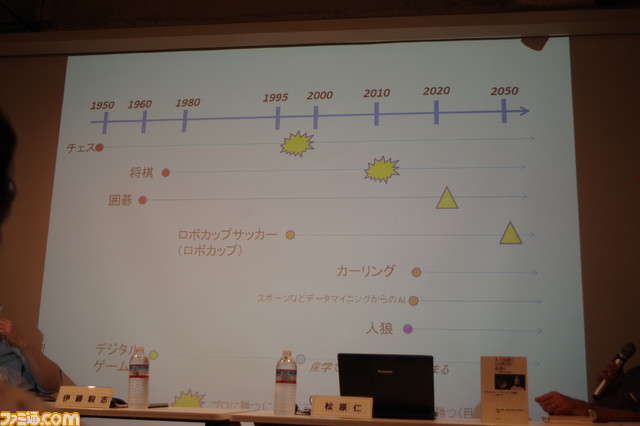

三宅氏は、AI登場から現在までの流れを、ジャンルごとに時間軸を交えて紹介。写真を参照してほしいが、最初のAIは1950年あたりのチェスで、最近ではカーリング、人狼ゲームなど、AIの研究対象は広がってきている。

「黄色い△は、AIが人間に勝つであろう予想時期なんですが、きっとチェスや将棋のように、それは早まるでしょう」(三宅氏)。

最後のスライド紹介&コメント担当は松原氏。松原氏はちょっと趣向を変えて、AIと人間が勝負したエポックメイキングなシーンの数々などを、写真で見せてくれた。

ここで紹介された写真は、1997年のカスパロフとディープ・ブルー(AI)のチェス対戦、人間どうしの対戦となる将棋の羽生名人と谷川名人の感想戦、清水女流プロとAI連合の将棋対決。なおこの将棋対決のときは、清水女流プロに対し、AIは当時最強の『激指』を筆頭に4つのソフトを同時に使用して、もっとも多かった答えにそってつぎの一手を打っていたそうだ。

スライド紹介コーナーが終わり、AIを題材とした“黒川塾(三十九)”も、これにて終了。ラストに雑談として、「AIと羽生さんはどっちが勝つ?」という話題が飛び出たが、「最新AIといまの羽生さんなら、おそらくAIに分があるのでは?」という意見が、ゲストの総意だった。日々AIが進化しているということだろう。

1時間半にもおよんだ会では、ほかにも多彩な意見・コメントが語られたが、紹介しきれないのが残念。興味を持たれた方は、ぜひ次回の“黒川塾”に参加してみてはいかがだろうか?