ゲームをきっかけにプログラミングの世界に触れられるトークイベント

2016年5月29日、プログラミング教育関連の特別イベント“ゲームってなんでプログラミング?”が、東京都江東区・日本科学未来館にて開催された。才気溢れるプログラマ―から気鋭のIT企業経営者まで、さまざまな年代・立場のプログラマーによって語られた“プログラミング学習のいまと未来”をお届けする。

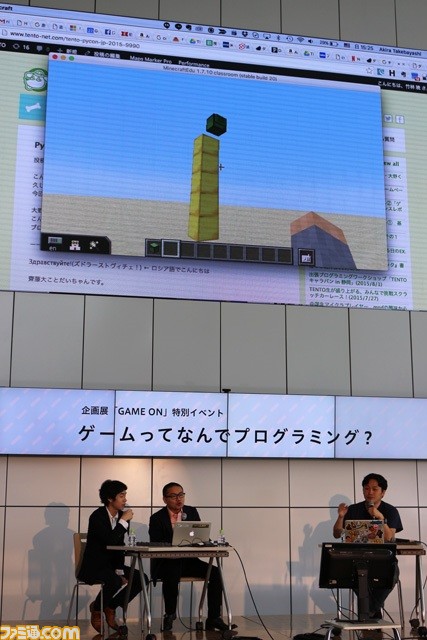

3月2日から同5月30日まで日本科学未来館で開催された企画展“GAME ON ~ゲームってなんでおもしろい?~”の特別イベントとなる、“ゲームってなんでプログラミング?”。ゲームイベントの中でプログラミング教育について語る場を設けたことについて、“GAME ON”日本版の企画・監修を手掛けた、角川アスキー総合研究所取締役の遠藤論氏は、「ゲームは、誰かがプログラムを書かないと存在しない。ゲームの先にはプログラミングの世界が待っていることを示したかった」と、オープニングトークで、その意図を語った。

第1部・プログラミングってどうやってはじめたらいい?

■登壇者

第1部は、子どもがプログラミングを始めるきっかけと、その世界に進むことで何が待っているかを、小学生から新社会人までの現役プログラマーが、それぞれの経験談として語った。

瀬谷姉妹が2年前に初めて触れたプログラミング環境は、子ども向けプログラミング言語のScratch。最初はScratchのコミュニティサイトに公開されているゲームを遊んだり、プログラムを真似して自分でゲームを作っていたが、「ゲームの中でじゃなくて、現実の世界のものを作ってみたいと思って」(香乃さん)、ロボットの制作を始めたのだという。そもそもプログラムに興味を持ったのは、コンピュータ関係の仕事をしている父からのすすめ。その魅力にハマってからは、プログラミング教室に通ったり、父に教わったりしながら学んでいったのだそうだ。

清水さん、矢倉さん、秋葉さんの3人がプログラミングの世界に触れたのは、中学生になってから。もともと数学が好きだったという清水さんは、通っていた塾の、プログラミングを教えてもらえる短期講座に参加したところ「メチャクチャおもしろかった」(清水さん)ため、以降、ゲーム制作を足がかりに、独学で学んでいったという。矢倉さん、秋葉さんのきっかけは、学校のパソコン部への入部。小学生時代は読書や電子工作に夢中になっていたという矢倉さんは、「ゲームができるんじゃないかな」くらいの気持ちで入部したら、いきなり分厚いプログラミング教本を先輩に渡されたという。いざ始めたら「ゲームより全然おもしろいじゃん!」と思ってのめりこみ、中学2年生のときに参加したセキュリティ&プログラミングで手応えを得たことが、現在につながっていると振り返った。

「最初からプログラミングそのものに興味があった」という秋葉さん以外の登壇者には、プログラミング学習の初期段階において、テレビゲームとの接点がみられた。プログラミングを学べる素養や環境が備わっている子どもにとって、テレビゲームは、「広大かつおもしろそうな世界の入り口の電光看板」なのかもしれない。

プログラミングを学んでよかったことは? との石戸氏の質問に対しては、「ロジックの組み立てかたが身についた」(秋葉さん)、「これを作るには何が必要かということを考えられるようになった」(香乃さん)、「わからないことを自分で調べられるようになった」(理乃さん)と、学習の際の基礎となる能力が自然と身についたことが語られた。また、「英語の資料を当たり前に読むようになったことで、英語力が身についた」(清水さん)「プログラミングコンテストに参加し、海外の人とコミュニケーションするようになったことで視野が広がった」(矢倉さん)など、プログラミングを深く突き詰めていく過程で、世界規模で通用する知識や姿勢が付随してきたことも挙げられた。

第2部・ゲームとプログラミングの関係ってどうなんだ?

■登壇者

第2部は、プログラミング教育やゲームに関わっている大人たちによるセッション。プログラミングをどのようにとらえ、自身の仕事にどのように役立てているかといったことが、赤裸々に語られた。

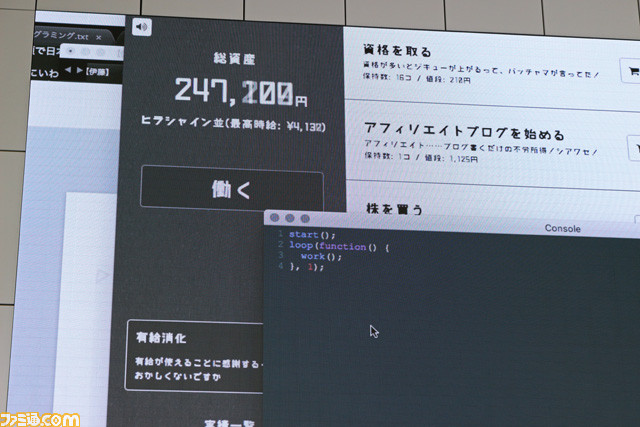

まずは、草野氏が制作したフリーゲーム『働クリッカー』を紹介。クリックすることでお金を稼ぎ、1億円&全資格取得を目指すという、仕事シミュレーション的なクリックゲームだが、Javascriptというプログラミング言語で“チートコード”を記述できるのが、最大の特徴。ふつうにクリックし続けるとクリアーするのに最短でも6分くらいかかるところを、効率的なプログラムを書くことで、1秒以内にクリアーできるのだという。草野氏がその場で即興で打ち込んだ数行のコードでも、実行すると所持金がみるみる増えていった。

続いて竹林氏が、“ComputerCraft Edu”というMODを入れたPC版『マインクラフト』で、コードを書かないプログラミング(タートル)による、ブロックの自動連続配置を実演。単純作業のくり返しが、プログラミングによってあっという間に終わることが、観客に強く印象づけられた。「球体を作るなどの高度な作業を実行させたくなったときは、コードの世界に進んでほしい」と語る竹林氏は、子どもたちができることをいかに増やすか、いかに世界を広げられるかといった観点から、『マインクラフト』を使ったプログラミング学習の有用性を強調した。

上記の二例を受けて、清水氏は、ゲームとプログラミングの関係の近年はやりとの形として、「ゲームを遊ぶためにプログラミングする」ことを挙げた。また、「いまはまだゲームの中での話だけど、(その潮流は)すぐ現実の世界に来る」と、近年目覚ましい発展を遂げるロボット、人工知能などの分野を引き合いに出し、「それらに囲まれた社会で、それらとつきあっていくために、意思を伝える手段としてのプログラミングは必要不可欠」とした。

「プログラミングをやっていると、プログラムで世の中のものが動いていることに、もっと深く納得がいく」と、清水氏よりもやや控えめなトーンながら、草野氏も同調。「クルマが動かなくなったとき、クルマの中身のことを知らないと、単にいま調子が悪いのか本当に壊れたかを判断できません。そのためにだけでも、プログラミングは学んでおいたほうがいいですね」と、物事の構造を理解する基礎知識としてのプログラミング言語に触れる意義を語った。

プログラミングをどのように学んだらいいか? ということに関し、竹林氏は、前述の『マインクラフト』からのコード記述式プログラミング言語への移行が現状スムーズにいっていないことを認めた上で、それでもなお、複数のプログラミング言語にチャレンジすることを推奨した。「いま使っているツールに慣れすぎちゃうと、ほかのツールに挑戦するハードルが上がってしまうんです。プログラミング言語は非常にたくさんあるので、ひとつで挫折しても、いろいろ試してみてほしいですね。そうすると、同じ動作をさせる命令が、プログラミング言語によって違う言葉で出てきます。言葉って、ふたつの辞書で引くと、すごく覚えられるんです」(竹林氏)。

草野氏は、「プログラミングを学ぶことは難しそうと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。ただ単につらいだけです」と会場の笑いを誘いつつ、プログラミング的発想を養うゲームの遊びかたを伝授。「ゲームのバグ(※開発者が本来意図していない、ゲーム内の動作・現象)を突くプレイを研究することで、“この画面はいまどういうルールで動いているのか?”という、ルールの塊とルールの最小単位を探せます。これって、プログラミングといっしょなんです。裏技とか必勝法といった、ルールを探すゲームのしかたって、いいですよ」(草野氏)。

清水氏は最後に、プログラミングを学習すれば誰もが第1部の登壇者たちのような存在になれるわけではない……としつつも、自身のポテンシャルを発揮できる手段としてのプログラミングの有用性を改めて主張。「ゲームの中でアイテムを手に入れても、ゲーム機の電源を切ったらそれを使うことはできませんが、プログラミングの世界で獲得した新しいスキル、言語、ライブラリは、現実の世界を変えるすごい力になるんです」とし、トークセッションは終了した。

【取材後記】

「身のまわりすべてプログラミングに制御されているコンピュータに囲まれて過ごす中、どんな道に進むにしても、プログラミングの原理やコンピュータの仕組みを知っておくと、自分が夢中になったことを極めるときの手段になると思います」(石戸氏)という基本的な考えかたは共通しているものの、第1部と第2部でずいぶん異なる印象のトークが展開した、今回のイベント。前者は、プログラミングの知識や技能を既存の価値観・評価軸の延長線上でいかに活かしているかが中心に語られ、後者は、既存の仕組み・枠組みを1階層上の視点から眺めることで、プログラミングがそこに介入する有用な手段となりうることを、実践者本人が語ったとの印象を受けた。「プログラムを学んだことでエリート人生を歩んでこられたんですね」という、石戸氏の秋葉さんに対する問いかけ、「僕は高卒だけど並みの大卒よりも稼げています。なぜかというと、自分で働いていないからです。プログラムを書いて、コンピュータが勝手に稼いでいるんです」という清水氏の発言が、それぞれのトークの方向性を象徴していた。

ハイレベルかつ両極端な世界の話題が展開した本イベント中、唯一なごんだのが、第1部後半での、登壇者どうしのやりとり。「実物のもので、どういうものを作りましたか?」という理乃さんの質問に、秋葉さんが「僕はコンピュータの外の世界に興味がありません。コンピュータの中で自分のロジックが動くことに魅力を感じます」と答えた時の、「信じられない。パソコンの中でやって何が楽しいのか……」という香乃さんの感想が、これからプログラミングを学んでいくであろう多くの子どもたちの肌感覚に、もっとも近い気がした。

誰もが身につけ、それぞれの水準で利用する価値と必要性があるプログラミング。2020年度からの公立小学校での必修科目化を前に、子どもたちとその親がどのように理解を深めていくか、また、その過程でテレビゲームがどのような役割を担っていけるのか、ゲーム情報メディアとしても注意深く見守りつつ、情報を発信していきたい。

[“GAME ON ~ゲームってなんでおもしろい?~”関連リポート記事]

※“GAME ON ゲームってなんでおもしろい?” PlayStation VRも試遊できるゲームの展覧会が開催! オープニングセレモニー&プレス内覧会の模様をお届け!

※“GAME ON”の特別シンポジウムで、SIE WWS吉田修平氏、水口哲也氏、石黒浩氏がVRやアンドロイドのスリリングな未来を語る

※好きこそクラフトの上手なれ! “マイクラ部ワークショップ@GAME ON”レッドストーンワークショップリポート

※伝説のクリエイターが語るゲーム開発の真髄とは? “ナイト「GAME ON」第一夜「スペースインベーダーはいかにして生まれたか」”リポート

※セガのハードに込められた熱意が語られた GAME ONトークイベント“セガハードの歴史を語り尽くす”詳細リポート

※岩谷徹氏と遠藤雅伸氏 伝説のクリエイターふたりがトークバトル “ナイト「GAME ON」”第3弾をリポート!!