サザーランド氏が築いたCGの基礎

2016年4月29日・30日、千葉・幕張メッセにて開催中のニコニコ動画最大のイベント“ニコニコ超会議2016”。初日の29日には、ドワンゴ自由研究ステージブースで、CGとVRをテーマにした座談会が行なわれた。その模様をリポートする。

座談会の出演者は4人。UEI代表取締役社長の清水亮氏、NVIDIA Japan シニアディレクターの橋本和幸氏、ドワンゴ UEIリサーチ所長の西田友是氏、映画監督の樋口真嗣氏で、清水氏が司会進行役を努め、ほかの3名に話題を振るという形で、座談会が進行した。

最初のテーマは、“そもそもCGとはいかなるものか?”ということで、スクリーン画面とともに、清水氏による簡単な説明が行なわれた。

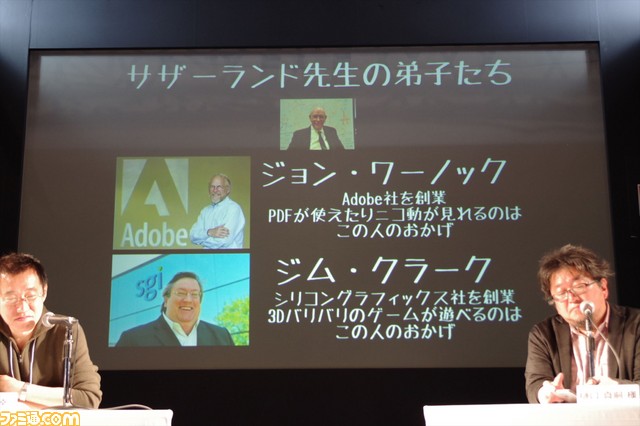

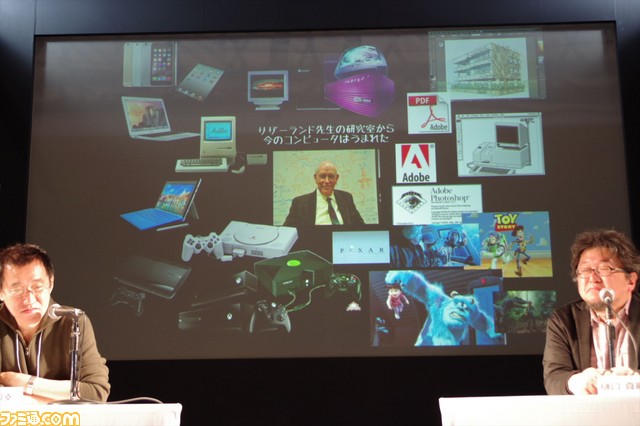

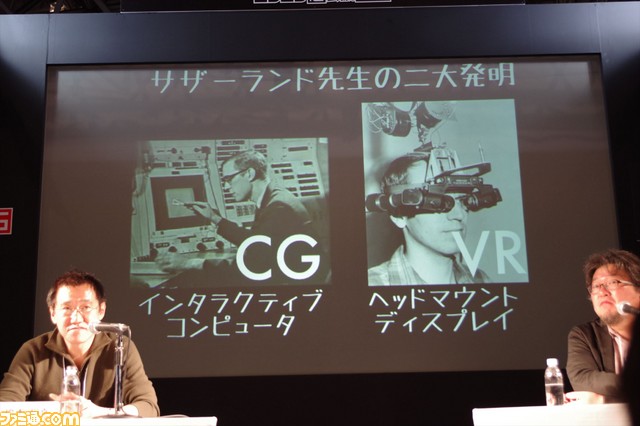

まず紹介された人物は、情報理論の父と呼ばれるクロード・シャノン氏と、その弟子であるアイバン・サザーランド氏。サザーランド氏は、インタラクティブコンピュータとヘッドマウントディスプレイの、二大発明をなした人物とされている。さらにその系譜をつぐあまたの弟子たちの研究により、現在のCGやVRの基礎が作り上げられてきた経緯が、清水氏により語られた。

CGの歴史が語られた流れで、話題は出演者のCGとの関わりへ移る。橋本氏は、会社に入って「CGをやれ」と言われたのが1987年ころのことだとか。「当時はCGになじみがなく、NHKのテレビ番組の“人体もの”で使われていたものを見た程度でした」(橋本氏)。

そして西田氏は、大学3年のころに仲間がコンピュータで絵を描くというので、その研究室の門を叩いたのがCGと出会うきっかけになったとのこと。また樋口氏は、自分が絡んだ映画でのCGという部分で、ビートたけし主演の映画『ほしをつぐもの』が印象に残っているという。「たけしさんがクシャミをすると一瞬、オオカミになるのですが、そのシーンでCGを使いました。デジタル加工した画像を日本映画で使ったのは、おそらく初めてだったのではと思います」と語った。

代表作となる『ガメラ 大怪獣空中決戦』では、ガメラが回転して飛ぶシーンや、炎を吐くシーンでCGを活用したという樋口氏。ここで話題は最新作『シン・ゴジラ』の話となり、スクリーンではその予告編映像が流された。

出演者が感じている“CGの魅力”とは

続いてのテーマは、“コンピュータ・グラフィックスの魅力”について。「やっぱり、新しい映像が見られることだと思います」と答えたのは、橋本氏。「いままでと違う形で絵が作れたり、こんなこともできるの? と思うことが実現できることが魅力です」(橋本氏)。

清水氏がそこで、「そういう意味では『FFVII』も、新しい形のゲームでしたよね」と橋本氏に振ると、「ええ。でも問題は、アレを2メガのメモリに落とし込むことでした」と橋本氏が返答。思わぬ苦労話を聞かせてくれた。

樋口氏は、「いまはグルッと1周して、自然に見えるCGより、初期のワイヤーフレームだけとか、いかにもなCGに魅力を感じています」と意外なコメントをする。「たとえば最近見たなかでは、惑星の軌道。太陽の周りを回っていても、太陽自体が少しずつ動いているから、追いかけるように螺旋を描く。その正確な螺旋とか、キチっとプログラミングされているものがいいですね」と述べた。

その樋口氏の発言を受ける形で、「僕もCGの魅力のひとつとして、ワイヤーフレームは好きですよ」と続けたのは西田氏。だが大学の講義でワイヤーフレームを使うと、いまどきの若者は困惑するのだとか。それは、CG=美しい映像、という認識が当たり前になっているからだ。ちなみに西田氏はCG研究の道を選んだことについて、「絵を描けばよくて、数学を使わなくてすむ」と、勘違いした結果の選択だったことを話してくれた。

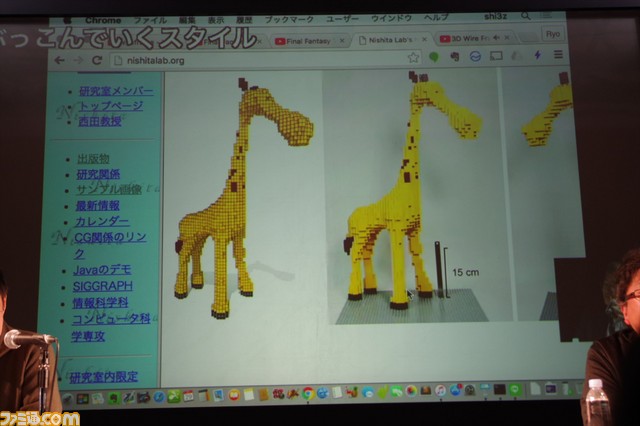

ここで司会の清水氏が、スクリーンで西田氏のホームページを紹介。ここにはCGの歴史・基本技術はもちろん、最近の研究内容も掲載されている。たとえばコンピュータに「こういうものをCGで作りたい」と聞くと、レゴブロックによる設計図をだしてくれたりなど、ユニークなものも多い。

VRの魅力、課題、そして可能性

最後のテーマは、“バーチャルリアリティの魅力”。「誰もが体験して楽しめるということ」を挙げたのは、西田氏。「世界全体にCGの魅力を伝えるための、いい道具だと思っています。VR側の人から見れば、CGはVRの要素のひとつでしょうけれど、CG側の人から見れば、VRはCGのいい宣伝材料なんですよ」と、CG研究者ならではの見方を語ってくれた。

橋本氏は、「ヘッドマウントディスプレイは、人間の頭の動きに合わせて映像も動くわけですが、そのインプットを使って、この人がどの場所をどれくらい、どういう順番で見ているのか? というデータも取れます。それをうまく使えば、映画のシナリオをマルチエンディングに切り替えたり、いろいろな応用ができると思います」とコメント。大きな可能性を秘めているコンテンツだと述べた。

「任天堂のバーチャルボーイ時代からのVRファンです」というのは樋口氏。「でも、バーチャルボーイから何ひとつ変わっていないところもあるんですよ。覗いたときにメガネが汚れるので、つぎに使うのがイヤだという(笑)。正直、これはVRというか、ヘッドマウントディスプレイのネックだと思っています」と、樋口氏はVRの課題も語る。「あと現状、装着時に担当者が必要なところも気になります。頭にセットしたり、使いかたを説明したり。そこをクリアーしないとダメかなと思います。中身自体はもう、言うことないくらいすばらしいのですが」(樋口氏)。

サザーランド氏がVRを発案したのは1966年のこと。以降、「“VR=メガネ”という概念は変わっていない」と、西田氏も続けて指摘する。「50年が経つのに、まだメガネ。もう少し進化してもいいのではと思いますね」と述べていた。

この意見を受けて橋本氏は、「それでも、いままでは高くて大きかった装置が、いまは安く小さくなってきています。これからたぶん、コンテンツ側の進化も起きてくるのではないでしょうか。いままではビジネスがないので、そこにお金もかけられない状況でした。一気にマーケットがふくらめば、そこから伸びてくると思います」とコメント。今後への期待を語った。

ここで座談会は終了。最後に、出演者3人のCGの道を目指す人へのメッセージを紹介してリポートを締めくくろう。

「CGも、まだまだやることはたくさんあると思いますので、若い人にもぜひ頑張って研究していただだきたいです。VRも、いまホットなマーケットなので、いろいろなチャンスがあるのではと思います。期待しています」(橋本氏)。

「ここにいる人たちはそんなことないかもしれませんが、意外と世の中に、CGが嫌いという人は多いんですよね。先入観にとらわれず、CGを好きになってほしいと思います」(樋口氏)。

「研究者の立場でいうと、CGの研究はちょっと飽和期に入り、どれだけ新しいことができるのか、という不安もあります。ですが、研究者の人口は増え続けています。成功しても目立たないほど研究者が多いので、目立ちたい人には限界があります(笑)。いまからは、なかなかヒーローにはなれません。流行に乗って、みんながやるのなら俺もやる、という人にはオススメします。絵を描いて楽しめる、ワクワクできる分野です」(西田氏)。