三位一体型デバイス誕生の秘密に迫る

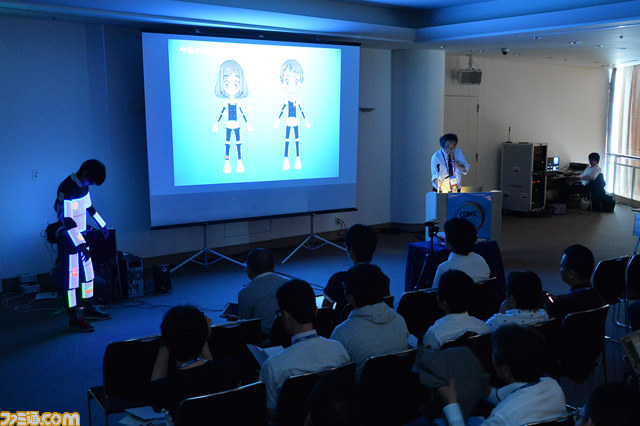

2015年8月26日~28日の3日間、パシフィコ横浜にて開催された日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンスCEDEC 2015。今回は、『パックマン』の生みの親・岩谷徹氏によるショートセッション“全身ディスプレイ型「ゲーミング・スーツ」による新しいゲーム表現形態とその応用“の講演の模様をお届けする。

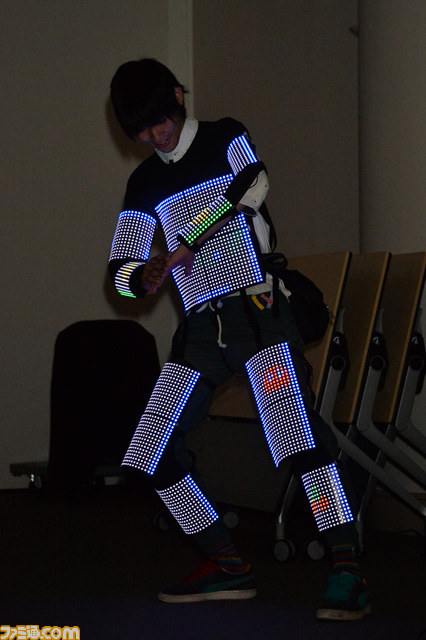

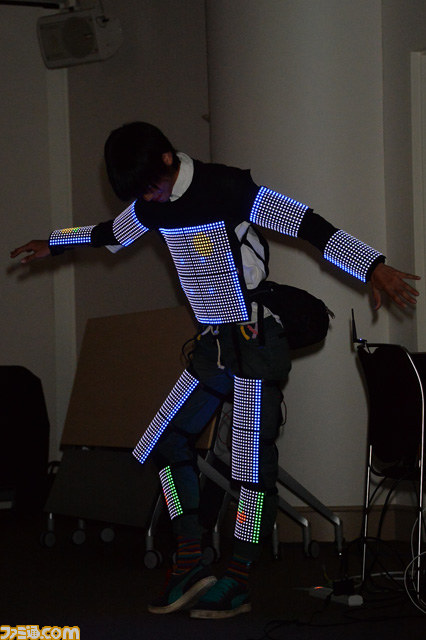

ゲーミング・スーツは、東京工芸大学 芸術学部 ゲーム学科が開発した、全身型ディスプレイ。両手、両脚、胴体部に装着されたLEDディスプレイに映し出される映像でゲームをプレイする……という斬新なゲーム表現形態が、CEDEC2015会場の展示コーナーでもひときわ注目を集めている。

※関連記事

全身ディスプレイ型“ゲーミング・スーツ”で『パックマン』を遊んできた! 手足を動かしてパックマンの道を作れ

今回のショートセッションでは、ゲーミング・スーツ開発の指揮を執る同学科教授・岩谷徹氏が、プロジェクトの経緯と今後の展望を語った。

構想イメージ、1号機を経て、2号機へ

岩谷氏によれば、ゲーミング・スーツが考案されたきっかけは、2013年夏に開催された、日本デジタルゲーム学会。ここで何かを発表しなければ……ということで、いままでになかったゲームの表現方法に挑戦することを決定。プレイヤー・入力デバイス・出力デバイスの3要素を融合させた「三位一体のデバイス」として、ゲーミング・スーツを提唱したという。

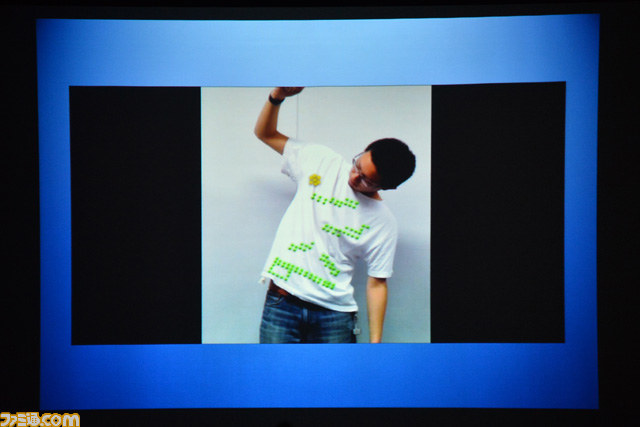

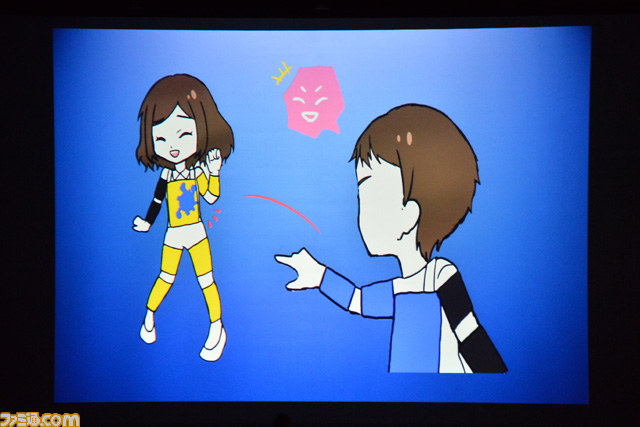

発表時は構想のみで、デバイスの開発に着手していなかったため、「身体を動かして上から下へ玉を転がす」というゲームのイメージビデオを作成。その映像を会場で流したところ、なんとも言えない笑いが漏れたことが悔しく、「絶対実現してやる、という思いが強まった」(岩谷氏)という。

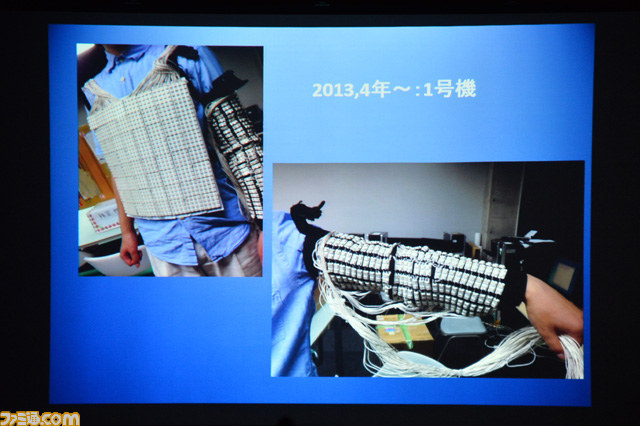

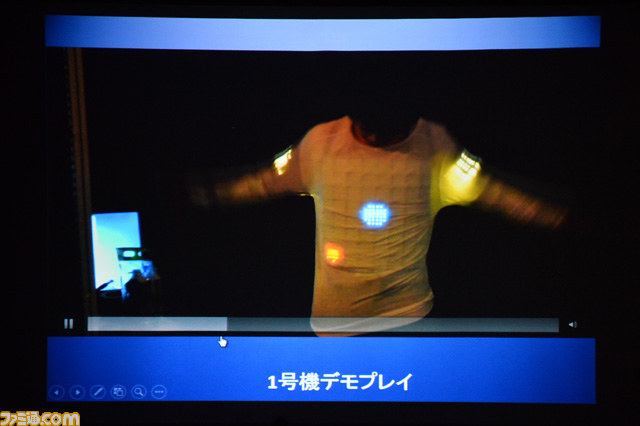

“1号機“が完成したのは、2013年末。1024個のLEDがダイナミック制御された胸部のディスプレイをメインにしたもので、2014年2月には対応ゲームも公開された。1号機は、テレビやスマートフォンのフレームから解放された、ダイナミックな遊びの可能性を感じさせるものとなったが、表示部が胸だけでは、当初の構想にあった「三位一体のデバイス」とはいえない……ということで、1号機の開発研究・増産は見送られた。

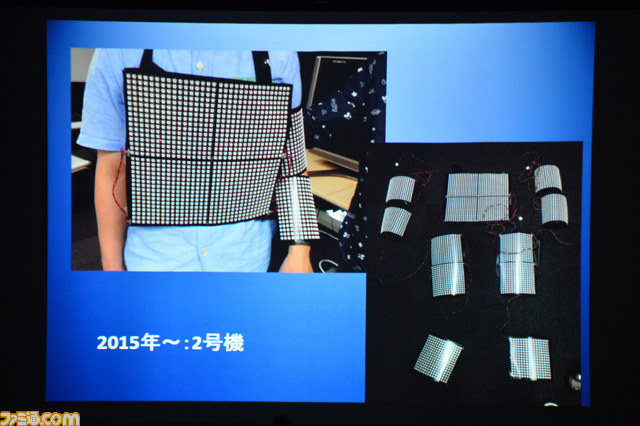

2015年になって完成した2号機は、256色カラー表示が可能なLEDパネルを、胸部、両上腕部、両前腕部、両大腿部、両下腿部の計9カ所に配置。LEDの表示装置をスタティック構造に変更したことで、使用LED数が1号機より増えたにも関わらず(2560→3584)、配線本数を大幅に減らすことに成功した(2762→42)。

ゲーミング・スーツが開拓する、未来のゲーム像

今後の構想として、有機ELディスプレイの採用や、パネルへの振動モーター搭載などを語った岩谷氏。当面は、2号機をもう1台作って、複数人での新しい遊びの形を模索するとのことだった。

セッションの最後に、岩谷氏は「ゲーミング・スーツに限らず、今後も新しい遊びについての研究を進めていきたい」と意気込みを語った。