ローカライズTRC導入で海外対応を効率化

2015年8月26日~28日の3日間、パシフィコ横浜にて開催される、日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2015”。同イベント2日目となる27日に実施された、サイバーコネクトツー開発部 ローカライズ室のティル・スティル氏による“ローカライズフレンドリーなゲーム開発のための社内ガイドライン入門”の内容をリポートする。

本セッションは、サイバーコネクトツーにおける、ローカライズTRC(Technical Requirements Checklist)を導入することでどのように海外対応を効率化するの実際に使用している資料をもとに解説。“社内ローカライズTRCとは?”、“なぜ導入する必要があるのか?”、実際に使用している“社内ローカライズTRCの紹介”、いくつかの“実例紹介”、“これからのローカライズ”についてなど、実態をもとに解説された。

ティル・スティル氏

サイバーコネクトツーでは、ローカライズフレンドリーの取り組みとして、社内ルール・ガイドラインとなる“ローカライズTRC(Technical Requirements Checklist)”を導入。現在『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4』、『ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』で実用している。今後はローカライズ版が想定されていなくても、すべてプロジェクトに適用する予定とのことだ。

ではなぜ、“ローカライズTRC”を導入することでローカライズフレンドリーなのか? おもな理由としてティル氏は、ローカライズコストの削減、ゲーム開発に注力できる、ローカライズ版が予定されていなくてもいざという時にすぐ対応できる、世界中のよりたくさんのユーザーにゲームを届けるめの4点を述べた。

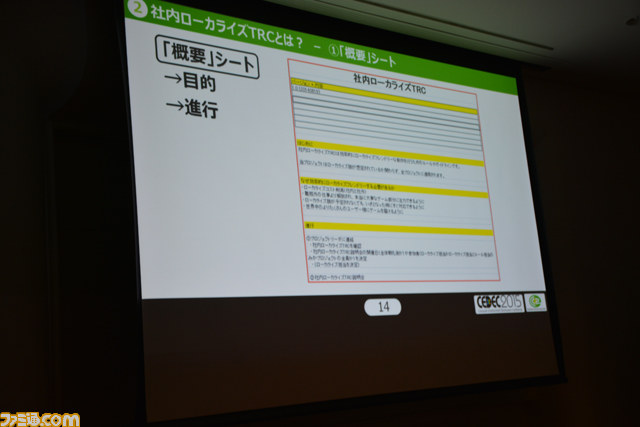

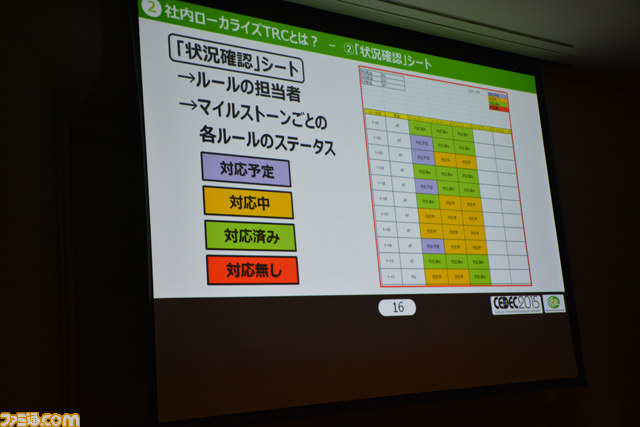

また、“ローカライズTRC”は、エクセルシートで概要、状況確認、ルールリストの形式で作成され、シートは開発プロジェクトのサーバーに保存し、常に更新しているという。

目的と進行状況をチェック。

対応中、対応予定、対応済み、対応予定なしで分類。

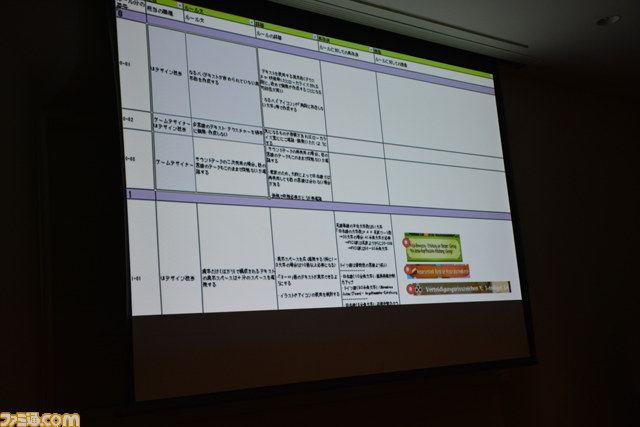

各ルールはID、担当、ルール文(1文でまとめたもの)、ルールの詳細、具体例、画像の項目で作成されている。

“ローカライズTRC”運用の実例として、『NARUTO -ナルト- ナルティメットポータブル 無幻城の巻』では、アイコンに使用されていた漢字を絵へ変更。これにより、アイコンは全言語でそのまま使用することができ、各言語のアイコン制作・翻訳コストの削減が可能となったという。

なおアイコンの文字を絵にすることが難し場合は、UIレイアウトの修正を検討するとのこと。文字を使用する場合、日本語漢字1文字につきアルファベット10文字はスペースを確保させておく必要があるとのことだ。

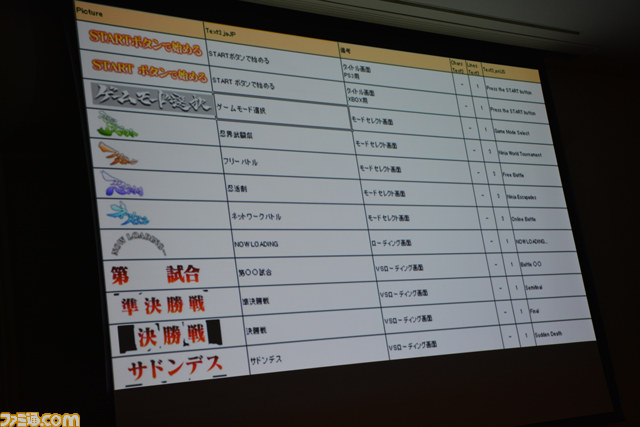

また、すべてのローカライズされるテクスチャを明確にすることで、翻訳対象テキストの漏れが避けられる。テクスチャの文字ありと文字なしのものを分別し、文字ありのものを翻訳資料にまとめることで、システムフォントのテキストとテクスチャのテキストが簡単に区別できるのだ。

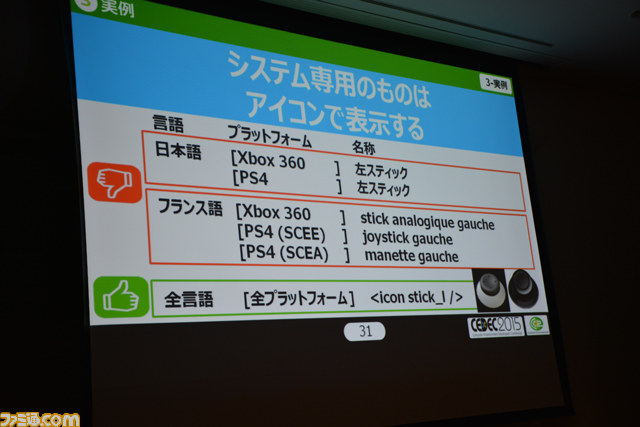

コントローラーのボタンなど、システム専用のテキストはシステム・リージョン・言語によって異なるので、アイコンを使用することで翻訳対象の分量削減、翻訳不統一、文字数の削減が見込めると述べた。

“ローカライズTRC”では、エクセルデータなどで資料を作成する際にプロジェクトに使用されているテキスト(インゲーム、テクスチャなど)は、翻訳資料のフォーマットを使用し全ファイル・シートで統一感を持たせている。これによりデータを翻訳資料内やほかのプロジェクトから移動するときに簡単に対応でき、なおかつ翻訳作業者が扱いやすいフォーマットになるという。

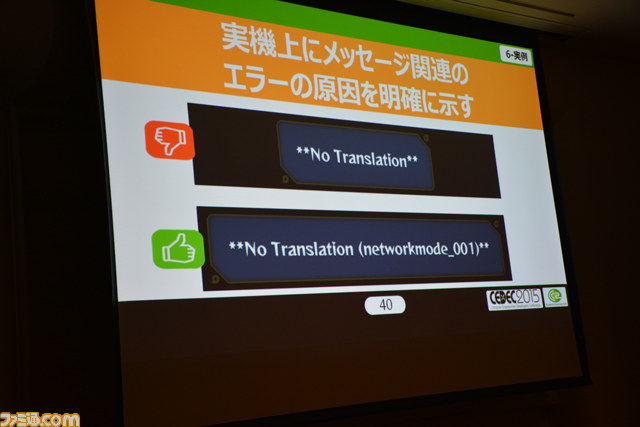

また、実機上にメッセージ関連のエラーの原因を明確に示すことも大切と強調。例えばメッセージIDが存在しない場合は「No String ID」、メッセージIDの翻訳がないなら「No Translation」といった表示をさせることで、実機上の言語チェックですぐ原因がわかりプログラムを確認せず対応できるのだ。これにより、未翻訳や存在しないテキストの確認も可能になり時間短縮につながるのだ。

“ローカライズTRC”では、翻訳作業の向上にも注力している。導入しているプロジェクトのゲームプログラムには、テキストが表示スペースよりはみ出さないようにするためスクロール・ウィンドウのサイズ可変、フォントの縮小、自動改行機能を加えている。これにより翻訳作業者は文字数の制限を気にせず作業できることになるという。

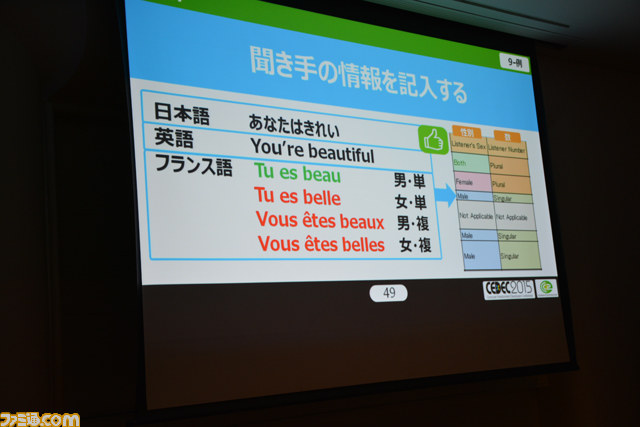

また、文法、言語よって動詞や形容詞など変わってしまうため、翻訳資料には聞き手の性別、人数などの情報を追加している。これにより、正確な翻訳が可能となると述べた。

“ローカライズTRC”を導入することで、翻訳者の無駄な工程を減らせるので、仕事の質の向上と時短が見込める。さらにテキスト表示システムを全言語で使用できるので、ほかの言語の実装が簡単に行え、ローカライズ費用のコストの削減も望めるとのことだ。

最後にティル氏は、「“ローカライズTRC”はローカライズ作業の知識の塊となります。これを導入することで社内全体のローカライズ意識を向上することができるはずです」とコメント。

“ローカライズTRC”はまだ運用したばかりで具体的な実績はないが、今後すべてのプロジェクトに導入され、改善も見込まれている。今後のサイバーコネクトツーのワールド展開に期待したい。