錯視を使って、脳の勘違いを暴き出す

2015年8月26日~28日の3日間、パシフィコ横浜にて開催されている、日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンスCEDEC 2015。ここでは、同イベント初日となる26日に実施された早稲田大学理工学術院教授 渡邊克巳氏による特別招待セッション“認知科学・心理学からみたコンピュータエンタテイメント:「体験する」とはどのようなことか”の内容をリポートする。

本セッションのスピーカー渡邊氏は、ヒトがどのように目の前にあるモノを知覚するかや、知覚と行動がどのように結び付くかといったことを研究している、認知科学のスペシャリストだ。今回は、知覚の基本的なしくみ、体験による知覚の変化、好みの作られかたなどについて講演を行った。知覚の基礎とそのユニークな特徴を知ってもらい、コンピュータエンタテイメントの創造に活かしてもらおうというのが狙い。セッションはまず、錯視を用いて、会場の参加者の“思い込み”や“脳の勘違い”を暴くところからスタートした。

知覚しているものと事実には、大いなるズレがある

「知覚されるものや我々が主観的に体験するものは、必ずしも外界の事実とイコールではない」。こう切り出した渡邊氏は、会場の参加者たちに、前方スクリーンに表示されているイラストに注目するように促した。一見なんの変哲もないひとり用ソファのように見えるが、片目をつむった上で真ん中にある境目の辺りを指で隠すと、あら不思議。灰色に見えていた背もたれの部分と白っぽく見えていたソファ下部が、まったく同じ色であることがわかるのだ。にもかかわらず、指をパッと取ると、また別々の色に見えてしまう。そのくらい人間の脳というのは環境・状況などに順応しやすく、周囲に散らばる情報を考慮し補完しながらモノを知覚しているのだそうだ。

その後もつぎつぎと有名な錯視図版が表示され、私たちの知覚と事実にズレがあることが暴かれていく。数パターンの図版を実際に見て、そのズレを体感することで、いかに脳が“経験による予測で、ここにないものを見ているか”を実感することができた。

たった1回の体験が、その後の知覚をガラリと変える!

続いて、1回の体験が知覚を変える、“ワンショットラーニング”という現象が解説された。

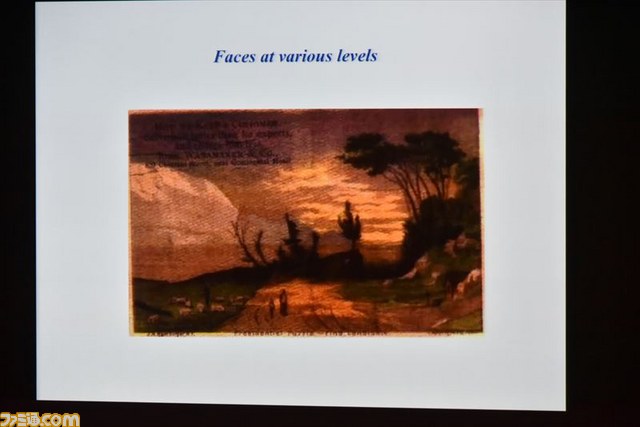

スクリーンにいっぱいに映し出された、夕暮れ時の風景画。なんの情報もなく会場でパッとこの画像を見せられたときは「これがなに? よくある外国風の景色にしか見えないけど?」という感想しか持ちえなかった。すかさず渡邊氏が「この中に顔があるので探してみてほしい。見つけたら手を挙げて」と呼びかける。会場からチラホラと手が挙がるが、依然見つけられずにいる人も。ほどほどのところで、「右側の木立が髪の毛、左側の細い木が顎になっている」とのタネが明かされた。

「さて、ここからがポイントです。この絵が顔に見えなかったときのことを思い出して、顔に見ないようにしてください」。……数秒の沈黙が流れたあと、渡邊氏が「どうでしょう、無理ですよね?」と語りかける。

そう、どうがんばっても、もはや顔にしか見えないのだ。完全なる風景だったものが、たった1回の体験で、なにがなんでも顔にしか見えなくなってしまうというのだから驚きである。

「恐らくこれから先、5年間か10年間は、これを見たら顔にしか見えなくなってしまうと思います(笑)。この段階で、私たちの頭のなかで知覚が切り替わっているんですよね。一般的な学習というのは、少しずつ積み重なって身に付いていくものです。一方で“ワンショットラーニング”は、たった1回の体験が、その後の体験をすべて変えてしまうような学習です。じつはこういうことが、意外とたくさん起こっているんですね」(渡邊氏)。

もしゲームの中でワンショットラーニングが実現できたら、これまでの価値観がガラリと変わるようなすごい体験が生み出せるかも……!? 驚きと期待が膨らむ、有意義なセッション前半となった。