好評“シナリオ塾”に続く第2弾セミナー

クリーク・アンド・リバー社は、これまでの展開で好評を得てきた、ゲームシナリオライター志望者向けの講座“シナリオ塾”を発展させ、新たにデザイナー向けサービスとして“デザイン塾”をスタート。その第1回セミナーが、2014年9月14日、都内のクリーク・アンド・リバー社 2Fセミナーホールにて開催された。

同セミナーは、企画者や開発者の生の声をクリエイターに届け、スキルアップにつなげていくのが目的。第1回の今回は、(株)バンダイナムコスタジオ協力のもと、『アイドルマスター ミリオンライブ!』のスタッフを招き、“ミリオンライブ! のイラストはなぜ売れる!? ~運営スタッフが語る、ミリオン流イラスト制作のイロハ~”というテーマで講演が行われた。その模様をさっそくリポートしよう。

市場の概況と“デザイン塾”が誕生した経緯

セミナーはまず、クリーク・アンド・リバー社 デジタルコンテンツ・グループの田川浩充氏が講師として登場。同社が“デザイン塾”を始めた経緯と、ゲームデザイナーやイラストレーターを取り囲んでいる市場概況がどう変わっていくのかなどが、デザイナー視点で紹介された。

最初に前置きとして語られたのは、日本を取り巻く現状だ。いま日本はとてもクリエイティブな市場になっていると言われ、ゲームやアニメに関わらず、さまざまなジャンルで日本の“ものづくり”が世界の注目を集めている。その象徴的なキーワードが“Cool Japan”だ。これは経済産業省が推進している事業で、簡単に言うと日本のカッコいいオリジナル文化を世界に発信するために行われているプロジェクトの総称。たとえばデザインというテーマでは初音ミクがひとつのシンボリックなアイテムになっているなど、ゲームやアニメといったエンターテインメントのコンテンツが中心になっている。そこで田川氏はまず、エンターテインメント分野の市場規模を、以下のとおり紹介した。

【エンタメ分野の市場規模】

・テレビ(地上波) 2.5兆円

・出版 1兆円

・映画 2000億円

・ゲーム 1兆円

田川氏によると、テレビ、出版、映画はこの10年はほぼ横ばいだが、ゲームはこの5年間くらいで倍増してきているとのこと。その大きな理由のひとつはソーシャルゲームの台頭で、従来のコンシューマーゲーム市場5000億円に、ソーシャル市場の5000億円が上積みされた形で、出版と同等の規模、映画の5倍くらいの規模のジャンルに成長してきた。

そしてゲーム市場の拡大と同じくして、pixiv(イラストの投稿に特化したSNS)やクラウドソーシングといったサービスが登場。こうしたサービスを利用して、フリーランスのイラストレーターやデザイナーが、どんどん仕事を受注できるような環境になってきた。いまは東京にいなくても、地方でもまた海外でも、仕事を受けられる時代と言えるだろう。

一方で、その現状はいろいろな問題を抱えていると田川氏は語る。例として挙げたのが、29歳で在宅勤務しているキャラクターデザイナーA氏の場合だ。A氏はSNSで自分の作品を発表していたが、ゲーム開発の下請け会社から発注依頼が届き、カードデザインの仕事を受ける。タイトルや仕様などの詳細が非公開の中での作業で、始めてみると「世界観が違う」「キャラのテイストがわかっていない」といったクレームを受け、けっきょく1週間くらいで「見送らせてください」という返事が来て、音信不通となったという。

「クラウドソーシングは、メリットも多いサービスですが、機密情報の問題だったり、マージン率やギャランティなど、課題も多いんです」(田川氏)。そうした現状を踏まえると、大手ゲームメーカーのビッグタイトルに関わっている人々と、デザイナー業界関係者が一堂に介し、働いている意見や考えかたを身近に聞いてみる場所が必要では……? という発想から、この“デザイン塾”というセミナーが発生したのだという。「このセミナーを、仕事の受発注も含めて、コミュニケーションの場のひとつにしていきたいと考えています。今後もいろいろなゲストを招いていきたいですね」(田川氏)。

ゲーム業界におけるデザイン市場の今後

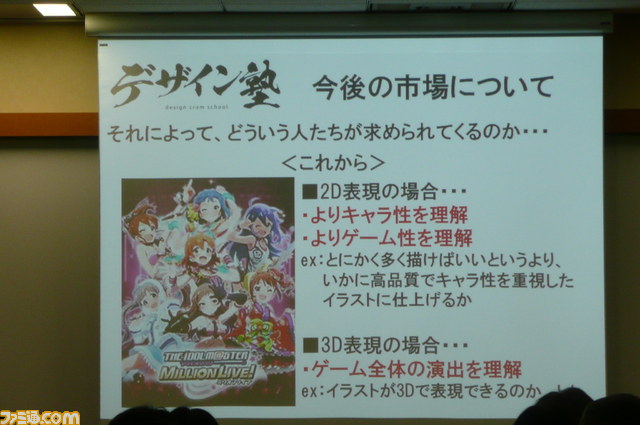

続いての話題は、今後の市場はどうなるかという点だ。田川氏によると、最近のソーシャルゲーム市場は、ふたつの方向性に分かれているという。ひとつは“キャラクター性を活かした2D表現”で、もうひとつは“演出力を活かした3D表現”だ。また今回コラボしている『アイドルマスター ミリオンライブ!』など、キャラクター性が強い表現が増えてきた印象を受けているという。田川氏はまた、それぞれで役割分担も変わってきていると分析する。下にその内容をまとめた。

【2D表現】

・ラフデザイン制作

・原画制作

・発注管理

【3D表現】

・3D用美術設定の制作

・付属するカード制作

2D表現では、イラストを単純に描くだけではなく、キャラクター性が重要視されてきている。絵のクオリティーを格段に上げていくというよりは、世界観やキャラのイメージを、チャートスパンでアウトプットできるようになるのが重要と田川氏は言う。また3D表現では役割をふたつ挙げているが、共通して言えるのは、“世界観や仕様の共有”が重要なポイントになること。「企画者とコミュニケーションして意図を汲むことが、とくに今後は強く求められていくでしょう」(田川氏)。

では業務内容の変化により、これからはどういう人たちが求められてくるのだろうか? 田川氏はつぎのように推測する。いままでは、とにかくクオリティーの高いイラストを、“可能な限り多く!”、“可能な限り安く!”ということがニーズの中心で、在宅でも対応可能であり、むしろ有利な状況だった。しかし最近は、2D表現の場合ならよりキャラ性やゲーム性を理解する必要があり、多く描けばいいというより、いかに高品質でキャラ性を重視したイラストに仕上げるかがキーとなる。また3D表現の場合なら、ゲーム全体の演出を理解し、イラストをしっかり3Dで表現できるのかがキーとなる。

そうなると、前出のA氏の例のように、“企画が明かされない”、“ゲームの仕様は非公開”な状況で、高品質を求められる……こういう構造では無理では? ではどうしたらいいか? 田川氏は新たな観点から、答えを導き出す。

「こういった市場のなかで、僕らが勧めている働きかたは、“常駐”での働きかたです。メーカー社内で、企画者やディレクターと議論しながら、制作に力を入れていく。コミュニケーションが重要なんです」(田川氏)。現に、いまヒットタイトルを作っているゲーム会社は、内制にこだわっている会社が多いとのこと。田川氏は最後に来場者に向け、「今後は常駐も選択肢に入れたほうがいいと思います」とアドバイスし、「弊社に登録していただくことで、大手メーカーに常駐して働くきっかけ作りをお手伝いさせてもらえればと思っています」というコメントで、講演を締めくくった。

『ミリオンライブ!』カード原案のポイント

続いて登壇したのは、バンダイナムコスタジオの『アイドルマスター ミリオンライブ!』運営スタッフ。仮に運営A氏としておこう。運営A氏はまず、同作のカード製作の4ステップを“原案→ラフレイアウト→作画→フィニッシュ”と紹介したうえで、“原案”パートを担当するなかで大事にしているポイントなどを語ってくれた。

運営A氏によると、カード原案を作るために設定する項目は、おもに以下のようになっている。

【原案の項目】

・カード名

・レアリティ

・コンセプト

・シチュエーション

・セリフ

・背景

・衣装

・ポーズ

・表情

「やっぱり大事なのはコンセプトです。何を魅力にしたいのかをしっかり決めることが重要で、そのためにキャラについてよく考える必要があります」(運営A氏)。包容力があって優しい可愛さ、おっとりしていてセクシーな可愛さ、天然マイペースで親しみやすい可愛さ、などなど……。いきなり“絵”を考えるのではなく、まずはそのキャラのどこがいいのかを具体的に掴む。そしてカードでは、そのキャラのどんな魅力を表現するのかを、先にしっかり決めることがポイントだ。まず第一にキャラの魅力。ふたつ目に、それを伝えるために最適なシチュエーションを想定。3つ目にやっと、どんな絵や構図だと見栄えがいいかを考える。そんなイメージだと運営A氏は語る。ちなみにフリップでは、実例として、“松田亜利沙”の項目が示された。参考までにその概要を紹介してみるが、実際はこのシート内容をいわば設計図として、絵柄の製作が進められていくわけである。

【松田亜利沙の場合】

・カード名:ウェスタンでキメッ!松田亜利沙

・コンセプト:ステージでこの日のために考えたポーズをキメている亜利沙の、得意げにしている元気で微笑ましい可愛さ

・シチュエーション:マウンテンロックフェスのステージで、この日のために考えた「キャニオンをバックに、ガンマン風早撃ちポーズ!」を披露している亜利沙

・セリフ/ムフフ、さあ皆さん、みてください! これが亜利沙が寝ずに考えた、ロックフェススペシャル限定ポーズですよー! ホァー!

※ラフ作画時のイメージなので、キャラクターの正式な台詞ではなく、あくまでその場のニュアンスを伝える情報となる

・背景:昼、岩山をバックにしたフェスステージ。亜利沙の左右奥に、エレナと茜(亜利沙と同衣装)が「やられたー!」と胸を押さえてのけぞっているポーズをとっている

・衣装:ステージ衣装。ウェスタンガンマン風

・ポーズ:両足を広げたムチャな姿勢で、両手を銃に見立てて「バキューン!」と撃っている

・表情:ムチャな姿勢で汗をかきつつも、ノリノリの表情

運営A氏曰く、『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、一見して本当にいそうな容姿・性格のキャラになるよう、各種設定を行っているそうだ。「ツンデレとか電波とか、ひとつのタグで大きく魅力をまとめて、極端な容姿で表現するという手法もあります。そちらは非現実にかたよるぶん、派手な見た目にできるしわかりやすい。それと比べると、地味に見えてしまいますし、ただ絵にするだけではパワー不足になりがちという欠点があります」(運営A氏)。 そこで必要となるのが、どんな魅力を見せるかというアイデアをしっかりまとめて、絵に込めた意味やそこから読み取れる物語といった部分を打ち出し、魅力をサポートしてあげることだ。なお運営A氏によると、本当にいそうな容姿・性格にする強みとして、性格に矛盾がないのでエピソードによってアイデンティティーが崩壊することがなく、どんなシチュエーションにおいても、そのキャラなりの個性を発揮できるという。言わば魅力の見せかたの引き出しが多いので、どんどん物語を作っていき、キャラが成長して輝いていく姿を見せやすいという特徴があるようだ。

続けて運営A氏が話してくれたのは、原案をデザイナーに伝える際の注意点。大事なポイントは、原案レベルでは、絵を制限する記述をなるべく避けることだ。各項目は、誤解を招かないよう、正確で具体的に書くが、しっかりデザインの領域は残すと運営A氏は言う。「衣装はハデに。意図は、微笑ましい可愛さを出したいから」とは指示するが、たとえば「ファー付きの衣装に」といった部分は、自分のイメージとしてあったとしても、あえて書かない。デザイナーに自由に想像してもらうことが、多くのアイデアを生み出し、ひいてはクオリティーアップにつながるという考えかただ。

最後は、絵の仕上がりイメージに対する方針について。大前提となるのは、“アイドルの可愛さがしっかりそこに込められている”ことだと運営A氏は語る。同作のプレイヤー、つまりプロデューサーたちは、“良い絵”が見たいのではなく、自分の好きなアイドルの新しい一面を見たいわけで、そこを汲み取って描く事が大事なのだ。

そのためには、そのキャラのいままでの活躍や物語なども考えて、喜怒哀楽のバランスを取ったりすることも必要となってくる。「いままでのカードが全部笑顔だから、今回はちょっと違う顔にしようとか……、いつもいろいろなことを考えてはいます。キャラの魅力を、今回はどう発揮すべきかがいちばんベストなのか? という点をつねに頭に入れて製作しています」(運営A氏)。

“ラフレイアウト”に必要なスキル

最後は同じく、『アイドルマスター ミリオンライブ!』運営スタッフから、ふたり目の講師・運営C氏が登場。運営C氏が語るテーマは、前出したカード製作の流れのうち、“ラフレイアウト”という部分だ。その仕事の役割のほか、担当するに当たっての必要なスキルや意識などが、実例を交えて詳しく語られた。

まずはわかりやすく、実際のカードの絵柄をフリップで示し、カードが仕上がるまでの各工程を簡単に説明。ここでは、可愛さやカリスマ性をコンセプトとした原案から、それをもとにしたラフレイアウト製作、それを協業するA-1Picturesに出したあとの仕上がりなど、一連の流れが絵とともに解説された。ちなみに運営C氏によると、こうした作業工程で、毎月60枚のカードを作っているという。なぜそれほど量産できるのだろうか? 答えは、“アニメと同様の工程だから”だ。

「具体的には、まず原画マンが書いた原画に、作画監督が1枚1枚修正を入れます。この修正をほぼすべての絵に入れてもらっているので、クオリティーが一定以上のレベルになるんですね。それをもとに、原画マンが作監修正を反映したものをクリーンアップして、そのあとに動画マンがトレース。それをスキャンして二値化(白か黒データ化)し、彩色します。最後に、背景さんが描いた背景と作画された絵を合成し、特効スタッフが、グラデーションを入れたりいろいろ手を加えてアップ。ここまでをA-1Picturesにお任せして、最後に納品された絵をスタジオで最終調整します」(運営C氏)。アニメ制作と同等のシステマチックな工程、しっかりしたチェック機能によって、高品質のカードの量産を実現させているというワケだ。

ラフレイアウトのざっくりとした説明に続いては、さらにつっこんだ内容に。運営C氏が語ったレフレイアウトの要素は、大きく分けると以下の6つになる。

【ラフレイアウトに必要な要素】

・1:誰が(キャラ)

・2:どこで(背景設定)

・3:どんな服を着て(衣装デザイン)

・4:何をしているところで(ポース)

・5:どういった感情か(表情)

・6:誰目線か(カメラはどこから撮っているか)

ではこの要素に沿ってラフレイアウトを作るために、必要なスキルとは? もちろん“絵がうまい”ことが大切なのは、誰でもが思いつくことではあるが、実際はそう単純なことではないらしい。運営C氏はゲームのサービスインから1年以上、1500枚以上のラフ監修をするなかでさまざまなタイプの絵描きの方を見てきて、“絵のうまさ”にも本当にいろいろな種類があるのだと切実に感じているという。

平面的に絵作りする人、立体空間を想定して描く人、デッサン力は弱いけど表情は抜群な人、線はプロだけどカメラ使いの幅が狭い人……。いろいろなタイプを見るうち、ラフレイアウトに求められるうまさが、だんだん明白になってきたと運営C氏は言う。

結論を先に言うと、キャラを描ける能力があれば、それだけでうまいと思われがちだが、ラフレイアウトにおいては、前出の6要素を満たして、初めて1枚の絵として“絵がうまい”と言えるのだということ。たとえば舞浜歩がオーバーヘッドをしているカードを例に挙げると、オーバーヘッドしているキャラは当然として、キャラがどのくらいジャンプしているか、また地面やモブキャラとの関係、ゴールとの位置などなど、たくさんの要素があってはじめて絵として成り立つのだ。

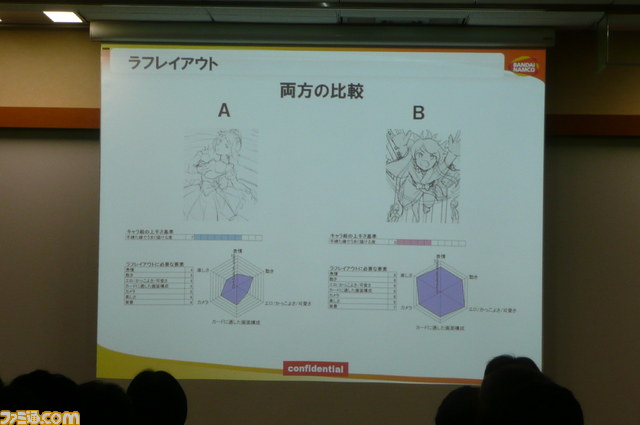

続いてのテーマは、“うまい絵に必要な要素”。ここでは2種類の原画をサンプルとして比較し、いわゆる見た目のうまさとはべつの、隠れた注目ポイントがグラフで解説された。ここで運営C氏が挙げた、ゲームのカードイラストにおけるうまい絵の要素は以下となる。

【うまい絵の要素】

・表情

・動き

・エロ/かっこよさ/可愛さ

・カードに適した画面構成

・カメラ

・楽しさ

・背景

運営C氏の評価によると、サンプルAは手慣れた線でうまく描けているが、構成要素が弱かった。サンプルBは逆で、一見するとうまい絵には見えないが、いい絵になるエッセンスはすごく入っているとのこと。これは極端な例だが、カードのイラストに関しては、単にキャラの押し出しや見た目の美しさだけではなく、さまざまな要素が絡み合っていることはおわかりいただけただろうか。

続いて運営C氏は、ラフレイアウトを作る上での心得を語ってくれた。以下にその内容をまとめてみる。クリエイターの方は、ぜひ参考にしていただきたい。

【心得】

・1:キャラクター理解

見た目だけでなく、中身から、性格をちゃんと理解していること。そのうえで、いままでにない一面を出していく。キャラを育てていき、命を吹き込む。笑顔ひとつとっても、キャラによってまったく違う!

・2:絶対的にカッコイイか! カワイイか!

絵として文句なくカッコイイ絵は正義!

しかし、それを上回るのは、キャラクターが心底ニコっ!っとした笑顔だったりします。

・3:うまいだろ! すごいだろ! ではなく、このキャラのこういう表情、しぐさは、可愛くない? 楽しくない? という意識

うまい、すごいではなく、「いい~!」と言われる絵。見る人を楽しくさせるような、ドキドキさせるような絵!

・4:それらしい感じを出す

アイドルを間近1メートルで見ている感じ。可愛さの本質、実感のある動きなど、テクニックで描くのではなく、その場を想像して、そこにいる気分で描く。

以上の内容をもって、“デザイン塾”第1回の講座は終了となった。クリーク・アンド・リバー社では、今後もゲーム関連会社を招聘した講演や、イラストレーター・デザイナーに向けた法律トラブル講座など、クリエイターが必要とする情報を提供する講座を続け、クリエイターをサポートしていく意向だという。

最後に運営C氏の、来場者への最後のコメントを紹介して、このレポートの締めとしよう。おそらくその言葉はそのまま、イラストレーターを目指す全員へのアドバイスになるはずだ。

「pixivに作品をアップしているだけでも、ドンドン仕事が来る。イラストレーターにとって幸せな時代だとは思います。ですが、実際に我々が求めるような、1枚の絵を描ける人、そういった作品をアップしている人は、たくさんいるようでけっこう少ないと感じています。だからこそチャンスがあるのではと思います。たくさんの可能性をアピールしてほしい。引き出しはたくさんあればあるほどいいと思います」(運営C氏)。