理にかなった攻撃モーションの作成を目指す

2013年8月21日~23日、パシフィコ横浜にて開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2013”。3日目に開催されたセッション“身体の動きと原理から知る、闘うインゲームアニメーションの中身”のリポートをお届けする。

講演を行うのは、株式会社バンダイナムコスタジオ ET開発本部 アニメーション部 アニメーション課の元梅 幸司氏。元梅氏は格闘ゲームやアクションゲームのキャラクターの動きを作成している3DCGアニメーターで、自分の動きを参考にしたり、ときには自分で動いてモーションを作成しているという。

本セッションを簡単に解説すると、身体の仕組みや動きを理解して、理にかなった攻撃モーションを作成しよう、という内容であった。そのためには、筋肉の動きや連動といった基礎知識が重要であるという。では、くわしく解説していこう。

キャラクターの動きは筋肉を意識する

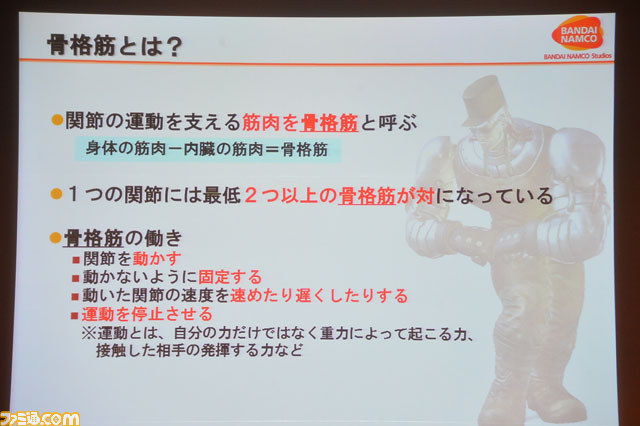

元梅氏は、身体のしくみや原理を5項目に分けて解説。ひとつめのお題は、“関節と骨格筋の働き”だ。人間は筋肉を縮めて身体を動かし、ときには感情や性格までをも表現する。そのため「筋肉の動きを再現することで、より人間らしいアニメーションを作ることが可能」と解説した。さらに人間のみならず、筋肉を持つすべての動物の動きにも応用が利くそうだ。

筋肉について知るために重要なのが、関節。これは骨と骨の連結部で、各関節には最低ふたつ以上の筋肉が対になって運動を支えているそうだ。この筋肉が働き、関節を動かしたり、速度を調節している。そのため、「キャラクターアニメーションでは、骨や関節ではなく、筋肉を動かしていると意識することが重要」と元梅氏は語る。

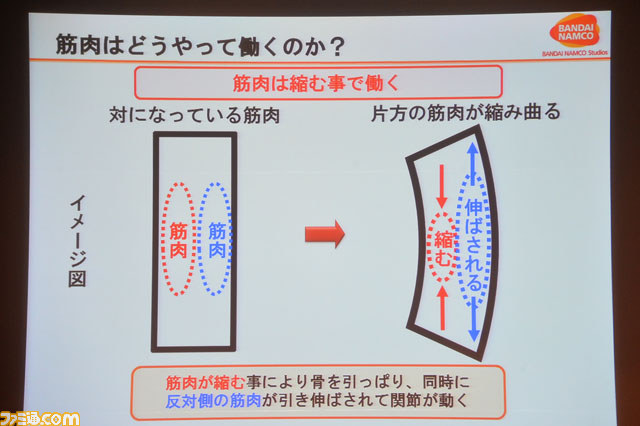

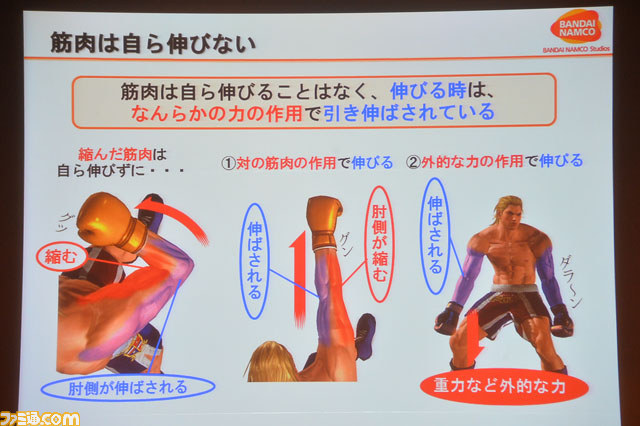

この筋肉だが、じつは「縮むことで働く」と元梅氏。たとえば腕を曲げると、内側の筋肉が“働いて縮み”、外側の筋肉は逆に伸ばされる。筋肉は自ら伸びることはなく、力を抜いたときも、重量などの外的な力によって伸ばされているとのことだ。

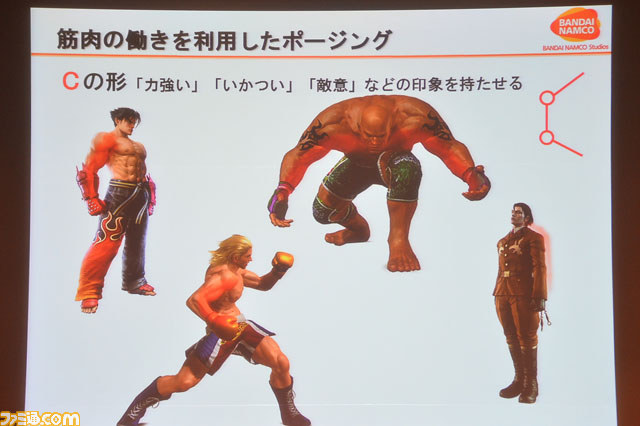

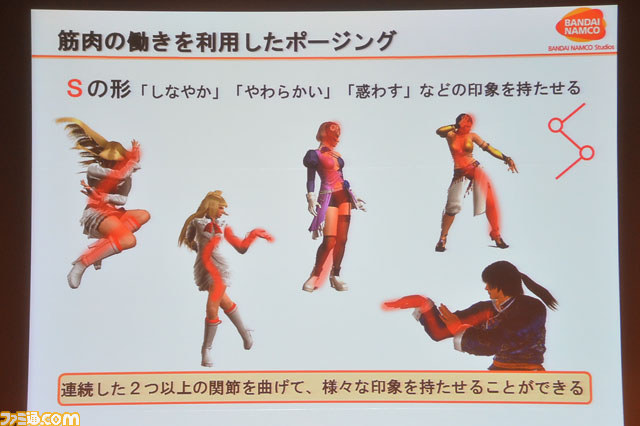

この筋肉の働きを利用し、ふたつ以上の関節を曲げ、キャラクターにさまざまな印象を持たせられる。たとえば、関節をアルファベットの“C”の形に曲げることで、力強い、いかつい、敵意、といった印象を見る人に与える。“S”の場合は、しなやか、やわらかい、惑わす、といった印象とのこと。「力強いはずなのに違和感がある場合は、どこかにSの形がある」と実践的な内容も語ってくれた。

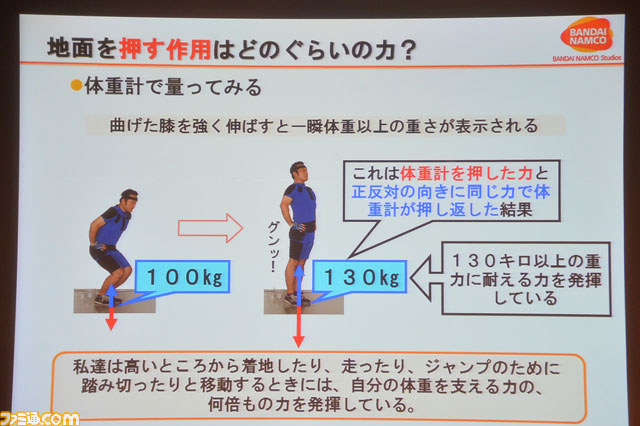

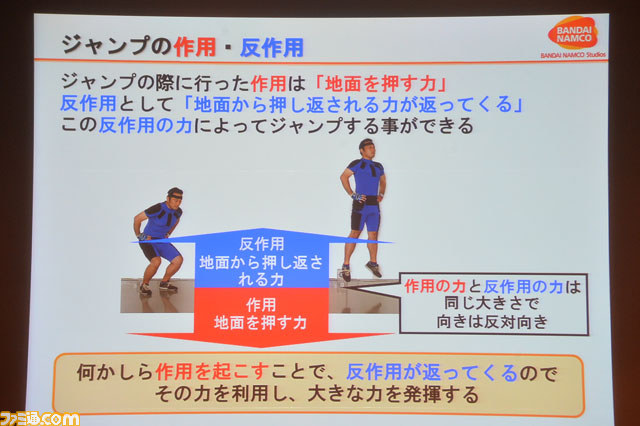

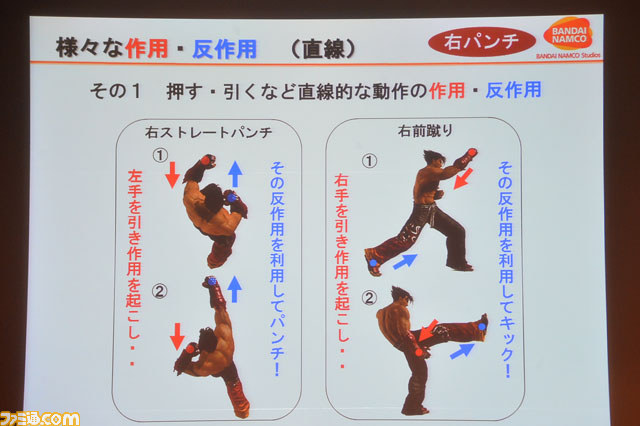

ふたつめは“作用・反作用の法則”。これは、押せば押し返されるという対の関係で、「うまく使えば、バランスがいい美しい動きと、力強い攻撃を出すことができる」と元梅氏は語る。またこの法則がなければ、移動はおろか、立つことすらできないという。

実際はどのような法則なのか、元梅氏はジャンプを例に紹介。人間はジャンプを行うとき、地面を足で押す(作用)。すると地面から反作用が働き、押し返されるという。「この反作用の力で、人間はジャンプできる」と解説した。反作用の力は、作用の力と同じ大きさで、作用とは逆向きに働くとのこと。

この法則をどのように利用すればいいのか、具体例も紹介してくれた。たとえば右ストレートパンチの場合は、左手を素速く引いて“作用”を起こし、その反作用を利用して右手を素速く打ち出す。右前蹴りは、あらかじめ前に出しておいた右腕を後方に引いて作用を起こし、その反作用を利用して右足を前に強く出す、という具合だ。「利用するタイミングが悪いと、違和感を感じてしまう」と元梅氏。

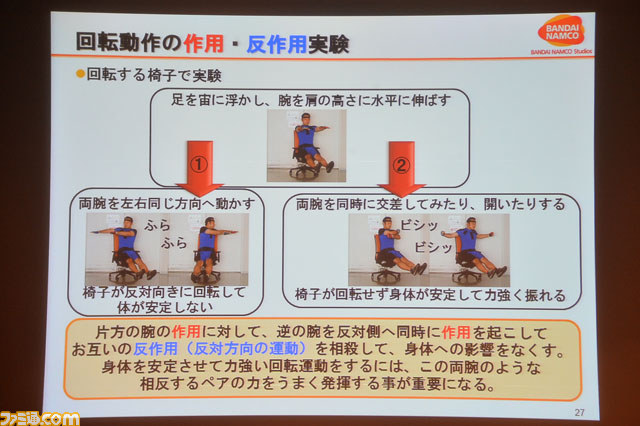

また直線的な動きのみならず、回転動作でもこの法則が働くという。たとえば、キャスター付きのイスに座って足を宙に浮かした状態で、腕を水平に伸ばして左右同じ方向へ動かす。すると反作用の力が働き、イスが反対方向へ回転してしまうのだ。また、身体も安定しない。

だが、両腕を同時に広げたり交差する動作では、右腕の反作用と左腕の反作用が相殺しあったため、イスは回転しなくなる。身体も安定するし、力強く腕を振れる……という具合だ。「身体を安定させて力強い回転運動を発揮するには、相反するペアの力をうまく発揮させることが重要」と元梅氏は語る。

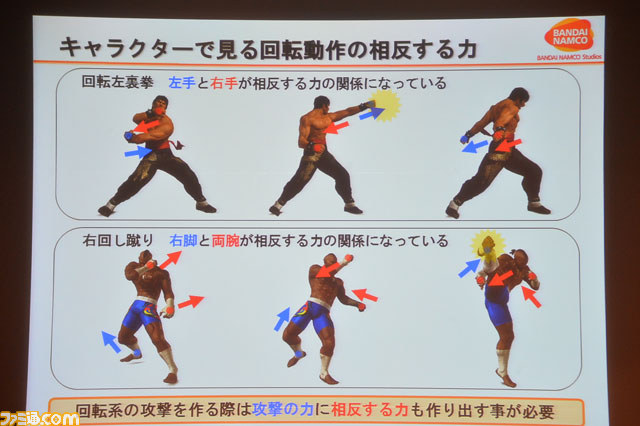

たとえば“左回転裏拳”の場合は、左手を力強くスイングするために、裏拳とは逆の右腕を力強く後方へ回すといい。このように、「回転系の攻撃を作るならば、攻撃を作る力に相反する力を作り出して力を相殺し、身体を安定させることが必要」と実践テクニックを紹介。

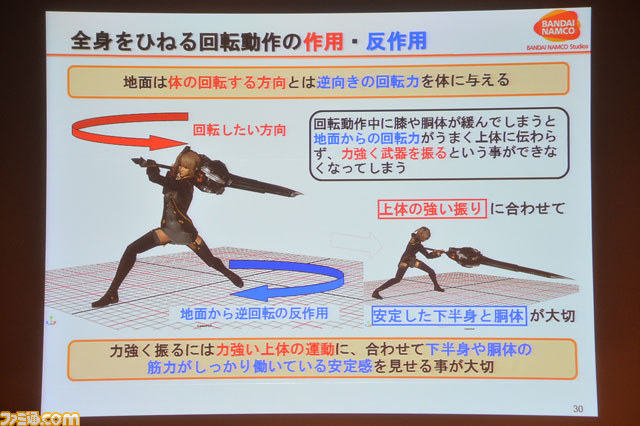

また「全身をひねる回転動作では、地面からの反作用が重要」とも語った。身体を全体として回転させる作用では、地面から反作用が発生する。このとき、ヒザや胴体がゆるんでしまうと、地面からの回転力がうまく上体へ伝わらないそうだ。力強く武器を振るには、「下半身や胴体の筋力がしっかり働いている安定感を見せることが大切」と、コツを語った。

直前にあえて逆へ行動する“反動動作”

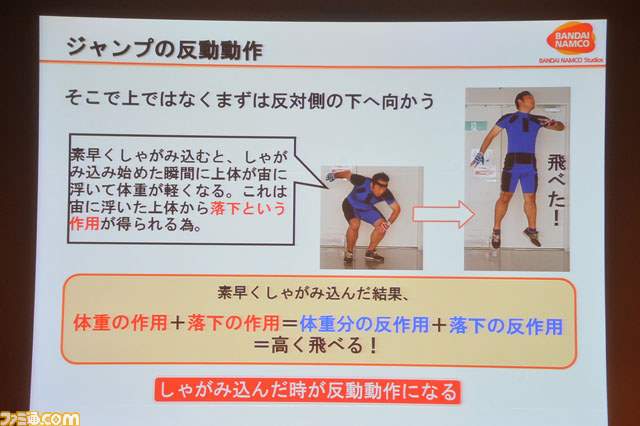

3つめは“反動動作”。これは、ジャンプや打撃を行う直前、目的とは逆の方向へ行う準備動作のこと。うまく使えば「説得力のある強力な攻撃や、超人的な移動を違和感なく表現できる」と元梅氏。ジャンプや攻撃全般のモーションで役立つという。

たとえばジャンプするときは、立ったままの姿勢では体重分の反作用しか得られず、飛ぶことはできない。そこで、ジャンプ方向とは逆向きの下へ素速くしゃがむと、しゃがみ始めた瞬間に身体が宙へ浮く。すると、体重に加えて落下ぶんの作用が発生する。この反作用の力で、さきほどよりも高く跳べるという仕組みだ。

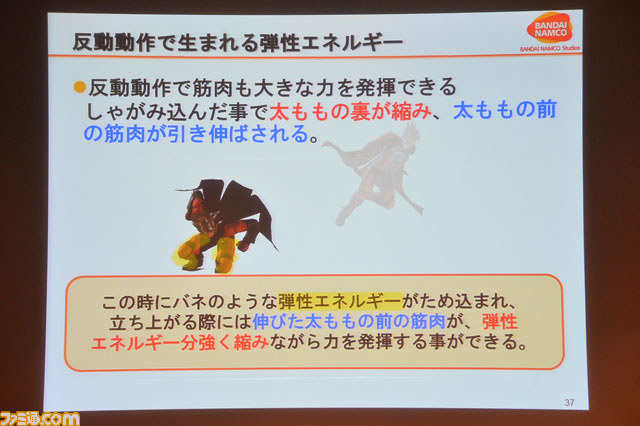

また同時に、筋肉も大きな力を発揮できる。しゃがみこむ動作で太ももの裏が縮み、太もも前部の筋肉が引き伸ばされる。このときバネのような“弾性エネルギー”が太もも前部の筋肉にため込まれ、立ち上がる際により大きな力を発揮できるという。

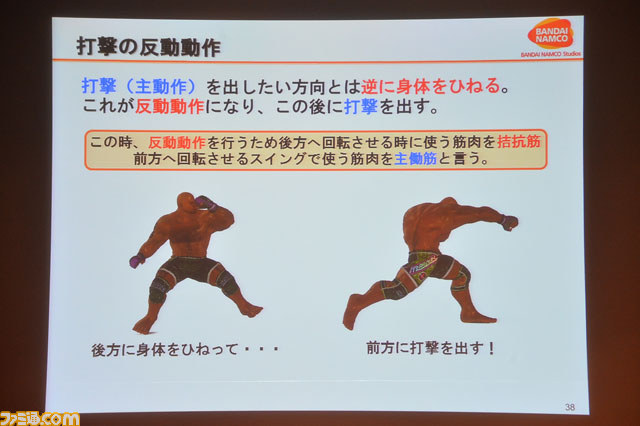

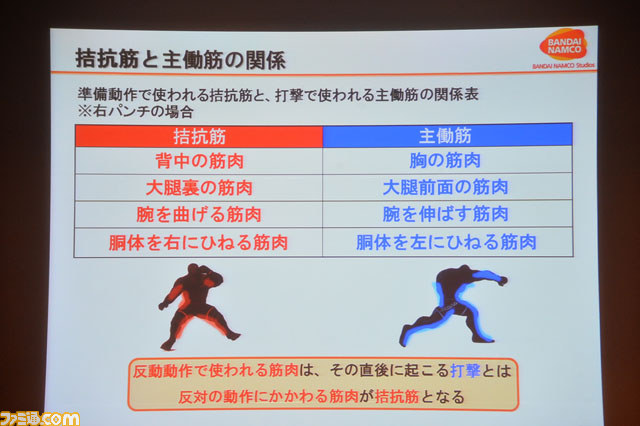

これを応用すると、たとえば打撃攻撃の場合、攻撃をくり出す直前に、打撃を出したい方向とは逆に身体をひねればいい。ちなみに、急激に引き延ばされた筋肉は、意思とは関係なく反射的に縮もうとする性質を持つそうだ。そのため、反動動作は打撃の直前に行わないと効果が発揮されない。いわゆる“溜め攻撃”の時間を延ばしても、現実では強くならないのだ。

反動動作を理解することで、反動動作か打撃どちらかのデザインが決まれば、もう片方の筋肉の働きが決まる。そのため、「決められた条件のなかでポーズをデザインできる」と元梅氏は語る。さらに、この反動動作をくり返す動きのひとつとして“フットワーク”が紹介された。フットワークから移動や打撃などに素速く移行できるのは、この反動動作が理由なのだ。

回転スピードをコントロールせよ!

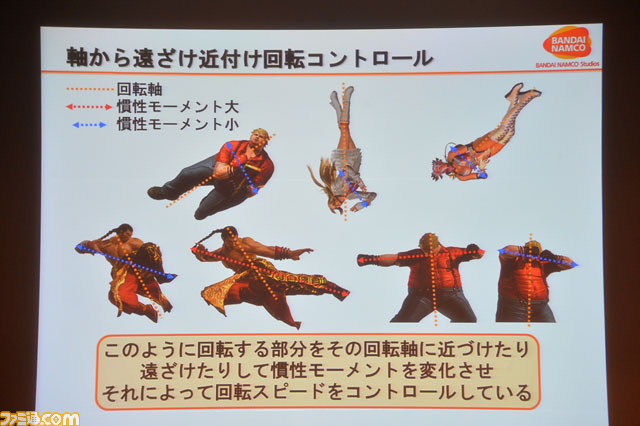

4つめは、回転スピードのコントロールについて。回転スピードは、腕や脚、身体全体、武器といった回転する部分を、回転軸から近づけたり遠ざけたりすることで、自在にコントロールできるという。これを利用すると「複雑な回転動作でも自然に見せられる」と元梅氏は解説する。

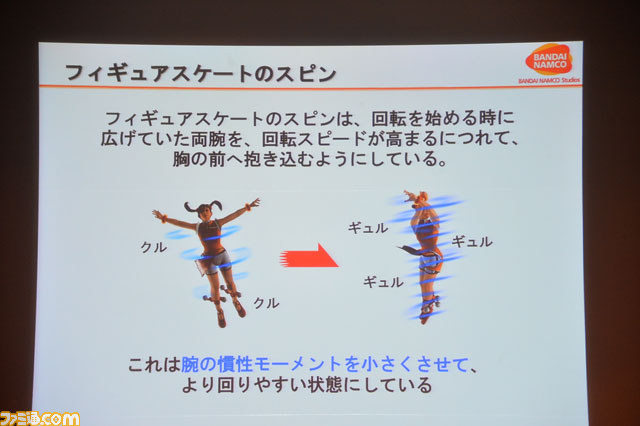

元梅氏は、フィギュアスケートの回転を例として紹介。回転を始めたときに広げていた両手を、回転速度が高まるにつれて徐々に胸の前に抱き込むように変化させる様子は、テレビで見たことがある人も多いだろう。これは「腕を動かして回転半径を小さくすることで“慣性モーメント”を小さくし、より回転しやすい状態にしている」と元梅氏は解説する。ちなみに“慣性モーメント”とは回転のしやすさを表す数値で、回転半径が半分になれば、回転しやすさは4倍になるとのこと。

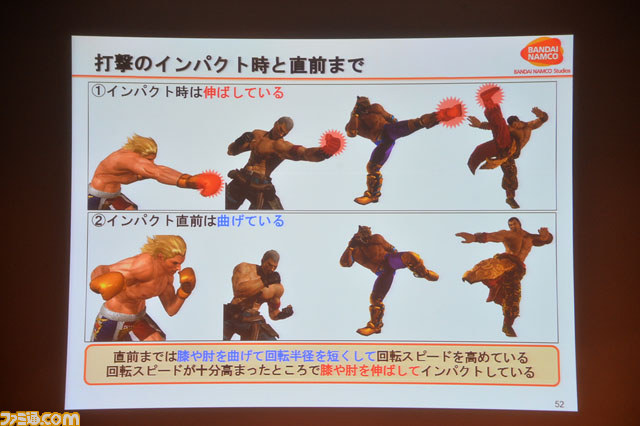

では、どのような状況で使うか。たとえば右回し蹴りの場合は、足が地面から離れたら、すぐにヒザを折りたたんで“かかと”をお尻に近づける。すると腰を回転軸とした回転半径は短くなるため、回転速度が上昇し、右足を素速く前に出せる、という仕組みだ。回転速度が十分に速くなったところで、肘や膝を伸ばしてインパクトする。

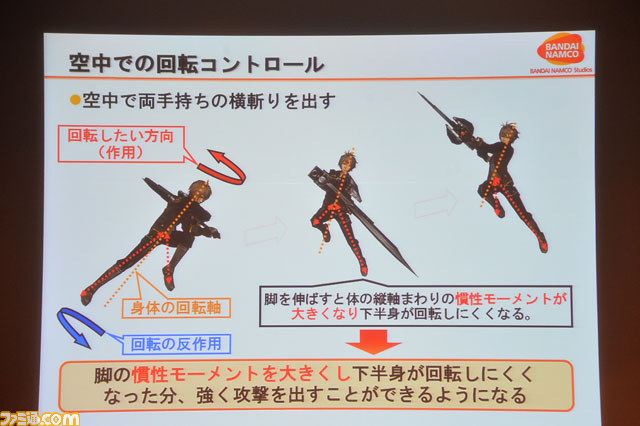

また、空中での回転コントロールについても解説された。空中で上半身での回転攻撃を行うと、反作用で下半身が逆に回転して不安定になり、強い攻撃を出せない。そこで、両足を伸ばして慣性モーメントを大きくさせ、回転しにくくさせると、下半身が安定。強い攻撃をくり出せるようになる。

根元から止めることで高速な動作が可能になる

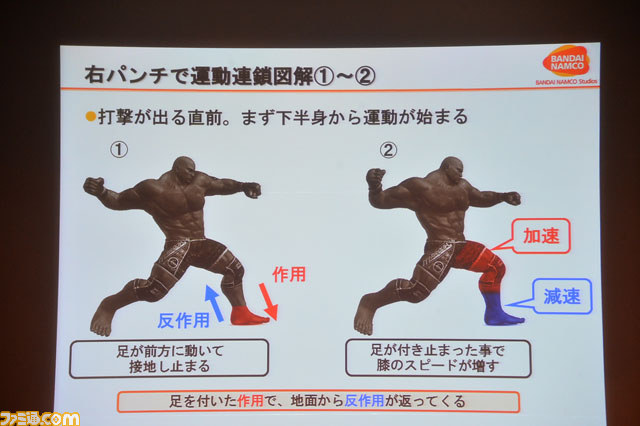

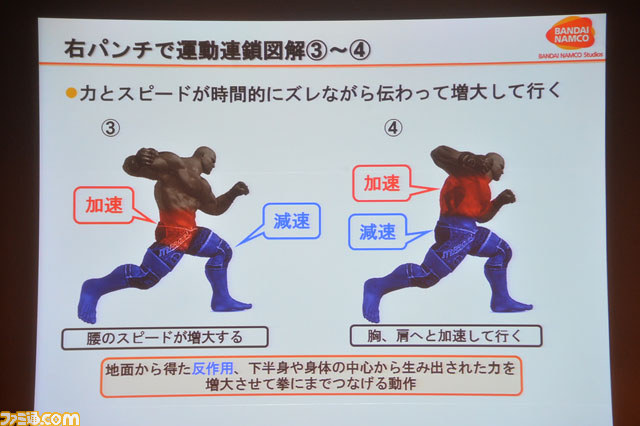

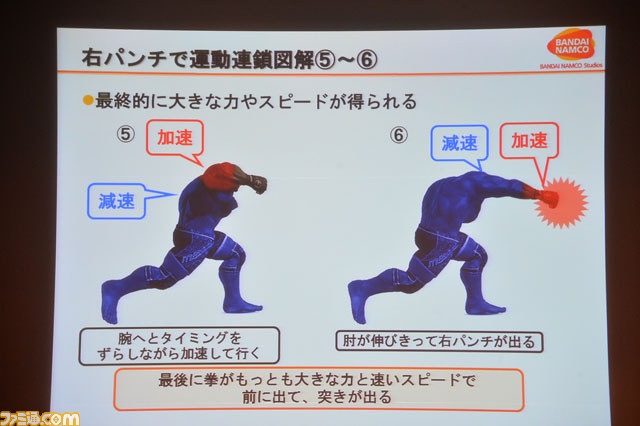

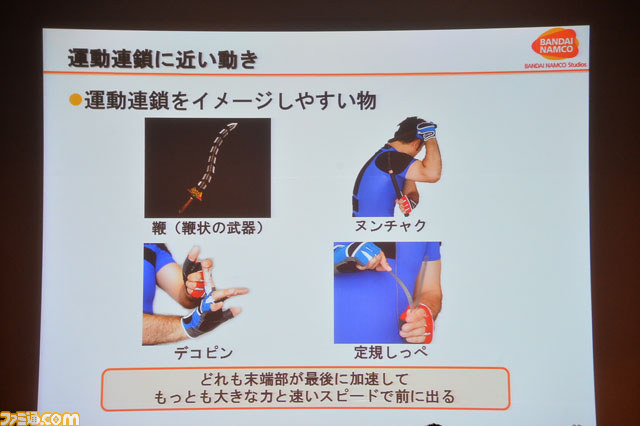

5つめは“運動連鎖の原則”。これはすべての打撃に関係する動きで、キネクティックチェーンとも呼ばれる。今回紹介した項目が組み合わさった合理的な動作で、これを知ることで、「筋肉の収縮だけでは出せない高速動作を行える」と元梅氏。

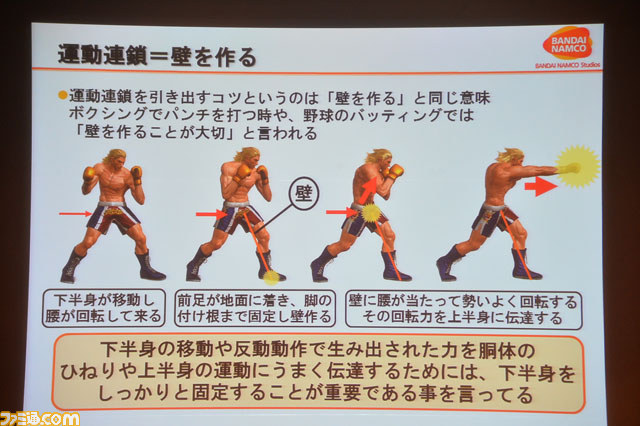

元梅氏は、この法則を右腕での打撃攻撃を例に解説。パンチといえども、運動は下半身から始まる。左足が前方へ動き、地面へ設置して止まる。このとき反作用の力が左足に生じ、同時に足が止まることで、ヒザの速度が速くなる。続いてヒザが止まると腰の速度が上昇し、今度は胸、肩……というように、力とスピードは時間をかけつつ伝わっていく。この力とスピードは最終的に拳にまで伝達し、より強力なパンチを打てる、ということだ。

この運動連鎖を作るコツはふたつ。まずは、しっかりとした中心部を作ること。「土台となる下半身や胴体の力が不十分だと、最終的な力も弱くなる」と元梅氏。もうひとつは、関節を筋肉でタイミングよく固定すること。「つぎの部位が加速するとき、その反作用を支えるために、手前の部位が減速して止まることが必要」とのことだ。ボクシングのパンチや野球のバッティングなどでいわれる、“壁を作ること”と同じ意味だという。

今回紹介した仕組みを理解することで、動きに無駄のない、合理的な動作を知ることができる。と同時に、「逆である非合理的な動作も見えてくる」と元梅氏。弱々しく、格好悪い非合理的な動きは、今回の仕組みを利用して原因を特定し、修正していくそうだ。

だが、すべての攻撃モーションが合理的な動作になればいいかというと、そういうワケでもないようだ。たとえば“目的にそぐわないな無駄な動き”、“バランスが悪くつぎの攻撃へ移れない動き”、“疲れやすい動き”などは非合理的ではあるが、バラエティ豊かでダイナミックな動きを生み出すため、実際のゲーム制作には必要とのこと。

合理的な動きは「練習や型の動きに近く、敵が目の前にいることを前提としない動作」と元梅氏は語る。より闘う動きを実現させるには、実戦のテクニックも知る必要があると述べた。

「セッション終了後は、まずはアクション映画を見て強くなった気分になり、項目のひとつを自分の身体で試すぐらいの簡単な項目から始めてみましょう」と、元梅氏は実用的なアドバイスで講演を締めくくった。

「今回の内容は中級者向け」ということで、扱う題材事態は難解であったが、日常的な身体の動作が理論的に解説されるという非常に興味深い内容でもあった。ゲームクリエイターに役立つことはもちろん、一般ゲーマーでも、格闘ゲームのモーションをこれまでとは違った視点で観察でき、ゲームがより楽しくなるのではないだろうか。

(取材・文:ライター/喫茶板東)