【お知らせ】数多の天才たちに阻まれ、それでも負けじと挑み続けた末のトロフィー。諦めなければ夢は掴めることを自らが証明しました。行弘賢選手、「プロツアー『マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY』」優勝おめでとうございます!https://t.co/90jewvRY8O#mtgjp #PTFINALFANTASY pic.twitter.com/U02pItrr7n

— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) June 22, 2025

世の中は空前のトレーディングカードゲーム(以下、TCG)ブームだ。日本国内では『ポケモンカードゲーム』(以下、ポケカ)や『遊戯王OCG デュエルモンスターズ』を筆頭に人気爆発中。2024年の市場規模は3000億円とも言われている。

1993年に誕生した『MTG』はそれらTCGの始祖。プロツアーは『MTG』を競技的にプレイするプレイヤーたちの憧れの舞台かつ権威ある大会である。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/aa3de9ae087abb46271afeda443737d5c.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

その日本人の名は、行弘賢。

『MTG』界隈では屈指のリミテッド強者として名を馳せるプレイヤーだ。リミテッドとは、ブースターパックを開封して、その場で出たカードのみでデッキを組む対戦フォーマットの総称。瞬発的な発想力が求められる。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/ae7b21a59984f2669ebedf624913ee713.jpg?x=767)

今回は1時間半に及ぶインタビューを実施し、「なぜリミテッドが強いのか」と直撃した。すると、コミュニティの大切さを説く中で、このような答えが返ってきた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/ad5a5b88a66177dd5c04f70850fff090.jpg?x=767)

その真意はどこにあるのか。また、ほかにも多彩な話題に波及。その内容を余すことなくお届けする。

- プロツアー優勝直後、涙のインタビューの裏側

- ポケカ世界4位から『MTG』プロとなった流れ

- なぜか異様に強い和歌山勢

- チーム練習の重要性とその反作用

- マジック・プロリーグが崩壊して“半”引退からの復活秘話

では、行弘賢の高校生時代、とある福岡の雑居ビル内のカードショップまで、時を戻そう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

ポケカ世界大会4位ではじまったTCG人生――福岡時代

――プロツアー優勝の話については後でたっぷりと伺うとしまして、まずは簡単に自己紹介をお願いします。

――カードゲームに関する経歴をお伺いしたく。2005年の『ポケモンカードゲーム』世界大会での4位入賞がキャリアのスタートでしょうか。

その後、専門学校に通い始めて、『ポケカ』の休止中に出会ったのが『MTG』でした。誘ってくれたのは『ポケカ』コミュニティにいた人です。昔『MTG』をやっていたとのことで、「久々に遊ばないか」と声をかけられました。

当時、本格的にハマったのは“ドラフト(※)”なんですよ。“構築(※)”ではなく。ただ、ドラフトって人数がいないと遊べないから、気軽に友だちとやるのは難しくて。それで、またコミュニティに所属していくことになったんです。

ローウィンのリミテッド(シールド、ドラフト)の大会でした。僕にとって初めてのグランプリで、2日目に残れまして。最終的な順位は奮わなかったけど、当時はアマチュア賞金(※)っていう制度があったんですよ。

僕はアマチュアだったので、5万円か6万円くらい賞金をもらえたんです。参加費は2000円くらい。専門学生だった僕には衝撃でしたね。「カードゲームの大会でこんなに楽しくて、賞金までもらえるイベントがあるの!?」って。調べてみたら『MTG』には年に何回もこういう大きな大会があると。競技的なイベントがたくさんあるという点で、一気にひかれていったんだと思います。

1日9時間のドラフト生活――福岡時代から和歌山時代へ

福岡に住んでいた頃に『MTG』に競技として取り組むようになって、最初の目標はプロツアーの権利を取ること。幸運にも、活動を始めて1年でプロツアーの権利を得られて、その後も継続して取り続けることができました。

ただ、どれもプロツアー本戦の成績はよくなかったんです。

「もうプロツアーへの継続参加は難しいかもしれない」と思っていたとき、2009年シーズン最後のグランプリでTOP8に入れたんですよ。これがまた偶然にも北九州での開催で(グランプリ北九州09、ゼンディカーリミテッド)、プロツアーの権利だけでなく、世界選手権(※)の権利まで得ることができました。

連続で招待制のイベントに出て、翌シーズンのプロツアーの権利にもつながって、徐々に安定してプロツアーに参加できる状況に。目標も変わったように思います。「プロツアーに出たい」から「プロツアーで結果を出したい」に。

そのカードショップを作ったのは、山本明聖さん。

プロツアーホノルルで知り合ったんですよ。僕にとって初の海外プロツアー。いっしょにプロツアーを回るうちに仲よくなって。山本さんも僕と同じく初めてのプロツアーだったのに、いきなりTOP8に入る快挙。

山本さんが和歌山でカードショップを立ち上げるということで、スタッフとして働きながら、コミュニティで練習させてもらうことになりました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a847228285f465a764fa2d0fbe8f98829.jpg?x=767)

――どうしてそんなことに?(笑)

「和歌山の有名なわけでもないカードショップで、リミテッドだけをめちゃくちゃプレイしている集団がいた」みたいな。突然そんなやつらが出てきたらびびりますよね。

――(笑)。具体的にはどれくらい練習をされていましたか。

――すごすぎる。

リミテ狂いたちの客を巻き込んでのプロツアー対策――和歌山から東京へ

もともとリミテッドが好きで『MTG』を始めたので。福岡にいた頃もドラフトばかりやってましたし。学生が麻雀にハマるのと同じ感覚だったのでは。

当時の和歌山での練習は、2012年のプロツアー“アヴァシンの帰還”(ドラフト、イニストラード・ブロック構築)でTOP4という結果をもたらしてくれました。そのプロツアーの予選の前あたりから、なぜか和歌山勢がやる気を出してきて、結果的に和歌山から4人もプロツアーに出ることになったんです。和歌山ではプロツアー予選はほぼ開催されていなかったと思うんですけど。何でだよ(笑)。

――おもしろすぎる。

まあ、「俺らに勝ったらご飯をごちそうするからデッキ作ってきてくれ!」ってお願いしてたのもあると思いますけど。

――ふだんリミテ狂の人たちが、プロツアーのフォーマットに適応するために限定構築に励む。ふしぎな状況ですね。

その後、4年ほど和歌山で活動していたところで、僕が腰にヘルニアを患ってしまって。「腰に負担がかからないメディアの仕事があるよ」と声をかけていただいて、東京に移住することになりました。

サイコロで決まった日本最強チームへの電撃加入。“MUSASHI”での活動から世界最高峰32名の抜擢

翌年からプロツアー・チームシリーズが始まったんです。6人チームで競うもので、日本の『MTG』プロのオールスターを集めたようなチーム“MUSASHI”が結成されることになります。Team Cygamesが母体になっていて、当時5人だったので、もう1人追加する必要があったんです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/ab52f5bdeaf6b4ab3f955584e25674920.jpg?x=767)

日本のオールスターチームだけあって、僕の実力がいちばん下。そういう自覚はありました。足を引っ張らないように必死でしたね。

結果として、僕たちはチームシリーズの初年度で優勝。僕個人としてもプラチナプロレベル(当時の最高プロレベル)を獲得して、2~3年ほど維持できました。競技者のキャリアで言うと、あの頃がいちばんノッていた時期なのかなと。

でも、プロとしてトップクラスを維持するのは簡単じゃないこともわかっていたので、つねに何かしらの収入源を確保していました。(プロの活動が安定してきた)当時も、メディアでライターや編集者の仕事は続けていましたしね。マジック・プロリーグ(※)の時期は別として、完全に専業だった時期はなかったんじゃないかな。上京を手伝ってくださった方が、つねに僕のセカンドキャリアのことを考えてくれていたのがうれしかったです。

賛否のあったマジック・プロリーグ制度――年間800万円が支給

――選定基準はどうだったのでしょうか。

僕は前年度をプラチナレベルで終えたプロとして選ばれました。32名中20名近くは、その理由で選ばれていたと思います。

――選ばれた瞬間の率直な気持ちはどうでしたか? 「やっとここまできたか」だったのか「プレッシャーで不安だ」だったのか。

――いままである程度は自由に活動してきた中で、突然公式のプロモーションや周知活動の一環として、ストリーマー活動を義務付けられるようになったのは、プレッシャーに感じませんでしたか?

MPLの初期メンバーに選ばれたとはいえ単年契約。成績次第でリーグメンバーの入れ替わりも発生しますからね。世界最上位の32名の中で生き残るのはたいへんなことです。あのときの1試合の重み、緊張感……いまではなかなか味わえないなと。

――想像するだけでも手に汗をかきますね。MPLならではの難しさはありましたか?

1週間の間に相手の得意なデッキの傾向を考えて、デッキ選択をして。事前の研究が重要になる仕組みはおもしろかったです。将棋の対局に近いのかな。

マジックプロリーグの過酷さ――極限の緊張、私生活とのバランス

その分、勝ったときのうれしさはすごいですよ。あの独特の感覚はプロリーグの経験者しか味わえないと思います。

――今回優勝されたプロツアーのベスト8の試合と比べると、どちらが緊張しますか?

MPLのたいへんさの話でいうと、アメリカの時間に合わせて試合スケジュールが組まれるので、日本人は毎回、深夜~早朝(4時~5時)にかけて試合をすることになりました。試合日の2日前くらいから生活リズムを調整して、パフォーマンスを発揮できるように仕上げていく必要もありました。

――ほかのゲームやスポーツでも聞く話ですね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/aa3133e2a6c7c193ff3c3268d39b72ec7.jpg?x=767)

――出てたんかい。

その間も、通常の競技イベントはありましたが、プロリーガーはリーグでの活動に注力したくて、国内の競技イベントの優先度は低くしていました。

マジックプロリーグの崩壊――オフライン崩壊によるモチベの低下

(MPLは)オンラインでの実施が主軸になっていくのですが、MPLの制度だけは残ったものの、興行としては失敗していたので、打ち切られるのも仕方なかったかなと。

――同時に、公式の「マジックのみで生計を立てることに焦点を当てない」という類の声明が物議を醸しましたよね。プロツアーの仕組みも変わり、プロポイントの制度も復活しませんでした。

MPLが終わった後も、僕の好きだったオフラインの『MTG』はできない時期が続きました。あれはきつかったなあ。とくにリミテッドをオフラインでプレイする機会が減ったのがきつくて。やっぱりカードゲームを対面で遊ぶのが好きなんですよ。モチベーションの維持が難しかったです。

MPL解体後、1年ほどプロツアーの予選にも出ましたが、すべて負けて、プロとしての肩書きもプロツアーへの権利もすべて失いました。完全に引退するのも選択肢のひとつでした。

――それでも『MTG』を続けてきた。

オフラインの大会に参加していく中で「やっぱり紙の大会はいいな」という自分自身の気持ちに気づきました。

――マンガの主人公みたいな展開。

そこでの活動を通して「僕の人生に『MTG』はなくてはならない」と確認でき、コミュニティの人たちと研鑽を重ねていく中で、再びプロツアーの権利を獲得できました。

――行弘さんのような実績のある方であれば、すぐにでもチームに入ることはできたと思うのですが、しばらくはROMる期間を設けたのですね。

コミュニティリーダーの増田君や平山君、矢田君など、次世代の『MTG』プレイヤーで構成されていて、とても精力的に活動していたので刺激をもらいました。やっぱりああいうモチベはないとだめですよ。つぎの世代も出てきた、『MTG』の未来は明るいなと安心した部分もありますし。

国内にはプロツアー権を持っているプレイヤーで構成される“中村JAPAN(森山JAPAN)”というコミュニティもあって、プロツアーの調整はそちらでもお世話になっています。

――『MTG』は一般的なeスポーツと違って、ZETA DIVISIONやREJECTのような企業チームではなく、コミュニティから派生したチームが主流ですね。

どうして何度も這い上がれるのか。結果ではなく“地力をつける”にフォーカス

目先の勝ち負けではなく、デッキを調整するという気持ち。だって『MTG』は目先の勝利だけを求めると辛いゲームですから。強い人は自然とどこかで勝つようになっている。地力が高まっていく。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/aecb2149eee70294ff03892df1d5536e7.jpg?x=767)

――オリジナルデッキの話がありましたが、その行弘さんの方法は再現性のあることだと思いますか? 実際、プロツアーの権利を取りたいあまり、自分の使いたくないデッキ(だけど勝率が高いデッキ)を我慢して選んで、大会では負けて精神を病む人も多いです。

何か課題を見つけ出せたらつぎの予選に活かす。勝つことを目指すなら、それが重要になります。オリジナルデッキの調整と同じです。“合っていること”と“間違っていること”を確認していく作業。結果だけを見ていると「自分はこんなにがんばっているのに、何で勝てないんだ」となるので。

このゲームは地力の高い人が勝ち続けるゲームなので、それを高めることに集中するのがいいと思います。

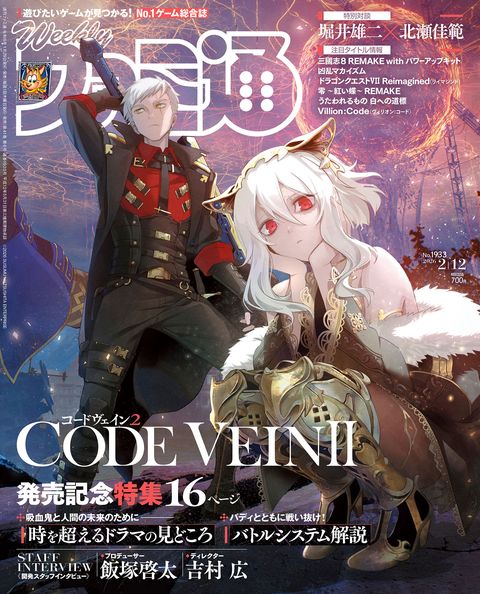

プロツアー『FINAL FANTASY』優勝。多くの人への感謝の言葉を紡いだ理由

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/aab421924eebee2d9db078f5d10b966de.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a0900b8998dd058c98057cb5238d1a71b.jpg?x=767)

決着がついた途端に「これまでの17年間の努力が報われた!」という思いが押し寄せてきて、もう感極まってしまいました。

――優勝直後のインタビューでは感謝の言葉が多かったのが印象的でした。なかなかあそこまでの言葉は出ないと思います。

福岡の『MTG』コミュニティに飛び込んだのもそう。拠点を移していく中で出会った個性的なコミュニティもそう。山本明聖さんのカードショップのコミュニティ、東京でのMUSASHI。復帰したときもMSDや中村JAPAN(森山JAPAN)というコミュニティに助けられました。とにかくコミュニティへの感謝の気持ちが強い。

自分のがんばりだけでは限界がある。僕に関わってくれたすべての人たちに感謝を伝えたかったんです。

――行弘さんはリミテッドの強者であり、構築でも試行錯誤できるプレイヤーだと思います。コミュニティの恩恵を受ける(Take)よりも、恩恵を与えている側(Give)の人にも思えたのですが。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a10f70266e1bc21dac9cae9689ddc2bc2.jpg?x=767)

――以前、高橋優太さんの話を伺ったときも感じましたが、カードゲームは1対1のゲームなのに、コミュニティが重要になってくるんですね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/abbec715fcdc71d1e2444f9ec4c2dc1ab.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a262f357f03e9405ca616514fc519c3d9.jpg?x=767)

コミュニティの重要性が周知された現代だから、“個人練習”の重要性再確認

――ある程度は個人で努力できる人たちが集団にならないと、行弘さんの求めるコミュニティの効能は発揮されないのではないかなと思います。いかがでしょうか。

リミテッドの強さ=引き出しの多さ。ひとりだと引き出しが増えるのが遅いんですよね。誰かと練習すると気づきがある。シールドやドラフトは、何かの指標に沿ってデッキ構築やピックをすると、それなりに戦えてしまう。すると自分の中でパターンが決まってしまって、考え方を変えるのが難しくなります。

同じパターンをくり返しているだけだと、知識が広がっていかない。成功体験に引っ張られるだけになるんですよね。

――練習しているように見えて、じつは何も成長していないと……。

――どういう状態なら“基本的な準備は完了”と考えていいでしょうか。

それに、準備しておくと“共通認識”が生まれるのもいいですね。コミュニティでの練習が効率的になるので。上手なプレイヤー同士で調整すると、その共通認識がずれていないという信頼があるから、安心して調整していける。

――基準がやや曖昧なような気がするのですが、それで大丈夫なんですか?

――お互いが“仮説”を用意してきているからこそ、そのプロセスを踏めるんですね。個人練習が不足していて仮説がない状態で参加されても、話にならないと。

これからの“けんちゃん”について「熱心に取り組むカードゲームは『MTG』だけでいい」

『MTG』がないと何だか人生に張りがないんですよね。自分がやり続けたい気持ちがある限りプロとして『MTG』に関わっていきたいですし、そのうえで日本にはもっと独自の盛り上がりを見せてほしいと思っています。

――独自の盛り上がりとは?

――“MPL JAPAN”ですか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a2a4b8a74fcee493d00d24ce8dd967ae7.jpg?x=767)

――行弘さんが大会を主催される未来もありえますか?

2024年8月からご縁があって、カードゲーム開発にも携わっているので、多忙になってきているんですけど、『MTG』のプロとしては続けていきます。

――ご多忙というお話の直後で恐縮ですが、個人的には、ほかのカードゲームの大会でも行弘さんの活躍を見たいのですが、いかがでしょうか。出自である『ポケカ』や『Flesh and Blood』など、リミテッドフォーマットが存在する大会などが選択肢として挙げられると思ったり。

ただ、現状もほかのTCGの仕事の依頼を引き受けたりしているので、カードゲーム関連の仕事については、今後も積極的に受けていきたいです。結果的に、僕がほかのTCGの仕事をすることは、『MTG』にとってもプラスになると思っているので。競技者として熱心に取り組むカードゲームは『MTG』だけでいいんです。

――熱いひと言……。ありがとうございました!

おまけ。『FF5』のキャラの扱いがぞんざいだなと(笑)

――『MTG』とのコラボについてどう思いましたか?

――ほんとに正直だった。

――気持ちはわかりますけど! そんな中、今回の優勝を決めた最後のカードが《自爆》(『FF5』出自のカードとして収録)だったのは、あまりにもドラマチックすぎませんか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a412b19ab6273e7c76d56e8cfa3f07229.jpg?x=767)

――勉強会とかで出たアイデアとか?

《自爆》があったから強かったのかは正直わからなかったんですけど、その練習をきっかけに、僕はイゼットから赤単に乗り換える判断をしました。

――前日ギリギリまで、イゼットで出るつもりだったのですね。さらには、赤単にデッキを変更して、決勝ではそのイゼットを《自爆》で倒して優勝するという……。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a56299ab866daf13f91139c930d624614.jpg?x=767)

取材を終えて

とくに「9割のGiveをしても、1割のTakeがないと成長できない」。高橋さんも似たようなことを言っていた。個人戦競技は、得てしてひとりでは勝てない。

※関連リンク

【MTG】カードゲームで重要なのは筋肉と人当たり。『マジック:ザ・ギャザリング』世界王者・高橋優太に訊く、おじさんが強い理由

行弘さんが頂点をつかんだときに使った“《自爆/Self-Destruct》(1)(赤) インスタント”。カードテキストは「あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象とし、それでない1つを対象とする。その前者はその後者にX点のダメージ、自身にX点のダメージを与える。Xは、その前者のパワーに等しい。」。

効果が重要なのは間違いないが、フレーバーテキストが妙に印象的だ。『FF5』の人気キャラクター・ギルガメッシュの名言は行弘さんの姿に重なった。

「このまま 帰ったんじゃ、かっこわるいまま歴史に残っちまうからな!」 ――ギルガメッシュ

行弘さんは優勝インタビューでこのような言葉を残している。

「これまで、多くの天才たちを見てきて、何度も諦めそうになった」

「世界選手権の優勝を目指して、生涯現役で行きたい」

きっと、いつまでも諦めずに戦いを挑むのだろう。かっこわるいまま歴史に残りたくはないと、往生際悪くあがき続けるその姿は、とてもかっこいい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55613/a511ec7a2f8291c77ffe86d7e3b4a0838.jpg?x=767) ※一部の画像は配信をキャプチャーしたものです。

※一部の画像は配信をキャプチャーしたものです。