オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(FF14)の大型アップデートとして、2025年8月5日に配信予定のパッチ7.3“明日への道標”。この7.3で実装されるコンテンツの中でも、メインストーリーとともに注目なのが、『ファイナルファンタジーXI』(FF11)とのクロスオーバーコンテンツである “エコーズ オブ ヴァナ・ディール”(EoV)の第2弾“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”だ。

すでに特設サイトや第88回プロデューサーレターLIVE(PLL)では、さまざまなスクリーンショットや実機映像が公開されており、どのような物語やアライアンスレイドバトルが展開されるのか、期待している人も多いことだろう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a52cb18961c80ad299678613b23d2a26f.jpg?x=767)

そこでここでは、『FF11』をプレイしたことがない光の戦士たちのために、公開されたボスキャラクターなどが、『FF11』でどのような存在なのかを解説。これらを把握しておけば、より深くアライアンスレイドを楽しめるはずだ。逆に「まっさらな状態で新コンテンツを楽しみたい!」という人には、ネタバレになる要素を多分に含んでいる可能性もあるので、実際にプレイした後に復習として読んでほしい。

なお、EoV第1弾“ジュノ:ザ・ファーストウォーク”については以下の記事で元ネタを解説しているので、未読の人はあわせてチェックを!

プレイヤーの所属国のひとつ“サンドリア王国”とは?

まずは第2弾のタイトルにもなっている“サンドリア”から解説。『FF11』においてゲームをスタートする際、プレイヤーはキャラメイクを終えたあと、3つの国(サンドリア王国、バストゥーク共和国、ウィンダス連邦)から所属国を決めることになる。

サンドリア王国は、クォン大陸の北方に位置するエルヴァーン(※)を主要民族とした国家で、500年以上も続くドラギーユ家の当主が歴代国王として治めており、王立騎士団と神殿騎士団という、ふたつの精強な軍隊が平和の維持に努めている。そして北方からやってきた獣人オーク族との争いが長いあいだ続いているのが、ゲームスタート時の状況だ。

※『FF11』の舞台であるヴァナ・ディールには、ヒューム、エルヴァーン、タルタル、ミスラ、ガルカの5種族が暮らしている。『FF14』のみプレイしている人には、それぞれヒューラン、エレゼン、ララフェル、ミコッテ、ルガディンのベースとなった種族と考えればイメージしやすいだろう。 なおサンドリア王国と同じクォン大陸の南方には、ヒュームとガルカが主要民族の工業国家・バストゥーク共和国があり、海を隔てて東側にあるミンダルシア大陸には、タルタルとミスラが主要民族の魔法の国・ウィンダス連邦がある。

プレイヤータウンとしてのサンドリア王国は、南サンドリア、北サンドリア、サンドリア港、ドラギーユ城の4つのエリアで構成されており、PLLでは北サンドリアをモデルにした場所からコンテンツが開始することが確認できた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

『FF11』の北サンドリア。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

左側はドラギーユ城の入口。右側はサンドリア国教会の総本山であるサンドリア大聖堂。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

こちらは『FF14』のサンドリア。ドラギーユ城に尖塔などのアレンジが加えられている。

なお、コンテンツ開始時に流れていたBGMは、本来のサンドリアの街のBGMではなく、サンドリア周辺のフィールドエリアである東ロンフォール&西ロンフォールで流れる曲“Ronfaure”だ。『FF11』では、植松伸夫氏、谷岡久美氏、水田直志氏の3名のコンポーザーが初期のBGMを手掛けており、この“Ronfaure”は植松伸夫氏の作曲によるもの。どことなく郷愁を感じるサウンドとなっており、『FF11』ではロンフォールの森で足を止めて、BGMに聴き入ってしまったプレイヤーも多いのではないだろうか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

『FF11』におけるロンフォールの森。

バトルフィールドの入口、バーニングサークル

PLLの実機映像では、北サンドリアを先に進むと、ロンフォールに到達。その奥には謎の紋様があり、NPCのアルシャールが「なぜここにバーニングサークルが……? どうやら地形を改変されているようだな。」と語る場面があった。

そのセリフの通り、本来このバーニングサークル(Burning Circle)は、サンドリア王国の近くに作られたオーク族たちの先遣基地・ゲルスバ野営陣の奥にあるもの。正確にはゲルスバ野営陣からゲルスバ砦やユグホトの岩屋を経由した最深部にある、“ホルレーの岩峰”の中に存在する。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

ホルレーの岩峰にあるバーニングサークル。

このバーニングサークルは、特殊な戦闘の舞台となるバトルフィールドの入口。『FF11』の冒険者は所属国のミッション(メインストーリー)を進める過程で、ほかの2国を訪れることになり、最後に訪れた国のバトルフィールドでドラゴン族&アーリマン族と戦闘することになる。このときのバトルフィールドの入口が、すべてこのバーニングサークルとなっており、ホルレーの岩峰もそのうちのひとつだ。

なおミッションだけでなく、2003年2月5日のバージョンアップ以降は、このバトルフィールドを利用するバトルコンテンツが実装された。まず獣人印章というアイテムを一定数集めてトリガーアイテムとなるオーブと交換。そのオーブをバーニングサークルにトレードすることでNM(ノートリアスモンスター)との戦いに挑戦することができ、勝利すれば貴重な戦利品を得ることができた。

なお、当時このコンテンツは、“バーニングサークルで戦うNM戦”ということで“BCNM”というような呼ばれ方をしていた。だがその後、入口がバーニングサークルではないバトルコンテンツが増えてきたことから、徐々にBCではなく“BF(バトルフィールド)”と呼ばれるようになっていき、“BCNM”は“印章BF”と呼ばれるようになった。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)

多くの冒険者が戦いを挑んだKirinと四神

PLLでは、“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”の最初のボスが“Kirin”(麒麟)であることが実機プレイで明らかになった。このKirinは『FF11』において、通称“空NM”と呼ばれる強力なモンスター群の頂点に君臨するNMだ。

このKirinに挑むには、まずトゥー・リア地方の各地にいるさまざまなNMを倒して8種のトリガーアイテムを入手。つぎにそのトリガーアイテムを2種ずつ使うことで、“四神”と呼ばれるNMたち……Seiryu(青龍)、Suzaku(朱雀)、Byakko(白虎)、Genbu(玄武)に挑むことができる。そして、この四神を倒して4種のトリガーアイテムを集めることで、ようやくKirinと戦えるようになる。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)

四神と呼ばれるByakko(左上)、Genbu(右上)、Suzaku(左下)、Seiryu(右下)。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a0b3e6157812098b352cdeefc6c06ce17.png?x=767)

四神を撃破したあとに挑めるKirin。

こうしてまとめると単純そうにも思えるが、まず1段階目のトリガーアイテムを落とすNMとの戦闘がひと苦労。一度倒すとつぎの出現までに数時間かかるような個体がいるうえに、ひとりで倒せるような相手ではなく、さらに“空NM”は人気が高いために他のパーティとのNMの取り合いも発生した。Kirinは、そうした多くの苦労の先でようやく挑めるNMだったのだ。

四神との戦闘も、当初は1パーティではとても太刀打ちできず、18人のアライアンス(※)で挑む必要があった。さらにKirinとの戦闘では1アライアンスでも足りず、外部でサポートするメンバーを用意するケースが多かった。

※『FF11』では1パーティは6人までで、さらに3つのパーティで構成された18人がアライアンスの最大人数となる。 PLLの実機映像ではKirinが四神を召喚するシーンが確認できたが、『FF11』のKirinも戦闘中に四神を召喚する。この四神もオリジナルと同様に強力なため、四神との戦闘は外部のサポートメンバーにまかせ、メインのアライアンスはKirinとの戦いに専念するという戦術がよくとられていた。

そうやって激戦の末に四神やKirinを倒した際は、一定確率で非常に強力な装備を入手することができた。なかでも白虎佩楯などの一部の装備品は、レベル上限が75のあいだ、数年間に渡ってずっと冒険者のあこがれの装備であり続けた。ちなみに『FF14』の“禁断の地 エウレカ”で入手できる麒麟大袖は、もともとKirinから入手できた防具をモチーフとしたものである。

なお、この四神とKirinについては、2025年6月にYouTubeで放送された『FF11』の番組“A.M.A.N.とLIVE! 第9回”において、実機プレイとともに詳しく解説されている。より詳細な内容が知りたい人はぜひチェックしてみてほしい。

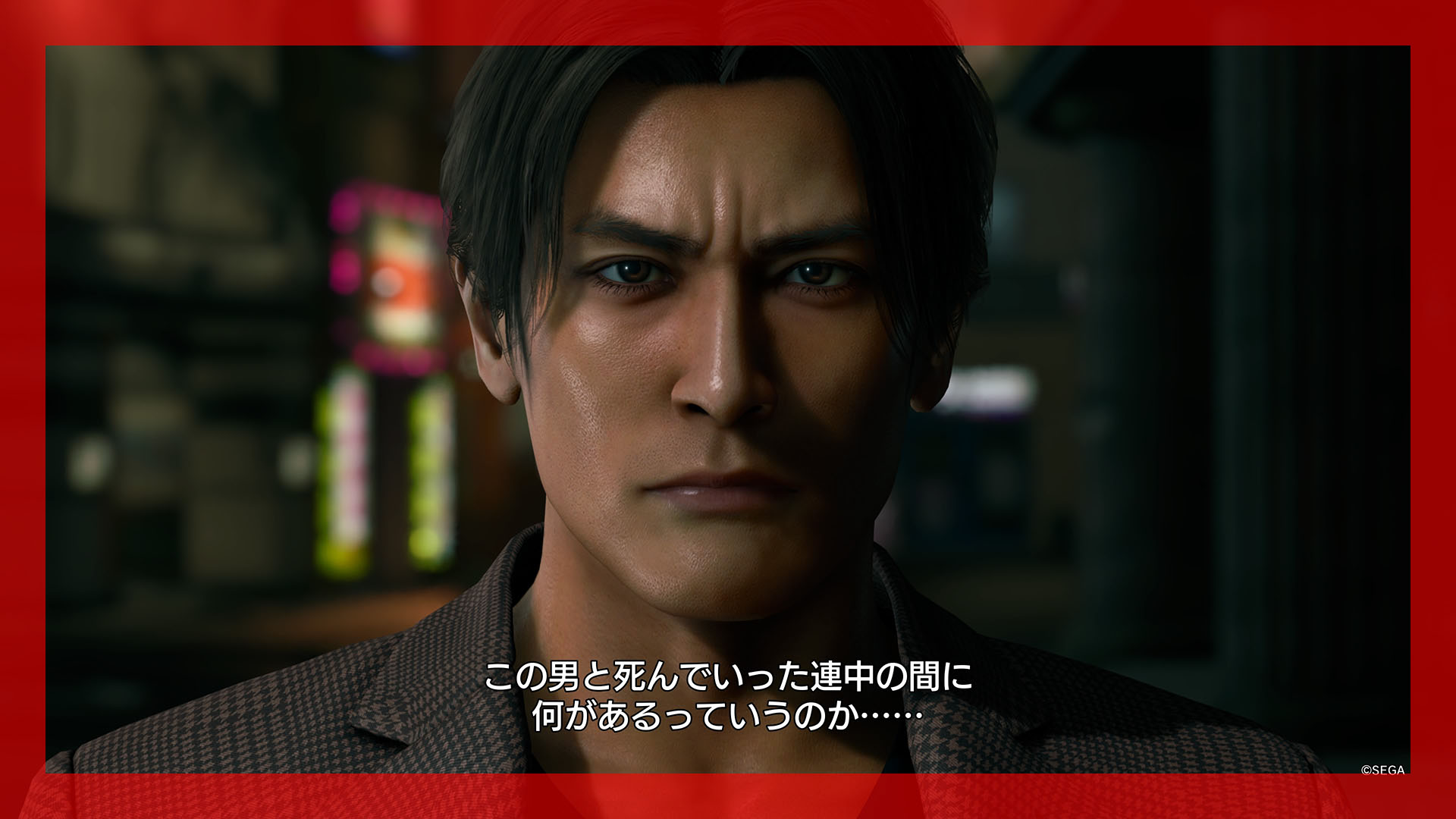

トゥー・リアを目指す冒険者の前に立ちはだかったカムラナート

初期の『FF11』において冒険者たちが集まる街となっていたジュノ大公国。そのジュノの大公として冒険者が出会うのがカムラナート(Kam'lanaut)だ。かつて小さい漁村だったジュノにさまざまな技術を持ち込み、大きな影響力を持つ国へと成長させ、大公の任に就いたカムラナート。その正体は、30年前のある事件をきっかけに1万年の眠りから目覚めた古代の民、“ジラート人”である。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)

『FF11』の最初の拡張データディスク『ジラートの幻影』のミッション(メインストーリー)において、冒険者は彼らジラート人の恐るべき計画を知り、それを阻止すべく戦いをくり広げていく。そしてミッション「デルクフの塔再び」では、ついにカムラナート本人と直接対決することになる。

このバトルの実装当初、冒険者のレベル上限は65であり、その後レベル上限が70になった後も、多くの冒険者が彼との戦いに苦戦した。空に浮かぶ島であるトゥー・リア地方に至るにはカムラナートを倒さねばならず、そのための大きな壁として彼が存在していたと言ってもいいだろう。

とくに戦闘において脅威となったのが、敵対心リセット効果のある“大風車”や、盾役でも即戦闘不能になるほどの大ダメージを受ける“光輪剣”、特定の属性攻撃を吸収してHPを回復する6属性の“〇神剣”など。果たしてそれらの攻撃が『FF14』でどのように再現されるのかが見どころだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)

『FF11』のバトルでのカムラナート。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a6bd8407bf6d5ceee8602e3fad4c3511f.jpg?x=767)

“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”でのカムラナート。

なお、「デルクフの塔再び」の戦いは、クフィム島にそびえる“デルクフの塔”の最上部にある天輪の場で行われる。公開済みの“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”のスクリーンショットの中にはデルクフの塔を思われる風景もあるが、やはりこの内部でカムラナートとの戦いがくり広げられるのだろうか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)

公開された“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”のスクリーンショット。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)

『FF11』におけるデルクフの塔。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)

カムラナートとの決戦の場となる天輪の場。

『ジラートの幻影』のラストバトル、エルドナーシュとの戦い

『ジラートの幻影』のミッションでは、空に浮かぶ島トゥー・リアに到達後、5人のアークエンジェル(“ジュノ:ザ・ファーストウォーク”にも登場)との戦いを経て、ル・アビタウ神殿の最深部“宿星の座”にて、カムラナートの兄弟であるエルドナーシュ(Eald'narche)と対峙することになる。これが『ジラートの幻影』ミッションにおけるラストバトルだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)

バトルの第1段階では、エルドナーシュは浮遊する機械に乗った状態で、お供の機械(スフィアロイド族)を呼び出して戦う。そして第2段階では眼帯がはずれ、生身の状態で襲いかかってくる。この段階のエルドナーシュはワープで移動し、敵対心に関係なく後衛を攻撃することもあるので非常にやっかいだ。

ちなみに、第1段階でエルドナーシュが乗っている機械は、のちに冒険者が乗るマウントとして実装されており、特殊なクエストをコンプリートすることで手に入る。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)

第1段階のエルドナーシュ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)

第2段階のエルドナーシュ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ac9baca3cda1c39194c04fe2170c3da65.png?x=767)

パッチ7.3トレーラーで確認できたエルドナーシュの姿。

ちなみに、『ジラートの幻影』と『プロマシアの呪縛』、ふたつの拡張ディスクのストーリーをコンプリートしてさらに後日談ストーリーを進めると、「世界に在りて君は何を想うのか?」というクエストが発生。このクエストではカムラナート&エルドナーシュ兄弟と同時に戦うことになる。“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”では、兄弟が個別にボスとなっているようだが、このバトルのようにふたり同時に戦う場面もあるのだろうか……?

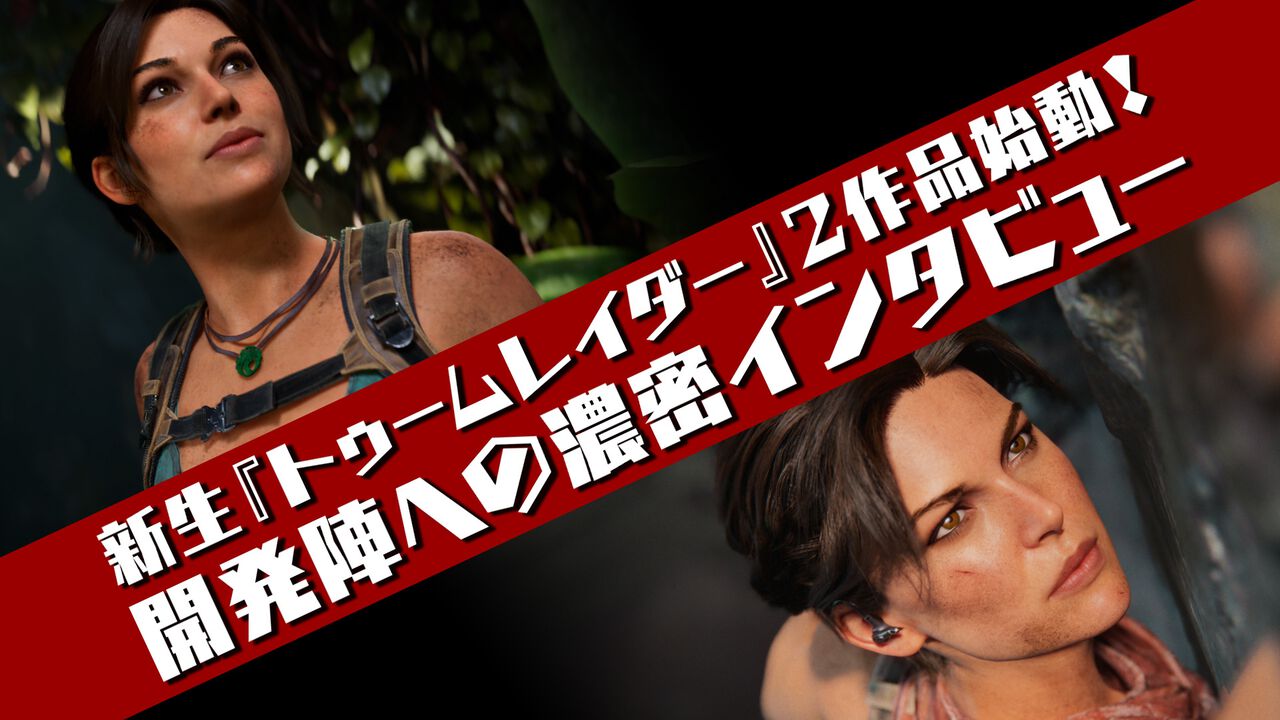

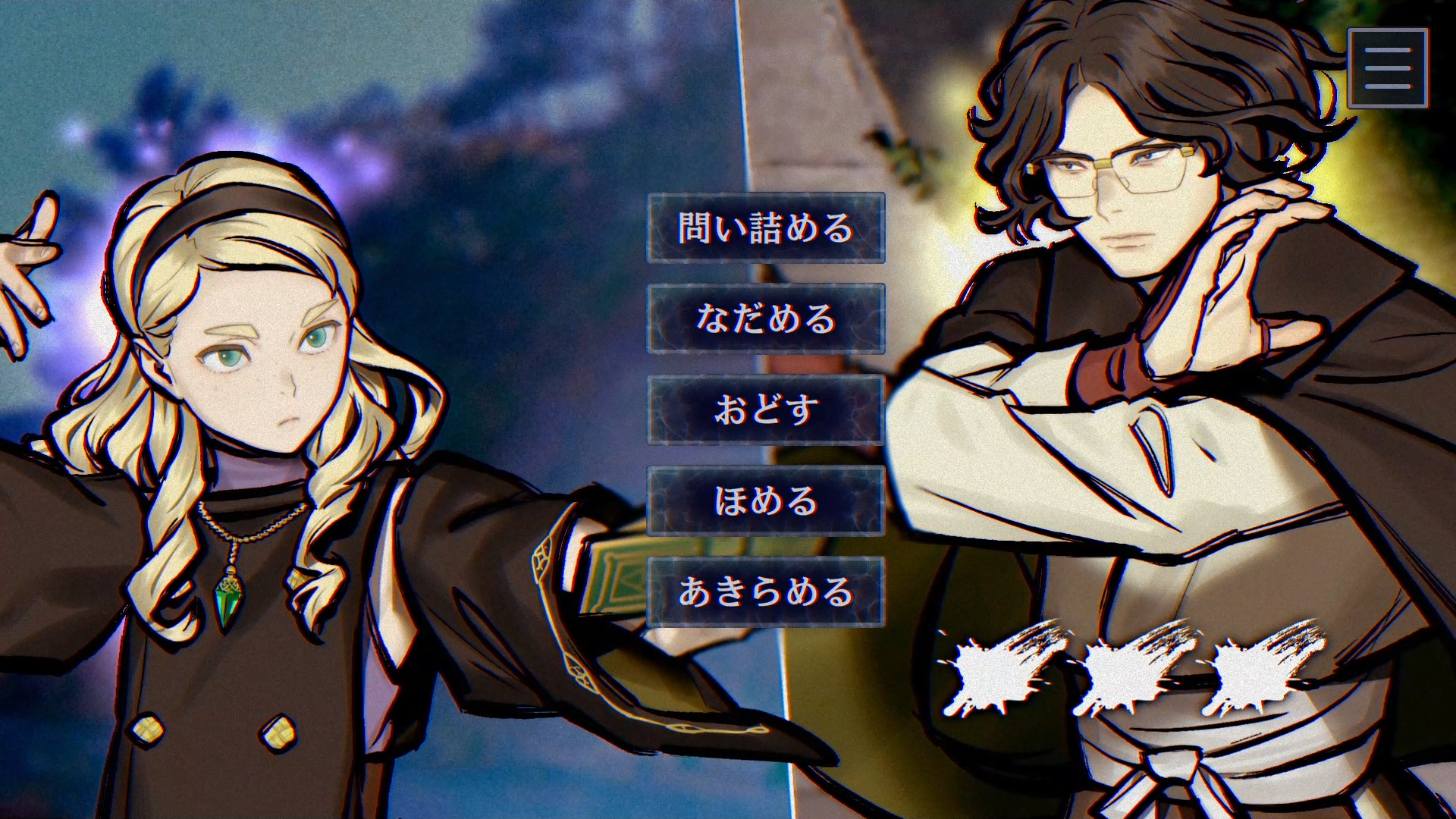

『プロマシアの呪縛』屈指の難関「畏れよ、我を」

パッチ7.3のトレーラーやスクリーンショットでは、Kirin、カムラナート、エルドナーシュのほかに、もうひとつボス戦らしきシーンが公開されていた。これは『プロマシアの呪縛』のミッション「畏れよ、我を」のバトルに登場したOmega(オメガ)とUltima(アルテマ)との戦いだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)

公開された“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”のスクリーンショット。

当初、『プロマシアの呪縛』ではエリアや戦闘の一部にレベル制限が課せられており、この「畏れよ、我を」もレベル60制限での戦闘となっていた(現在はこれらの制限は撤廃)。『プロマシアの呪縛』でのバトルは全体的に難度が高かったが、その中でもこの「畏れよ、我を」はとりわけ難関となっており、冒険者たちを苦戦させた。

このバトルは飛空艇の甲板という特殊なバトルフィールドでの3連戦で、1戦目はマメットと呼ばれる人型の敵5体、2戦目にOmega、3戦目にUltimaと戦うことになる。ただでさえ手ごわい敵との3連戦ということで、敵の特殊技を封じる“CCBポリマー剤”などのアイテムの準備が不可欠となっていた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)

『FF11』のOmega。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)

『FF11』のUiltima。

なおストーリーではOmegaを倒してからUltimaと戦うことになるが、高難度バトルコンテンツであるマスタートライアル“魔障の徒”では、OmegaとUltimaの2体と同時に戦うことになる。公開されているパッチ7.3のスクリーンショットやトレーラーでは2体と同時に戦っている様子だったので、このバトルと似たようなギミックがあるかどうかが気になるところだ。

余談だがOmegaとUltimaについては、“リンバス”と呼ばれるバトルコンテンツでもProto-Omega、Proto-Ultimaという名称でボスとして登場。このコンテンツで得られるホマム装束やナシラ装束は人気が高く、リンバスに通いつめたプレイヤーも多かったはず。このリンバスは2025年6月10日のバージョンアップ以降、新コンテンツとしてリニューアルされており、Proto-Omega、Proto-Ultimaも近いうちにさらなる強敵として登場することが期待されている。

報酬の装備品にもさまざまな歴史とドラマが!

第88回PLLでは、“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”の報酬となる装備品も公開。最後にそれらの元ネタも解説しておきたい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)

元ネタになった装備は、左から連邦軍師制式コート&エラントウプランド一式、NPCザイドの装備、NPCプリッシュの装備、踊り子のレリック装束&アーティファクトと思われる。プリッシュは前回の記事で詳しく紹介しているのでここでの解説は割愛。

連邦軍師制式コート

ウィンダス連邦に所属している冒険者がミッションランク5になると、個人戦績と呼ばれるポイントで交換できた装備一式(現在は他国の所属でも交換可能)。初期はミッションランクを上げることもたいへんで、さらにサンドリア王国やバストゥーク共和国所属のプレイヤーは交換できなかったことから、ギルを貯めて競売で手に入れたプレイヤーも少なからずいたのではないだろうか。

この装備は『FF11』の人気NPCであるシャントットも着用しており、『FF14』におけるコラボクエスト「黒い悪魔」に登場した巨大なシャントットももちろん着用していた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)

エラントウプランド一式

連邦軍師制式コートを白くしたような見た目で、後衛用のステータスが充実しており、魔道士や吟遊詩人に人気があった胴装備。とくに、胴装備のエラントウプランドは“ヒーリングMP+5”(※)というステータスが付いており、ヒーリングするときにこの装備に着替えていたプレイヤーも多かった。

※『FF11』では、その場に座ってヒーリングすることで一定時間ごとに一定量のHPとMPが回復する。ヒーリングMP+のステータスがあると、そのヒーリング時のMP回復量にボーナスを得られる。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)

ザイド

バストゥーク共和国大統領直属の特殊部隊である、ミスリル銃士隊のナンバー2。バストゥークのミッションや暗黒騎士のジョブ取得クエストなどに登場する。かなりの腕を持つ暗黒騎士だが、(その強さゆえにか)ストーリーでは敵に拘束されてしまうような場面も多い。なお、『FF11』においてはザイドの装備はNPC固有のもので、プレイヤーが装備できるものとしては実装されていない。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)

踊り子アーティファクト&踊り子レリック装束

赤い衣装のほうは、拡張データディスク第4弾『アルタナの神兵』で登場したジョブ・踊り子のアーティファクト“ダンサーアタイア”で、青い衣装は同じく踊り子のレリック装束(デュナミスと呼ばれるコンテンツで入手できる防具)である“エトワールアタイア”に見える。だがよくチェックすると、どうやら一般的なアーティファクトやレリック装束ではなく、『アルタナの神兵』のヒロインであるリリゼットの衣装をモデルにしたもののようだ。

また、『FF11』における踊り子のアーティファクト&レリック装束は男女でデザインが異なり、男性用のものは腰のフリルなどがない形になっているが、今回公開された装備品を見ると、男女ともにリリゼットの衣装をベースにしたものになっている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/acf5793938b321b67b3b667655b375703.jpg?x=767)

踊り子のアーティファクトであるダンサーアタイア。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aeb935669c45405844c35aafbd5fe43d7.jpg?x=767)

踊り子のレリック装束であるエトワールアタイア。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ae0e28452229af52e70f87dd03c3a30c2.jpg?x=767)

左がリリゼット(のフェイス)。髪飾りや足装備などがプレイヤーの装備と異なる。

以上、現在明らかになっている範囲で“サンドリア:ザ・セカンドウォーク”の元ネタを解説したが、おそらく実際のコンテンツではまだまださまざまな要素が実装されているはず。あとはパッチ7.3での実際のプレイを楽しみに待ちたいところだ。

[2025年8月2日18時35分修正]

一部見出しのテキストに誤りがあったため、該当の文章を修正いたしました。読者並びに関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a52cb18961c80ad299678613b23d2a26f.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a0b3e6157812098b352cdeefc6c06ce17.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a6bd8407bf6d5ceee8602e3fad4c3511f.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ac9baca3cda1c39194c04fe2170c3da65.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/acf5793938b321b67b3b667655b375703.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/aeb935669c45405844c35aafbd5fe43d7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48741/ae0e28452229af52e70f87dd03c3a30c2.jpg?x=767)