ここ数年ゲーム事業へ注力しているアニメスタジオ東映アニメーションが、新作を準備中だ。タイトルは『ノロイカゴ ゲゲゲの夜』(以下、『ノロイカゴ』)。おなじみ水木しげる先生の妖怪マンガ&アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』(以下、『鬼太郎』)をモチーフにした協力サバイバルホラーとなる。

さらに注目すべきは、本作が“東映アニメーションのインディーゲームへの取り組み”として打ち出されていることだ。どのような思いを込めて『ノロイカゴ』は開発されているのか。パブリッシャーを務める東映アニメーションにて、ゲーム事業を主導するプロデューサー・永田康弘氏と、『ノロイカゴ』のプロデューサー・田中耀平氏、開発を手掛けるトイジアムのプロデューサー/ディレクター・藤田峻輔氏の3名に、インディーゲームに対する思いや作品の開発経緯などを聞いた。

『ノロイカゴ ゲゲゲの夜』

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/afe07eee1f0268775c646e844b05bff2d.png?x=767)

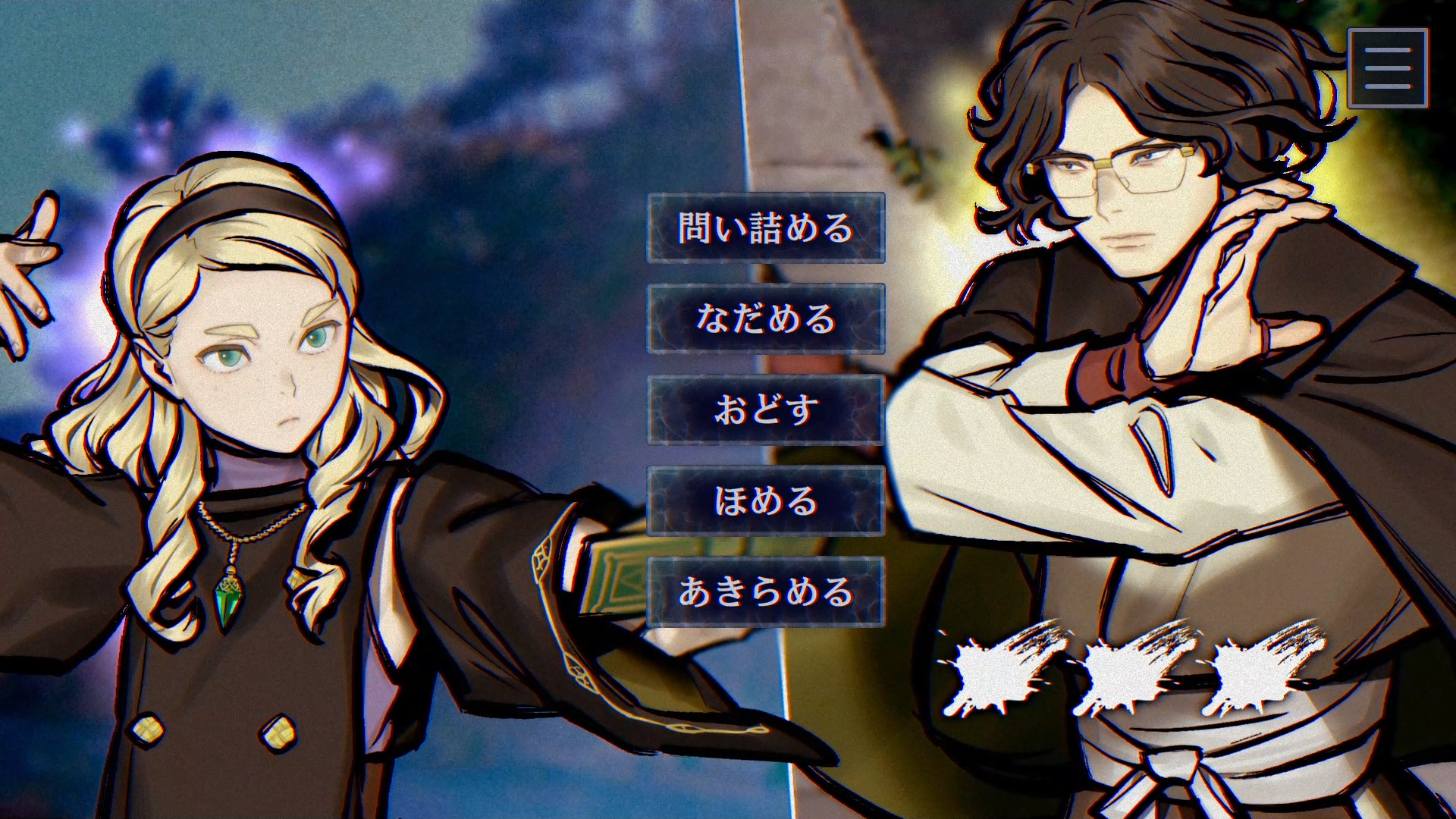

Steam向けに2025年1月23日(木)の発売を予定している、妖怪をテーマにした最大4人による協力サバイバルホラー。プレイヤーは恐ろしい妖怪が徘徊する呪いの領域からの脱出を目指す。

プレイヤーはみずからを苛む呪いとも戦わなければならず、身を蝕んでいく“呪い”に侵されると、恐ろしい半妖の姿へと変貌してしまう。呪いを解くためには、プレイヤーどうしの連携が重要になってくる。脱出には、結界を破壊するための儀式を行う必要があり、プレイヤーは、プレイする度に異なる場所に隠されている儀式に必要なアイテムを探し出す必要がある。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a57973ccb4dd5ed4c08947b6ee25f0cfb.JPG?x=767)

永田康弘氏(ながたやすひろ)

東映アニメーション

営業推進部 デジタルプロダクト推進室

プロデューサー

(文中は永田・写真中央)

田中耀平氏(たなかようへい)

東映アニメーション

営業推進部 デジタルプロダクト推進室

プロデューサー

(文中は田中・写真左)

藤田峻輔氏(ふじたしゅんすけ)

トイジアム

プロデューサー/ディレクター

(文中は藤田・写真右)

インディーゲームの手法で自社IPを活用

――そもそも、東映アニメーションがインディーゲームを手掛けることにした経緯を教えてください。

永田

東映アニメーションでは、IP(知的財産)を生み出す部署とIPを活用する部署という、ふたつのアプローチからゲーム作りに取り組んでいます。

8月に行われたBitSummit Driftでアドベンチャーゲームの『Re:VER PROJECT -TOKYO-』を出展させていただきましたが、こちらは、IPを創成するというチャレンジです。

一方で、私たちはIPを活用する部署なのですが、最初からインディーゲームを作ろうとしていたわけではありませんでした。今回トイジアムさんと組むにあたって、トイジアムさんはインディーゲーム的なスタイルで開発していらっしゃったんですね。だったら、パートナー様の持ち味を生かしたほうがよいのではないかという判断から、インディーゲームとしてのアプローチを決めました。

――インディーゲームのどのへんに魅力を感じているのですか?

永田

ご存じの通り、インディーゲームはとくに海外でも話題になっていて、大手企業さんも入ってきていますし、人の流れも多いです。IPも活用される場面も見受けられるようになりました。

なんとなく一般化してきた中で「魅力って何だろう?」と考えたとき、僕は“作り手が作りたいものをとにかく作る”ということがインディーゲームなのかなと、半ば勝手に思っています。尖ったものを全力で振り切って作る。インディーゲームの魅力は、まさにそこなのかなと。

今回発表させていただいた『ノロイカゴ』は、そんなインディーゲームスピリッツ溢れる一作になっていると思っています。

いちプレイヤーとして見ると、僕は年齢的にもファミコン世代なので、ドット絵のゲームがたくさんあるので、安心するというか、わくわくします。そこもインディーゲームの魅力なのかなと。

――たしかにドット絵は安心しますね(笑)。

田中

僕は、“こだわりの深い開発者が濃いゲーマーの人に向けて尖った作品を提供する”という点に非常に魅力を感じています。斬新で独創的なゲームが多いですよね。

会社としては、僕たちのチームはIPが活きる道をつねに探しているのですが、IPによっては、カジュアルなスマホゲームを……というよりは、尖った企画をインディーゲームとして提供したほうがマッチするといった相性もあるかと思います。今回の『鬼太郎』の企画は、まさにそんなインディーゲームに合致していると考えています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a9a11768d2c2eea7c331011b06a7d4eb2.png?x=767)

『鬼太郎』でしっかり怖いホラーを!

――『鬼太郎』をモチーフにしたタイトルを開発することになった経緯を教えてください。

永田

ゲーム事業のパートナーさんを探している中で、いろいろな会社さんにお会いさせていただいたのですが、その際縁があってトイジアムさんを紹介していただきまして、お話をしていく中で、最初に具体的な話を3ついただいたんですね。『鬼太郎』と『悪魔くん』と『楽園追放』の3本でした。それを検討したところ、田中がホラーゲームが好きということもあり、とくに『鬼太郎』の企画に惹かれまして、この内容なら「チャレンジしてみたい!」となったんですね。それが、2022年のことになります。

藤田

僕がもともと『鬼太郎』が大好きで、子どものころにアニメも毎週よく見ていたんですね。エンディングでよく泣いていました(笑)。その流れで妖怪も好きでホラーも好きだったのですが、それで東映アニメーションさんとごいっしょできるというときに、『鬼太郎』の企画にはひときわ気合いが入りまして、「『鬼太郎』でしっかり怖いホラーやりましょう」というご提案をさせていただきました。

ただ、最初はもっとアニメに寄った企画だったんです。それが田中さんがインディーゲーム好きで、僕と同じくホラーゲームが好きだったので、「せっかくだからもっと怖くしましょう!」となっていきました。

さきほどのお話にもありましたが、好きなものに尖ったものを乗せてやろうということに、今回うまく東映アニメーションさんとタイミングが合ったとは言えると思います。

田中

世に出したときに、「お? 何だろう」と気にとめてもらわないと負けだと思ったんです。とくにインディーゲームやSteamに関しては「たぶん、こういう感じなんだろうな」と予測がついてしまうものだと少し萎えるというか。ワクワクしていただけないというか……。

出したときに、「いつもの『鬼太郎』と違う。なんだろう?」と思ってもらえるように、もっと怖くしたいとお話ししましたね。

藤田

僕も『鬼太郎』好きなので、キャラクターの魅力を全面に押し出したいという気持ちと、ホラーとして尖らせたいという気持ちとの戦いがありました。当初の企画だと、ステージの中にねずみ男がいて、会うとアイテムがもらえるといったシステムを考えていたのですが、「そういうのではないよね」という話になって、「ねずみ男が出てきたらコメディチックになってしまうよね」という話はしていましたね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

――ねずみ男はキャラが強いですからね……。当初はねずみ男や猫娘といったおなじみのキャラクターも登場する予定だったのを、ばっさりなしにしたのですね。

藤田

モデルありますからね(笑)。

田中

『鬼太郎』に詳しくない人にも楽しんでもらいたい思いがありましたね。

――協力型のサバイバルホラーというアイデアは最初からあったのですか?

藤田

そうですね。マルチプレイで脱出するゲームにしましょうというのは、最初の段階から提案させていただいていました。いろいろな人に鬼太郎を遊んでもらいたいというのは、僕も鬼太郎好きとして念頭にありました。動画でも盛り上がってほしいので、“マルチで遊べるホラー”ということで考えていました。

ただ、鬼太郎は強いので、鬼太郎を操作することにしてしまうと妖怪を倒すゲームになってしまう。そこで、一般人が妖怪から逃げて脱出を目指すというコンセプトが生まれていきました。“協力サバイバルホラー”の根底にあるのは、「『鬼太郎』でみんなで遊んでほしい」というものです。

田中

当時藤田さんからいただいた企画で、まず魅力に感じたのが、“和風ホラーx協力脱出”という点でした。これってあまり市場にないんですよね。だいたい“洋風ホラー”なので、ほかのタイトルとの差別化が図れるなと思いました。

あと、海外戦略を考えたときにも、“和風ホラーx協力脱出”は引きがあるのかなと判断しました。じつは、海外だと『鬼太郎』はまだまだ知名度が高くないんですね。日本では知らない人はいないのでは、くらいの知名度を誇るのですが、海外では妖怪という概念からして知られていなくて、“エネミー”、“モンスター”とひと括りにされてしまう。そういうこともあって、キャラゲーに寄っていってしまうと、海外のユーザーに遊んでいただけないという思いもあり、“和風ホラーx協力脱出”で行こうとなりました。

藤田

少し前の話になりますが、映画『リング』が人気を博したこともあり、いわゆる“Jホラー”は海外で人気がありますよね。僕らは『鬼太郎』というIPを海外にも広めたい。一方でJホラーは海外で人気ということで、うまく相乗効果があるといいなとの判断もありました。

――海外で『鬼太郎』がどう受けるかということで試行錯誤もあった感じですね。

藤田

鬼太郎のキャラクター性と水木しげる先生が描かれた妖怪というものの怖さをしっかりと打ち出して、“水木しげるワールド”を知らない方にも訴求する。そのためにはちゃんとゲームとして成立させないといけないという話はしていました。ゲームきっかけで、ご存じでない方が水木しげる先生の魅力に気づいてもらえるといいなあと。ゲームにIPを載せてというよりは、ゲーム性と水木しげるワールドの魅力という両軸がうまく動くといいなと思いながら開発しています。

――日本の『鬼太郎』ファンにも楽しんでもらえるようにとの思いも?

田中

はい。そこは外せないと思いました。「これだったら、『鬼太郎』ではなくていいのでは?」と言われるようなものにはしたくなかったです。「『鬼太郎』だからこそハマっている」というゲームにしたいと思っています。

――たとえばどのような部分でしょうか?

田中

妖怪ですね。妖怪の怖さというもので、『鬼太郎』らしさをしっかりと見せていきたいと思っています。

藤田

たとえば、本作に登場する百目は、目を飛ばしてくる……というふうにその妖怪の特徴をちゃんと出していくということには注力しています。

あとは、妖怪そのものではないのですが、和風ホラー的な見かたで言うと、今回絵面が特殊な見えかたをしているんですね。その発想自体は水木先生のマンガから来ています。水木先生のマンガは、モノクロですごく描き込まれた美しい背景なのですが、そこからアイデアを得て、陰影のコントラストを強烈にして、色調を抑えたんですね。和風というところから、日本の屋敷のじっとりとした雰囲気が画面から見えるような感じになるといいなということで作っています。

その中に水木しげる先生が描く妖怪が現れて相乗効果として、怖いものとして映るといいなと思いながら作っています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

――ゲームを開発する過程で水木プロダクションとはやり取りをしていると思うのですが、こういう方向で行くとなったときはどうだったのですか?

藤田

本作のビジュアルはアニメとはかけ離れているので、僕らも「いいのかな」ということで東映アニメーションさんに託したのですが……。

田中

「今回は怖いコンセプトなので、こういう方向性で行きたい」というご説明をしたところ、ありがたいことにご快諾いただきました。最初にご説明するときはちょっと怖かったのですが……(笑)。

永田

見てわかると思いますが、タイトルに関しても『鬼太郎』という言葉は入れていないんですよ。日本ならアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』を用いたタイトルなので、“ゲゲゲの夜”とすれば、『鬼太郎』をイメージするかと思うのですが、海外タイトルは“ゲゲゲ”もなければ“鬼太郎”もないんです。

田中

海外タイトルは『NOROI KAGO: the Grudged Domain』ですね。海外ではJホラーということで間口を広く訴求していって、『鬼太郎』というIPに興味を持っていただこうと思っています。

永田

最初に水木プロダクション様にご説明するときに、「“ゲゲゲ”もなければ“鬼太郎”もないじゃないか!」と言われたらどうしようとドキドキしていましたね。

――(笑)。怖さに関しては、どのように追求していったのですか?

藤田

“ジャンプスケアのありかたをどうするか”という点においては、じつは揉めながら作っていますね。

田中

日々会話していますね。妖怪がバーンと出てきてびっくりするような仕組みにはなっています。もちろんジャンプスケア以外の怖さも入れたいと思っていて、先を予知する怖さとか、来るかも点というドキドキ感をうまく表現できればいいと考えています。

ジャンプスケアだけには頼らないような作りにしたいと思っています。

藤田

適切なバランスですよね。まったくないと、期待しているユーザーが物足りなく感じるでしょうから、ちゃんと入れながら、ゲームプレイを阻害せず……という感じです。開発チーム内でもたくさん入れたい派と抑えたい派と、喧々諤々しながら作っている感じです。

――どんなホラーが好きかは、人それぞれですものね。本作をインディーゲームとして訴求するにあたって、とくに注力しているポイントはありますか?

永田

何をもってインディーゲームと定義するかについては、突き詰めれば「僕たちがインディーゲームだと思って作っていればインディーゲーム」という認識でいて、田中も藤田さんもそうだと思うのですが、とにかく自分たちの作りたいものを作っている感じです。

で、インディーゲームユーザーは、濃いゲームファンが多くて、ちゃんとゲームの本質を見てくれる。もちろん、「東映アニメーションがインディーゲーム?」ということで求められるハードルが高くなるであろうことは覚悟しておりますし、「けっきょくIP頼りでは?」と言われるのもすごく嫌なので、そういう捉えられかたをしないようにゲーム性で戦っていきたいと思っています。

田中

そこは自信を持って届けられるように、いまめちゃくちゃがんばっているところです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)

インディーゲームの取り組みは今後も継続していきたい

――『鬼太郎』ファンが求めるものに応えつつ、インディーゲームファンを納得させるものを作らないといけないということで、ハードルは相当高そうですね。インディーゲームとして“作りたいように作る”とのことですが、東映アニメーションとトイジアムではどのようなやり取りをしているのですか?

藤田

両社は、パートナーシップの関係なんですよ。

田中

言ってみれば、『ノロイカゴ』は共同事業ですね。

藤田

で、お話している通り、田中さんも僕もゲームが好きなので、意見の違いが出たら、丁寧にケンカしています。

田中

丁寧なケンカというのも何ですが(笑)、毎週毎週遊びながらその場で話し合って……という感じですね。そういった点もインディーゲーム的かなと。

藤田

議論は戦わせてはいますよね。『鬼太郎』好きとして、めちゃくちゃ凝った妖怪図鑑を入れたいんですよ。水木先生の絵をお借りして超凝った妖怪図鑑を作って、各国語言語に翻訳したいんです。ということを言ったら、「そこはゲームの本質ではないので、本編の開発に集中してほしい」と怒られました(笑)。僕が『鬼太郎』マニアなので、ついマニアの発想になってしまうんです。

――(笑)。インディーゲームを展開するにあたっての、今後の戦略を教えてください。

永田

僕らはIPを活用させていただくという立場なので、今後も基本的には自社の活用できるIPを念頭に置いて展開していくことになると思います。先ほども田中からお話したように、IPによってはこの手法が合う、合わないもあると思っています。

ただ、インディーゲームだから、ということは各視点で言い訳にはしたくないので、しっかりとしたものは作っていきたいです。東映アニメーションには眠っているIPもたくさんありますし、「こういう手法、見せかたがあったか」と驚いてもらえるような企画を考えていきたいという思いはあります。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a97caa3a1bf12898df0184d56ca37034e.JPG?x=767)

――東映アニメーションのIPが大好きなクリエイターがいて、「このIPのインディーゲームが作りたい」と熱望したら、いまがチャンスと言えそうですね。

永田

そういったお声がいただけたら非常にうれしいですね。僕らも事業でやるからには、しっかりと成り立つようであれば積極的に手掛けていきたいです。まあ、合うIP合わないIPもあるとは思いますが……。

――ちなみに、インディーゲームに合う、合わないIPにはどのような違いあるのですか?

永田

まだまだインディーゲームに関する会話も始めたばかりですし、何がそれに該当するのか、それはまだ模索中です(笑)。

――今後どれくらいのペースでインディーゲームを手掛けていきたいですか?

永田

目標というのは特段設けていないです。“年間◯本”といった指標はなくて、いまは『ノロイカゴ』に集中しています。とはいえ、インディーゲームの取り組みは今後も継続していきたいですね。

田中

ゆくゆくはオリジナルにも挑戦したいですが、この取り組みが継続できるかは今回の『ノロイカゴ』の結果にかかってくるのとは思います。そういう意味では、『ノロイカゴ』は責任重大です。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a5392d24f9b637b9bb2be56e0898baddc.JPG?x=767)

――最後に、ゲームファンに向けてメッセージをお願いします。

藤田

『鬼太郎』と妖怪、ホラーの魅力が伝わるように作っています。ぜひ楽しみに待っていてください。あと、本作がたくさん売れてどんどん妖怪をアップデートで追加していきたいという個人的な妖怪ファンとしての野望があったりもします。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a0e4b6310b02bcd187c5fcc147d713003.JPG?x=767)

――素敵な野望ですね(笑)。

田中

皆様に怖がっていただけるように全力で鋭意制作中ですので、楽しみながらお待ちください。

永田

アーリーアクセスではありますが、2025年1月23日(木)にリリースすることが決まりましたので、ウィッシュリストに登録いただいた上で、もう少々お待ちください!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/ad9b6f4554ead74cebd62effb6a671a52.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/afe07eee1f0268775c646e844b05bff2d.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a9a11768d2c2eea7c331011b06a7d4eb2.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/27450/ad9b6f4554ead74cebd62effb6a671a52.png?x=767)