グラビティゲームアライズ(以下、GGA)が手掛ける、完全新作推理アドベンチャーゲーム『東京サイコデミック 公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿』が2024年5月30日に発売。主人公と相棒の紅葉巴杏が本格的な科学捜査を駆使して、さまざまな未解決事件に挑む。

本作の発売を記念して、『東京サイコデミック』のディレクターとシナリオを担当した今井秋芳氏と、『ダンガンロンパ』シリーズなどの生みの親として知られる、トゥーキョーゲームスの小高和剛氏の対談が実現。名作のシナリオを手掛けてきた両氏は何を語り合うのか。最後まで必読!

なお、ネタバレには十分配慮しているので、『東京サイコデミック』をクリアーしていない方も、安心して読み進めてほしい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/af8cbc002832454a074e36c0625683827.jpg?x=767) ※本インタビューは4月下旬に実施。5月30日発売の週刊ファミ通2024年6月13日号(No.1851/2024年5月30日発売)に掲載した内容に加筆、修正を行ったものです。

※本インタビューは4月下旬に実施。5月30日発売の週刊ファミ通2024年6月13日号(No.1851/2024年5月30日発売)に掲載した内容に加筆、修正を行ったものです。今井秋芳(いまい しゅうほう)

『東京魔人學園伝奇』シリーズや『九龍妖魔學園紀』など、物語性の強いゲームを制作。『東京サイコデミック』ではディレクターとシナリオを担当している。

小高和剛(こだか かずたか)

トゥーキョーゲームス代表のディレクター/シナリオライター。ゲームの企画やシナリオのほか、小説やマンガの原作、アニメの監修なども担当する。

シナリオはディレクターが手掛けるべきで意見が一致

――数々の作品でディレクターとシナリオを担当されているおふたりは、これまでに面識は?

今井

小高さんとは、お会いするのもお話するのも初めてです。それに、同業のクリエイターと対談する機会も初めてなんですよ。

小高

それは意外ですね。

今井

以前、プロデューサーと対談したことはありますが、シナリオを書かれているクリエイターと対談したことはなくて。小高さんのお名前はこれまでにいろいろと伺っていたので、今回、対談できるのが楽しみでした。

小高

恐縮です。今井さんが手掛けた作品では、『九龍妖魔學園紀』(2004年発売)が好きでしたね。

今井

ありがとうございます(笑)。

小高

『九龍妖魔學園紀』はゲームショップでアルバイトをしていたときに遊びましたが、当時は人生でいちばんゲームをプレイしていた時期で。『東京魔人學園伝奇』シリーズもそのときに遊びました。

今井

そういう話を聞くと、自分がすごく歳を取ったなあと思いますね。

小高

いまおいくつなんですか?

今井

年齢は非公開で活動しています。私はバーチャルの存在なので(笑)。

一同 (笑)。

——自然と対談がスタートしたところで、最初のテーマです。シナリオはどこから作り始めますか? 今井さんから教えてください。

今井

シナリオの書きかたは人それぞれなので、正解はないと思います。なので、あくまで私の書きかたを説明すると、プロット(ストーリーを要約したもの)よりも先に、登場人物の設定を作ることが多いですね。キャラクターの設定やバックボーン、なんだったら名前もちゃんと決めてしまいます。

シナリオを考えるよりも、こういうキャラクターたちを出したいというのが先にあるので、ドラマや映画の当て書き(役を演じる俳優をあらかじめ決めておいてから脚本を書くこと)みたいな感じなんですよ。そうすることで、セリフを同時に考えられるんです。たとえば『九龍妖魔學園紀』の皆守甲太郎は、「アロマがうまいぜ」って言うじゃないですか。

小高

皆守はアロマが好きでしたね。

今井

このセリフはシナリオを書きながら考えたのではなくて、つねにアロマパイプをくわえているという設定を最初に考えたときから、彼に言わせようと決めていました。

小高

タバコだとレーティングに引っ掛かるからアロマにしたのかなと思っていました。

今井

もちろんそれもあります。設定を考えるときに、いわゆるくわえタバコをするキャラクターにしたかったのですが、タバコだとレーティングが難しい。それでアロマパイプをくわえさせることにしました。タバコをうまいと表現する人がいるので、「アロマがうまいぜ」と言わせてもいいかなって。

小高

アロマはうまいんですかね?(笑)

今井

私も吸ったことはないですが、たぶんシーシャみたいな感じだと思います。ただ、体には絶対悪い。スタッフにも突っ込まれました(苦笑)。こんな感じで登場人物の設定をまとめたら、プロットを作りながら最初に冒頭とエンディングを考えます。それからあいだのシナリオを埋めていくことが多いですね。

小高

『東京サイコデミック』もキャラクターの設定から考えていったんですか?

今井

そうですね。本作は主人公=プレイヤーなのですが、主人公をサポートしてくれる仲間は、どんなメンバーが必要かを考えて。登場させる刑事はベテランと新人のコンビにしようとか、最初にキャラクターの設定を全部決めています。小高さんはどうですか?

小高

シナリオの考えかたを話す前に、そもそも僕はディレクターがシナリオを書かないとストーリードリブン(シナリオを基にしながらすべての計画を作っていく手法)のゲームは作れないと思っています。

今井

まったくもってその通りですね。

小高

ゲームのシナリオを書くうえでは重要ですよね。だから僕自身、ディレクターとシナリオライターを兼業していて、ゲームのシナリオだけを書く、ゲームシナリオライターという仕事に関しては否定派なんですよ。

今井

いまのコメントはぜひ4倍角で(笑)。でも真面目な話、ディレクターとシナリオライターは、私も同じ人が担当すべきだと思います。私が監督・脚本という肩書きで活動しているのも、ディレクターがシナリオを書くのがベストだと考えているからなんですね。

というのも、ディレクターが別にいて、シナリオだけ書いてほしいと依頼されても、ディレクターにシナリオを変えられちゃうことがあると思っています。そうなったとき、考えていた通りのシナリオ、セリフ回しにならなくて、なんだこれはとガッカリするのが目に見えています。

小高

自分がディレクターを担当して、シナリオを別の人に振ったときもこちらの意図するところがうまく伝えられず、何度も書き直しをお願いすることになってしまったり(苦笑)。

今井

よくわかります。シナリオは別の人が書くから、ディレクターだけやってほしいとお願いされたときは、基本的にお断りしています。

小高

そうですよね。シナリオをまとめながらゲームのレベルデザインも考えないといけませんし、シナリオをさらに盛り上げるために新しい仕様を追加したいなと閃くこともあって。そうすると、自分がディレクターも兼業していないと、うまくいかないので。

今井

そうなんですよね。仕様を追加する権限はディレクターにありますからね。

小高

シナリオはディレクターが書くべきという考えが前提にあったうえで、シナリオの考えかたを説明すると、まずはゲームデザインやシナリオの展開、登場させたいキャラクターといったいろいろな要素を、とりあえず箇条書きにまとめるところから始めます。

今井

なるほど。

小高

それから箇条書きでまとめたものを無理やり詰め込んでプロットにまとめますが、今井さんと違うなと思ったのは、プロットの段階でキャラクターの設定はほとんど考えていません。それもあって、なかなか自分の作品のシナリオを別の人にお願いできなくて。

今井

私のようにキャラクターの設定を全部作っていても、人にお願いするのは難しいですよ。設定にまとめている情報でそれっぽく書くことはできても、設定にまとめきれていない情報もある。そういった情報は、当然ながらキャラクターを考えた本人でないとわからないので、別の人が書くと似てはいるんだけど、どうしても別人になってしまう。

小高

やっぱり自分で書いたほうが早いですよね。僕の場合は、プロットの段階で起承転結を考えていて、必要な要素もすべて入れるようにしています。というのも、以前所属していたスパイク・チュンソフトでは、プロットの段階で上司や会社をおもしろいと思わせないといけなかったので。「シナリオはほとんどできているじゃん」とよく言われたのですが、そんなことはないっていう(苦笑)。

今井

シナリオを書かない人の意見ですね。

小高

プロットができていても、シナリオが完成するまで時間がかかりますからね。

今井

プロットからシナリオを変えることもありますしね。プロット通りにはならない。

小高

プロットが変わることは多いですね。

ゲームでベストなシナリオは知的好奇心を刺激してくれる

——おふたりがシナリオを書くときに、とくに意識していることもお聞きしたいです。

小高

僕はもともとミステリーが好きなので参考にしています。すべてのシナリオの構成は、ミステリーを見習っているといったら大げさかもしれませんが、ミステリーのシナリオは人を惹きつける力がすごいですから。

たとえば、数年前に『あなたの番です』という交換殺人ミステリーのドラマが話題になりましたよね。それに僕の周囲には、「ふだん小説は読まないけど、東野圭吾の作品は読み始めると止まらなくなる」という人もいます。

ミステリーやサスペンスはそれだけ人を惹きつける力が強いので、その力をゲームのシナリオに活かしたいと考えていて、時間を忘れてどんどん先に進めたくなるようなシナリオになるように意識して書いています。

今井

ミステリーのエッセンスはいろいろなジャンルの作品に取り入れられていますよね。たとえばクライムサスペンス(犯罪事件を扱ったスリリングな展開の物語)も、犯人は誰なのか、なぜ犯罪が起こったのかを紐解いていくと、ミステリーなんですよ。

小高

そうですよね。

今井

ゲームシナリオは、知的好奇心を掻き立てるものになっていないとダメだと思っていて。伏線もミステリアスな展開もなく、ただ物語が進んでいくのではなくて、ゲームをプレイした人が知的好奇心や、何らかの衝動に掻き立てられるシナリオがベストですね。

小高

僕は、知的好奇心がくすぐられる理由もいくつかあると考えています。純粋に犯人や動機、トリックを知りたいという純粋な理由のほかに、犯人やトリックがわかったから自分の考えが合っているかどうか確かめたいというのも、知的好奇心だと思っています。

シナリオを考えるときは、このふたつをうまく刺激できるように考えていますね。ここは難しくしたけど、ここはわかりやすくて、答え合わせがしたくなるようにする感じで。

今井

うまく使い分けているんですね。

小高

あと、シナリオに吸引力のある展開やネタ、要素を散りばめていくと、僕はどうしてもエンディングにユーザーが驚くような仕掛けを考えたくなるんですよ。作品を作るたびに悩みますが、プロットの段階である程度ネタを考えておかないと不安になります。

今井

わかります、わかります。

小高

それにエンディングがしっかり決まっていると、キャラクターに意味深なことを言わせることができるじゃないですか。

——それで言うと、『東京サイコデミック』にも伏線がたくさん散りばめられていますよね。ストーリーのネタバレにならないように例を出すのは難しいのですが……。

今井

エンディングを盛り上げるためには、伏線をしっかり張るしかないと思いますが、序盤から伏線で匂わせておかないとプレイヤーが白けるじゃないですか。最後にいきなりそんなことを言われてもって。

シナリオの途中にエンディングに関わる伏線やエッセンスをしっかり散りばめているからこそ、エンディングを迎えたときに十分な満足感や納得感が得られると考えています。

ですからエンディングから逆算して、伏線をどんどん入れるようにはしていますね。本作は物証のテキストも私が全部書いているのですが、じつは物証のテキストの中にも伏線を散りばめているんですよ。ミステリーのシナリオは、緻密であればあるほど作品がよくなると思います。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/abbb017dcf0ef7d9da80198718c6bdf00.png?x=767)

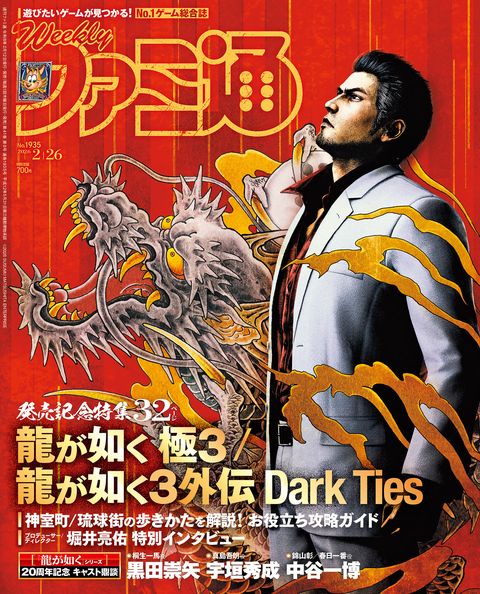

虚構と現実を融合させて生み出した『東京サイコデミック』の世界

小高

『東京サイコデミック』は、なぜ実写を取り入れようと思ったんですか?

今井

私がこれまで手掛けてきた伝奇物は、虚構と現実をうまく融合させる必要がありました。そうすることで、フィクションだけどリアリティーの感じられる世界やシナリオを作ることができたのですが、『東京サイコデミック』で実写を取り入れたのも同じ理由です。

防犯カメラの映像や物証を2Dや3Dで作ることもできますが、それだとリアリティーに欠けるなと思って。防犯カメラの映像なども、実写だからこそ出せる雰囲気がありますし、実写にすることでリアリティーが増すと考えましたが、すべて実写のゲームだと、抵抗感を抱く人がいるじゃないですか。

小高

たしかにそうですね。

今井

すべて実写にするのは難しいけど、かといって2Dや3Dだとリアリティーに欠ける。いろいろ検討した結果、防犯カメラの映像や物証などに実写を使うことにしました。キャラクターのイラストと同じ服装の人物を実写に登場させることで、2Dと実写をうまく融合させることができたと思います。

小高

写真や映像は誰が撮影したんですか?

今井

サンプルで撮影したCase1の素材は、全部私のほうで撮影しています。カメラの画角やエキストラの配置、動きなどもすべて指定したサンプルを用意して、それを撮影班に渡して正式な素材を撮影してもらいました。

素材の中には、私が撮影したものも使われています。トリックの実証実験の動画がそうですね。考えたトリックに問題がないかどうか、実際に検証しながら動画の撮影も行っていて、私自身が薬品を混ぜて燃やしたり、ドローンを飛ばしたりしています。

小高

今井さんはもともとデザイナーでしたよね。だから画角も全部自分で決められる。

今井

ディレクターがシナリオを書くべきに通ずるところがありますが、私がシナリオを担当しているので、具体的なシーンのイメージが頭の中にあるんですよ。だからこそ、サンプルを作って指示を出すのがいちばん正解だと思います。

シナリオといっしょで、こんな素材がほしいと誰かに頼んでも、理想の写真や動画が上がってくるとは限らないので。

小高

やっぱりそうですよね(苦笑)。ちなみに、新型コロナウイルスが流行していたときは、開発は動いていたんですか? そうだとすると、撮影がたいへんそうだなって……。

今井

開発がスタートしたのは2021年の夏ごろだったので、まだまだ注意が必要な時期でした。撮影のときは撮影班も感染対策にも気を使いながらで、たいへんでしたね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/acd4bef893737f337d340804b5ca292a8.png?x=767)

——先ほど、トリックの検証の話がありました。小高さんがトリックを考えるときは、どのように検証しているのでしょうか?

小高

僕は現実では起こり得ない、パズル的なトリックを採用することが多いです。だからこそトリックが解けたときにおもしろいのですが、ちゃんと検証したら不可能なトリックも多いと思います。

とんでもないトリックを生業にしている僕としては、検証してうまくいくかどうかよりも、プレイヤーを白けさせないギリギリのラインを突くというか、こんなの絶対ウソだよってところを、できる限りごまかすところに注力しています。

たとえば死体をバラバラにするにしても、中途半端な理由だと、プレイヤーは「バラバラにするほうがたいへんじゃん」と考えてしまう。そうならないために、死体をバラバラにするトリックや動機をちゃんと考えて、プレイヤーを驚かせるようにしていますね。

今井

トリックを考えるうえで、プレイヤーにいかに疑問を抱かせないようにできるかは重要ですよね。『東京サイコデミック』のようにリアル寄りの作品にすると、突っ込まれる可能性が高くなるので。警察はそんなにバカじゃないだろうとか、さすがに鑑識は気付くだろうとか……。

フィクションの事件にどこまでリアリティーを追求するのか。さじ加減だと思いますが、うまく作り手がアレンジしないと、プレイヤーが白けてしまう。

小高

リアリティーレベルのラインは、作品ごとにちゃんと引いておかないといけませんよね。一度気になってしまうと、どこまでいっても気になってしまうので。

――ここだけは譲れないゲーム作りのポイントをお聞きしたかったのですが、これまでの対談内容を振り返ると、「シナリオはディレクターが書く」ということになりますか?

今井

そうじゃないですかね。これまでの話を総合すると。

小高

そうですね。ただ、僕はすべてにこだわるタイプではないというか、手を抜くところは抜いてもいいかなと思っています。取捨選択を大事にしていて、ここはお客さんも気になるからこだわろう、逆にここはお客さんにとってはどちらでもいいから優先順位を下げようといった感じに。もちろん、すべてにこだわるのは理想ではありますが、取捨選択をしないと何年経ってもゲームが完成しないので(苦笑)。

今井

耳が痛い(笑)。私はこだわりすぎるタイプで、『東京魔人學園伝奇』シリーズや『九龍妖魔學園紀』も開発が遅れてしまったので。でも、取捨選択ができるのもディレクターの特権ですから、やはりシナリオはディレクターが書いたほうがいいですね。

――今井さんは、いまでもすべてこだわっちゃうタイプなんですか?

今井

いまでもこだわっているのは変わっていません。それこそ、クレジットの各項目すべてに自分の名前が入ってしまうぐらい、あらゆることを担当していたので。ただ、そのままでは、新作を作るたびにやりたいこととスケジュールの問題がついて回って、開発に影響が出るなと。その解決方法は、短いスケジュール内でより高いクリエイティブができるように自分がなるしかないと思い、いろいろ精進してきていまにいたるという感じです。

いまは開発で自分が表現したいことに対して、昔よりも広く見えている気がします。「こういうクリエイティブがしたいなら、これぐらいの日数でできるな」とか、「スタッフのこの作業もこれぐらいの日数でできるだろう」とか。別のインタビューでも話しましたが、以前の私だったら、『東京サイコデミック』はここまで短期間でうまくまとめあげられていないと思っています。

小高

効率化するのは重要ですよね。『ダンガンロンパ』シリーズを開発しているときは、予算が少ない中で人手は足りない、時間もないという状況でした。だから僕は、自分でスクリプト(簡易プログラム言語。絵素材を表示するなど、ゲーム内の演出を行う)も担当していました。

今井

そうなんですか。

小高

すべてのシーンでこと細かく説明し、誰かにスクリプトを組んでもらうのも時間がかかるので、それなら自分でやったほうが早いなって思っちゃう。取捨選択するといっても、けっきょくは僕がやれる範囲のことは、やろうとしちゃいますね。スクリプトは嫌いじゃないですし(苦笑)。

今井

本当ですか?(笑)。でも、小高さんはシナリオの執筆にもっと時間を割くべきですよ。やっぱりファンもそれを望んでいると思うので。少しでもテキストを多く書いてほしいって。

小高

今井さんはシナリオを書くのが好きなんですか?

今井

私は監督として、自分が脚本(シナリオ)を書くといちばん効率がいいと思っています。それで脚本を書いているので、脚本を書くのが取り立てて好きなわけではありません。もともとデザイナーなので、アート関連の作業がいちばん好きですね。小高さんは?

小高

シナリオを書くのは好きじゃないです(苦笑)。

今井

小高さんはもともと映画を撮りたかったわけですしね。

小高

でも、プロットを考えるのは好きかもしれません。シナリオも、何回も書き直すことになるので、第一稿を書いているときは本当に地獄なんですけど(笑)、書き直して書き直して、シナリオのクオリティーが上がってくると楽しくなってきます。

僕がスクリプトを好きなのは、シナリオがほぼ完成している段階だからかもしれませんね。自分でスクリプトを組みながら、おもしろいシナリオができているなって確認できるので。

今井

私もゲームを作るのは好きなのですが、シナリオをずっと書きたいとは思わない。

小高

僕もそうですね。

今井

ミステリーアドベンチャーのシナリオを書いているふたりが、じつはシナリオを書くのが好きじゃなかったっていうと、読者は驚かれるかもしれませんね(苦笑)。

思い出のタイトルやシナリオ作りに影響を受けた作品

――おふたりの思い出のゲームや、影響を受けた作品を教えてください。

今井

私はテーブルトークRPGが大好きなんです。とくに夢中になったのは『クトゥルフの呼び声』。マスターが得意な友だちがいて、『クトゥルフの呼び声』がものすごくおもしろかったんですよ。あとは、『ルーンクエスト』や『トラベラー』も好きでたくさんプレイしました。

学生時代はボードゲームにもハマっていて、その流れからシミュレーションゲームをよく遊ぶようになって。『東京魔人學園伝奇』シリーズがシミュレーションRPGになったのは、私がシミュレーションゲーム好きというのも理由のひとつです。

小高

なるほど。

今井

あと、影響を受けたのは栗本薫さん。とくに『グイン・サーガ』は何度も読んでいて、『時の石』、『ネフェルティティの微笑』、『魔界水滸伝』も好きですね。私の書くシナリオは、栗本さんの影響をすごく受けていると思います。「どこが?」と栗本さんのファンは思うかもしれませんが、何ていうのかな……物の書きかたとか言葉の選びかたとか“物を書く”という基本の部分を栗本さんの小説を通して、脳が吸収していったという感じです。

小高

それで言うと、菊地秀行さんはどうなんですか?

今井

菊地さんや夢枕獏さんも大好きですね。御三方の作品はたくさん読んでいますが、文章やシナリオで影響を受けたという意味では、やはり栗本さんの存在が大きいです。小高さんはどうですか?

小高

僕は小学生のときにファミコンが発売されて、ゲーム機の進化とともに成長してきたので、やはりテレビゲームから受けた影響は大きいと思います。ゲームショップでアルバイトをしているときにいちばんゲームを遊んだのですが、印象に残っているのは『東京魔人學園伝奇』シリーズと『九龍妖魔學園紀』。決してヨイショしているわけではないですが(苦笑)。

今井

ありがとうございます(笑)。

小高

あとは、『killer7』(2005年発売)や『魔剣X』(1999年発売)、『魔剣爻』(2001年発売)といった、ちょっと尖ったタイトルが思い出深いです。というのも、僕はもともと自分の世界を作りたくて映画監督を目指していたのですが、うまくいかなくて……。

進路に悩んでいるときに先ほど挙げたゲームと出会い、ゲームでここまで表現できるんだと衝撃を受けました。オリジナルの世界が作れるんだということも後押しになって、ゲーム業界に入ったんですよ。アドベンチャーゲームだと、『クロス探偵物語』(1998年発売)も衝撃的でしたね。ゲームで本格的なミステリーができるんだって。

今井

映画監督を目指していたから、ディレクターとシナリオはセットだろうという考えなんですね。映画は監督と脚本を兼任することが多いので。

小高

そうですね。タランティーノ監督(クエンティン・タランティーノ氏。アメリカの映画プロデューサー)に憧れていたのもあって、自分の世界をお客さんに届けたいと思っていました。

今井

私も映画がすごく好きなので、監督・脚本のイメージが強いんですよ。小高さんのようにしっかり映画製作の勉強をしているわけではないですが、映画から何らかの影響は受けていると思います。

小高

ゲーム業界に就職を決めたときに、映像を勉強した意味はなくなるかなと思いましたが、ゲーム制作の場でも映像の知識が役立つことが多くて。勉強したことはムダにはなりませんでした。

今井氏と小高氏が今後、手掛けてみたいタイトル

——今井さんは『東京サイコデミック』、小高さんは『超探偵事件簿 レインコード プラス』など、最新作へのこだわりや、今後作ってみたい作品についてもお聞きしたいです。

今井

小高

もともと『レインコード』は、完全にオリジナルの世界を作りたくて企画したタイトルになります。初めて手掛けた『ダンガンロンパ』シリーズは、2Dがメインのタイトルだったので、3Dのマップを動き回れるゲームを作ってみたかったんですよ。

もちろん、僕がシナリオも書いているので、シナリオも売りではありますが、自分自身でプレイしていていちばん好きなのは街の探索になります。移植作の『レインコード プラス』は、4K映像に対応していてカナイ区の街並みがより美しくなっているので、よりきれいになった街中をすみずみまで歩き回るのが楽しみです。

今井

架空の街や世界を生み出すのは、それだけでロマンがありますよね。ここはどんな世界なんだろう、この路地を曲がったら何があるんだろうと考えるだけでワクワクする。

小高

『ダンガンロンパ』シリーズは閉鎖空間を舞台にしていたので、舞台を細部まで描くことができませんでした。『レインコード』のように、架空の街を新しく作るのは、考えることや決めなければいけないことが増えて想像以上にたいへんで。開発に6年もかかってしまいましたが(苦笑)、いまとなってはその苦労も含めて楽しい作業だったなと。

今井

でも、ディレクションしたり、シナリオを考えたりするなら、閉鎖空間を舞台にしたほうが圧倒的に作りやすいですよね。私は『東京魔人學園伝奇』シリーズで舞台を広げすぎてしまったので、『九龍妖魔學園紀』では舞台を全寮制の高校にしたんですよ。偶然ではありますが、閉鎖空間から舞台を広げた小高さんとは、逆の動きをしていますね。

小高

『東京サイコデミック』はどうです?

今井

本作も閉鎖的ではありますね。都内に外出することもできますが、いわゆる安楽椅子探偵のように、探偵事務所のデスクで事件の物証を集めるので。シナリオは海外ドラマのような感じで、新型ウイルスのパンデミックやカルト教団、政教分離といった現代に起こっている問題をエンタメで描いています。

小高

『東京サイコデミック』は、シナリオやキャラクターがリアル寄りになっていて、『東京魔人學園伝奇』シリーズや『九龍妖魔學園紀』のように設定がぶっ飛んでいないですよね? これはどういう心境の変化なのか気になりました。ぶっ飛んだ設定やキャラクターは、もう飽きたのかなって……。

今井

飽きたわけじゃないですよ(笑)。本作でも虚構と現実を融合させるところは変わっていませんし、人体自然発火現象やファフロツキーズといった超常現象を扱っているので、『東京魔人學園伝奇』シリーズや『九龍妖魔學園紀』に通じるところはあると考えていて。

たしかに、世界観をリアルに寄せたぶん、登場人物たちは現実世界にもいそうなキャラクターになっているとは思いますが、奇抜すぎるとウソっぽく見えてしまうので。

小高

やっぱり作風は変わらないんですね。それを聞いて安心した反面、ちょっと不安になりました。おじいちゃんになっても、『ダンガンロンパ』みたいなゲームを作るのは、どうなのだろうという思いもあって(苦笑)。

今井

あはははは(笑)。でも、それはそれでいいじゃないですか! 私も學園伝奇ジュヴナイルの新作を出すとしたら、外連味のあるキャラクターを登場させると思います。

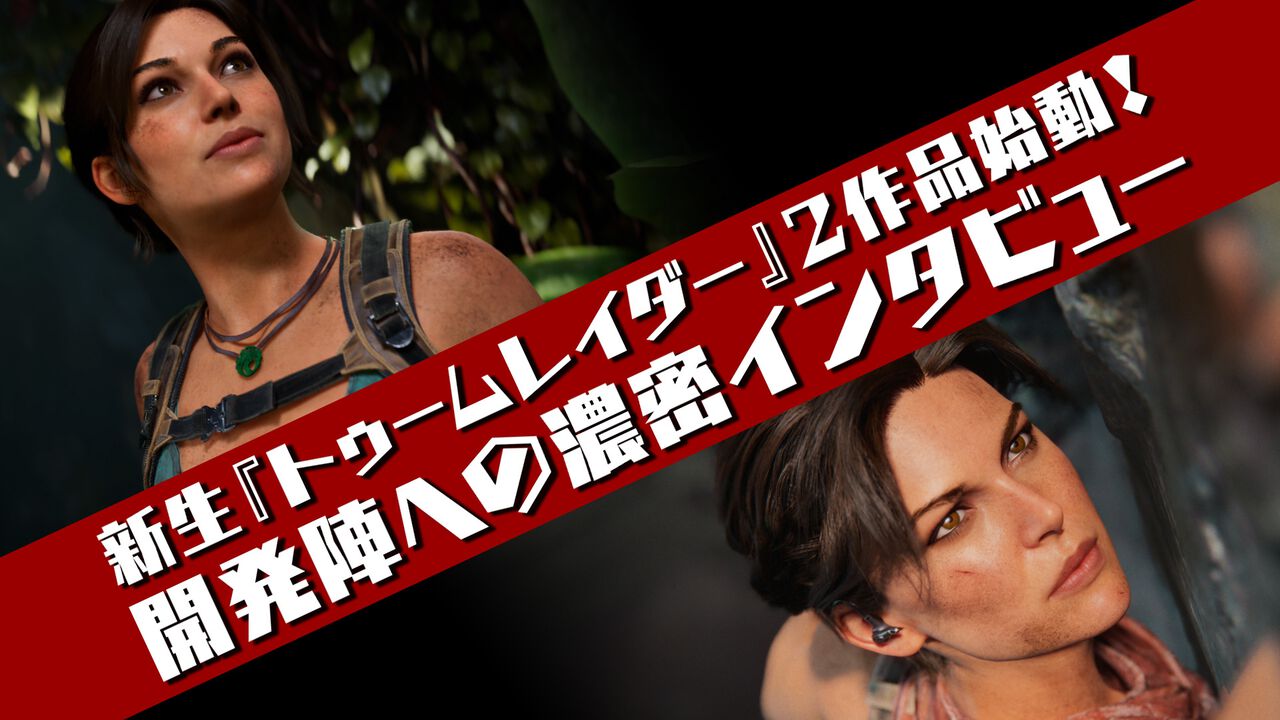

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a92ffd5138b568167ac564e5a43ad0597.png?x=767)

——新作の構想はあるんですか?

今井

やはり、新たな學園伝奇ジュヴナイルが作りたくて、ここ数年は仕事の合間にいろいろ勉強しています。毎回、作品を作るために本を読んだり図書館で調べ物したり、ロケハンしたりしているので、いまは準備期間です。その學園物では、ひと癖もふた癖もある、外連味のあるキャラクターたちを登場させたいですね。小高さんは作ってみたいゲームはありますか?

小高

ずっと前から作ってみたいなと思っていたのは、『Dの食卓』のようなローポリゴンのホラーアドベンチャーでした。でも、ここ最近、Steamで似たようなゲームが出てきたので、僕が作らなくてもいいかなって。

いまは新しい実写ゲームを作ってみたいですね。以前、『デスカムトゥルー』という実写ムービーゲームを手掛けたのですが、そういう作品をもう1回作ってみたいと考えています。

今井

夢を実現させるためにも、まずは今年1年、健康で開発できたらいいなと思っています(笑)。

小高

そうですよね。僕も健康なうちに、できるだけ多くの作品を作りたいと思います。

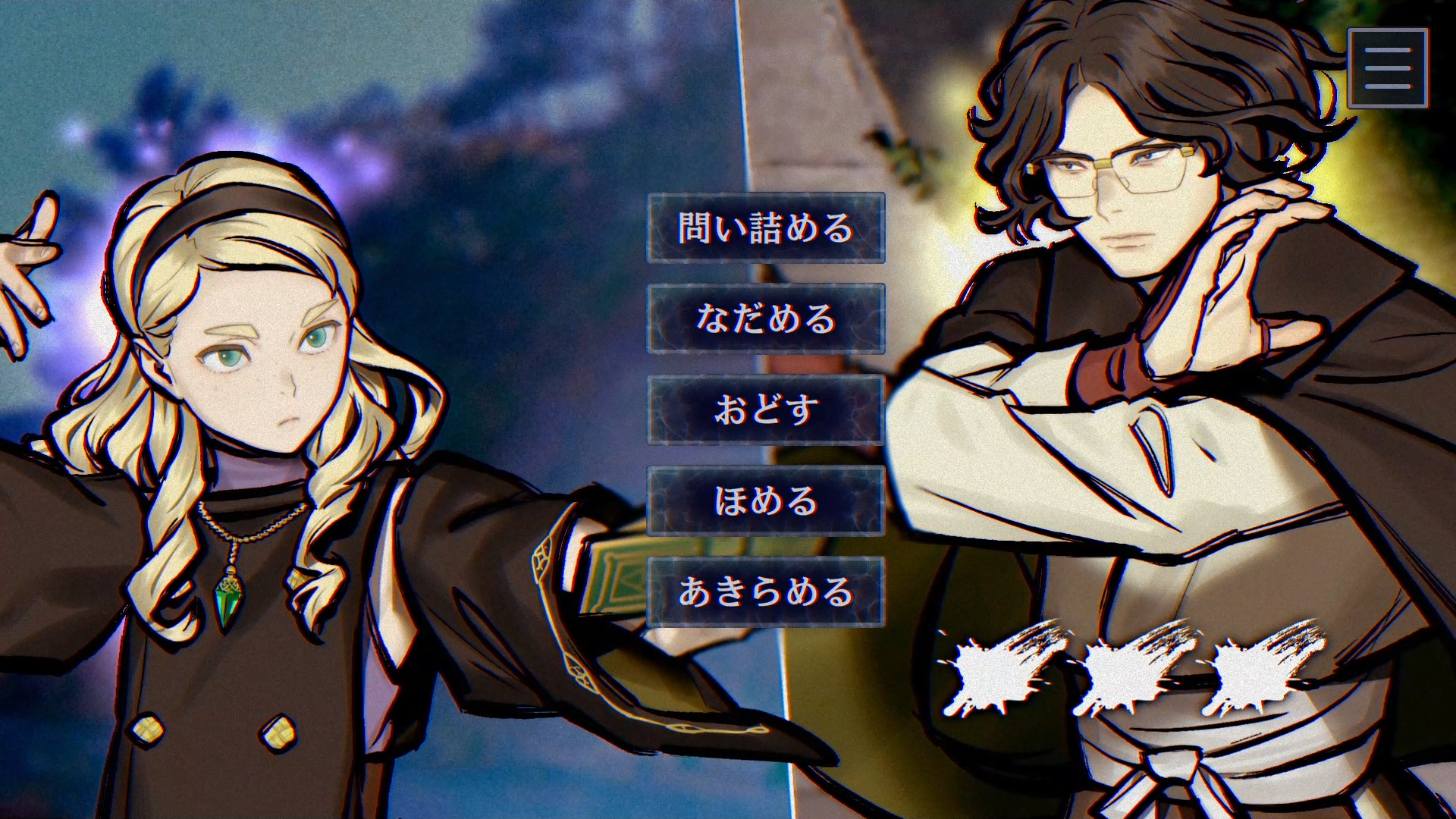

小高氏が手掛ける最新作『超探偵事件簿 レインコード プラス』

2023年にNintendo Switchで発売された『超探偵事件簿 レインコード』に、追加要素を加えた移植作。本作は4K解像度に対応し、陰影やディテールが詳細に表現されることで、ネオンに彩られたカナイ区や、怪しげな謎迷宮の雰囲気がより臨場感のあるものに。ロード時間が大幅に短縮さているほか、ギャラリーモードやダウンロードコンテンツで配信されたサブストーリーも収録されている。発売日は2024年7月18日予定。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a7a34040763f065392a9c9f55151f8674.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/acdde2e90ab2f007e719be61508f3827a.jpg?x=767)

今井氏がGGAと手掛ける完全新作『神箱 -Mythology of Cube-』

今井氏は、GGAの完全新作RPG『神箱-Mythology Of Cube-』のディレクターも担当。シナリオは執筆していないが、ワールドガイドをもとにゲームにどのように落とし込むかを考えている。主人公は“修復者”となり、分断された世界を修復していくのだが、バトルに加えてパズルやクラフト、街作りといった要素も満載。発売日が2024年8月29日に決定したので、こちらもチェックしてほしい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a8e37d39ea775d257eb80f2708047aa4a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a098e6b013e2bb501d2522ca08c1774bd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/af8cbc002832454a074e36c0625683827.jpg?x=767) ※本インタビューは4月下旬に実施。5月30日発売の週刊ファミ通2024年6月13日号(No.1851/2024年5月30日発売)に掲載した内容に加筆、修正を行ったものです。

※本インタビューは4月下旬に実施。5月30日発売の週刊ファミ通2024年6月13日号(No.1851/2024年5月30日発売)に掲載した内容に加筆、修正を行ったものです。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/abbb017dcf0ef7d9da80198718c6bdf00.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/acd4bef893737f337d340804b5ca292a8.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a92ffd5138b568167ac564e5a43ad0597.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a7a34040763f065392a9c9f55151f8674.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/acdde2e90ab2f007e719be61508f3827a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a8e37d39ea775d257eb80f2708047aa4a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/6278/a098e6b013e2bb501d2522ca08c1774bd.jpg?x=767)