『Project_Y: Working Title』というタイトルをご存じだろうか。同作は、昨年(2023年)8月に公式サイトと公式Xが公開され、以降複数のインディーゲームイベントにプレイアブル出展しているので、あるいは実際に触ってみたことがある方もいるかもしれない。

『Project_Y: Working Title』がどのようなタイトルかと言うと、Meta Quest 2 およびMeta Quest 3対応の、”実写映像を使ったVR心霊ホラーゲーム”だ。“聞くと呪われる”という都市伝説の真意を探るため、主人公であるフリーライターの流川が関係者にインタビューを行ったところ、見え隠れする“禍々しい存在”に気づき……という内容となっている。

そんな同作だが、ゲームの概要以外は微妙に謎に包まれたタイトルだった。開発元も明かされていなければ、“誰が作ったゲームなのか?”、“どのようないきさつで作られたゲームなのか?”といったことも一切明確にされてこなかったのだ。作り手の情報として明らかにされているのは、“プロジェクト・ワイ製作委員会”という名称のみ。

そこで、謎に包まれた本作に関して、開発陣にコンタクトを試みたところ、“顔と名前を出さないならば”という条件でインタビューできることになった。指定された場所は都内のとあるバー。後で教えてもらうことになるのだが、『Project_Y: Working Title』の撮影で使用した場所だ。そこで待ち受けていたのは3人の開発者たち。

発売間近ということで、 渾身のホラーゲームがどのようにしてできあったのか、インタビューをお届けする。なお、 『Project_Y: Working Title』の発売は2024年4月22日の仏滅を予定している。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a1f84c3044aefdb367d57afd45faaf1f5.jpg?x=767)

「思いのままにゲームを作りたい」との思いに突き動かされて

――『Project_Y: Working Title』について伺っていく前に、まずは皆さんがどのように出会って本作を作り始めたのかを教えてください。

S.S.

もともとはみんな某大手メーカーに勤めていて、同じプロジェクトに関わるうちに意気投合した間柄です。みんなゲームに対する方向性みたいなものも合致していたので、退社した後に「ちょっといっしょにやってみようか」となって集まった感じです。

――以前の会社ではどのようなことをされていたのでしょうか。

S.S.

詳しくはお伝えできないのですが、僕はゲームデザイナーとして、とあるゲーム制作に携わっていました。G.R.さんは映像の部署、T.H.さんはプロデュースの部署にいて、今回ここにはいませんが、サウンドの人なんかもいて、みんなで実験的な挑戦をしていたんです。

結果的にそのプロジェクトは解散することになってしまったのですが、「いつかそこで得た知見を活かした何かを作りたいね」という感じで話していました。

その後、僕はフリーランスのゲームデザイナーとしていろいろな会社さんの手伝いをしていたのですが、これをどうにかしたいなと思って、悶々と企画を考えていて、みんなに声掛けしてみたんです。

――そしてその想いが高じて『Project_Y: Working Title』につながったわけですね。

S.S.

声をかけたらみんな乗ってくれたので、そのおかげですね。

――いまは皆さんそれぞれ大手ゲームメーカーや開発会社に所属されているとのことですが、平日は会社の仕事もしながら複数の自主制作に関わるというのはたいへんですね。

G.R.

コロナ禍の影響でリモートワークも増えたので、そこは以前より無理が効くようになったかなと思います。とくにコロナ禍真っ只中のころは出社が必要な仕事自体が大きく減っていたので、時間的な余裕はそれまでよりもありました。

S.S.

副業と言ってしまえばそうなるのですが、それよりは本当に、おじさんたちが集まって趣味のバンドをやっているような感覚なんです。ライブハウスを借りてお客さんを入れたらチケット代はいただくけど、あんまり副業という感じではないんですよね。作ってみたらいけそうだから出してみようか、みたいな流れです。

G.R.

インディーゲーム業界でもふだんは別の仕事をしていて、という人が多いと思うのですが、自主制作映画とかも、ふだんは会社勤めをしていて土日だけ俳優になる、みたいな人は多いんですよ。そういうのと同じ感覚かなと思います。

――少人数でのゲーム制作ができたとは言え、皆さんの中で意見が衝突することもあったのではないですか?

S.S.

もちろんそういったこともあります。いまはオンラインで通話ができるので、夜中から議論を始めて、納得がいくまで話し合っていたら空が明るくなっていた、みたいなことも何度かありました。

――本業があって時間もないなか、そこまで突き詰めるのもすごいですね。

S.S.

もちろん、本業に差し支えないように、というのは大前提で動いています。ですので、基本的には土日だったり、平日の夜だったりに動くことにはなります。ただ、僕はフリーランスの時期があったので、そのころは自由な時間も多かったんです。そのころはゲームの内容を考えたり台本を書いたり、といったことを進めていました。

――皆さんもやはり土日をメインに動かれていたのですか?

G.R.

土日や連休メインで、時間のかかる映像のレンダリングなどは出社しているあいだに自宅のパソコンを回して、という感じでした。

T.H.

私はキャスティングやブッキングまわりのサポートをしていたので、平日の休憩時間に俳優さんと連絡を……というのはとくに苦でもなかったです。打ち合わせなどは休日に行っていましたが、連絡に関しては平日も問題なく進められました。

――本業に加えて本作の開発も、となるとプライベートの時間がほとんどないように思えますね。

S.S.

ゲーム開発、と構えるとそう思えるかもしれませんが、あくまで趣味の延長線上なんです。そこは無理のない範囲で楽しみながら取り組めているかなと思います。

――時間にも限りがあるなかで、プロダクトレベルまで作り上げるのはたいへんだったのではないですか?

S.S.

みんなゲームのマスターアップを何度も経験していて、制作の工程はわかっているので、そこまで持って行くこと自体に困難さがあったわけではないのですが、やはり趣味の延長なので、時間をどう使って、いつくらいをメドにこの工程まで持っていこうか、みたいなところは少し考えた部分ですね。

――このくらいにはリリースしたい、というメドはあったのでしょうか。

S.S.

プロジェクトが動き出したのが3年ほど前なのですが、これくらいまでには遊べる形にしたい、というのはありました。ただ、コロナの影響で撮影現場が閉鎖されたりして、スケジュールが押してしまったんです。結果的に予定より1年くらいは遅れてしまいました。

――それだけ大きな遅れが出て、本当に完成するだろうかと不安にはなりませんでしたか?

S.S.

完成自体はするだろうなと思っていたのですが、趣味で集まっているので、気持ちが切れてしまったら続けられないなとは考えていました。実際、関わっていた1名が連絡のつかない状況になってしまったんですよね……。それは今回いちばんのピンチでした。

G.R.

時間がかかればかかるほど、「もう無理です」となる人はいるかもな、とは考えていました。ただ、ほかにそういったケースが連続したわけではないのは幸いだったかなと思います。

T.H.

私は仕事柄、お金や人を集めてくるようなことをしているのですが、ふだんの仕事に比べて予算的な限界とか、「ここまでには作り切らないと」といったプレッシャーはなかったです。たぶんS.S. さんの中ではそういったことのイメージもあったと思うのですが、基本的には自分の好きなことをアイデアとして実現する流れがあったので、いい意味でリラックスしてできたかなと思います。

G.R.

「ここまでには出さないと」という意味だと、Meta Quest 3が発表になったときはヤバいかも、ってなりましたよね。

S.S.

そうですね。Meta Quest 2向けに開発していたので、「Meta Quest 3でいろいろスペックが変わったらどうしよう」みたいなのは当初心配していました。結果、Meta Quest 3は出てしまったのですが、互換性もあったので、そこはあまり影響がありませんでした。

T.H.

SteamではどのVR機器を使っているか、みたいな統計も出ているのですが、いまだにMeta Quest 2が強くて、VRユーザーの約4割を占めているんですよね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/aac907e5393e4386815c3b37ce3f59799.jpg?x=767)

「これはまだ世の中にないものになるかも」といった仕掛けがどんどんできていった

――さて、それでは肝心のゲームのことを聞かせてください。まずは、気になるのがタイトルです。『Project_Y: Working Title』というタイトルにはどういった意味が込められているのでしょうか?

S.S.

『Project_Y: Working Title』には、そのもとになった話があるんです。それは、Yさんという方の体験談なんですよ。話自体は昔に聞いていて、以前関わっていたプロジェクトで得た技術的な知見やノウハウを活かして何かをしたいと思ったときに、Yさんの体験談と結び付けたらおもしろいのではないかと思ったんです。

――タイトルは、“Yさんのプロジェクト”くらいの意味だったのですね。

S.S.

Yさんの話を映像として、実際にその場にいるような、その場で見ているような感覚で表現しようと思ったときに、実写映像を使って360度ぐるりと見渡せるようにしたら、その感覚に近くなるのではないかと思って、みんなに声をかけたのが最初でした。

360度の映像を使うという部分もそうですが、音響面についてもテストしていたので、今回のプロジェクトのために改めて突き詰めて、という感じですね。

――本作はホラー作品ということですが、これはYさんの体験談自体が怪談話めいていたからでしょうか。

S.S.

それもありますし、僕らはもともと怪談話とか都市伝説とか、怖いものがすごく好きなんですよ。G.R.さんなんかは、いわゆる“呪いのビデオ”みたいな映像の仕事をしていた時期もあったそうですし。「怖いものが好きだから怖いものを作ろう」みたいな感じですね。

――VR作品で実写を扱うのはいろいろと敷居が高いように思うのですが、そのあたりの懸念はありませんでしたか?

S.S.

VRが出始めたころには実写を扱ったコンテンツがいろいろあって、そういった作品も見てはいたのですが、“その場を追体験する”というリアリティーに関しては、CGを使ったものよりも、実写のほうが断然強いのではないかと思っていました。最近は実写を使ったVRコンテンツが少ないので、「自分たちで見てみたい」という思いもあって、実写を選びました。

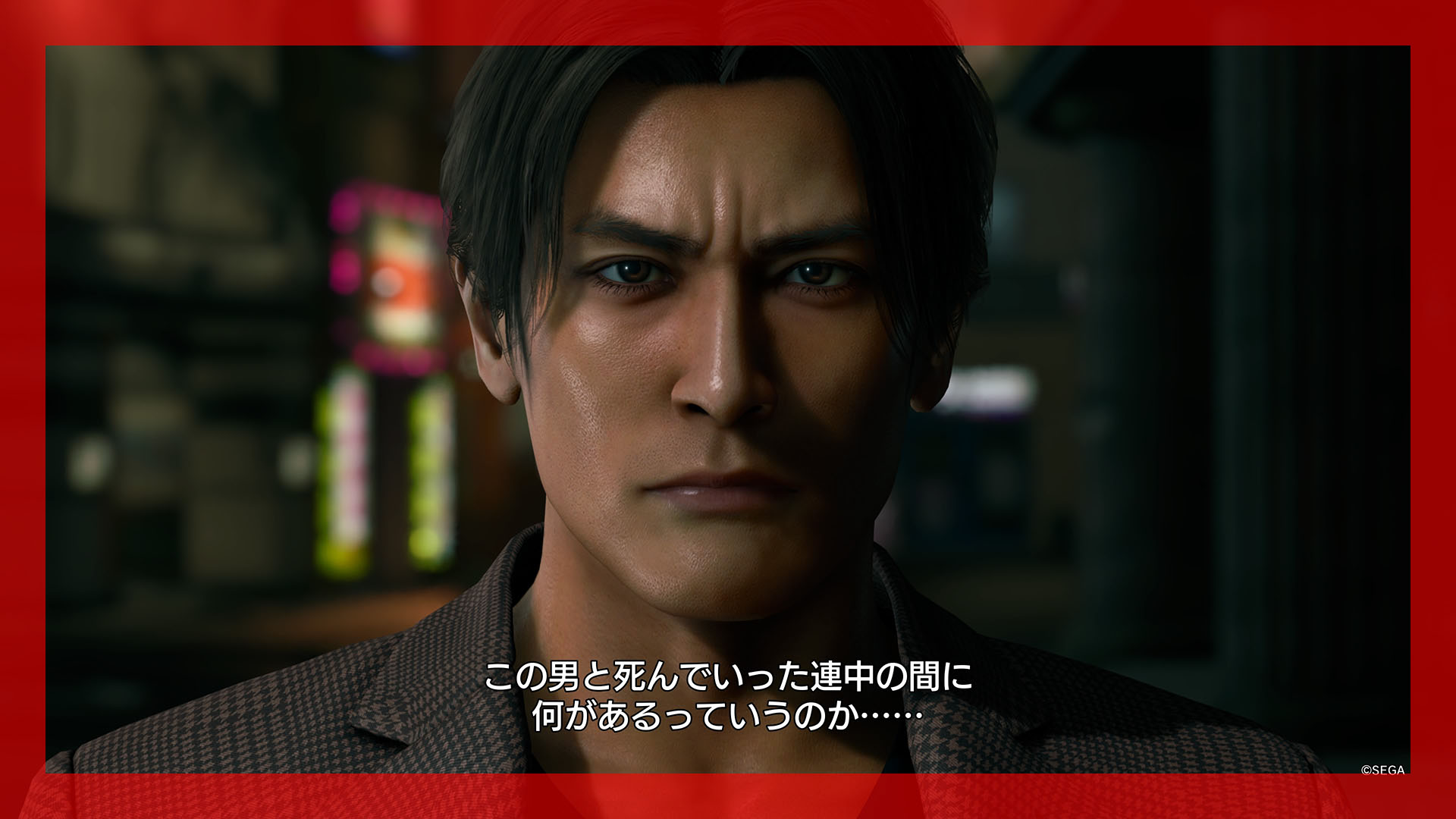

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

主人公であるフリーライターの流川。

――ユーザーに受け入れられるかどうか、といった不安はなかったのでしょうか。

G.R.

そこはあまり考えていませんでした。個人的に昔から実写取り込みゲームが大好きで。よく3DCGのゲームで、“フォトリアルですごい“、みたいな表現がありますよね。では、“フォトそのもの”で作ったらどうなるんだろう、という疑問はずっとあって、それを見てみたいという想いもありました。

T.H.

新しいことができる、ということにもすごく魅力を感じました。実写のVRホラーゲームってあまりないと思うのですが、すごく想像しやすいですよね。VRでゲームをしていて、死角からいきなり幽霊が出てきたら、と想像するだけで怖い。だから、お話をいただいたときもとくに不安はなくて、おもしろいものができそうだ、という興味のほうが強かったです。

S.S.

自分ごととしての生々しさ、みたいなものを表現するのにはVRが最適だったんですよね。今回のモチーフとなった体験談もそうですが、怖い話を聞いたときって、みんな自分で想像するじゃないですか。

それがVRで360度を取り巻く世界として表現できたら、自分がそこにいるという感覚もより強くなるのではないかと思って。今回のプロジェクトではその怖さやおもしろさを表現したかったんです。

――過去のプロジェクトで得た360度撮影の知見を活かす、というお話もありましたが、プラットフォームとしてMeta Questを選ぶことは最初から決めていたのですか?

S.S.

そうですね。ほかのVRデバイスや、スマートフォンを箱にはめてVR体験をさせるようなものもテストはしたのですが、 Meta Questは撮影したものをすぐに確認できますし、持ち運びもしやすいし、オンラインでデータを飛ばせばモニタリングもしやすい、というのもあって、扱いやすかったんですよ。インディーゲームをリリースしやすい状況もあったので、総合的に考えてMeta Questを選びました。

――実際にプロジェクトを立ち上げた後は、どのように動き出したのですか?

S.S.

最初に台本を書いて、ロケーションに目星をつけたら、まずは自分たちが出演する形で映像を撮ってみました。そして、このプロジェクトは360度動画とゲームデザインの融合がテーマでしたので、同時にゲームシステムもイメージしはじめました。

――ロケーションは何をポイントに選ばれたのでしょうか。

S.S.

360度を撮影するので、それに適したような、どの向きからでも画になって、気になるポイントもいくつか見えるようなところですね。

G.R.

「幽霊がこういう風に出てきてほしいよね」といったシチュエーションを想定したうえで、それにいちばん合う場所を探しました。

S.S.

台本の段階では流れしか書いていなかったので、実際にロケーションを見ながら、「ここではこういう風に動けばいいね」みたいな感じで決めていきました。

――ロケはけっこうたいへんだったのでしょうか。

S.S.

かなりたいへんでした。都内近郊はかなり歩き回って探しましたし、実際に行ってみたら想像とは違った、みたいなこともあれば、逆に予定にはなかったけれど、「ここでも撮ってみよう」となることもありました。

台本も撮影現場で直すこともあって、スクラップアンドビルドはかなり行いました。それこそ、イメージに合わなかったり360度撮影に適していなかったりというので、ロケーション自体を変えることもあって、何ヵ所も回って試していったんですよ。

――けっこう手探りだったようですね。ゲームシステムは後からついてきた形になるのでしょうか。

S.S.

何となくイメージはあったのですが、それが本当におもしろいかどうかは組み込まないとわからないところがありました。今回はあまりコントローラーを使わずに、ユーザーさんが何かを考えてというよりは、直感に従って特定のポイントを見たら進んでいくという仕組みにしたくて、それがそもそも技術的に可能なのかといったことを試していったのが、つぎの段階でした。

――制作を進める過程で、「これはいけるな」となったのは、どんなタイミングでしたか?

S.S.

あるとき知り合いに相談して、Unityに強いエンジニアさんを紹介していただいたんです。

それで、いままで作っていたものをすべてUnityに乗せ換えていく中で、「Unityにはこんな機能もありますよ」、「では、こんなことはできますか?」といった感じで技術的な検証が進んでいったんです。そうやって進めていくうちに、「これはまだ世の中にないものになるかも」みたいな仕掛けがどんどんできていったんです。具体的に話すとネタバレになってしまうので、そこはぜひ体験していただきたいです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)

バーでのシーン。インタビューもこちらで実施。

――360度撮影をするにあたって、苦労したのはどんなところですか?

G.R.

いちばん難しかったのは、360度撮影は全方位が映るので、基本的に照明のセッティングができないところですね。ですので、撮れる範囲で撮影をして、後から色調補正やグレーディングで明暗を調整したり、影を描き足すなどの加工をしています。

S.S.

もちろん自分たちが映ってもいけないので、どこかに隠れながら見ていないといけないんですよ。しかも、全部ワンカット撮影なんです。いちばん長いシーンで10分くらいあるのですが、ミスったら全部最初からになるんです。

G.R.

幽霊も古典的な同ポジ撮影で、一度幽霊以外の俳優さんだけで撮影を行って、その後に幽霊さんだけで撮影をして、ふたつの映像を合成する形で作っているんです。だから、一度撮影を始めたらカメラは絶対に動かしちゃいけないんですよ。そこも撮影中は気をつけた部分ですね。

S.S.

誰かがちょっと足をぶつけただけでも崩れてしまうので、そこはすごく気を使いました。

――360度の映像を撮影して保存しておける、というのも少しイメージが難しいですね。

G.R.

映像としては、世界地図みたいな状態で映っていると思ってください。メルカトル図法ではないですけど、その映像を地球儀に貼り付けるように丸くしたら、360度の映像として見える仕組みなんです。

S.S.

カメラがすごくよくできていて、それをすぐにつなげてプレビューが見られるんですよ。カメラも種類がかなりあるので、その選定にもけっこう時間をかけました。

G.R.

プロ向けの高いものだと画質もいいのですが、カメラ自体が大きくなるんですよね。いちばん大きなものだと、本当に地球儀くらいあるんですよ。

S.S.

カメラが大きいと、近くのものを撮るのが難しくなってしまうんですよね。そういうのもあって、今回はコンパクトで扱いやすいものを選びました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

360度の撮影は苦労を伴ったよう。

キャストはリアリティーやドキュメンタリー性を重視するために役柄と人となりが近い人を探した

――T.H.さんはキャスティングなどに携わられたとのことですが、とくにこだわったのはどんなポイントでしょうか。

T.H.

こだわったというか、いちばん役に立てたかなと思っているのは、キャスティングですかね。それぞれの役に各5人程度、主人公に関しては10人ほど、私の知り合いを候補として、顔写真とプロフィール、出演している映像をまとめてS.S.さんに見ていただいたんです。それから候補者を絞って面接をしました。

S.S.

オーディションみたいなものと、カメラテストはかなりやりましたね。

――T.H.さんはもともとそういったキャスティングなどには慣れていたのですか?

T.H.

そうですね。学生のころは映像の勉強をしていたのもあって、知り合いとかツテをたどる程度ではあるのですが、ある程度人は集められたかなと思います。

S.S.

衣装やメイクなんかもT.H.さんのツテをたどって、東京じゅうの古着屋さんを回って衣装を探しましたよね。

――主人公の候補となる俳優さんはどのように選ばれたのでしょうか。

T.H.

主人公の設定は知っていたので、記者・流川の人物像、フリーライターであるという話を聞いて、それらしく見える人を選びました。年齢的にも30代から40歳手前くらいに見える人をリストアップした感じですね。

S.S.

最初に自分たちで撮影をしてみて、ワンカットのたいへんさを実感したんです。セリフだけではなくて、動きも覚えないといけないので、舞台経験とか、ワンカット撮影に根気強く付き合ってくれるか、といったところが大事だと思ったんです。

加えて、役柄に対して真摯に向き合ってくれたり、深いディスカッションもしたりとか、それこそレンタルスタジオを借りて細かい立ち位置のリハーサルまで行っていたので、そういった議論ができたというのはすごく大きかったです。この作品をいっしょに盛り上げてくれそうな方、というのが最終的な決め手になったかなと思います。

T.H.

キャスティングに関して言えば、リアリティやドキュメンタリー性を重視するために役柄と人となりが近い人を探しました。 それこそふだんの話も聞いて、怖い話が好きな人、みたいなところも含めて選んでいきました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)

――キャスティングはスムーズに進んだのでしょうか。

S.S.

本作の幽霊というか、怖い存在がいるのですが、それを演じてもらう女優さんを決めるのはたいへんでした。

T.H.

女優さんがいちばんたいへんでしたね。当初は長身で細身の女性を希望していたのですが、なかなかそういう人って見つからなくて。

S.S.

オーディション用のウェブサイトで募集したんですよね。じつはおじさんの応募もあったりして。

――女性だけを募集したわけではなかったのですか?

G.R.

演技がよければ男の人でも、女性の格好をしてもらえばいいか、という感じでしたね。

S.S.

表情がかなり大事な役だったので、オーディションでは表情テストなどもしたのですが、なかなかイメージが合致せずに、「これはちょっと難しいかな」と思っていたんです。それが最後に来ていただいた方が、大竹しのぶさんみたいな、ナチュラルな演技のできる方で、「これはもうピッタリだな」となりました。

――10分の長回しもあったというお話がありましたが、何度も撮り直しになるようなこともあったのでしょうか。

S.S.

おもしろかったのが、最初の緊張感みたいなものがあって、やっぱりワンテイク目がけっこうイキになっているんですよ。何度もリテイクを重ねると役者さんも焦ってきて、逆にトチりやミスが増えてくるんです。撮り直してみたけど、やっぱりワンテイク目がよかった、となることが多かったかなと思います。

――同じシーンの撮り直しはけっこう多かったのでしょうか。

S.S.

どうしてもミスが、という場面はしょうがなかったのですが、そんなに何十回もテイクを重ねることはなかったかなと思います。

G.R.

平均すると、多分4、5テイクくらいだったと思います。

S.S.

舞台経験のある役者さんもいたので、長いセリフや長いシーンに慣れていた、というのも大きかったと思います。あと、今回はインタビューの場面がメインになるので、話しやすい言葉で自然体で話してください、と伝えていたんです。ですので、台本通りにこだわることはなくて、話しにくい部分はその場で直していました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)

――ほかにも苦労はあったのですか?

S.S.

撮影をしたのが冬の時期だったので、日が沈むのも早いんですよね。ですので、テイクを重ねるとどんどん日が落ちていってしまって(笑)。

G.R.

だから俳優さんの演技シーンは昼下がりだったのに、幽霊を撮る時は夕方になっていてもう日の光が合わないこともあって。そこはもう半分力業で、色味を合わせる形で調整しました。

S.S.

少し違いますが、映像と同時に音声も録音しているんですよね。マイクが映らないように配置して撮っていたのですが、とあるシーンで撮影していたときに、隣のグラウンドで野球の大会が始まってしまって(笑)。

G.R.

チェンジとか試合の入れ換えのタイミングで急いで撮影していましたね(笑)。

――撮影にはどのくらいかかったのですか?

G.R.

日数だけで言うと、確か8日間ですね。土日や連休を使って撮影していました。

S.S.

スケジュール的には朝から晩までビッチリでしたね。

――360度の撮影なども含め特殊な点が多かったかと思うのですが、役者さんたちの反応はいかがでしたか?

S.S.

その場は大丈夫でしたけど、後から何か文句を言われたりしてなきゃいいんですけど(笑)。

G.R.

「あいつら大丈夫かよ」、みたいな(笑)。

T.H.

いやいや、そんなことは。撮影当時は俳優さんたちもどんなものになるかわかっていなかったと思うんですよね。VRをやったことがないという方が大半でしたから。でも僕らのことを信じてくれてふだん通りの演技をしてくれたと思います。つい最近も、イベントに出展したときに出演していただいた俳優さんが遊びに来てくださったんですよ。

G.R.

でも撮影から1年は経っているじゃないですか。そこについて何か言われたりはしないんですか?

T.H.

たぶん、皆さんゲームに出演されることがなかったと思うんですよね。映画に比べて撮影してからリリースまでの期間がかなり長いので、そのあたりも初めての体験だったんじゃないかなと思います。ときどき連絡は取っていましたけど、あの企画はなくなったんだろうな、と思われていたかもしれないですね(笑)。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)

――撮影が終わった後は、編集などの作業に入っていったのですね?

S.S.

そうですね。使えるテイクはどれか、という選定を進めてから、編集や色調整などを進めていきました。

G.R.

今回使った360度カメラはレンズがふたつあって、前方180度と後方180度の映像ファイルが別になっているんですよ。それをつなぎ合わせて360度にする作業があるので、それを終えてから編集、という流れでした。

S.S.

つなぎ目が出ることは最初からわかっていたんですよ。つなぎ目になるところに柱みたいな直線のものがあると、つないだときにバラバラになってしまうので、バレやすいんですよね。ですので、そういった点も気にしながらカメラの位置は調整していました。

G.R.

風景は最悪、ちょっと破綻していても「流川が撮影したもの」という設定の上で許容範囲でしたが、役者さんの顔とかにつなぎ目がきてしまうと顔がズレるので、そこは注意しました。

――ちなみに、開発にかけた3年間のうち、プリプロダクションと撮影、その後の編集などはどの程度の割合だったのでしょうか?

S.S.

プロトタイプを作るまで、撮影をして映像を見ただけだと数ヵ月ですね。撮影は8日間で終えて、そこから編集を考えたり、つなぎかたについて話し合ったり、という感じでした。

――撮影後でとくに時間がかかったのはどの部分でしたか?

G.R.

幽霊をどういう風に出せばいいか、どう消えればいいか、みたいなところはかなり試行錯誤を重ねました。

S.S.

そうなんですよ。じつは表現を細かく決めないまま撮影したので、映像をどう加工してどんなエフェクトを付けるか、というのを決めるのにはかなり時間をかけました。単純に、シーンをつなげる作業自体は早めにできたのですが、それが本当に効果的か、みたいなところもあったんですよ。

ゲームとして一連で見たときに長すぎないか、飽きてしまうのではないか、などの配分を考えるところもあって、編集とゲーム実装に1年はかけています。けっこう長くかかりましたね。

――それぐらいの時間がかかる、というのは最初から想定していたのでしょうか。

S.S.

思っていたよりもかかりましたね。技術的な検証にすごく時間がかかって、これだ、となる案が出るまでには本当に試行錯誤のくり返しでした。しかも今回は360度、かつ4Kの映像なので、そのまま乗せるとデータ量がすごいことになるんですよ。

G.R.

容量をできる限り抑えて、かつ画質が落ちない映像データの圧縮の、ギリギリのラインを詰めていましたね。

――最後の1年はけっこう地道に突き詰めていったんですね。

S.S.

地道でした。ものすごい数のパターンを試しましたね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a59b2900aa03cb2182a51cdb520b535b6.png?x=767)

ユーザーがキャラクターと同化していくような、だんだんゲームのことが自分ごとになっていくような体験ができる

――夜通し話し話し合うこともある、ということでしたが、実際どういったところで議論が白熱したのでしょうか。

S.S.

やはり、幽霊というか怖い存在が出てくるときの表現ですね。有名なホラー映画みたいにはならないような、もっと新しい表現ができないだろうか、というのを追求していて、360度VRのコンテンツとして、僕らならではの技術を加えようとは言っていました。でも、それがなかなかうまくいかなかったんです。

G.R.

映画であれば、カット割りやカメラアングルを使った演出ができるじゃないですか。でも360度の映像だと、いきなり後ろから驚かす、みたいなこともできないんですよ。

S.S.

たまたまそっちを見ていたら出てくるところが見えて、何も怖くない、みたいになってしまうんですよね。

G.R.

音を使った視線誘導なども考えながら、参考になりそうな映画などを探していたのですが、やはりノーカットで幽霊が出てきて消える描写でピンとくるものがあまりなかったんですよ。

S.S.

最終的にG.R.さんが持ってきてくれたアイデアが、映像表現というよりは医学的な、目の機能に関する話だったんですよね。

G.R.

僕、一度だけ幽霊を見たことがあるんですよ。でも、我ながら本当に見たのかどうかが疑わしいんですよね。ただ、実際に見えた感覚があるということは、視覚的に何かの影響を受けた結果なのではないか、と思ったんです。それで、医学的な方面からアプローチしてみたんです。

S.S.

目が見えない、見えにくい方の視界を再現した映像みたいなものがあったんですよ。視野が欠けるという風には言いますけど、それがどう見えているかはわからないですよね。それを再現した資料映像があって、それを表現として組み合わせていけば、ある人には見えているのに、ほかの人には見えない、みたいなことができるのではないかと思ったんです。

G.R.

たとえば視野の欠損でも、単純に視界の左半分が真っ暗、みたいなことだけではないらしいんです。再現映像の中では視界の真ん中に突然、それまで見えてなかったものが見えてくる、というものもあって、幽霊をそういう風に表現すれば、見るたびに見えかたが変わるのではないかと思ったんです。

S.S.

仕組みとしては、パッと見ただけでは見えなくて、本当に見ようとしてそのポイントにジャストで合わせないと、出てこないんです。プログラム的にそういったリアルタイムでの加工が可能になったので、そこでこれはいけるな、と手応えを感じました。そこにたどり着くまでは時間がかかりました。

G.R.

シンプルなフェードイン/アウトから、パーティクルで粒子や煙が集まって散っていったり、といった表現も一応試したのですが……。

S.S.

どれもしっくりこなかったんですよね。でも、医学的な話から逆転的に考えて、エンジニアさんも対応できますと言ってくださったので試してみたら、思った以上に効果があったという感じですね。

――よく医学的なところに発想がいきましたね。

G.R.

映像の仕事で色調補正などをしていると、目の細胞の働きや光の受け取りかた、みたいなところを勉強する機会もあるので。盲点の部分は見えていないはずなのに像が補完されているとか、僕が見ている赤とS.S.さんが見ている赤が本当に同じ色か、とか。そういうことはふだんから考えているので、今回も基本に立ち返って、みたいなところでした。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

――『Project_Y: Working Title』はイベントにも積極的に出展していますが、どのような思いからだったのですか?

S.S.

インディーゲーム開発者の方はよくおっしゃることかもしれないのですが、自分たちがいいと思ったタイミングが開発の終わりなので、下手するとずるずる続いてしまうと思うんです。もちろんそれもそれでいい考えなのですが、やはり締め切りという概念があって、人に見てもらうタイミングを作ったほうがいろいろと振り返られると判断したんです。

最初はいったんここまで作ったものを出してみないか、みたいな話で、積極的にイベントに出すというよりは、どこかで確認してみたかったというほうが大きかったです。あとは、怖さを追求しようとしても何百回と見ていると、作り手もだんだん慣れてきてしまうので、そこを確かめる意味合いもありました。

――イベントに出展してみて、実際に遊んだ方からのフィードバックが開発に活かされるようなことはありましたか?

G.R.

VRを体験するときに、ある世界に入って誰かになるもの、という先入観を持っている人が意外と多かったんですよね。僕らが最初に出展した体験版を遊んだ人の多くが、自分は主人公の流川になるんだと思って世界に入ったら、その流川が目の前にいて、じゃあ自分は誰なんだろう、みたいに混乱されていたんです。

そこから、「あなたは客観的に、流川が撮影した映像を見ていくんですよ」ということが伝わる段取りを入れよう、となったんです。冒頭は映像の自動再生で始まっていたのですが、その映像を自分で選択して再生させることで、流川は自分ではないことを体感できるようにしようと。

S.S.

最初は説明がなくていきなり映像が始まっていたので、自分は何なんだ、という反応が多かったんですよね。

――イベントに出展する段階でゲーム自体はほぼ仕上がっていて、その確認の意味合いもあったわけですね。

S.S.

そうですね。中身自体はほぼできあがっていました。ただ、イベントだと遊べる時間も限られるので、ゲーム的な謎解きみたいな部分はバッサリ切っていました。

T.H.

イベントに何回か出すうちに以前来てくださった方が、何度も遊びに来てくれたのはうれしかったです。来てくれた人にはX(旧Twitter)もフォローしてくださいね、と地道に宣伝をしているのですが、フォロワーがじわじわと増えているのもありがたいです。

S.S.

開場と同時に、一目散に僕らのブースに来てくれる方もいましたよね。「気になっていたんですよ」みたいな感じで。そういう方がいらっしゃるとうれしくて、ついついオチまでしゃべりたくなってしまう(笑)。

T.H.

イベントではほかのVRタイトルを開発している方の話を聞くこともできて、僕はマーケティングが気になっていたので、宣伝のやりかたとかを聞いたんですよ。そうしたら小さいファンコミュニティを作るところから始まる、みたいな話があって。自分のやっていることはそんなに間違っていないんだなと思えたので、それもイベントに出てよかったなと思うところですね。

S.S.

あと、個人的にいちばん大きかったのはアンケートですね。プレイしていただいた方には可能な限りアンケートを書いてもらって、延べ100通以上はあると思います。幸いボロクソに言われることもなくて、アンケートがすごく励みになったというのはありますね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

――ところで、本作のタイトル『Project_Y: Working Title』は“Working Title”の部分まで含めて正式名称とのことですね。

S.S.

これも悩んだ部分ではあるのですが、Working Titleというのは日本語で言う“(仮)”なんですよね。これはどういうことかと言うと、今回のコンテンツはいわゆる“この話を聞くと呪われる”みたいな類の話がベースになっているんです。だから、ゲームをプレイすることで遊んだ本人にも災いが降りかかるかもしれなくて、でもゲームを解き進めていくことでその人自身の障りも解けるかもしれないんです。

そうして自身の障りを解消したときに、(仮)が取れて、Yさんが言っている本当のことが理解できる、といった話なんですね。ですので、Working Titleの部分を含めての正式名称なんです。よく「正式名称は何なんですか?」って聞かれるんですけど(笑)。

――メッセージ性の強い作品になっているような印象を受けますね。

S.S.

ゲームなのでエンタメではあるのですが、プレイして不安になる方もいると思うんです。ゲームの主人公である流川やプレイヤー自身が感じる不安を解消するためにも、がんばって謎を解いていくという流れになっていて、いわゆる第4の壁を扱った作品になっています。ユーザーさんがキャラクターと同化していくような、だんだんゲームのことが自分ごとになっていくような体験ができるんですよ。

――最後に、このインタビューを読んでいる読者へのメッセージをお願いします。

T.H.

『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』や『呪詛』といった映画にあるような、作中の人物がカメラ目線で見ている人に語りかけるような場面が、本作にもあります。「これを見ている自分も、本当はヤバいんじゃないか?」みたいな体験は、本当にVRのコンテンツと相性がいいと思うんです。間違いなくこれまでにない体験ができると思うので、ぜひ手に取っていただけるとうれしいです。

G.R.

ムービーがメインのゲームになるので、食指が伸びないという人もいるかもしれませんが、その空間の中にいて何をどう見るか、という部分がおもしろいゲームになっていると思います。ぜひ一度、騙されたと思って手に取ってみてほしいです。あとは、プレイする前には腰と首をよく回して、なるべく周りに何もない、ゆとりのある空間でプレイしてください(笑)。

S.S.

本作はいい年をしたおじさんたちが、趣味のバンド活動みたいな感じでキャッキャ言いながら、好きなものを好きな人たちと好きなように作ったものなので、そういったところも感じてほしいです。でも本当に、実話をもとにした、もしかしたら本当に災いがあるかもしれない話なので、ぜひその覚悟を持って、あくまで自己責任でプレイしてください。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

Project_Y: Working Title

対応プラットフォーム:Meta Quest 2、Meta Quest 3

発売日:2024年4月22日(仏滅)予定

発売元:プロジェクト・ワイ製作委員会

価格:1958円[税込]

ジャンル:アドベンチャー

対象年齢:IARC 12歳以上対象

備考:VR専用

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a1f84c3044aefdb367d57afd45faaf1f5.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/aac907e5393e4386815c3b37ce3f59799.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a59b2900aa03cb2182a51cdb520b535b6.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/2316/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)