ゲームの保存、どうなっている?

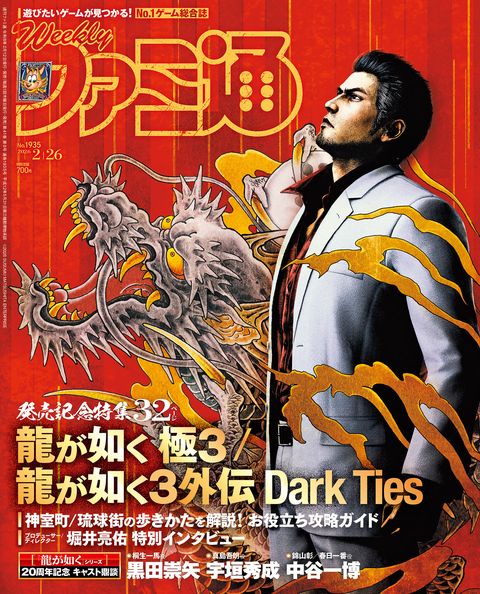

“テレビゲームの保存”ということについて考えたとき、どのように行うべきだろうか? 網羅的に保存している施設はないのだろうか? 制度化されないものだろうか? つらつらと考えた後で、国会議員に訊いてみることにした。

取材を受けてくれたのは赤松健参議院議員。言わずとしれた、『ラブひな』、『魔法先生ネギま!』など、数々のヒット作を手掛けたマンガ家であり、2022年7月の参議院議員選挙で初当選。以降、マンガ家初の国会議員として、“マンガ外交”や“表現規制反対活動”などを展開。精力的に活動している。

マンガだけでなく、アニメや映画、そしてゲームにも精通している赤松議員に取材を依頼し、現在、国立国会図書館でも収集・保管が進んでいる“テレビゲームのアーカイブ化”についての意見を訊いた。

赤松健 氏(あかまつ けん)

自由民主党所属 参議院議員/文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官。

1993年、第50回週刊少年マガジン新人漫画賞審査員特別賞を受賞しマンガ家デビュー。以降、講談社の少年向けマンガ雑誌で28年間連載を継続。作品のほぼすべてがアニメ化される。コミック累計発行部数は5000万部を超える。2022年の参議院選挙にて52万票以上を得て初当選。国会議員となってからはマンガ・アニメを通じた日本のコンテンツの魅力を世界に発信している。(文中は赤松)

ゲームクリエイターでもあった赤松健氏

――赤松議員は、長年マンガ家として活動し、現在は国会議員としてコンテンツ振興にも尽力されています。まず、若い読者に向けて自己紹介を兼ねて、議員ご自身のサブカルチャー、とくにテレビゲームに対する関心や思い入れについてお聞かせいただけますでしょうか。

赤松

そうですね。まずは私がどのくらい“マニア”であるか、お見せしましょう(インタビューのテーブルを立って)。

――えっ。

赤松

こちらへお越しください(別部屋へ)。

――えっ、えっ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a22e70010dedacc9e4e502310aa718e0a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a3fc303b250d1b2b7d7ae4a5f3281c1b3.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/ac7b652804c80f4a600ffd8e9d4a80113.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/abb851bd1e0452fea37458961de39ab3a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a42ea7a41287aea44e7c0de13368e97a2.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a2d69179181c1928521256b68d27bdbff.jpg?x=767)

赤松議員私物。執務室には1970~1990年代のマイコンが並んでいた。モニターに接続されて実機で稼働しているのだった。

――これは……?

赤松

はい、これはですね、私がどのくらいのレベルなのか、これを見ていただければわかるかと思って用意いたしました。言ってみれば相当な“マニア”で、かつては自分でPCゲームを作って販売していたんですよ。

――そうなのですね!? マンガ家の経歴はともかく、ゲームプログラマーでもあったとは知りませんでした。ということは、ゲームクリエイターとして初の国会議員……?

赤松

いや、そこまでではないです(笑)。

歴史を振り返ると、私が中学生のときにマイコンブームがありまして、高校進学時にPC-8801mkIIを買ってもらったんです。それで高校生のころは、ひたすらマシン語を覚えて、ゲームソフトを作って。それをBOTHTEC社から全国発売したりしていました。

大学では、映画、アニメ、マンガのサークル活動にのめり込み、そこからマンガ家を目指すようになって。卒論と同時期に投稿作も描いて応募したところ、それが新人賞に入選しまして、晴れてマンガ家として活動することになりました。その後、30年近くマンガを描き続け、日本漫画家協会を代表して政党へのロビイングや国会の参考人質疑に出席していたら、いつの間にか国会議員になっていた、という次第です。その間もプログラムは好きでコツコツ続けていました。

ゲーム好き議員も増加中。「国会議員も波動拳を出せるようになるべき」!?

――マンガ家時代も国会議員になってからも、ゲームにはつねに触れる生活を送られていたのですね。

赤松

とくに対戦格闘ゲームが好きで、たとえば『ヴァンパイア』シリーズならデミトリのダッシュデモンクレイドル程度は出せます。ダッシュからの超必殺技も行けますが、このレベルでもほかにできる国会議員はいないでしょう。そもそも昇竜拳コマンドを出せる議員自体、意外と少ないかもしれません。最近はゲームをプレイされる国会議員も増えているとは思うのですが。

――ゲームができる国会議員を集めて最大トーナメントとかできたらおもしろそうですね。

赤松

ちょうど日本政府が“デジタルアーカイブ戦略 2026-2030”を発表して、ゲームを含むメディア芸術の保存や発信強化を推進しているところです。

いまや日本のコンテンツ輸出額は数兆円で、そのなかでもゲームは主力製品なんですよ。だからぜひ閣僚クラスの方々も格ゲーやeスポーツ種目などを練習して、せめて波動拳くらいは出せるようになった上で、日本ゲームの売り込みをしてほしい。もし海外の要人と対戦したりできれば、「日本のゲームここにあり」みたいな世界的アピールができると思うんです。

ゲーム内容をまったく知らずにアピールするのは難しいので、これからは国会議員もある程度はゲームができるようになっておくべきだと思います。

文化の流出を止めるためにもゲームの収集・保管ルールは見直しが必要

――さて、本題に入らせていただきますが、現在、日本においてテレビゲームの保存はどのような状況にあるとお考えでしょうか。博物館や図書館などでの収蔵状況、またデジタルデータの長期保存の課題など、具体的な認識があればお聞かせください。

赤松

まず、国の組織というところでは、2000年から国立国会図書館への納本義務の対象にゲームが加わっていて、メーカーさんご協力のもと国会図書館に“納本”というかたちでパッケージを送ってもらっています。

フランスにも同様の制度があります。向こうでは、同じ作品をふたつ納本することになっているんです。そのうちひとつは使用できるようにして、もうひとつは封を開けずに保存するという形をとっていて。かなり精力的に取り組んでいますが、それに比べると、日本はまだまだ、ゲームコンテンツのコンプリート収集には程遠いですね。

とはいえこれは、未開封の新品しか受け入れないという現状の運用を緩めて、古参コレクターからの寄贈を募れば、意外とすぐに解決できるかもしれません。ですので、ロムカートリッジは揃えようと思えば何とか揃えられるとして、いまこの瞬間も不安なのがフロッピーディスクのゲームですね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a08ed60c4a64b84f7e37686aa3de76b5b.jpg?x=767)

5インチフロッピーディスク。

――と言いますと?

赤松

CDやDVD、ロムカートリッジと比べて、フロッピーは保存するのが難しいんですよ。カビは生えるし、経年劣化で磁気もどんどん弱まっていくし。

ゲームの未来を考えるならこれを保存することがいままさに急務なんですけど、市販のゲームにはプロテクトがかかっていてコピーができないんです。2周フォーマットだとかトップシフトだとか。現在、NPO団体がこの問題に取り組んでいて、なんとかデータを保存しようとしてくれているのですが、資金難で苦労していて。これが非常に問題です。

――技術力のある民間の団体に協力してもらっているわけですね。

赤松

正直な話、違法な海賊版サイトには、あらゆるゲームのデータがアップされています。ですが、言うまでもなく、ゲームメーカーが作ったものはその権利元であるメーカーが管理して収益化できるようにしておくべきです。海賊版サイトでの収集・保管というのは、法的な問題だけでなく、ゲーム業界にとって実利的にも大きなマイナスなのです。

しかしゲームの場合、すでに潰れたゲームメーカーも数多くあって、その場合は各種情報の登録さえ難しい。だからまず、公的な機関が率先してデータや権利元情報も保存していかないと、そういった会社のゲームはどんどん権利が曖昧になっていってしまう。だからこそ、国立国会図書館などの機関にはより積極的に動いてもらいたいところです。

――現状、国立国会図書館が収集しているゲームは“2000年以降に発売されたゲームパッケージ”が中心になっていますが、そこに縛られず、どんどんカバーしていったほうがよいと?

赤松

とはいえ前述のとおり、現状の“未開封品しか保管できない”という条件だと、正直いって難しいでしょうね。国立国会図書館以外にも、もっと緩い条件でゲームの保管をしている施設はあるので、それらにも協力してもらって保存していかないと、日本のゲームはどんどん海外に流出してしまいますよ。

――たしかに秋葉原などで、海外のコレクターが日本のゲームを買っていると耳にしますね。

赤松

古いゲームの基板やロムカートリッジは海外でも需要が高くて。10年前は数百円くらいで売っていた中古ソフトに、いまでは数万円、ヘタをしたら数10万円もの価値が付いていて、アニメのセル画や、マンガの生原稿と同様に、海外にどんどん流出しているんです。これはまさに文化の流出に等しい。日本コンテンツ主力のゲームソフトこそ国を挙げて守り正しく未来に残さないといけないものなのに、非常にまずい状況ですね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a1c67778d1c9e3538aea18a1b0c5dab62.jpg?x=767)

ゲームに慣れ親しみ、週刊少年ジャンプを読んで育った世代が台頭

――過去の名作のなかには、開発元の閉鎖などで権利元がわからなかったり、現在ではプレイが困難なものも少なくありません。このような“失われつつあるゲーム”について、国として、あるいは議員としてできることはあるでしょうか?

赤松

これは皆さんにも真剣に考えていただきたいんですけど「いかに大手メーカーでも、50年後、いまのままでありますかね?」という話なんですよ。大手メーカーどうしが合併して生き残る……という手もありますが、ひとつのゲームメーカーがなくなるということは、その会社が所有するゲームの権利関係が分かりにくくなるということなんです。

会社が倒産して、元社長が亡くなられて、遺族の方とも連絡がつかなくなって。もう許諾が取れない……というケースが結構あります。文化庁の裁定制度を使う手もありますが、前もってちゃんと国の公的機関で保存して、後々もプレイできるようにしておいて、いつでも研究者が調べられる環境を整えることが急務だと考えています。

――著作権保持者がわからない場合、たとえば画面写真を誌面で使うようなときも非常に難儀するんですよね……。

赤松

権利を保有する会社が倒産した後、タイトルだけ別の会社が引き継ぐという例もあるのですが、有効に活用できているケースは少ないですね。せっかく引き継いでも開発当時のことを知っている人が誰もいないわけですし。ちなみにフランスは「文化の保存を請け負うのは国の役目だ」という考えのようで、行政が積極的に動いていますね。

――フランスのお話が出ましたが、海外では、米国議会図書館のゲーム保存プロジェクトなどテレビゲームの保存に対する積極的な取り組みが見られます。日本の取り組みと比較して、どのような点が異なり、また日本が学ぶべき点はあるとお考えでしょうか?

赤松

海外だと、たとえばニューヨークにある“ストロング遊戯博物館”が積極的にゲームを収集し、展示しているんですけど、ここはすごいですね。施設だけでなく周囲の市民も協力して、街全体でゲームを保存していこうという熱気があって。こうした盛り上がりは日本にはないので見習いたいところです。欧米は寄付文化も発達していますし。

――イメージの話になりますが、フランスは文化に対する意識が高く、アメリカは歴史が長くないからこそ、新しく生まれた文化を大切にしようとするとよく言われますよね。そうしたお国柄はゲームに対する考えかたにも反映されているということでしょうか。

赤松

そうですね。その点でいうと日本ではまだ、ゲームは遊びの範疇で捉えられていますが、いまや国会議員も、子どものころにゲームで遊んだり、『週刊少年ジャンプ』を読んだりして育った世代が増えてきました。それと同時に「ゲームなんてくだらない」と言うような議員もかなり減ってきたので、これから日本でもゲームに対する取り組みは変わっていくと希望的に捉えています。

――表現の自由問題では、赤松議員の盟友とも呼べる山田太郎議員が先日の参院選で無事再選を果たしました。今後も山田議員とは、さまざま連携などされていかれるでしょうか?

赤松

はい。だいぶん柔軟になってきたとはいえ、ゲーム自体に対して懐疑的な考えを持っている議員はまだまだいます。不登校児童の生活習慣などを例に挙げて、「ゲームは規制するべき」などと訴えている事例もありますが、そこには科学的な根拠がないんですよ。それを正していく。そこに大きな役割を果たしているのが山田議員なので、これからも連携していきたいと考えています。

ちなみに先ほど、ジャンプ世代の議員が増えてきたとお話ししましたが、そこからさらに踏み込んで、私のようにギャルゲーなども通ってきた議員となるとほとんどいなくて。私の知る限り、三谷英弘議員と小野田紀美議員はこうしたコンテンツにも精通されていますね。

――そういった方々と連携して、ゲームを守る活動を展開していただきたいです。

赤松

そうしたいところなのですが、地元のある人は、なかなかそれだけに掛かり切りになることができなくて……。

――確かに。「ほかにもやることがあるだろ!」とか言われてしまいそうですね。

赤松

その点、私と山田議員は全国比例で特定の支援団体も地元もないので、何も恐れることなく、やりたいことを貫き通すことができます。たとえば「合法なエロ表現を守れ!」と言っても特に支持者からは批判されない。そこが我々の強みなので、臆することなくサブカルチャーとも向き合っていく所存です。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/addd9856aa5c61e81335f35f5374a4c96.jpg?x=767)

中間生成物、そしてオリジナル版を保管する意味

――今後、テレビゲームの保存をより一層推進していく上で、国はどのような役割を担える、担うべきとお考えでしょうか。(2009年に麻生太郎総理が提唱した“国立メディア芸術総合センター”のような施設が必要?)

赤松

国立国会図書館では商品として発売されたものを収集・保管を進めていますが、それとは別に“中間生成物”の保存も重要だと考えています。先日、カプコンさんから展示イベント用の『ストリートファイターII』の企画書を見せていただきましたが、これが本当にすごくて。

――話題になっていましたね。

赤松

その企画書には「攻撃を防御したとき、キャラクターは少し後ろに下がる。必殺技を防御したときは少し体力が削れる」とすでに設定してあるんですけど、これは当時のゲーム業界において画期的なアイデアじゃないですか。ゲームの企画書をはじめとした中間生成物には、そうしたエポックメイキングなアイデアが山のように詰まっているので、ポップカルチャーの保存という意味でも、これらは絶対に国を挙げて保管するべきなんです。

――制作途中の資料にこそ、重要な情報が記されていると。

赤松

アニメでいうなら円盤ではなく、原画、動画、絵コンテ。漫画の場合は単行本ではなく生原稿。それらを見ることで初めてわかる情報はたくさんあるし、とくに作り手の場合、そうした中間生成物からインスピレーションを受けることも多いので。議員としてだけでなく漫画家としても、本腰を入れてアーカイブに当たる必要があると考えています。そうすれば海外からも、それらの資料見たさに大勢の観光客が訪れて。施設もより賑わうので、双方にとってメリットがある展開が期待できるのではないかと。

――赤松議員は漫画家という立場から、表現の自由やコンテンツの多様性の重要性について深い理解をお持ちかと思います。テレビゲームの保存は、日本の文化としてのゲームの価値を未来に伝える上で、どのような意味を持つとお考えでしょうか。

赤松

クリエイターにとっては、昔のゲームを見て、知ることで、新しい発想を得られる。歴史を学べるというのは大きいです。あと、プレイヤーとしても純粋に、昔のゲームに触れられる施設があるのはうれしいことだと思います。現に、2024年10月にオープンしたニンテンドーミュージアムはすごい人気ですし、スマートフォンや新しいゲーム機が出るたびに、昔のゲームが移植されているじゃないですか。そうした移植版で作品のことを知った人たちのためにも、ちゃんとオリジナル版は保存しておかないと。でないと、偽物が出てきたときに見分けがつかなくなってしまいますからね。遠い未来、海外メーカーが「うちで作った」と権利を主張してくることだってありそう。そういった意味でも、昔のゲームを保存することは、開発者、研究者、消費者、それぞれにとってメリットがあるといえるでしょう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/aa0aed9e5076c452218c00fcd056d7002.jpg?x=767)

国×ゲームメーカー×コレクターの協力体制が大切

――ゲーム業界の企業や開発者、そしてユーザーコミュニティは、テレビゲームの保存においてどのような役割を果たすべきだとお考えでしょうか。また国として、彼らとの連携をどのように図っていくべきでしょうか。

赤松

こうした活動をするうえで致命的といいますか、取り扱いに困るのがMMO(多人数同時参加型オンラインゲーム)なんです。

――オンラインゲームは保存が非常に難しいジャンルですね。

赤松

私も『ウルティマオンライン』を10年以上プレイしていましたが、いま改めて触れようとすると、もう昔の動画を見るくらいしか時間が取れなくて。でも、そうした動画を見ていると、プレイしていた当時の思い出が蘇ってきて、胸が熱くなるんですよね。PK(プレイヤーキラー)がやってきて、初めて他人に襲われて。何もできず、あっという間にエナジーボルトを受けて幽霊になってしまった記憶はいまでも鮮明に残っています(笑)。

ゲームのなかでこんなことが起きるなんて初めての体験で。最初は本当にびっくりしました。そうして茫然としていたら通りすがりの魔法使いが蘇生魔法で蘇らせてくれて。このように語り尽くせないくらいたくさんの思い出があるタイトルなんですけど、多くのMMOは現状では動画を残すくらいしか保存方法がない……というのが、もどかしいところです。

――メーカーからすると、サーバーを維持するだけでもたいへんですからね。

赤松

ちなみにネクソンは、自社タイトル(MMO)がバージョンアップするたびに、旧バージョンも別のデータとして保存していて。韓国の済州島にある“ネクソン コンピュータミュージアム”では、各バージョンのデータが確認できるようになっていました。

――本気で残そうとするならメーカー側に頑張ってもらうしかないと。

赤松

そそれともう1点、ネクソン コンピュータミュージアムを見学しておもしろかったのが、ガラケー(フィーチャーフォン)版ゲームの保存方法ですね。古いガラケー版ゲームの場合、一度ソフトをダウンロードすればもうネットにつながないので、サービス終了で遊べなくなるということがありません。だからソフトが入ったガラケーそのものを保存・展示しているんです。なるほど、と思いました。

現状の国立国会図書館のルールだと、こういった形での保管はできませんが、本気でゲームを未来に残そうとするなら、未開封の新品だけにこだわらず、企業や開発者、ユーザーコミュニティとも連携して。柔軟な発想で収集・保存の方法を考えるべきです。

――ゲームの保存においてコレクターが担う役割は、世間一般が思っている以上に大きそうですね。

赤松

そうですね。事実、私がSNSで「ゲームをプレイアブル保存しよう」とポストするとリポストやインプレッション数がすごいんですよ。いまの世の中、ゲームの保存について批判する人はほとんどいないです。ひと昔前は国会でも“ゲーム保存なんか仕分けの対象”といった感じでしたが、さすがにいまではそんなことは議員も言わないですね。ですので、ここまでいろいろ言ってきましたが、国を挙げての“コンテンツのアーカイブ化”は、改善点はあるにせよ、今後ますます進んでいきそうなので、そこに関しては楽観視しています。

ただ1点、レーザーディスクに関しては劣化が目立ってきているので、こちらは率先して保存したほうがいいですね。

――最後に、赤松議員が考える“理想的なテレビゲームの保存の未来像”について、具体的なビジョンや、その実現に向けた意気込みをお聞かせください。

赤松

いまお話しした通り、国の方向性に対しては楽観視していますが、差し当たり、具体的な解決策を考えないといけないのは、やはりオンラインゲームの保存方法。それと、定期的にアップデートされるゲームの保存の仕方ですね。これに関しては世界中の研究者と話しているのですが、有効な解決策は未だに見えず……。現状では、メーカーに頑張ってもらうしかないのですが、そこを考えることこそ私の仕事ですので、今後も尽力させていただきます。

まとめ:記者の目 発展途上にあるテレビゲームの保存

というわけで、国会議員きっての“ゲーム通”赤松健議員に、ゲームの保存についてインタビューを行った。輸出産業としても存在感を増すテレビゲームを日本のサブカルチャーの柱であると考え、その保存について強く訴えてくれた。自身もマイコンソフトを販売するほどのプログラム経験があり、国政の場にこれほどゲーム保存の事情について詳しい議員がいるというのは心強い。

現状、国立国会図書館にゲームが納本されているものの、未開封品が中心で、劣化しやすいフロッピーディスクなどは保存が困難な状況となっている。また、海外コレクターによる旧作の購入が進み現品の流出も懸念される。赤松議員は権利者が不明になったゲームや企画書などの“中間生成物”のアーカイブ化を国が主導して進めるべきだと考えており、オンラインゲームなど保存が難しいコンテンツについては、メーカーやコレクターとの連携が不可欠だと語ってくれた。赤松議員のようなゲームに詳しい議員たちにより具体的な保存方法が確立されていくことを期待したい。

なお、ファミ通.comでは“ゲームの保存”について国立国会図書館への取材も実施した。日本で発行・発売される雑誌や書籍のほぼすべてを網羅して保存している国会図書館が、ゲームについてどのように保存しているのか詳しく訊いてきたので、公開を少しばかりお待ちいただきたい。(堅田)

[2025年8月24日13時追記]

国会図書館へ取材した記事が公開されました。こちらも合わせてどうぞ。[2025年8月25日15時50分追記]

取材の模様が赤松健氏の公式X(Twitter)でマンガ化されていました。大感謝!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a22e70010dedacc9e4e502310aa718e0a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a3fc303b250d1b2b7d7ae4a5f3281c1b3.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/ac7b652804c80f4a600ffd8e9d4a80113.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/abb851bd1e0452fea37458961de39ab3a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a42ea7a41287aea44e7c0de13368e97a2.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a2d69179181c1928521256b68d27bdbff.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a08ed60c4a64b84f7e37686aa3de76b5b.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/a1c67778d1c9e3538aea18a1b0c5dab62.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/addd9856aa5c61e81335f35f5374a4c96.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/48767/aa0aed9e5076c452218c00fcd056d7002.jpg?x=767)