デスクワークスは藤井トム氏と南場ナム氏が立ち上げたゲームデベロッパー。ふたりはメニュー画面にすら遊びを用意するなど、多彩なアイデアを盛り込んだ話題のインディー作品『RPGタイム!~ライトの伝説~』(RPGタイム)を手掛けたことでも知られている。

そんなふたりを中心としたデスクワークスが、新作タイトルを開発しているという。手描きのグラフィック、触って楽しいメニュー画面、豊富な演出やギミック、ワクワクするゲーム展開など見どころ満載の『RPGタイム』を制作したふたりの新作だ。魅力を感じないわけはない。

今回、デスクワークスのご厚意で新しいオフィスを訪れ新作のお話をうかがう機会を得た。新作タイトルの内容や見どころ、こだわりポイントなど気になる点を訊いてみたのでその内容をお届けしよう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

左:南場ナム氏 中央:藤井トム氏 右:山本正美氏

藤井トム氏(フジイ トム)

デスクワークス代表取締役を務めるゲームデザイナー。長い年月かけ制作した『RPGタイム!~ライトの伝説~』は東京ゲームショウ、BitSummit、日本ゲーム大賞などさまざまな賞レースでアワードを受賞している。(文中は藤井)

南場ナム氏(ナンバ ナム)

デスクワークス取締役を務めるゲームデザイナー。藤井トム氏といっしょに長年かけて『RPGタイム!~ライトの伝説~』の制作を手掛けた。本人曰くメモマシン。(文中は南場)

山本正美氏(ヤマモト マサミ)

集英社ゲームズの開発プロデュース本部 本部長。ソニーグループでのゲーム開発に長年従事し、『勇者のくせになまいきだ。』シリーズや『TOKYO JUNGLE』などさまざまなヒット作のゲームプロデュースに携わる。(文中は山本)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

新オフィスでは『RPGタイム』でおなじみのケンタくんがお出迎え!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

デジタル、アナログ問わず多種多様なゲームが並ぶオフィス。アイデアのもとは膨大な遊び体験からかもしれない。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

入口にはインクを使った実験の跡が……。新作ゲームにどう関わったのか気になるところ。

狂気的な作り込みに一同驚愕。デスクワークスが贈る新作とは?

デスクワークスが開発中の新作タイトル……その名は『Chronoscript The Endless End』(クロノスクリプト: エンドレスエンド)。敵を倒しながらマップを探索し、アイテムを集めて自身を強化していく2Dアクションアドベンチャーで、メトロイドヴァニアとも呼ばれるジャンルの作品だ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

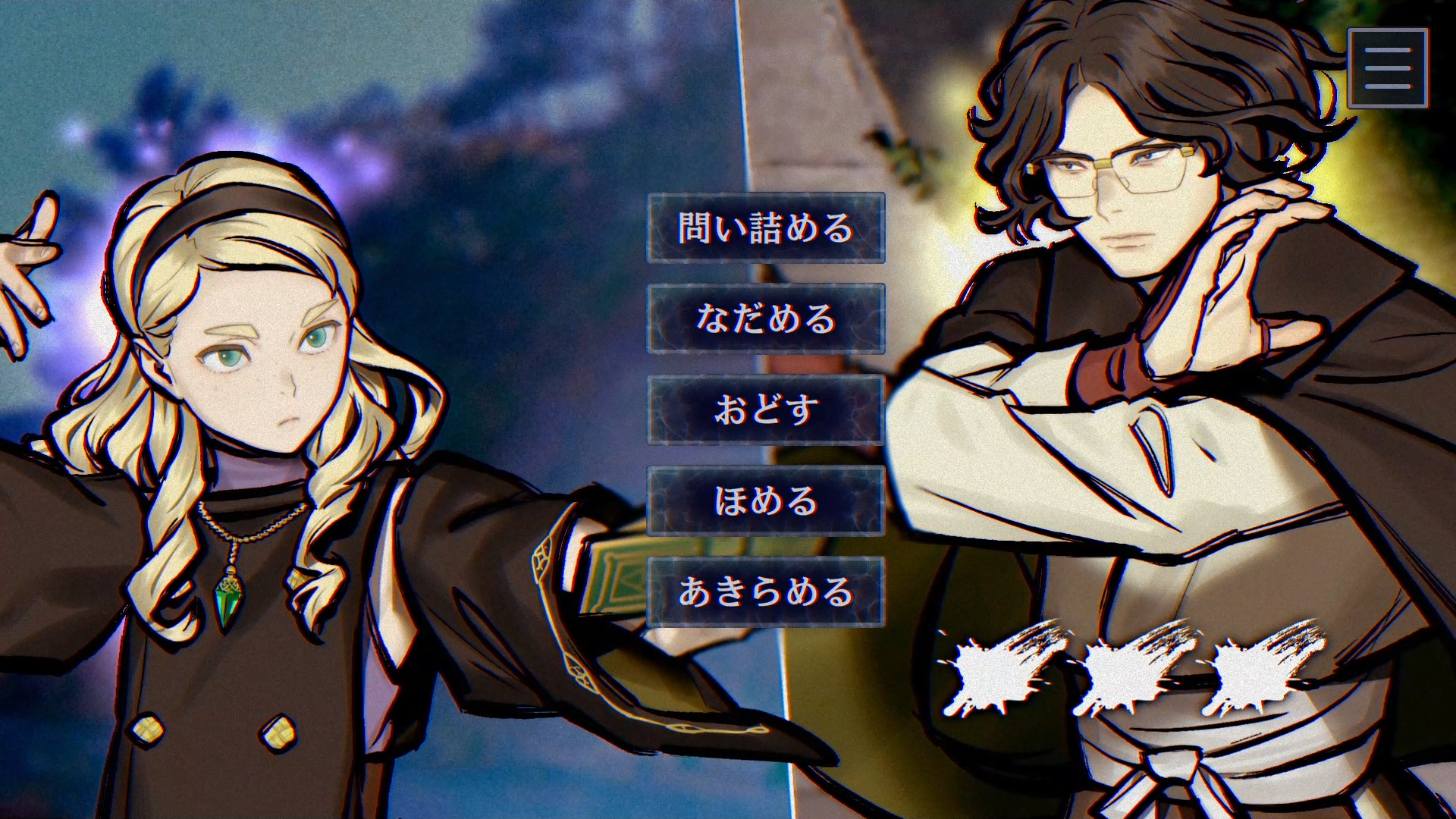

しかし主人公となるのは、戦いとは程遠く思える“編集者”。とある“執筆家”が千年書き続けた終わりなき物語を完結させるべく、編集者に仕事を依頼。しかし執筆家のもとへと訪れた編集者は、本の世界に閉じ込められてしまい、そこから物語がはじまる。

編集者(プレイヤー)はその本の世界を読み進める(=ステージを進める)こととなる。待ち受けるのは、未練を残した死んだ者“なれの果て”たち。編集者はペン先を模した剣を担ぎ、多彩なアクションを武器にステージを進んでいく。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)

まず目に付く大きな特徴は、このビジュアル。背景やキャラクター、細々としたオブジェクトまでが手描きでデザインされており、海外のアーティスティックな絵本を彷彿とさせる内容に仕上がっている。手描き風のグラフィックではない。もう一度言おう、全部人の手でイチから描かれているのだ。

あの『RPGタイム』を作ったふたりの新作だ。こだわって作られている箇所は手描きのアートワークだけにとどまらない。その最たるものが、3D世界と2D世界が相互に作用するという点。

本作のステージ中は2Dで描かれるのだが、全体マップは3Dグラフィックスで表現されている。これは世界観に起因するもので、もともと主人公は現実世界(3D世界)の存在であったが、原稿用紙の中の世界(2D世界)に閉じ込められているため、こうした設計になっている。

この2D×3Dで作られる世界観が本作の背骨となっており、演出を始めとしたさまざまなアイデアがこの2D×3Dという構造を軸に盛り込まれているのだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)

引きの画面で見た全体マップ。現実世界(3D)の部屋に原稿が並んでいるように表現されている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)

寄りの画面で見る実際のプレイ画面。よく見ると後ろに3Dの本が配置されている。

たとえばステージ(原稿用紙)の境目が離れていたり、原稿用紙の端が丸まっていてステージを遷移できないということがある。その際には、原稿用紙の中で何かしらのアクションを起こして大きな衝撃・影響力を生み出すことで、現実世界に干渉して問題を解決できるといった具合だ。

またその逆もあり、3D世界で起きた何かしらの現象が2D世界にも波及することも多々。この次元の異なる世界が相互に干渉し合うというのは、おもしろく、随所に「おー!」と驚かされるようなギミックが詰め込まれていた。ここではまだ詳しく語れないが、ぜひ続報を楽しみにしてほしい。

戦闘は高難度に設定されており、アクションゲーマーでも少々ハードな雰囲気。やられたら経験値をドロップしてしまうデスペナルティ、回復や自身を強化するプラットフォームになる“ベンチ”、使用制限のある回復といったシステムも相まって、“ソウルライク”とまではいかないものの、死に覚えがおもしろいアクションとなっていた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)

アクションゲーム慣れしている人も、気を抜けば道中でやられてしまうくらいの難度に仕上がっている。

そのほかアイテム&スキル集め、UIに仕込まれた設定やデザイン、膨大なテキスト量で綴られるキャラクター設定、“終わりの続きの物語”を巡る執筆家の奥深い背景など、さまざまな要素もチラ見せしてくれたのだが、どうやらこれでもまだ“本作に込められたアイデアのほんの一部”であるという。

にこやかに語る「ほんの一部」というひと言を聞いて取材陣が驚愕を通り越して、狂気を感じたのはいうまでもない。あまりにも底が見えない……!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)

前のめりにいろいろ説明してくれる藤井氏。あまりにもたいへんそうなことを当然のようにサラッと語り、聞かされている側も困惑。コピーロボットとか使って作業進めてます?

こだわりの強さにドン引きした2時間インタビュー

ここからは、デスクワークスのおふたりと集英社ゲームズでプロデューサーを務める山本氏とのインタビューをお届けする。本作に込められた熱い想いや、開発裏話まで聞いてきたので、ぜひチェックしてほしい。

次元を越えたギミックはアイデアを乗せる頑強な土台に。2Dと3Dの融合・連動が生む効果とは

――まず新作タイトルはどのようなゲームになるのでしょうか? コンセプトなどをお聞かせください。

藤井

メトロイドヴァニア、いわゆる2D探索型アクションアドベンチャーです。デスクワークスは作品にアイデアを詰め込んでいきたい、なおかつ慣れ親しんだものの中に新しい要素を入れたいという気持ちを強く持っています。そこで、私たちが大好きなメトロイドヴァニアをベースに、持ち前のアイデアを入れ込んで“少し新しいメトロイドヴァニア”を目指そうと開発しているタイトルです。

また本作は“終わりの続き”というテーマで開発を進めています。ゲームというコンテンツは【ボス撃破→新たなボス出現→新スキルゲット→つぎのスキルが欲しい】といったように、“終わりの続き”の連続を楽しむコンテンツだと思います。目標と実現の連続性からなるコンテンツとも言えますね。本作では、その点をシステムだけでなく物語にも入れ込んで、独特な遊びを体験していただこうと思っています。

――なぜメトロイドヴァニアというジャンルを、アイデアを入れ込む土台として選択したのでしょうか?

藤井

とあるメトロイドヴァニア作品を遊んでいた際に、メトロイドヴァニアに入れ込むアイデアを考えたことがなかったことに気付き、アイデア出しをしてみたのがきっかけです。そこで生まれたアイデアが、2D×3Dというものでした。原稿用紙が部屋中に散らばり、原稿用紙それぞれがマップになる。プレイヤーは原稿用紙の中に入って、用紙の重なり、繋がりを伝って奥へ奥へと進んでいく。ここをスタート地点にアイデアがすごく発展していったので、メトロイドヴァニアに挑戦することにしました。

――原稿を部屋に並べる3D×2Dの構想は最初期に生まれた構想だったのですね。

藤井

まさしくスタート地点になったアイデアですね。最初はフィールドギミックやボス戦で活きる新しさを探っていたのですが、途中で“マップ画面”がまだ深堀りできると気付きまして。それでUIからアプローチを進めていったところ、掘り当てたアイデアとなります。

――2D×3Dというアイデアについて、もう少し詳しく教えてください。

藤井

マップを3D表現に、ステージを2Dにと単純に分けただけでなく、それぞれが相互に作用しあう関係になっているというのが、大きなポイントです。

たとえばアイアンメイデンという敵は原稿用紙に巨大な3Dのギロチンを落として、ステージ(原稿用紙)にも影響を与える必殺技を使ってきます。ステージの外からというか、次元の外からくる攻撃なので避けにくい攻撃なのですが、原稿用紙をよく見ると穴が開いていたり切れていない部分があるので、そこが安全地帯だとわかります。

このように戦闘においても2D×3Dを使った遊びを取り入れ、3D部分をよく見ることが攻略になる。そんな要素を多数用意しています。そのほかの面においても2D×3Dの連動・融合を楽しんでいただけるようなアイデアを採用しているので、楽しみにしていてください。

グラフィックも物語もこだわりまくり。でもまずは2Dアクションとしておもしろいものを

――“編集者と執筆家”という珍しいテーマ・世界観に行き着いた経緯を教えてください。

藤井

1000年生きる執筆家という存在はアイデア出しの最初期から決まっていたのですが、主人公は編集者ではなく、郵便局員かユーチューバーにする予定でした。“部屋の中に原稿用紙が敷き詰められている山奥の洋館”という状況に合致する人はどんな人だろうと考えたときに、もっとも自然なのはこの二択かなと。

ただ、郵便局員が屋敷の中に入っていくのは違和感があって。そんなときに目にしたのが、集英社が開催する漫画学校のブログでした。そこには“キャラクターがふたりいたとき、対比となる存在がいたほうが話が盛り上がる”という、ストーリーの作りかたに関するお話があって、そこで「そうだ、編集者にしよう」と。

長く物語を書き続けていたい執筆家の反対となる存在は、ちゃんと物語をエンディングまで着地させてきた編集者です。この着想を得てからはスムーズに物語のプロットを進められましたね。ありがとう“ジャンプの漫画学校”!(笑)

――執筆家が書き続けている物語についても聞かせてください。執筆家は、物語を何か理由があって終わらせずに書き続けているのでしょうか? それとも終わりがまだまだ先にあるのか、自分でもどう終わらせていいのかわからなくなってしまったのか。いったい、どういった状況なのでしょう。

藤井

それについては本作の核心にも迫るところなので具体的なお話はできないのですが、理由はいろいろです。さまざまな事情が組み合わさっているので、ぜひプレイして真相を確かめていただきたいですね。なぜ物語を終わらせられないのか、どう終わらせるのか、読者は誰なのか、すべての謎はちゃんと明らかになっていきます。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)

――メトロイドヴァニアではストーリーよりもアクション性、ゲームシステムに目が行きがちですけど、本作はストーリーの方にも力を入れているんですね。

藤井

物語はアイデアの込めどころでもありますから、しっかりこだわっています。でも、我々がこのタイトルに挑戦するにあたってまず意識したのは、メトロイドヴァニア、つまりアクションゲームとしていいものを作るということです。

なので集英社ゲームズさんにも「アクションゲームを本格的には作った経験がないので、まずはそこを固めたい」という説明をしています。そしてアイデアを排除して2Dアクションの手触りだけを突き詰めたプロトタイプを作り、それを集英社ゲームズさんに確認していただき、そこから初めてアイデアの部分に着手したという経緯があります。

物語もすごく大事にしていますし醍醐味のひとつですが、それよりもメトロイドヴァニアはアクション性が大事です。どれほどいいアイデアがあっても、根幹となるアクション性や手触りが悪ければつまらないものに仕上がってしまうでしょう。

本作では“ゴリ押しできない緊張感を持ったアクションゲーム”というテーマも持って開発しているので、プレイの際にはそこにも注目してほしいですね。

――隠しエリアはメトロイドヴァニアのひとつの楽しみと思われますが、本作にもそういった要素はあるのでしょうか。

藤井

もちろんあります。本作では各部屋にある原稿用紙の枚数(ステージ数)を確認できる仕様にしているので、「これどこかに隠しエリアがある!」と気付けるようになっています。ここだけの話、隠しの隠しも用意しているので、そこはぜひ皆さんに見つけていただきたいですね。

――ビジュアルに込められたアイデアについてもお聞かせください。

南場

本作では、想いを現世に残したまま死んでしまった者たちの概念のようなものが敵として登場しています。

たとえば過去に戦場で敵前逃亡をし、後ろから矢を撃たれて死んだ人の残留思念というか概念が敵として登場します。ハリネズミのような見た目をしていて、遠くから矢を撃ってくる面倒な敵ですが、じつは近づくと背を向けてブルブルと震えて攻撃をしてこなくなるんですよ。

これは彼が敵前逃亡をして背中を打たれたという設定に基づく動きで、ハリネズミのような見た目もじつは背中に刺さっている矢がモチーフになっています。このように設定と見た目が合致するようなデザインを心がけています。

同じように主人公も頭がインクになってたり、剣先がペンになっていたりと、ビジュアルにもアイデアを込めています。

藤井

こうした敵などの設定はゲーム内でしっかりと読めるようになっているので、そこも注目してほしいポイントですね。すべてに設定を用意しているので、考察も楽しんでいただけるかと思います。ただ、その分テキスト量が多くなってしまい、集英社ゲームズさんには「翻訳量が多いね」という言葉をいただいています(笑)。でもこれによって物語にも絵にも深みが出ているので、ここにも引き続き力を入れていきたいです。

南場

さきほどお話ししたハリネズミのような敵が、なぜ敵前逃亡を試みたのかという設定もゲーム中でしっかり語られるので、気になる方はそういった点にもご注目いただければと。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)

お腹の門から破城槌を出して攻撃してくる双子の門番。彼にもしっかりと設定が用意されているという。

――設定をすべて作るだけでもかなりの作業量になると思いますが、本作は2Dパートがすべて手描きとお聞きしました。総じてビジュアル作りにはかなりの作業量になっていそうですね

藤井

具体的な作業量をお伝えするのは難しいのですが、ご想像の通り、かなりのボリュームになっています。オブジェクトもひとつひとつ、線をコピペすることなく手描きで進めていますし、影もブラシなどを使用していません。陰影を出すための工夫もしていますし、それらをうまく配置して奥行きを表現する工夫も凝らしています。また8K画質でズームしても大丈夫なように、解像度については限界ギリギリを攻めています。

もっと手軽に手描きっぽく見せる表現もあるのですが、それでは理想の世界は表現できなくて、このようになっています。ただデザイナーはまだまだ納得をしていないみたいで「フィールドがスカスカなので、もっとオリジナル要素を足したい」という話も挙がってきています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)

デザイナーいわく、背景がまだまだスカスカらしい。正気?

南場

背景もこだわっていて、絵の中に絵があったり、ベンチのところに挿絵が描かれていたりと、かなり細かく作り込んでいます。多分いまいちばんハードなのが、背景担当の方かもしれないですね(笑)。

――では、ここまでの開発でもっとも苦労した点はどういった点になりますか?

藤井

アクションの部分ですね。手触りはもちろん、その見た目にも苦労しています。メトロイドヴァニアは立体的なステージ構造も大きな特徴で、ジャンプや上り下りを多用するゲームです。そのため段差を登る、足場に飛び乗る、敵を飛び越えていくという動きが気持ちよくこなせるかは非常に重要なポイントになるのですが、ここはまだまだブラッシュアップの余地が残っています。

また手触りとして段差の角に当たったとき、そこにぶら下がるのか、自動的に登るのか。登ったときにダメージを受けてもその位置をキープできるのか、落とされてしまうのかといった、段差での挙動も検討中です。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)

南場

ノックバックもヒットストップも、そもそもの攻撃の仕様なども、課題を上げ始めたらキリがありませんね。7~8割はできているのですが、そこからの調整が長く難しい道のりだと感じています。

私たちの売りのひとつにアイデアの量がありますが、本作においては“まず2Dアクションとしておもしろいものを作る”ことを大前提とする開発方針を敷いています。手触りに関して妥協するつもりはありません。

――おお、すごい意気込み! やはりアクションは調整がいちばんの難関になるのですね。

藤井

開発初期は「自分たちもアクション作れるじゃん!」と思っていた時期もあったのですが、舐めていましたね。ある程度形ができて、最後の調整がよくできているタイトルたちが、ずっと遊び続けられるゲームなんだろうなと、いまでは痛感しています。

南場

アクションは手触りがいいのが大前提です。キャラクターの攻撃モーションも手触りに大きく関わってくるので、フィードバックに合わせて変更しているのですが、これがまたたいへんなんですよね。

キャラクターが3Dであれば3Dモデルの動きを調整するだけで済むと思うのですが、本作のキャラクターは手描きしたものをコマ送りにして見せているので、モーションを変えるとなったら、最悪すべて描き直しになるんですよ……。

がんばればがんばっただけメトロイドヴァニアの部分がおもしろくなるので、たいへんですけど苦しくはないですね。

原稿用紙(ステージ)の紙質も時代にあわせて変化。手描きパーツで背景を作る狂気的な執念に驚愕

――さまざまなトライアンドエラーを積み重ねてきたのが伝わってきますね。そういえばスタジオの入口にインクの山がありましたが、あれも何かを試行錯誤した結果なのでしょうか?

藤井

あれはインクをよく知るための実験ですね。本作は執筆家が綴った物語が世界観の軸になるので、よりよい表現をするためにはインクのこともよく知っておいたほうがいいと思って。

この紙だとこう滲むとか、インクを紙に垂らすとどう動くのかとか、いろいろな実験をしました。あとは万年筆用のインクにはさまざまな色があり、黒だけでも何種類もあるので、そういった発色や光沢の研究もしましたね。

――研究をされたということは、このインクの質もゲームに反映されているのでしょうか?

藤井

それはもちろん。ストーリーの時代背景に応じて、その舞台となる紙の質感を変えているんですよ。たとえば航海時代だと濡れないよう、紙に蝋が塗られているのですが、そのせいで酸化が進みすこし白っぽくなっています。

また古代エジプトが舞台の話では、パピルスに原稿を記しています。パピルスは繊維質が強く、ちぎったときやインクを乗せたときにクセが出るので、ゲームではそういった点も再現していますね。

山本

まさかここまでこだわるとは思っていなかったけれど、本作にはこうしてちゃんと実験してみないと再現できないことがたくさん含まれているので、そこを見つけてもらえたらうれしいですね。

――なるほど……デスクワークさんってぶっ飛んでますね。

一同 (笑)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)

本作ではステージによって紙質が変わっている。再現には当時の主流だった光源が何だったかも考慮されているという。こだわりもここまでくるとふつうじゃない!

右脳派と左脳派が奇跡のように噛み合ったコンビの魅力に迫る

――さきほどからお話をうかがっていると、藤井さん、南場さん、山本さんの御三方はかなり仲がいいように見えるのですが、デスクワークスさんと集英社ゲームズさんがいつごろから協業体制を組んでいるのでしょうか?

山本

協業が決まったのは集英社ゲームズができて2~3ヵ月くらいなので、だいたい3年くらい前ですね。

当時、集英社のほうから「とある企画の周年のタイミングを、ゲーム側から盛り上げることできませんか?」みたいな相談があったんです。そこで藤井さんに「『RPGタイム』の中身を変え、サブゲーム的なものとして出して周年を盛り上げたいと思っている」と聞いてみたら、「じつは、こんなものもあるんですよね」と本作の企画書が送られてきたのがすべての始まりでしたね。

で、見てみたらオマケでついてきた企画書のほうが断然おもしろそうだったので、「もう周年の盛り上げという前提は抜きにして、こっちをやろう!」と(笑)。そこから協業の話に進んでいきました。

藤井

頼まれてもいないゲーム企画を、これ幸いとしれっと持ち込んだ甲斐がありました(笑)。

――あれ? ということは、おふたりは以前から交流があったと?

山本

藤井さんとは、前職で“PlayStation C.A.M.P!”(※)に参加した際に出会いました。その後ある作品のプロトタイプを作る際にお声掛けさせていただき、藤井さんと南場さんと企画を作ったこともありました。残念ながらその企画はSIEのジャパンスタジオがなくなるのと同時に立ち消えてしまったのですが、ふたりと現場で企画を考えるのはめちゃくちゃ楽しかったんですよね。

だから「絶対またいっしょにゲーム作りたい」とずーっと思っていたところ、急に別のおもしろそうな企画書を持ってきてくれて、これは形にするしかないなと。メトロイドヴァニアはグローバル市場で非常に人気のあるジャンルですし、パブリッシャーとしても手掛けておきたいところだったので、渡りに船でした。

※ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンが開催していたクリエイター発掘支援プログラム。藤井

山本さんはプロデューサーさんでありながら、開発に近い特別な人です。なので声をかけられただけでもうれしいですし、集英社ゲームズという枠組みの中でまたいっしょに仕事ができる可能性があるとわかったら、それはもうアプローチするしかないですよ。当初求められていた企画とはまったく関係のない企画書でしたが、このチャンスを逃したくなくて、しれっと企画書を滑り込ませました。(笑)。

山本

デスクワークスのふたりがさまざまなゲームジャンルを研究して、多くのアイデアを抱えていることは知っていましたし、それは皆さんも『RPGタイム』で感じ取れたと思います。そんな彼らの持ち味がメトロイドヴァニアに投入されたとき、どういう化学反応が起きるのか。未知数ですよね。なので、あの企画書を見せられたときは、本当にワクワクしました。あれから3年が経ったいま、こうしてメディアの方に見せられるものが生まれた、ワクワクを共感できる人が増えるというのは、プロデューサーとしてもうれしいです。

藤井

本当はもっと早い段階でお見せすることもできたと思います。ただ人海戦術を使うとなると、私たちの考えがうまくまわらない可能性があって、なのでじっくり確実に開発を進めていく方針を採用しました。集英社ゲームズさんは、そういった私たちの事情も組んで、開発期間を長く取っていただいているので、本当に感謝しています。

いまがいちばん、開発者にとっては1番幸せな時間ですよ。好きなように開発が進められるんですから。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)

――集英社ゲームズ側から見たデスクワークスの魅力、そしてデスクワークス側から見た集英社ゲームズの魅力をお聞かせください。

山本

パブリッシャー視点で見ると、グローバルで評価されたタイトルを作ったという経験は、それだけで大きな価値になります。PRするときに、「あの『RPGタイム』を作ったふたりの新作です」と言えるわけで、ユーザーの食いつきも変わります。これがデビュー作だとそんな戦略は取れません。これがまずひとつめの大きな魅力ですね。

ふたつ目の魅力は、めちゃくちゃゲームを勉強しているという点ですね。ふたりはただゲームが好きなだけでなく、そこから得られるものはちゃんと吸収しています。それが積み重なって作られた知識の土台は、とにかく分厚く頑強です。この分厚い土台があるからこそ、その上にさまざまなアイデアを乗せることができるのだと、本作の開発の中でも何度か思い知らされましたね。

この知識の土台と、そこにオリジナルの要素を積み重ねていくセンスとバランス感においては、とくにパフォーマンスが高い会社だと思います。3年前に僕が声をかけたタイミングで、もう数年先までスケジュールが埋まっていてもおかしくない逸材なので、デスクワークスといっしょに仕事ができているいまは、運がよかったのかなと思っています。

――藤井さん、南場さんのそれぞれの魅力はどのようなところでしょうか?

山本

南場さんは、とにかくメモを取るところですね。たとえばここの3人で飲みに行ったりするじゃないですか? ふつうなら、ハメを外して楽しく飲んで話してだと思いますが、南場さんは違うんです。僕らが酒の勢いでしゃべっていることを、あとで思い返せるようにと、ずっとメモを取ってるんですよ。

盛り上がった飲み会での話なんて、だいたい忘れてしまうものです。「あのときいいアイデアが出たような気がするんだけど……」みたいなことが起きても、そのまま思い出せないままか、ずーっと悶々とした気持ちを抱えるかのどちらかだと思います。でも南場さんのメモ帳には、飲みの場で出たアイデアや、新しいアイデアにつながる欠片がしっかりと書き留められている。こんな魅力的な話はないですよ。

僕もゲーム業界に長くいるので、どこかしらのプロジェクトで南場さんと関わったことがあるという人と出会ったこともあります。その人たちから「とにかく優秀だ」という話しか聞こえてこないのもすごいです。出てきたアイデアを実際に仕様として固めていくのがとくに上手だと、みんな口を揃えて言っていましたね。

南場

ありがとうございます(笑)。

山本

藤井くんはしゃべりが上手だし見た目もシュッとしているので、少し軽い印象を持つ人もいると思うのですが、実際にはすごい強い信念を持ったオタクで、勉強家ですね。また天才肌であるのをたびたび感じます。ふつうの人であればスルーするような箇所、「そこに気になるような要素ってあった?」みたいなところも、スルーせずしっかり膨らませて検討しているところをよく見ますよ。私がこれまでにあまり会ったことがないタイプの人です。

こうして改めてふたりを見ると、本当にいいコンビだと思います。感覚で考える人とロジックでちゃんと詰めていく人。左脳と右脳がうまく組み合わさっている感じがして隙を感じさせないのも、デスクワークスの魅力だと思います。

――そんな右脳さん左脳さんから見た集英社ゲームズの魅力はどうですか?

藤井

魅力はたくさんあります! もっとも大きな魅力は、まだ自分たちが持っていない経験や、ノウハウをサポートしてくれる点ですね。

たとえば開発の中で「ここに新しいアイデアを入れ込みたい。でも自分たちだけでやっていると、どうしてもアイデアの幅が狭くなる。似たようなパターンに着地しそうになる」というケースは出てきてしまうものです。私たちも本作の開発の中で同じような状態になったことがあるのですが、そこで「じゃあ山本さんに聞いてみよう」「集英社ゲームズさんに相談してみよう」となり、実際に相談をしてみると、すごくいいアドバイスがもらえるんですよ。

これまでにどれほどの開発者に寄り添い、サポートをしてきたのか。それくらい豊富な経験と、そこから得たであろう凄まじい量の引き出しを持っているんですよね。そして、それらを適切に提供してくれるので、そこが大きな魅力ですね。

――そんな魅力あるものどうしが支え合って作る新作、楽しみでなりませんね。では最後に読者へひと言ずつお願いします。

山本

本作『クロノスクリプト: エンドレスエンド』は、『RPGタイム』というグローバルで高い評価を受けた作品を生んだ、天才クリエイターたちによる新作です。研究に研究を重ねて作られた理論と、ゲーム狂とも言えるゲーム好きがその感覚を用いて作っている作品なので、ゲーム好きの皆さんにはきっと楽しんでいただけると思います。

またゲーム作りが好きな人たちが好きなようにゲームを作り、それで成功ができたら多くのクリエイターにとっての福音にもなると思っているので、私たちもそこに向けて全力でサポートをしていく所存です。ぜひ期待していてください。

藤井

私たちも山本さんと想いはいっしょです。いま作っている“新しい2D探索アクションアドベンチャー”は、ジャンルのいちファンとしても「これはおもしろいものになるぞ!」という匂いを感じ取っているので、ぜひぜひ期待してお待ちいただけますと幸いです。

南場

ふたりはこう語っていますが、この記事が出たタイミングはまだ初報が出たばかり、まだまだ全然情報が出ていないタイミングだと思います。今回のインタビューでいろいろお話させていただきましたが、それでもまだ皆さんを驚かせる隠し玉は残っていますし、おもしろい情報、すごい情報もたくさんあります。引き続きご注目ください。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52351/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)