スクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジーIX』(以下、『FFIX』)が、2025年7月7日で25周年を迎えた。

2000年7月7日にプレイステーション向けに発売された本作は、“命”をテーマにキャラクターたちが懸命に生きるさまが描かれ、多くのファンの心をつかんで離さない一作となっている。ここでは、そんな『FFIX』25周年を記念して、週刊ファミ通2020年7月30日号『FFIX』20周年の記事で掲載したクリエイターインタビューをお届けする。

今回お届けするのは、『FFIX』にてディレクターを担当した伊藤裕之氏。そのほかにも、『FFIX』関係者の秘話が聞けるインタビューがあるので併せて読んでほしい。

なお、『FFIX』は記事掲載時は各種ストアでリマスター版が764円(セールの開催、および、価格は機種によって異なります)のセールを開催中。下記“今日は何の日?”の記事にリンクがありますので、そちらもチェック!

以下、週刊ファミ通2020年7月30日号『ファイナルファンタジーIX』20周年の記事からの再録。写真はオリジナル版とリマスター版が混在している場合があります。プレイヤーが共有する“共感”の記憶

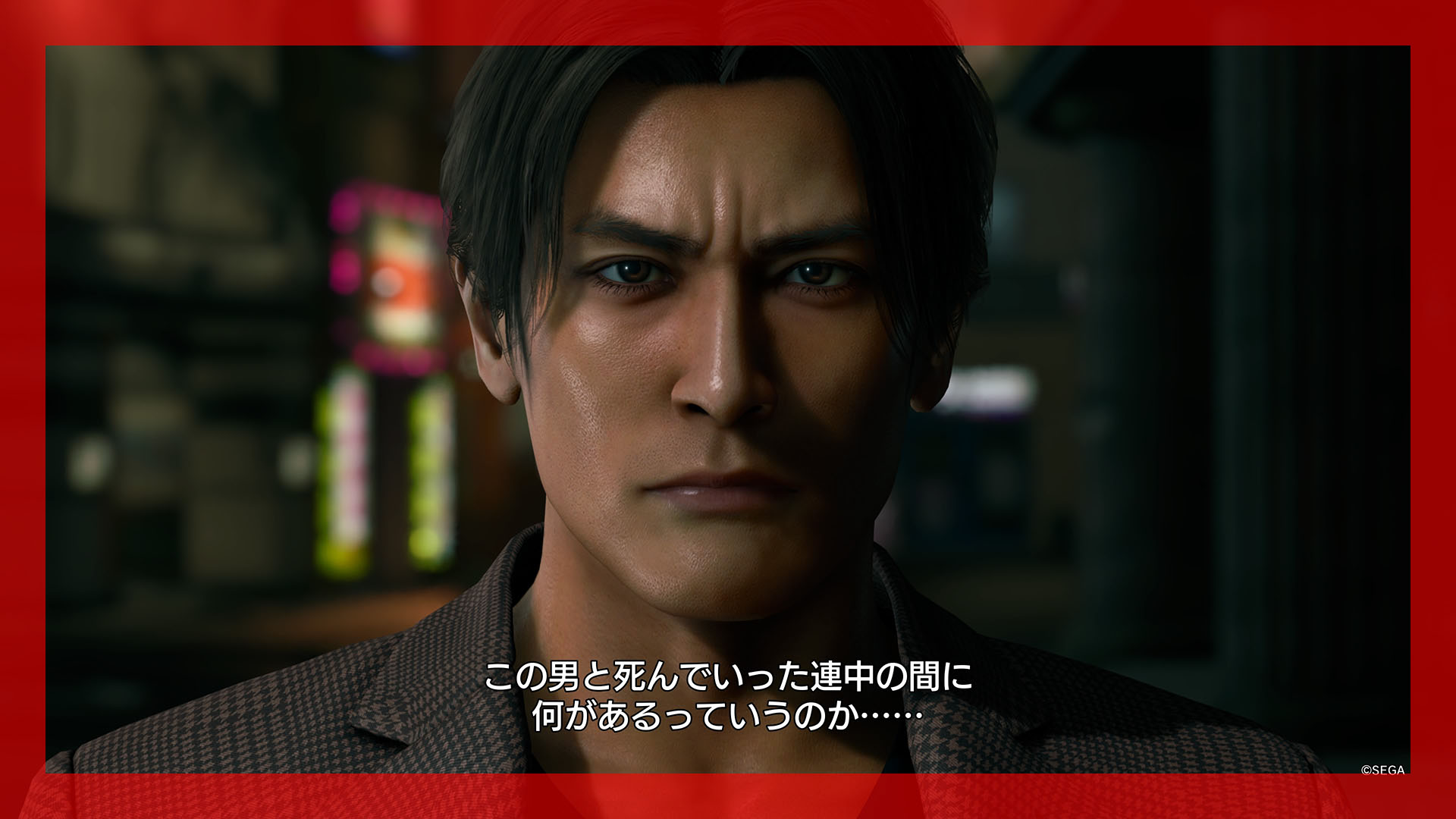

シリーズ1作目から『FF』に携わり、『FFIX』で初めてディレクションを担当した伊藤裕之氏。“シオミ”名義で『Melodies Of Life』の作詞も手掛けたことでも知られる同氏は、どのように『FFIX』をまとめ上げていったのか。当時の思い出をうかがった。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/ab89eb368e140728cc0f3a2409dd5106a_STWM8MG.jpg?x=767)

伊藤裕之氏(いとう ひろゆき)

初代『FF』と『FFII』でデバッグを担当。『FFIII』では効果音を手掛け、『FFIV』でバトル担当になり、アクティブタイムバトルを発明した。以降もさまざまな立場でシリーズ開発に参加。『FFVIII』のジャンクションや『FFXII』のガンビットなども、同氏が手掛けたもの。

共感の記憶こそが、この作品を慈しみ続けることのできる証拠なのかもしれない

――『FFIX』は、伊藤さんが『FF』シリーズで初めてディレクターを務めた作品ですが、どのような想いでディレクションに臨んだのでしょうか。プレッシャーなどは感じていましたか?

伊藤

練り込まれた仕様があったとしても、驚くほどのアイデアがあったとしても、すばらしい制作環境があったとしても、作られたモノが店頭に並ばなかったら、そのことに意味はなくなります。けれど、この作品に携わるスタッフは揃っていたので、自分は“完成させること”という役割に専念できました。

プレッシャーを感じるのは目標を決めた証です、もちろんスタッフそれぞれプレッシャーを抱えていたと思います。そのプレッシャーと戦えるのは自制心だけです、負ければストレスとなって襲いかかります。人間の社会活動って何なんでしょうね?

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/a0d4a7ee4cf783e9bd348ac532a444b99.jpg?x=767)

――『FFIX』はホノルルスタジオで開発されましたが、日本と海外では、開発の流れなどに違いはありましたか?

伊藤

仕事に影響するのは、どの場所でそれをしたのかではなく、どの国の教育を受けたかだと思います。主要スタッフのほとんどは日本で教育を受けていましたから、どこで仕事をしようが日本式だったのではないでしょうか。

――『FFIX』は“原点回帰”がテーマになっていますが、伊藤さんは、このテーマをどのように捉え、表現したのでしょうか。

伊藤

どの視点での“原点回帰”なのかがとても曖昧だと思いました。このシリーズの原点は『FFI』ですが、「じゃあ『FFI』みたいな作品を作ろう」なのか、「『FFI』を作ったときの気持ち、初心に戻ろう」なのか、「懐かしいと思える作品にしよう」なのかと、答えがひとつに定まらないし、さらにはさまざまな思いが開発者全員にあります。ところが、この言葉は制作のコンセプト、ゲーム内容のコンセプト、そして商品のコンセプトとして、知らぬうちに、時間の経過とともに、むらなく降り注いだのかもしれません。

そしてそれは、本来人間とはこうである、風景とはこうである、思いやり、優しさ、憎しみとはこうである、といった極めてエッセンシャルな事象となって作品に反映したのではないでしょうか。つまりは物事の本質に立ち帰ることこそが“原点回帰”なのではなかったのか、そういう大きなテーマを与えられた作品だったのかもしれません。

――バトルの特徴であるトランスシステムは、物語にも深く関わってきますが、このシステムの成り立ちを教えてください。

伊藤

映画『2001年宇宙の旅』では、モノリスという黒板がやってきたら、猿が“道具を使う能力”を身につけるわけですが、(解釈次第なのですが)この現象は、能力を与えられたわけではなく、元来備わっていた能力を開花させられたように感じたんです。それは、生物のゲノムにすでに仕掛けられたプログラムが、何らかの刺激によって動き出す感じです。

ゲーム的には、登場するキャラクターのトランスは、その時代、その場所、その運命に導かれるように進化した瞬間のことだったのかもしれませんね。だとすると、制作的な観点に置き換えても、答えは同じ“生まれるべくして生まれたシステム”なのかもしれません。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/a8ee9502e952c4d80c2abba4a3797eb40.jpg?x=767)

――いまも多くのファンが『FFIX』を支持しています。『FFIX』が愛される理由は、どんなところにあると思いますか?

伊藤

発売当時は「子どもたちの心が見えない」などと識者の間でささやかれていた時代だったと思います。ことの真意はわかりませんが、それは子どもどうしでも同じだったと想います。ときにはお互いを知ろうともがき、ときには疑心暗鬼に陥り。そんな子どもたちがジタンやビビ、ガーネットらに出会う。彼らはみずからを隠そうとしない、想い、気持ち、考えをぶちまける、共感し合える相手がそこにはいたのです。その共感の記憶こそが、この作品を慈しみ続けることのできる証拠なのかもしれません。

最後に、20年も前の作品ですが、長く愛され続けていることを誇りに感じます。ゲーム作品というものは商品となって完成ではなく、ファンの皆様に遊んでもらい、おもしろかったと思われて初めて完成だと思っています。引き続きジタンたちキャラクターを含め『FFIX』をまるごとよろしくお願いします!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/af8cf3dae1d2235e884e08baadb9faefe.jpg?x=767)

『FF9』20周年記念インタビュー集

※画面写真はNintendo Switch版のものです。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/ab89eb368e140728cc0f3a2409dd5106a_STWM8MG.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/a0d4a7ee4cf783e9bd348ac532a444b99.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/a8ee9502e952c4d80c2abba4a3797eb40.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46351/af8cf3dae1d2235e884e08baadb9faefe.jpg?x=767)