ファンタジー世界の日常を描く挑戦的な作品

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42355/a3cf2a1a15b383fb49388a201a84a0cb3.jpg?x=767)

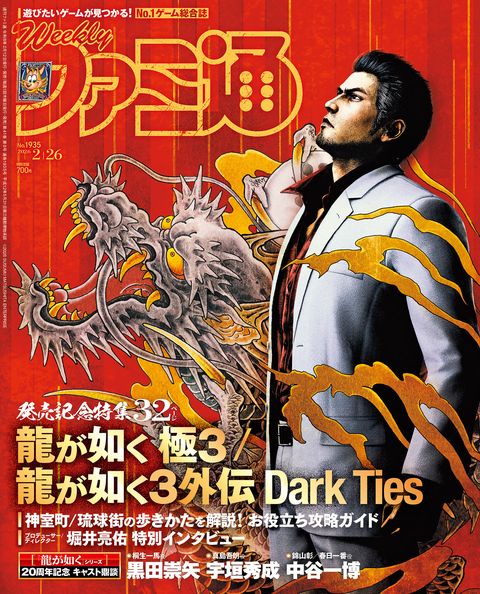

当時のRPGと言えば、勇者のような存在となって世界を救うような王道ファンタジー作品が主流で圧倒的な人気を誇っていたと思うが、そんななかでちょっとした異端の存在だったのが『マリーのアトリエ』。何せゲームのキャッチコピーからして「世界を救うのはもうやめた」だったのだから、なかなかに挑戦的。“錬金術”を題材にした内容で、プレイヤーは新米の錬金術士としてさまざまなアイテムを調合しながら生活していくことに主眼を置いているのが斬新だ。RPGとしての要素はひと通り揃っているが、プレイ感覚としてはシミュレーションのほうが近かったかもしれない。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42355/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)

錬金術士の腕の見せどころは、やはり“調合”。冒険で収集してきた素材を使い、新たなアイテムを作り出していくのが楽しいのだ。稼いだ資金で設備を充実させたり書物を買ったりしながら、少しずつ錬金術士として成長していくことにもワクワクしたのではないだろうか。脇を固めるキャラクターたちのイベントが豊富で、彼らの依頼をこなして仲よくなっていくサブストーリーにも夢中になったはずだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42355/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)

たとえば、サブタイトルに“ザールブルグの錬金術士”を冠する『エリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士2~』や『リリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士3~』は初代の『マリーのアトリエ』と同じ作品群にあたり、ファンのあいだでは『ザールブルグ』シリーズと呼ばれている。ほかのゲームではあまり見られないお約束で、筆者のお気に入りのポイントでもある。タイトルの主人公の名前が愛称になっていて、正式な名前がしっかり設定されているのも非常にいい。初めて知ったときは『アルプスの少女ハイジ』のハイジの名前がアーデルハイドだったと知ったときと同じくらい驚いた。

現在はほかにも『グラムナート』シリーズ、『イリス』シリーズ、『マナケミア』シリーズ、『アーランド』シリーズ、『黄昏』シリーズ、『不思議』シリーズ、『秘密』シリーズなどがある。シリーズ最新作は、今年(2025年)3月21日に発売された『ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~』。主人公ユミア・リースフェルトが広大なオープンフィールド“アラディス大陸”を舞台に、禁じられた錬金術の真実を追う物語が描かれている。また、スマートフォン(iOS・Android)、PC(Steam)で展開中の『レスレリ』の最新作『紅の錬金術士と白の守護者 レスレリアーナのアトリエ』(紅白レスレリ)も今年発売を控えている。