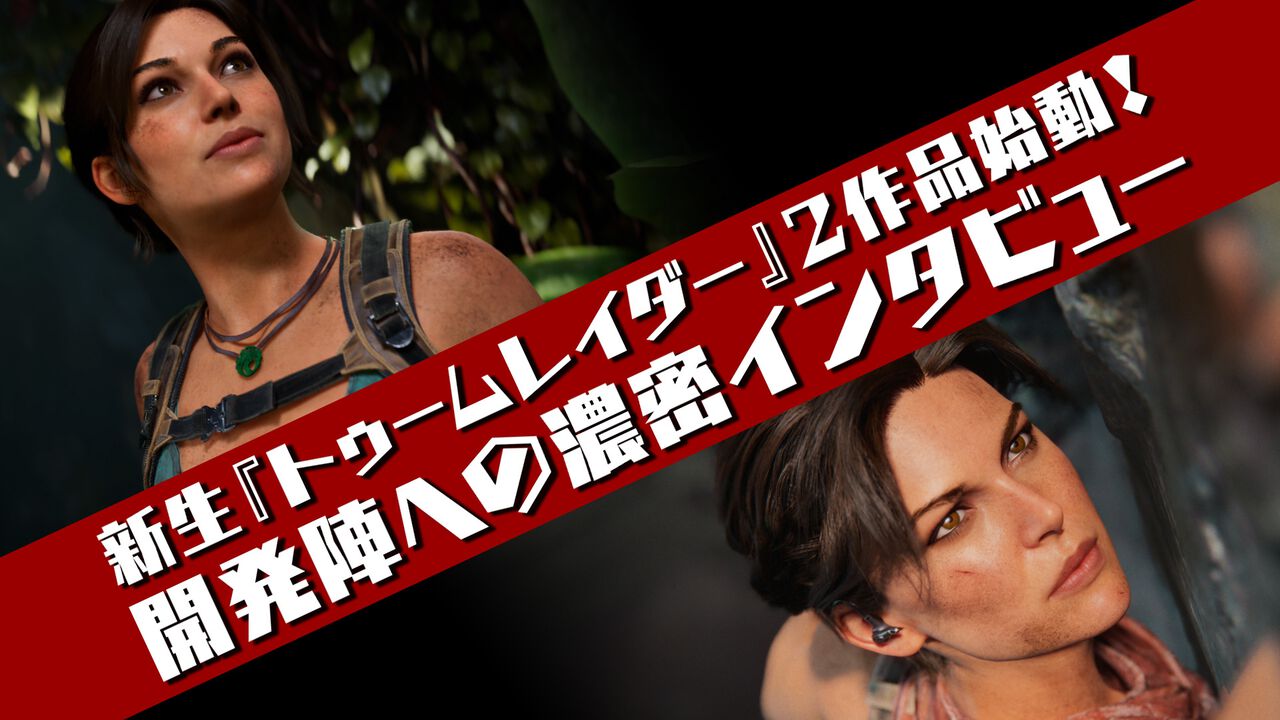

本作は、任天堂の『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の過去の世界、太古の封印戦争を描く作品で、一騎当千の“無双”アクションはそのままに『ティアーズ オブ ザ キングダム』につながる新たな物語が明かされる。

本記事では製品版を事前に遊んだプレイレビューをお届けしよう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a1162669a2642d179c0e467185caf941a.jpg?x=767)

知られざる古の物語

その物語の中では過去にゾナウ文明があったことや、ハイラルの初代国王であるラウル、王妃のソニアの存在などが語られていた。そして魔王たちとの戦い“封印戦争”があったことも明かされている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a2273e166004487daca78490271acf756.jpg?x=767)

本作はそれら過去の人物たちを主軸に、『ティアーズ オブ ザ キングダム』につながる知られざる物語を描いているのが特徴。主役となるのは、過去の世界に飛ばされてしまったゼルダだ。

本編の過去を描くという手法は前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録』と同じで、ゲーム全体の雰囲気やシステムも『厄災の黙示録』にかなり近い。

『ティアーズ オブ ザ キングダム』を遊んでいれば当然ニヤリとできる要素はたくさんある。ただ、アクションは完全に別モノなことや、いちから丁寧に物語が語られていくため、知らない人でも楽しめるようになっている。

基本のゲーム進行

バトルでは素材アイテムを入手することができ、素材を集めてキャラクターや武器を鍛えながら、ステージを攻略していく。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a909525d1c4098d8468d3b4ae651f7447.jpg?x=767)

メインステージはそれなりに長めだが、サブステージはだいたいかなり短めに終了するようなことが多い。だが、こなすことでしっかりと成長につながる要素にもなっている。

全体的には『厄災の黙示録』よりもそのあたりはスムーズになっていた印象で、テンポよく物語を読み進められた。とはいえサブステージの数は多いので、すべて網羅しようとするとそれなりのボリュームがあるように感じた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a004d04c9c291a3b2d900d1e03b5ace2a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a0422081c37e7e4f15e9a6eef9c5f9260.jpg?x=767)

ゼルダ×無双アクション

強敵に表示されるウィークポイントを削り、フィニッシュアクションの“スマッシュ”を狙っていくシステムも前作と同様。“回避ジャスト”を狙ってラッシュ攻撃をしかけたり、ゲージを消費して放つ“必殺技”など、基本的な戦いかたは前作『厄災の黙示録』を踏襲している。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/ab7298dcee54fd5e801d5a3077d3efb44.jpg?x=767)

本作ならではの要素として、まずキャラクターたちの“固有アクション”が別の形となって搭載され、固有アクションボタンが廃止。固有アクションは“固有技”という形で、選択制の技となって各キャラクターに用意されている。

また、“シーカーアイテム”ではなく、本作ではバッテリーを消費して使う“ゾナウギア”が登場。ゾナウギアはそれぞれ特性が異なり、敵によって使い分けながら戦うシステムになった。固有技・ゾナウギアは変更可能な装備となっていて、戦闘中に付け換えながらバトルをくり広げていく。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/aa49a1d646ba27146e4e9035b9a996b0d.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a104acab6039b9ef9785eca3f77936d1e.jpg?x=767)

前作では、固有アクションに加えて4つのシーカーアイテムがキャラクターごとで異なる、といった仕組みだったが、本作のゾナウギアでは性能は全員共通。そこに通常アクションと固有技が加わることで、キャラクターの個性が味付けられている。

固有技とゾナウギアともに属性を持っており、基本的には敵の危険な攻撃に合わせてくり出すカウンターアクションになっている。慣れるとシンプルで敵の突進や空中攻撃、ガードや飛び道具に有効な固有技などがある。そこへさらに、氷、炎、雷といった要素も存在する。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a147cc6b0ba8eb11ba8347619cb927ef1.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/aeac4d3d5e916e647e105bd4cd2a0fe04.jpg?x=767)

このあたりが本作ならではのおもしろいところで、ゾナウギアをどう連携に組み込んでいくのか考えながら戦うのが、戦略性があって楽しかったところ。ただ、敵種がバラバラなステージでは相性を合わせるために何度も技の装備を見直さないといけないので、少し煩わしさもあった。とはいえ基本的にはステージごとに敵の属性が整えられているので、そこは開発側も意識して敵を配置していたと思う。

属性の種類自体は多いものの、弱点属性の技は、使用したいときに光って表示され、また、弱点のアイコンも出てくる。敵の動きだけを見て判断することもできるが、そのあたりはいったんじっくり考えてから、技を選べるようになっているのがやさしい。

複数のキャラクターの固有技を覚えなくて済むのでアクションが楽ではあるのだが、キャラクターそれぞれの個性が少し控えめな印象も受けた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a7b5ceb8af4351a24bd3bd84957c73027.jpg?x=767)

仲間たちと戦おう

シンクストライクの性能はさまざまで、かつキャラクターどうしの組み合わせによって変化する。ゼルダとミネルならば、ゼルダがゴーレムに乗って暴れ回る(ゴーレムは自身で操作可能)。ゼルダとラウルなら、ふたりで2本の光線を撃ち分けながら攻撃できる……といった具合。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a94cba85fab700a6c941f686a984a083b.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a9e39b09069c5d9727c60524d91edad67.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a2b6009aafbbcb4552705f8a9ac676f11.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a1eb6e1d9f71f4d826188c8c53103dd82.jpg?x=767)

頻繁に使えるわけではなく、かつキャラクターどうし別行動を取って離れていると使えないので、プレイスタイルによっては使用頻度は大きく異なるかもしれない。ゲージの溜まる速度は、キャラクターが近くにいれば早くなるので、みんなで固まって戦うことにも強みが付けられたと言える。

また、敵の攻撃に反撃したい場合、仲間キャラクターが合図を出してくれる場合があり、それに合わせて交代すると属性に合わせた固有技をくり出してくれる。自分が固有技で反撃できないときに重宝する要素で、かつ仲間との助け合いを実感しやすい。

前作は“圧倒的な英雄たちの力で、戦場全体を左右する”といった協力性が強かったが、これらのアクションにより本作はゼルダを中心に“みんなで助け合いながら戦う”といったイメージが打ち出されているように感じた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/ab4576e626b90326e31582b4bc1dc184f.jpg?x=767)

なお、シンクストライクは、特定の組み合わせによって専用の技となる。組み合わせのパターンで多かったのは、姉弟のミネルとラウルといった、つながりのある人物どうしになっていて、とくにゼルダはその組み合わせが非常に豊富だ。ぜひいろいろと試してみてほしい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a34479ff7eaffa3593442fbab839597c7.jpg?x=767)

野営地について

本作は拠点を制圧すると、野営地を建設できる。野営地では料理をして、使用キャラクターたちにバフ(能力強化)を与えられる。そのバフの効果のひとつに移動速度アップがあるので、野営地要素にも注目させるために移動速度を全体的に下げているのかも。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/acd503b293c0d1ead990e8b99309e9dfb.jpg?x=767)

また、ゾナウギアのひとつ“ロケット”を使うと、ロケットで飛びながら高速で移動できる。ゾナウギアの恩恵を強調するためにも、基本の移動は遅めにしているのだろう。もしゲーム序盤に「遅いな」と感じても、段階を経て高速移動が可能になっていくため、安心してゲームを進めていってほしい。

なお、本作はミニクエストがバトル中に常時発生し、達成するとチケットがゲットできる。チケットは野営地で消費することで、そのバトル中に特別なバフを得られる。たとえば、隠された宝箱やコログをマップに常時表示するといった、探索要素に関わるものがあったのもうれしかった。

個性豊かなプレイアブルキャラクター

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a449f6d1b4b5b47474a4cdc63ba73510c.jpg?x=767)

一方で序盤から仲間となるラウルは、光の槍で戦うオーソドックスな性能で、集団戦はもちろんのこと強敵との戦いではとくに活躍しやすい。『真・三國無双』シリーズでいう趙雲といった感じで、ラウルのほうが主人公寄りの性能になっていると感じた。たしかに、ゼルダがバランス系だとイメージとちょっと違うなと納得。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a3e08678ddd25b52f02d3923b2500f093.jpg?x=767)

ミネルは大型の機械(通常アクションとしてのゾナウギア)を駆使して戦うため、細かい攻撃よりもダイナミックでパワフルな攻撃を得意としている。『ティアーズ オブ ザ キングダム』は自分で乗り物などを作って遊ぶことができたが、その役割をミネルが少し担っているとも言えるだろう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a9fa41e38a092ec120d0eaf1ba1302219.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a9c819515e1005bfbbe252ae2cb3f2223.jpg?x=767)

ほかにも仲間は存在し、ゴロン族の族長・アーガスタや、ゾーラ族の王女・キアなどが使用可能。物語の進行とともに仲間に加わり、扱いや使い勝手で言うと、前作のダルケルやミファーと似た立ち位置だと感じた。

さらに、各種族の戦士たちも使用できることには驚いた。いわゆる一般武将のような存在で、それぞれのキャラクターが特別際立っているわけではないが、手分けして戦うのが基本のゲームでもあるために、用意されたのではないだろうか。

謎に満ちた新キャラクター

その正体や目的も不明だが、プレイしてすぐに感じたのは、前作のリンクに近いアクションをくり広げられることだ。片手剣を振るい、ゾナウ文明の技術を用いたであろうシールドを使用する。盾サーフィンだってできるし、弓矢も扱う。

といった感じで、物語的にどうなのかは別として、謎のゴーレムはアクション的にリンクの代わりを果たす存在なのだろう。両手剣などの武器変更に対応しているのも、前作のリンクと同じだ。もちろん、細かい部分では伸びた腕を叩きつけるなど、ゴーレムならではの要素もある。

ところで『ティアーズ オブ ザ キングダム』では多彩な素材をくっつけて武器を作成する“スクラビルド”が特徴的だった。本作ではさすがに武器の作成はできないが、代わりに謎のゴーレムなどの一部キャラクターは素材を技欄に装備することで、その素材を消費して攻撃する“スクラアタック”が使用できる。スクラアタックの性能は素材によっても異なるが、基本はウィークポイントゲージを削りやすい特性を持つ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a7faeffc04f6196a6771034b19a6fd881.jpg?x=767)

といった感じで、謎のゴーレムはかなり万能なキャラクターになっていて、その活躍を見ているだけでも楽しい。なんと飛行形態に変形することも可能。飛行形態の魅せ場も用意されているので、ぜひお楽しみに。うーむ、謎は深まるばかりだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/56441/a577ec8bea9565e9e2b3027eb8c05052d.jpg?x=767)

まとめ:前作からの正統続編

そのためゲーム的な部分では、前作から遊んでいる人ほど慣れている部分は多いかもしれない。だがそのぶん、断片的に語られていた物語が、大きなシナリオとしてまとまっているのは、やはり本作の見どころになっている。軸としては、過去の世界で“無双”することよりも、封印戦争を語る手段として“無双”を活用しているイメージだった。

ハードがNintendo Switch 2 となり、60フレームの滑らかなゲーム画面を実現しているのはとてもうれしい。グラフィックについては、もとから独特のシェーダーを採用していたこともあり、ハードの進化はさほど感じられなかったが、解像度が上がり少しきれいになったかなという印象だった(もともと前作からきれいな印象はあった)。

『ティアーズ オブ ザ キングダム』を遊んでいた人はもちろんのこと、まだゼルダたちの物語に詳しくない人でもバッチリと楽しめる内容になっているので、ぜひ遊んでみてほしい。