ユルくてミョーにクセになる世界観とユニークなゲームデザインが特徴の高橋氏の作風にもれず、『to a T』もちょっと変わった作品。両腕が横に伸びたTポーズのまま暮らしている主人公“ティーン”と周囲の人々の波乱万丈な日々が描かれる。

さて、その不思議な高橋イズムの根底に流れるものはなんなのか? 普段生活するアメリカ・サンフランシスコから日本に一時帰国中の高橋氏と、古今東西のさまざまなゲームを深く掘り下げる番組『ゲームゲノム』の平元慎一郎ディレクターによるスペシャル対談が実現。その内容をお届けしよう。

なお、本対談では『to a T』の一部ネタバレも含まれるため、未プレイの方はご注意いただきたい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a0db3599967ac3b38a6c40071dd362cf0.jpg?x=767)

高橋慶太 氏(たかはし けいた)

ゲームデザイナー。『塊魂』『のびのびBOY』などを手掛けた後、海外に進出。『Wattam』などを手掛ける。独創的な世界観やゲームデザインで知られる。最新作は自身のスタジオuvulaで開発した『to a T』。(文中は高橋)

平元慎一郎 氏(ひらもと しんいちろう)

NHK総合『ゲームゲノム』総合演出 兼 ディレクター。NHKラジオ『ヒデラジ∞』、TGS2024『NEW GAME +』、NHKスペシャル『ゲーム×人類』など、ゲームに関連した番組を数多く手掛ける。(文中は平元)

「『塊魂』はスティックが壊れるほど遊んだ」

いまNHKで『ゲームゲノム』という、ゲームをひとつひとつ真正面から取り上げるという番組を作っているのですが、実はレギュラー化する前の「一本だけ作らせてください」というとき(※いわゆるパイロット版)の“今後のラインナップ”に『塊魂』を書いていたぐらいなんです。

それで2年ほど前にいろいろな方に「どうやったら高橋さんに会えますか」みたいな話をしていて、その時はタイミングなどが合わなかったのですが、今日こうしてこ縁があって会わせていただいたという感じですね。

――2年前というと、このゲームの開発ではどのくらいのタイミングですか?

「クリエイターの存在が気になるゲーム」

それこそファミ通の記事とかを読んでゲームについて調べていく中で、「高橋さんって、いったいどうやってこれを考えついたんだろう」と。球を転がす、巻き込んで大きくしていくっていう仕組みがほかにない新しさだと感じたし、それでいて極めようとするとけっこう難しいゲームでもあったりするんですよね。

ほかにも、ポップな絵柄で、転がして巻き込んで大きくするっていうわかりやすいゲームなのに、じつはちょっとシビアなところもあったり、主人公の王子と王様の関係性にちょっとピリッとする雰囲気もあったり。

「これはどういう人が発想して、どうしてゲームにしようと思ったんだろう」という印象がありましたし、今回『to a T』をやらせていただいても、あのときとまったく同じ気持ちでした。遊びながら「このアイデアはどっから出てきたんだ?」と。

ゲームをあえて真っ正面から語ることに取り組んだ『ゲームゲノム』

ゲームってそもそも「遊んでてなんかおもしろい」というだけでもいいと思うんです。だけど、それをあえてああいうふうな形で真面目に語っちゃおうみたいなところをやっているんですが、どうでしたか?

/

— ゲームゲノム公式 (@nhk_gamegenome) June 21, 2025

🎮ゲームゲノム拡大版➁ 放送日告知

\

ライバル ~ストリートファイター~

プロゲーマー・梅原大吾が語る

勝敗を分かつ0.3秒にも迫ります👀

📺6/29(日)前0:40~《NHK総合》

28(土)の深夜です! pic.twitter.com/6UdCGHFiZI

“不思議”が“当たり前”になっていく不思議なゲーム

ティーンの日常を追いながら次第に自分の価値観なんかを重ね合わせていくと思うんですけど、最初はちょっといろいろギョっとするというか。なんでTなんだとか、部屋から出るときにいきなり引っかかってスティックを倒さないと出られないとか、そこに(Tポーズがゆえに普段からそうしていることを示す)足でこう蹴ってドアを閉める動きも入ってたり。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a97657908db1a4385537a21a3c50b55f5.jpg?x=767)

でもそれが、ゲームの中でティーンをインタラクティブに動かしてシリアルを食べたり、歯磨きしたり目ヤニとかを取るのを体験していくうちに、最初は戸惑いもありつつも、自分がティーンに“なっていく”ことで少しずつわかっていくというか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a5c69b801f28a20cd05571bb5e4a2c877.jpg?x=767)

でも、「ティーンもティーンで偏見を持っているな」とも思うんですよ。僕はRPGとかで町にいる人全員に話を聞きたいタイプなのでこのゲームでもそうしたんですけど、ちょんまげっぽい髪型している人に、ティーンが「あなたはお侍さんですか」って聞いちゃったり。その人に「いや、好きでこの髪型やってるだけだよ」って言われて、まぁティーンも外見で決めつけてるよなぁって。誰しもにその人だけの“ふつう”や“当たり前”があって、当然なんですけどそれがみんな違うということにも少しずつ気づいていくのがステキな時間でしたね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/ac4b6c9bb2fd46ed7a89a5e6f068b73e9.jpg?x=767)

それでゲームを終えて日常の世界に戻ってくると、ここでいう当たり前とか偏見って身の回りで言えば何かなって思い始めて、ちょっとドキってする。そんなことを思いましたね。合ってるかな? 僕はそう思った、っていうだけなんですけど。

――先ほど平元さんが「不思議なゲーム」とおっしゃったときに意外そうというか、「そう捉えられるんだ」というような反応をされていた気がするんですけども。

別にネガティブな感じではないですけど。確かに「なんでキリンがいるんですか」とか、「なんでデカい鳩が」みたいなこともあるんですけど。でもなんというか、キリンみたいな人とかいるじゃないですか。この人カバみたいだなとか、キャップ被ってたらハトみたいだなとか。そういう擬人化じゃないけど、そういう発想は普通にあって。

僕ももういい歳なんで、あと何年ゲームを作れるかわかんないから今回はもうやりたいようにやろうと。変に制限をつけないで自分が表現したいことをやってしまえばいいじゃないか、みたいな。そういうリミットを外した部分も多少はありますね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a902a7b15dbcdd71a478cd8f07c4e736a.jpg?x=767)

インタラクティブという呪い/作品で人を笑顔にするということ

アーティストにはなりたくなかったので就職活動もして、自分がそういう人を楽しませるものを作れる業界ってなんだろうって思ったら、ビデオゲームじゃないかと。で、実際ビデオゲーム業界に入ったら……想像と違った(一同笑)。

当時は1999年か。その段階で、もうなんか同じようなゲームばっかり、という印象を持ちました。「でもゲーム業界に入ったんだったらアーティストじゃなくてゲームを作んなきゃもったいない」って、それで、ぜんぜんゲームを作ったこともないのに最初からゲームのアイデアをずっと考えていて。

で、「ゲームってなんだろう」ってそのときは考えていたんですね。それはもちろん“操作してインタラクティブ”なこと、そこを肝にしない限りはおもしろいゲームなんかできないってずっと思ってて。その結果、『塊魂』とか『のびのびBOY』(2009年)とか、ほかにもそういう“動詞のゲーム”ですよね。転がしたり、引っ張ったり伸ばしたりっていうものにフォーカスしてたんですけど。

『Wattam』(2019年)を作った後に、大学時代の葛藤していた時期を思い出したんですよね。それで、僕がしたかったのは別に操作してどうこうじゃなくて、そもそもは人を笑顔にすることのほうがプライオリティが高かった、僕はいままでインタラクティブにやるという呪いにかけられていたんだ、と。

――……という説明を聞いてみていかがですか。

いろんな人が当たり前にいる世界/大人がティーンにできること

――はい。PAX(2018年、アメリカ・ボストンで行われたPAX EAST 2018)でしましたね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/aee28696a01c375651c43d6c602ce018d.jpg?x=767)

――だけじゃないからだと思うんですよ。あくまで一部だったのがたぶんよかったのかなと。

とくに地球環境がおかしくなってきている中で、自分たちの子どもにはそんなところに住んでほしくないから子どもを作らないとかZ世代の子らがSNSで言っていたのを目にしたのがすごいショックで。たしかにそれに対して50歳の自分は何をしてきたのかと。

別にこのゲームで若者の声を代弁するなんてまったく思ってないですけど、何かしら子どもたちが言っている声をすくい取ってゲームの中に出さないと人としてダメなんじゃないか、みたいな感覚があって。それで設定をティーンエイジャーにしたっていうこともあります。そしてこのゲームを遊んだら多少の人が何かに気づいてつぎの世代のために何かやってくれるかもしれないという無責任な期待を込めてます。

街の中にお店があって洋服とか買えるんですけど、お話を進めるうえではその要素はとくに必要ないんです。だけどゲーム終盤で「中学生なんだから友だちといっしょに遊んで街をぶらぶらしたい」、ってことを主人公に言わせたいためだけにお店を無理やり残しました。いまふつうにできていることが、ふつうにできなくなるような未来は嫌だな、と。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a291a8080c9171dfc0b3f585c52e5e19b.jpg?x=767)

子どもという目線で言えば、純粋にその社会が残酷じゃなければいいなっていう風に思っていて。いい世の中を作るのか政治なのか教育なのか、はたまたゲームなどのエンタメや芸術なのか……いろんなやりかたや角度があると思うんです。当然、我々マスメディアにも大きな責任がある。

それで『to a T』を遊んですごくシンプルにグサッときたのは、やっぱりエピソード仕立てになっていることですね。オープニングとエンディングのテーマ曲が流れることで、これはお話(物語)として受け取ってもいいんだっていうこと。「ティーンとして日常を生きていくゲーム」って先ほど言いましたけども、ある種のお話であり、ちょっと童話的でもあるというか。

そしてやっぱりそこに高橋さんだからこその、押し付けがましくない「このエピソードの中でちょっと気付く人は気付いたりするよね」というような部分が確かにあると僕は感じていて、それが最後にオチもついて丸い枠が出てきてシュッとなって終わる、エンディングテーマが流れるみたいなのは、これ失礼な表現にならないか昨日悩んでいたんですけど、ちょっと“Eテレ感”がありますよね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a98b74ebbeddb4d9a9775b1953277f8d1.jpg?x=767)

Eテレ的よさ/テレビ番組化もワンチャン?

なんでかって考えたときに気づいたのは『to a T』の住人たちってみんなちゃんとエゴイスティックというか。みんなやりたいことをやってて、それはうまくいかないこともあるんですけど。すごくいいアイデアだと思ったから海の上に店を作ったらお客さんぜんぜん来ない、みたいな。でも偏見でこうなんじゃないかって決めつけてたことがちょっとしたことで「なんかそれかっこいいじゃん」ってなるとか。

俺にはできない、私にはできないっていうことを認め合って、なんかワイワイやっていけばいいじゃない、そういうことを気付いていく。この言葉自体はあまり僕は好きじゃないんですけど、それはすごく“教育”的なものを感じました。教育テレビとかEテレみたいなニュアンス、空気感があるというか。

――CGアニメの番組だと思ってみてたら、これじつは元はゲームらしいぞ、的な。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a2182258a63e3a059bd08a0acff4cdbf9.jpg?x=767)

“無駄なこと”へのこだわり

だからストーリー上もいろんな気付きがあるし、一輪車が手に入ったシーンは本当に高橋さん天才だなって思いましたね。乗ったときに「そうだ、だって僕らこうする(両腕をTの形に広げる)じゃん」そこでピタッと整合性がつく。ゲームで乗り物を手に入れてなんか移動が速くなるってことはありますけど、「ここまでピタッとハマることある?」みたいな。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/ad6ca8fe9cc45d0afc6d5e0f8159045aa.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a032f1ba9985cb3541c4ed658f453afab.jpg?x=767)

あれはティーンがTポーズであることで人間には受け入れられないかもしれないけど(止まり木を探している)鳥には受け入れられるという貴重な瞬間なので、そこを削除するのはありえないって言って。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a4b7ac6c07575ad73ec02154e05b83a52.jpg?x=767)

そういうどうでもいいことをやりたいがためにゲーム作ってるんだけど、なかなかできなくて。本当にAAAタイトル(※予算のデカい超大作のこと)とか羨ましいですよね。そういう無駄なことに時間をかけられる。

――でもそのぶん、我慢しなきゃいけないことが増えますから。話は変わりますが、レビューでカメラが固定でやりづらいという評価が一定数あったようですが。

よりよい、もっといいアイデアとか見せかたができれば、こんな言いわけくさくない感じになるのかもしれないですけど。『Wattam』のときもあったんですよね。あれはどうやってカメラ操作するか忘れたけど(※PS配置の場合、L1/R1でズーム、L2/R2で回転)、あれは右スティックで(カメラではなく)操作対象にするキャラクターを選べる。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a0cfbb89183f68a72733b1751909a88d3.jpg?x=767)

わかりますよ、なんかこのボタン押したらパンチとか、このボタン押したらジャンプっていう、そういうわかりやすいフォーマットもいいんですけど、なんですかね、(スタンダードな操作を採用することで)ゲームプレイまで固定しちゃうようなフォーマットをそのまま受け入れるのは残念だな、そこにはもうちょっと違う余地があるのに、っていうのはつねに思っちゃいますね。

――カメラアングルは全般的にかっこよくて好きでしたけどね。

――通学路で道から外れてみるとカメラが追っかけない場所があって、ティーンがどんどん遠くに行っちゃうのとかもおもしろかったですね。

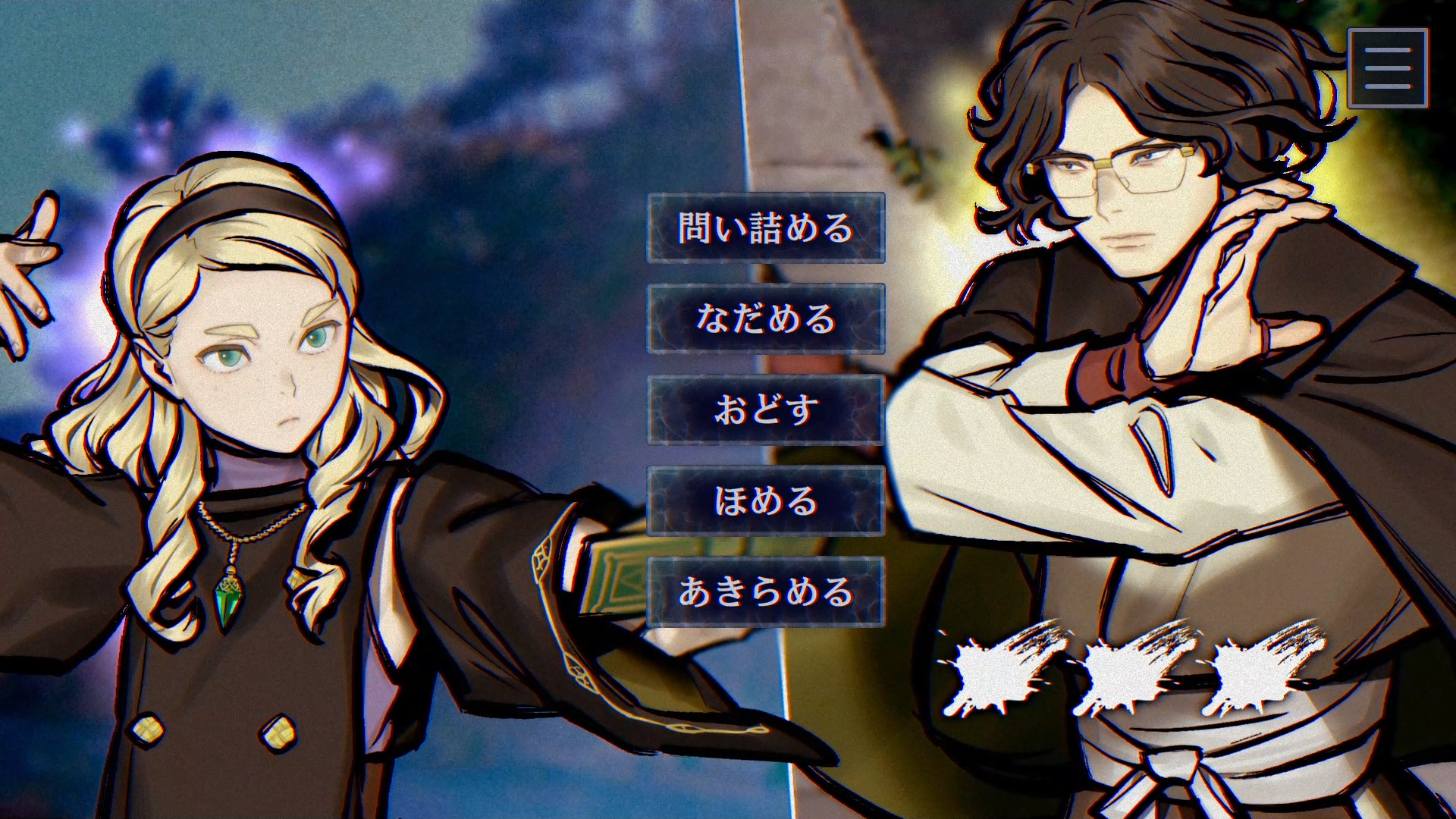

――会話シーンだとカメラの切り替えができて、ティーンと相手側のどっちの視点にもできたりするじゃないですか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/aa17449ba039712d4e4b3d0da35e39b27.jpg?x=767)

海外のメディアに「なんでこんなに違うんだ、お前のゲームは」みたいなことを言われて、「僕がゲームやらないからじゃない?」って言ったらもう「その通りだな」って言われましたけどね。だからたぶん、僕自身本当に知らないんですよ。こういうのがあるとかないとか。

だけどかろうじて知ってたのが、アドベンチャーゲームでテキストが固定のウィンドウで出るじゃないですか。ああいう定形ではなく、吹き出しでやりたかった。なぜならマンガ好きだから。でも吹き出しの場所やレイアウトも考えたカメラアングルをやらなきゃいけなくなってしまって、超大変でした。

――そういったなかで、会話中の視点の切り替えもあったほうがいいという判断で。

日常をゲームにする

――逆に実生活で習慣になってないことをゲームの中で習慣としてやってましたからね。平元さんはどうでしたか?

大体が失敗して後悔することばかりですけど、いま話したこと(感傷的なシーンなのに目ヤニが汚い)とかも、プレイヤーとして半分ティーンになっている自分としての後悔というか。ちょっとしたことなんだけども、そういうこともティーンエイジャーならではのことだし、それがゲームとして表現されてる。しかもそれが目ヤニとかで気付かされるっていうのは、それは高橋さんじゃないと思いつかないなとか、そんなことを思いました。

――顔を洗ったり歯を磨いたりっていう行動を入れたのはなぜですか?

それはいいんだけど、ご飯食べたり歯磨きするのをゲームの中で表現するのってすごく難しいなって思ってたんですよ。すごい複雑だし、しかも結果はおもしろくないし。腕を伸ばして歯磨き粉を取って、キャップを開けて置いて、右手で歯ブラシを取って、歯磨き粉をぎゅっとやって……もうこれだけでエンジニアとアニメーターが3ヵ月だか4ヵ月取られる。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a82d4945cb65de4d0973788d3ea3d1617.jpg?x=767)

でも悲しいかな、そこにはカタルシスがないじゃないですか。たとえばドッジボールにはシューター(FPS/TPS)と同じで狙って当ててやったっていう瞬間があるけど、歯磨きにはそういうカタルシスがない。

そこで『to a T』のTポーズにハマるというアイデアをひらめいて、(Tポーズなら)複雑な動きをもうちょっとシンプルにできて、かつそこにゲームっぽい要素を入れれば、いい感じにまとめて表現できるんじゃないかって思ったんですよ。

歯磨きとか顔を洗うのをシミュレートしてるだけだから「それもひとつの新しい表現」というほどではないですけど、可能性は広げられるのかなって思って……やってみたらいちばん時間がかかった。

理想としては朝ご飯食べるときもミルクとかシリアルの箱とかを持って注いで、途中でやめたりしたいんですよ。それで食べてみよう、うん、やっぱもっと食べたいってやれるような本当にフレキシブルなものにしたかったんだけど、それをやったらもう開発が終わらないので。ブレックファースト(朝食)シミュレーターなだけになっちゃうから。

――でも、シリアル入れてる途中で「もういいかな?」って思うと、ティーンが「もっと」って言ってくるのすごくよかったです。「はいはい」って入れたくなります。

――平元さん、そのほかに不思議だったポイントはありますか? エンドロールでゲームできるの気付きました?

あれもナラティブなゲームだから、最後どうやって終わらせようかなっていう悩みがあったんだけど、いわゆる“ザ・ゲーム”な感じだと最後にスカッとした気持ちで終わるとか。

やっぱりそこで操作して終わりたい。けっきょくね(インタラクティブ性に)呪われてるから。最初は単なるカットシーンで終わらせようと思ってたんだけど、お話が続いていく後半でさらにムービーをただ流してるだけだったら、僕自身ちょっと嫌だなと思ったんで、あれも無理やりエンジニアに言って「全部つなげよう。そうしないとパッケージとしてよくない」って。

「ティーンがTであることを特別視したくはなかった」

今回はそもそもの設定のユニークさとポップさみたいなのがあって、いろんなものに気付いていく中で自分の感覚もそこにリンクしていくといううちに、そのころにはできあがってましたね(笑)。

やっぱりというまでは行かないですけど、「そういうことだったんだ、そっかそっか」というような気持ち。ゲームとかお話のエキセントリックな部分はもう、そこに地続きの当たり前感ができあがっているというか。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/af1934ab0f682c429f5159d3e93073b5b.jpg?x=767)

こっちもある意味麻痺して、もはやティーンがTの字であることに何の疑問も持たずに毎回ゲームを起動しているので。そこで伏線として回収されるんだと。

ティーンはTの形であることが当たり前だから、そこを僕としては最後まで特別視はしたくないんですよね。それは当たり前のことで、そこに絡めた何かを最後までしつこく持ってくるのは、まぁゲームとしては正解なのかもしれないですけど、お話としては僕はそれを選ばなかった。ゲームデザイナーとしては50点なのかもしれないけど。

――ただ世界の中で受け入れられて、むしろTであることがかっこいいみたいな存在になるなかで、ゲームシステムとしてことさらにそこを取り上げていたら逆に悪目立ちしてしまうということもあったんじゃないですかね。

――プレイヤー的にTポーズであることの引っ掛かりがなくなっていくのはおもしろかったですけどね。教室に入るときとかに最初のうちはいちいち引っかかるからちょっとパズルアクションみたいな頭で角度調整とかするんですけど、終わりのころになってるともうティーンの日常が自分自身の日常みたいに慣れてるから、そこは気にせずストーリーに没頭してる。

――相棒としてとても頼りになる存在の犬ちゃんはどうでした?

つまり具体的なコミュニケーションは取れないのに、なんか僕らプレイヤー側にはすごい指示をしてくれる。かと思えば犬ちゃん主体のエピソードが入ってきて「やっぱり人間の言葉はわかってなかったんだ」ってところで頭がぐちゃぐちゃってなるんですけど。

ゲーム的なことになってしまうんですが、主人公に感情移入したりしなかったりするなかで、横にいる犬ちゃんの姿勢だけは絶対変わらないんですよね。ここは吹き出しで説明してくれるけど、基本的なコミュニケーションは「ワンワン」しか言わないという感じ。普遍的で曖昧な存在というか、ここまではコミュニケーション取れるけど、これ以上は取れないんだっていうところで、ひとつあいだをつないでいる存在なんだろうなって思いながらやっていました。

――犬ちゃんは開発の初期から入れていたんですか?

Tポーズをしている時点である程度現実味がないので、より一層現実味が薄れるなと思い、それでサービスドッグとかいるじゃないかと。介護犬ですね。そのほうがかわいいし、フレキシブルだからそうしようと。

――先ほど平元さんがおっしゃっていましたけど、犬ちゃんの視点になったときに「人間の言葉は伝わってなかったんだ」とわかるのは、当たり前だけどちょっと衝撃がありました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a23e807b082145a8748fda7dd6ab20f87.jpg?x=767)

「人間、よくなれるじゃん」という一種の人間讃歌

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/abd3126c67d2cf6e189125d83e364b7f4.jpg?x=767)

もちろんティーンがいちばん印象に残ってるんですけど、発売前からずっと気になっていたのは集合写真を撮るときにちゃんと首をあそこまで曲げるキリンなんです。勝手にそこにすごい高橋さんらしいメッセージを感じてしまって。

あと、服を着替えて歯を磨いて家に出ていちばん最初に出会うのがキリンで、「え、キリンいるの?」という戸惑いと、そこで「これはこの世界ではふつうだよ」というのを最初に教えてくれるキャラクターでもあると思っていて、なんかそれが印象に残っています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a2006de05ce8aabbf0a5aefb12ffa3f9d.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/ab1ce878c93fe1716966caa4eefbd2cad.jpg?x=767)

それがどんどん変化していく、そういうきっかけにあるのがああいう、すごくピュアでエゴな思いを持っていて、「いいこと思いついた」ってなったらすぐにいっしょにやろうと言えちゃうような人たちが、自分や周囲に新しい気付きや変化をもたらしてくれるのかな、とか。

もういいバイブス、人間いいじゃん、クレイジーだけどわかる、みたいな人間讃歌でもあるし、人間の奇妙さを理解しなきゃいけないんだけど、それを理解したうえでやっぱり人間いいじゃんというところはありますよね。いいじゃんっていうか、よくなれるじゃん、楽しめるじゃんって。

新作としては2025年7月27日(日曜・土曜深夜)に『MOTHER2 ギーグの逆襲』の拡大版を放送しますので、もしよかったらご覧ください。

――『ゲームゲノム』はさらにつぎの展開も?

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46246/a63eadfcd80ba1d8222a13686ab451b76.jpg?x=767)