伝統のシリーズ最新作、発売前の最終レビュー!

ベセスダ・ソフトワークスよりプレイステーション5(PS5)、Xbox Series X|S、PC(Game Pass対応)向けに2025年5月15日発売予定の『DOOM: The Dark Ages』。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a6ac4c72aad4b4279d94b0fc049c3592e.png?x=767)

いよいよ発売日が迫ってきた本作の情報はファミ通.comでも何度かお伝えしてきたが、プレビューの機会をいただいたのであらためてその魅力をお伝えしたい。

その前に、まずは『DOOM』の解説を。1993年から始まった『DOOM』シリーズはFPSを一大ゲームジャンルに押し上げ、プラットフォームを変遷させながらFPS人気をけん引してきた伝説的なタイトルだ。

開発を手掛けてきたのはid Software(イド・ソフトウェア)。『DOOM』シリーズ以外にも、『ウルフェンシュタイン』(シリーズ途中から別の開発スタジオに移行)や『Quake』、『Rage』シリーズを輩出し、FPSに特化した自社ゲームエンジンも開発するスタジオだ。2016年に発売されたリブート作となる『DOOM』、その続編として2020年に発売された『DOOM Eternal』は数々のゲームアワードを受賞、大きな成功を収めた。

とくに『DOOM』はSFとダークファンタジーが入り混じった世界観と、アドベンチャーの要素を取り入れたゲーム性は一貫しており、それは本作でも変わらない。

パリィしてぶん殴って撃って……爽快感だらけの戦闘

前述した通り、以前にも本作をプレイさせていただいたのだが、その印象は大きく変わっていない。リブートされた2016年版『DOOM』、その続編となる『DOOM Eternal』は、高機動型のスレイヤーによるジャンプとエアーダッシュを活かした縦横無尽の立ち回りがキモだったが、本作のドゥームスレイヤー(プレイヤー)はいわば重量級の“タンク”。シールドとパワーガントレットによる近~中距離のアクション、敵の攻撃をはじくパリィが立ち回りの中心となり、横に移動する回避行動が重要な戦術となる。

「じゃあ、今回の『DOOM』はもっさりしているの?」と聞かれれば、その答えは「違います」。デーモンの攻撃は相変わらず苛烈だし、そのバリエーションも豊富なので、まあ息をつく余裕はない。“こちらの攻撃手段が多い”イコール“敵の攻撃手段も多い”のが世の常であり、チャプターが進むにつれて大小さまざまな敵がドッと押し寄せてくる。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd_W2xMj5N.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg?x=767)

ここで大活躍する装備がシールドだ。敵の攻撃を防ぐのはもちろん、ロックオンした敵に向かってシールドを掲げて突進するシールドチャージは、ダッシュ移動と攻撃を兼ね備えたアクションとして使用頻度は高い。チャプターを進めてシールドソーに強化されると、今度は投げたシールドが当たった敵はスタン(麻痺)する。シールドが立ち回りの中心となるのだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec_drB4ogL.jpg?x=767)

パワーガントレットは、チャージを貯めることで強力な近接攻撃コンボをくり出せるので、集団に囲まれたときに無類の強さを発揮する。近接攻撃を受けた敵はプレイヤーが所持しているすべての武器の弾薬をドロップするのもデカい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)

しかし、ここでポイントとなるのが“こちらの攻撃は強力だが、ある程度の制限がある”ということだ。弾薬は有限なのはもちろん、シールドには耐久ゲージのようなものがあり、連続で使用しているとゲージが減少し、ゼロになるとゲージが復活するまでの短時間は使用不可になる。

パワーガントレットでの攻撃もチャージが必要で、連続攻撃は最大で3回まで。チャージのゲージは時間経過とともに復活するが、バカバカとブン殴り続けることはできない(とはいえ、各所にゲージ回復アイテムが落ちているが)。

ただ、緑色に光る“ヘルサージ発射体”や“ヘルサージ近接攻撃”をパリィすることで、パワーガントレットのリチャージが素早く行える。また、ある程度のダメージを受けて気絶状態になった敵を処刑したり“グローリーストライク”(敵を攻撃不能もしくは弱体化する)状態にしたりすることで、体力回復アイテムをドロップする。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)

各種シールドを携えた敵も登場するが、シールドをブレイクする武器も用意されており、敵のシールドをぶっ壊してシールドチャージで突っ込む→ブン殴るかショットガンをぶち込んで回復リソースをゲット→つぎの敵をターゲット……という流れがとめどなく進行する。

とにかく前のめりで戦うことが自身の回復と戦闘の継続につながるゲームデザインが、かなり気持ちいい。『DOOM』と言えばの探索要素もしっかり用意されており、ストーリーはテキストのコーデックだけではなくムービーでも語られるので、シリーズの世界観を知らなくとも、なんとなくでも理解できるだろう。

ゲームのすべてが1本の木のようにつながっているプレイフィール。そこから生まれる“一体感”が、本作最大の特徴と断言しよう。スレイヤーや武器の強化も、チャプターのあいだではなく、フィールドに点在する“センチネルの祭壇”で行うのも、一体感の演出にひと役買っている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a8cda81fc7ad906927144235dda5fdf15.jpg?x=767)

センチネルの祭壇が近くにある場合はアナウンスされるので、スルーすることはない。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473_1K7VcrO.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a18e2999891374a475d0687ca9f989d83.jpg?x=767)

特殊攻撃をくり出すリーダーを倒すと入手できる“デモニックエッセンス”を集めれば、体力、アーマー、最大弾薬数が増加する。

ちなみに、アイテム、武器スキン、条件を達成すれば報酬がもらえるマイルストーンなどやり込み要素もあり、各チャプターは後でやり直せる。まずはストーリーをクリアーして、スレイヤーを強化してから再挑戦すると、よりスムーズに収集できるのであわてることはない。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/afe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/acf5793938b321b67b3b667655b375703_jETkhDS.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c_l2r2r4S.jpg?x=767)

マップもあるので迷う心配もなし!

本作から導入された巨大ロボット・アトランによるバトルと、サイボーグドラゴンの空中戦もいいアクセントになっており、プレイが途中でダレることもない。もうひとつの新要素であるサンドボックスで構成されたフィールドは、そこまで広大ではないが、各所にアイテムが隠されていたり、すべての敵を一掃するまでは脱出できないエリアが登場したり、移動のギミックやちょっとしたダンジョンのようなものも用意されていたりと、多彩なシチュエーションがプレイヤーを楽しませてくれる。

とにかく「ゲームを楽しんでほしい」というサービス精神が、本作には詰まっている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a634a0fb663d1fc6a7829c048d9af6c00.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf_NwTphIU.jpg?x=767)

“誰もが楽しめるFPS”に特化した難易度調整

ここまで本作のユニークなポイントを紹介してきたが、特筆すべきことがひとつある。それは難易度設定だ。

『DOOM』シリーズは歴史が長いので、その名前は知っていても「難しい」、「手を出しにくい」、「いまからプレイするのは遅い」という印象を持たれる人は多いだろう。しかし、そんな人にこそ、この『DOOM: The Dark Ages』をオススメしたい。

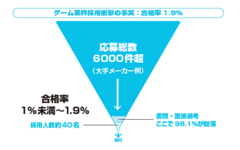

本作の難易度設定は“スレイヤーの卵”から“ナイトメア”までいくつか用意されているが、これはあくまでプリセットされた難易度であり、プレイに詰まったら(「難しすぎる」でも「簡単すぎる」でも)細かい部分まで調整できるようになっている。この調整に、id Softwareの「どんなタイプのプレイヤーにも『DOOM』を楽しんでもらうんだ」という強い決意を感じるのだ。以下、難易度に関連する調整要素をピックアップしてみよう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532_27eA4w0.jpg?x=767)

戦闘アシスト

- パリィの猶予時間:成功タイミングが長くなると成功しやすい)

- 照準強化のオンオフ:オンにすると銃の照準範囲が大きくなる

- 攻撃強化のオンオフ:オンにすると自分の攻撃で敵を阻止しやすくなる

モディファイア

- プレイヤーへのダメージ:被ダメージ値を調整 50%から500%

- デーモンへのダメージ:与ダメージ値を調整 50%から1000%

- 敵の攻撃性:敵が同時に仕掛けてくる攻撃数と攻撃頻度を調整 最大にするほど攻撃が激しくなる

- ゲームスピード:全体的なスピードの増減

- 気絶時間:敵が気絶状態にいる長さを調整(「長いほど処刑やグローリーキルが決めやすくなる

- 敵の発射体の速度:敵の発射体のスピードを調整(一部の発射体は調整できない

- リソース量:体力や弾薬などのピックアップ量やドロップ量を変更できる

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a30e62fddc14c05988b44e7c02788e187.jpg?x=767)

このダメージ値を調整できるところがポイントで、FPSやアクションの腕前に自信がなくともこれらの要素を調整すれば、最低限でもキャンペーンモードは最後まで行けるはず。もちろん、対集団戦などで攻撃の手を緩めればあっという間に倒されるので、“無双”とまではいかないというバランス感はしっかり残っている。ここは長きにわたって『DOOM』シリーズを生み出してきた、FPSのスペシャリストであるid Softwareだからこそ成立する難易度調整システムなのだろう。

何より、本作のCEROによるレーティングは“Z”ではなく“D”だ(2016年の『DOOM』と『DOOM Eternal』は“Z”だった)。表現についても海外版との差異はない。また、オンラインモードが存在しないのは賛否があるかもしれないが、FPS初心者には手が出しやすい側面もある。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/33050f9977f9eb2d5bfcce786e06dd389.png?x=767)

臆せずに、深淵なる『DOOM』シリーズに本作から飛び込んでいただき、気に入ったらリブート版、そしてオリジナル版の『DOOM』&『DOOM II』(現行機でプレイ可能)へと足を踏み込んでいただけると、id Softwareファンとしては理想的な流れだ。「本作は『DOOM』の原点に立ち返った」という開発コメントの意図も体感できるかもしれないし。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/344b859a703081eaa780fa64f93aea10a.png?x=767)

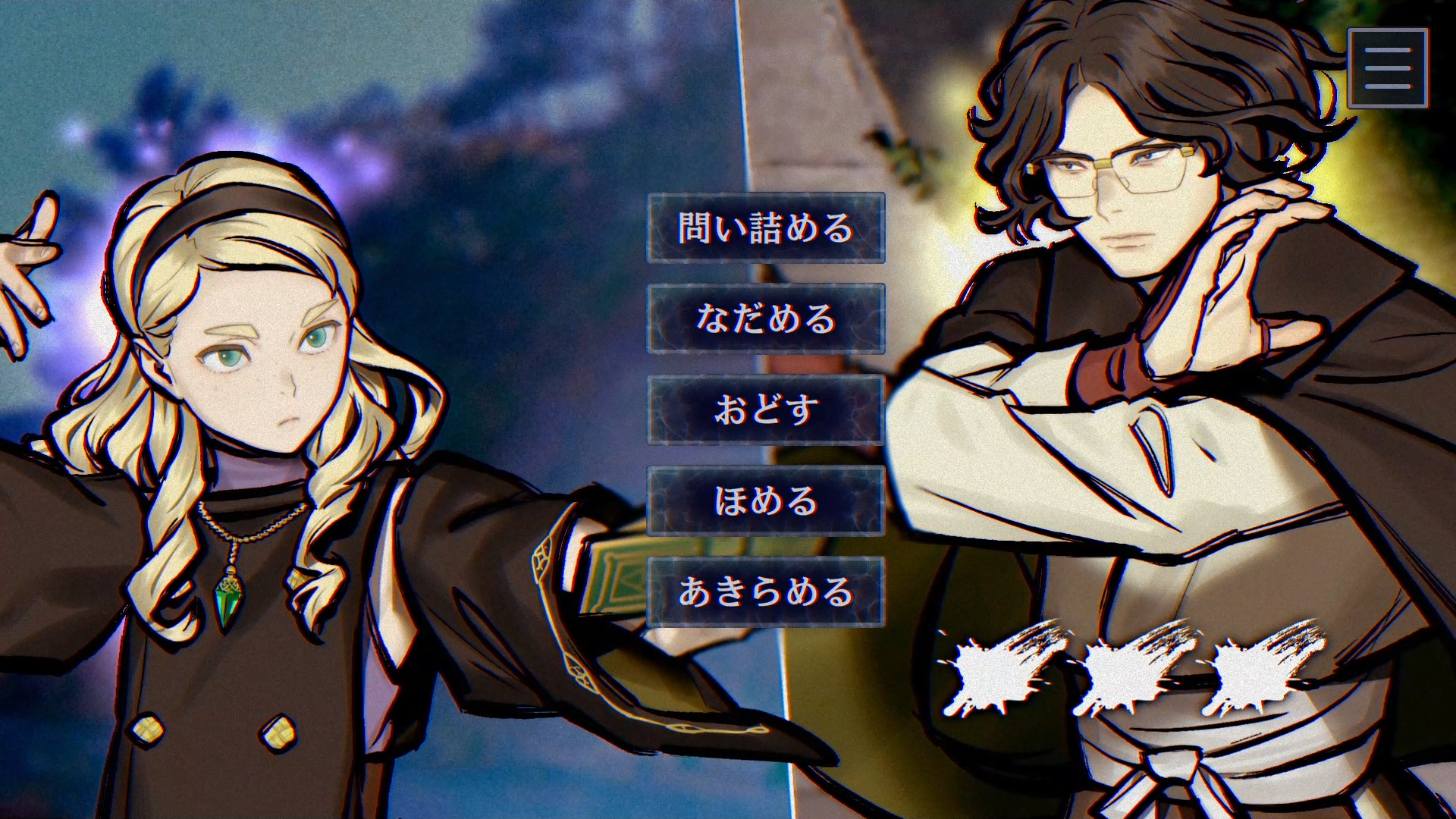

最後にどうしても伝えたいのが、デザインの魅力。中世ヨーロッパの様相と未来的なデザインが混在した『DOOM』らしさが全開というか、いわゆる“洋ゲー”らしいキャラクターデザインやフィールドのデザインは、国内産のゲームでは生まれないものだろう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/35006aeeee98cc2faee753563e8700388_8UsuCN5.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/31223512149c636efd98ac77dc78ac0ea_FaCEAmf.png?x=767)

素肌に鎧を直にまとうバイキングキャラとか、頭から直接ツノが生えた悪魔キャラとか、骨を巻き散らすからマガジンにしゃれこうべを装着した武器とか、もうたまらない。おなじみのヘビィロック&インダストリアルミュージックも健在で、安心の“Finishing Move”サウンドがプレイフィールと同様の前のめり感を演出してくれる。“洋ゲー”のFPSとして「こういうのがいいんですよ!」と、オールドファンも納得できるものになっている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a57e061217a28bc33737bd858c65e8c9e.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a3fc85cad38a2178e12f635f85a53ed48.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)

ということで、正統かつ質実剛健なFPSを“気軽”(ここ大事)に楽しめる『DOOM: The Dark Ages』。この機会に、幅広い層のプレイヤーにたくさん遊んでほしい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a6ac4c72aad4b4279d94b0fc049c3592e.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd_W2xMj5N.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec_drB4ogL.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a8cda81fc7ad906927144235dda5fdf15.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473_1K7VcrO.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a18e2999891374a475d0687ca9f989d83.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/afe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/acf5793938b321b67b3b667655b375703_jETkhDS.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c_l2r2r4S.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a634a0fb663d1fc6a7829c048d9af6c00.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf_NwTphIU.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532_27eA4w0.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a30e62fddc14c05988b44e7c02788e187.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/33050f9977f9eb2d5bfcce786e06dd389.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/344b859a703081eaa780fa64f93aea10a.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/35006aeeee98cc2faee753563e8700388_8UsuCN5.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/31223512149c636efd98ac77dc78ac0ea_FaCEAmf.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a57e061217a28bc33737bd858c65e8c9e.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/a3fc85cad38a2178e12f635f85a53ed48.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41721/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)