発売に先駆けて、2025年4月22日よりメディア向けの試遊イベントが開催された。その中で、開発スタッフ陣への合同インタビューも実施。本記事では、日本国内メディアのみで実施されたインタビューの模様をお届けしよう。

新川洋司 氏 (しんかわ ようじ)

アートディレクター、キャラクター&メカデザイン。(文中は新川)

吉池博明 氏(よしいけ ひろあき)

吉池博明 氏 リードレベルデザイナー。(文中は吉池)

内田貴之 氏(うちだ たかゆき)

内田貴之 氏 テクニカルアートディレクター、リードエンバイロメントアーティスト。(文中は内田)

酒本海旗男 氏(さかもと あきお)

チーフテクノロジーオフィサー、テクニカルディレクター。(文中は酒本)

それぞれの進化の方向性とは?

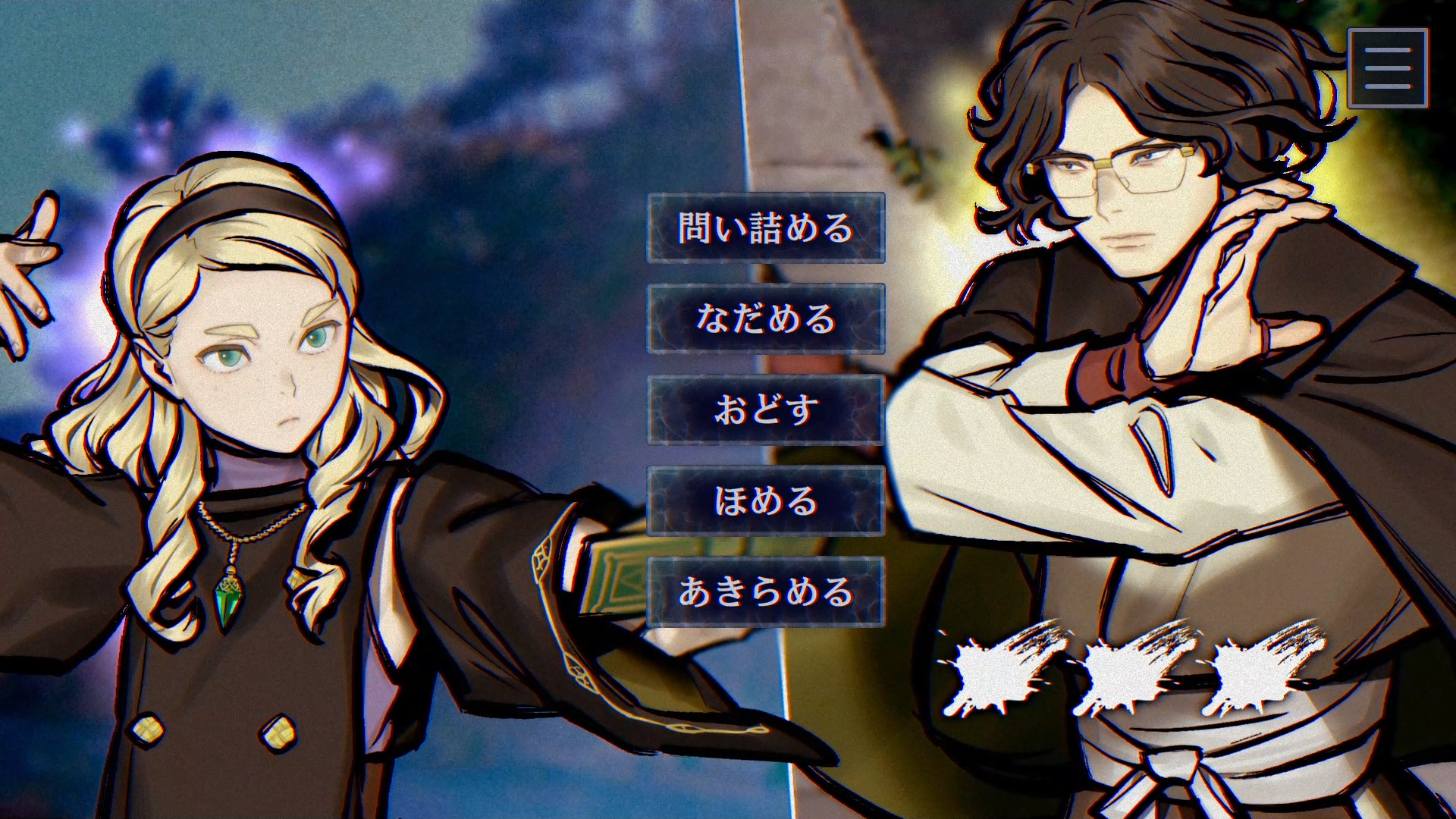

本作はまず、小島監督から「戦闘を強化したい」という要望をいただいていました。それを踏まえつつ、プレイヤーたちの反応を見て、自分なりに本作の方向性を決めました。本作では“ルート選択の楽しさ”を強化しています。

これまでは基本的に“いかにバトルを避けるのか、逃げるのか”が主軸になっていました。本作ではステルスでコッソリと敵を倒していく、もしくは敵に正面から戦いを挑んで突破するなど、より選択が楽しめるようにしています。もちろん、これまでのようにバトルを避けるのも手のひとつです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/5f7a7e8119cc2ff5d056c7815fd6c7641.jpg?x=767)

いざ配送が始まると、自然現象の発生や、昼夜による視界の違いなど、さまざまなアクシデントが起きることでしょう。その困難を、いま自分の持っている装備品でどう攻略するのか。ほかのプレイヤーからの手助けによって、助かる場合もあるかもしれません。そのときの状況に合わせた選択が連続していくような、進化の方向性を目指しました。

――自然現象や地形変化などは、レベルデザインにどう影響を与えましたか?

川の水位が雨などによって増える“増水”も、前作でもやりたいと言っていたのですが実現できなかったので、今回登場します。砂で視界が遮られる“砂嵐”も、最初はただそのエリアに行くと砂嵐が広がるだけだったのですが、それだけではあまりおもしろくなくて。“砂嵐に巻き込まれるかもしれない”といった体験が楽しいので、移動できるようにしてほしいとお願いしたところ、小島監督もそれに乗ってくれまして。砂嵐を移動して避けて、切り抜けていくゲームデザインに変わりました。

たとえばゲーム冒頭で砂嵐が発生しますが、うまく進めれば砂嵐に巻き込まれずに済むこともあるでしょう。多彩な環境の変化が起きることによって、プレイヤーそれぞれが自分自身だけの体験ができることを意識してデザインしています。

その結果、自然現象による美しい風景が見られたり、思いもよらぬ展開に転ぶこともあるかもしれません。そこをフォトモードで撮影したりですとか、友だちに伝えたり、SNSで発信してもらえるとうれしいです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/52238075dc185f8312b870fce63e33b86.jpg?x=767)

また、本作は昼夜の概念があるので、ライティングにもこだわりました。時間進行とともに明るい、または暗い場面が生まれるのは本作からの新要素でもありますから、とても重要視して基礎研究から注力していました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/5439c0e2a76ca20cbd6cdcfd7e8c2c0d1.jpg?x=767)

――グラフィックをよりフォトリアルに近づけた秘訣を教えてください。

そのうえで『デス・ストランディング2』の世界観ではどこの要素に密度を持たせるといいのかを選択していき、それを各アーティストたちにより細かくコントロールしてもらいました。

――アーティストの方々は、前作から引き続き制作に参加されているのでしょうか?

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/5e6e972f2febaf1105f723b7930091526.jpg?x=767)

ゲームとしての大きな違いは、やはり読み込み速度が上がり、ロード時間が短縮されたことです。ロードが数秒レベルになったことで、演出の中にローディングを挟むこともできるようになり、プレイヤーがロードの時間を感じずに遊べるようにもなりました。より物語に没入しやすくなったのではないでしょうか。

――前作にはなかったメカや武器、新たに登場するガジェットや敵キャラクターもいます。どのようなコンセプトでデザインされたのでしょう。小島監督からの要望はどんなものが?

――サムたちの船である“DHVマゼラン”は、どのようなデザインコンセプトで制作されたのでしょうか。

そこからタール潜航艇のコンセプトを考えるわけですが、ゲーム内でどうリアリティーを持たせるのか、そしてプレイヤーがどうDHVマゼランに帰還するのかを考慮しながら、デザインを構築していきました。ですので現実にあったらどうだろうか、というよりは、ゲームを通してリアリティーを感じてもらえるようにしています。

また、船はどうしても硬いものですよね。ですから、動きを付けるのが難しいんです。ですので、後方部分に四角い箱のようなものを付けました。タールに潜航してBT(※本作に登場する、怪物型の敵)を狩っていく設定があったので、BTを狩ると言いますか、釣ったBTを入れるカゴになっています。

カゴが動いて、前方部分に伸びているクレーンでBTを掴んでカゴに入れるなど、デザインとして成立させつつも動きを持たせるようにしました。硬い船ですが、動きを出すことでいろいろな表情を出せるのかなと。トレーラーで見られるようなアクションも表現できて、すごくよかったと思っています。

当初は“タール潜航艇”という設定から、もう少し潜水艦に近い形のラフ案もあったのですが、小島監督に見てもらい、いまの方向性になりました。現在のDHVマゼランに近いデザインを見て「これいいね、メタルギアみたいで」と(笑)。

トレーラーにDHVマゼランと巨人が合体するシーンがありますが、そのひとことのおかげもあってか、デザインとゲームを作っていく過程で生まれた要素でした。偶然なのか必然なのかはわかりませんが、少し不思議なデザインにできたのかなと思います。

小島監督の中にはすでに、手がマスクになるアイデアがあったんですね。いまの形と同じようなものが、小島監督の絵で表現されていました。それがそのまま、フラジャイルのマスクになっています。やはり発想がナナメから来るので、どう咀嚼していけばいいのかは毎回おもしろく、そして難しい部分です。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/5afa53328f92a9e974b5010a40f005548.jpg?x=767)

また、本作では各地域のキャラクターたちをより深堀りしています。本作にすべて入れ込めているわけではないのですが、各キャラクターそれぞれ設定が決まっています。その地域のこういう場所で、“デス・ストランディング”(※本シリーズの根幹となる、世界で起きた怪現象)に巻き込まれて、サムにどのようなことをしてほしいのかをイメージしながら、ミッションや荷物の内容を決めています。

サムがなぜそこに行かなくてはならないのか、なぜこういうことをするのか。そういった動機付けを設定し、だからこそその目標に向かうのだ、というようにセッティングしたのは、こだわったポイントです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/533133efd2acc7f2a1eb6d2c273cfc12c.jpg?x=767)

メキシコやオーストラリアは、小島監督が描きたい物語に合わせて選ばれた土地です。ただ、その中のどこを描くのかは、新川と私のほうで決めたことでした。

開発当初はコロナ禍での開発だったので、取材を断念せざるを得ず、1年半ほどリモートでの取材を続けていました。Googleマップを使い自分たちで見つけたスポットを、現地のコーディネーターにカメラを持ってロケハンしてもらい、さらにそのロケハン動画から、細かな場所を指定して取材していました。

そこから、プレイヤーが自然を踏破するときに達成感が得られるようなロケーションを選びつつ、最後に“タール”の要素を加えました。『デス・ストランディング』ならではの味を加えることで、ただの観光地ではない『デス・ストランディング』ならではの土地にできたと思っています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/568250363f46f7eaf59b1870de72c152e.jpg?x=767)

ただ成長したルーは、赤ちゃんなのでスキャンができません。また、モーションのキャプチャーもできません。ですので、じつは全部手作りで作られたキャラクターなんです。いままでのノウハウがあったおかげで実現できたことだと思いますし、本作のキモになる部分です。

ルーがかわいくないと物語が動き出さない、重要なキャラクターなんです。ですのであらゆるスタッフが、とてもこだわって作りました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/523f04ad54370f1b250343b08c62b293c.jpg?x=767)

荷物になるよう、武器を折りたたんで箱状になるようにしたのは、いちばんこだわっているところです。実際に武器のデザインを考えるコンセプトアーティストは、非常にリアルな武器になるように考えてデザインしています。機構としても、ほぼほぼ嘘なく変形して折りたためるような作りになっています。

――ボタンの配置が、前作と一部違う理由はありますか?

――前作の操作やアクションが進化し、細かい部分にまで手が届くようになっていました。どのようなことに気を遣ってデザインされたのでしょうか?

このふたつを両立させるのは、かなり難しい部分でした。いろいろと議論を重ねながら調整した結果、いい塩梅にチューニングできたのかなと思います。

それを踏まえつつ、小島監督からは「よりバトルやステルスに特化したアクションを入れておきたい。バックパックそのものを降ろして、荷物の影響を受けない状態がほしい」という要望を貰っていました。ですので、バックパックを全部降ろして進めることもできます。もちろん、置いた荷物は忘れないようにしてくださいね。

――四段階ある難易度設定は、それぞれどのようなものなのでしょうか?

それをベースにしつつ、いちばんやさしい難易度が“ストーリー”です。とにかく物語を楽しみたい、ゲームはどうでもいい、もしくは物語は読みたいのに難しくてクリアーできないといった人向けの難度になっています。物語もゲームも楽しみたいけど、ゲーム部分があまり得意ではない、といった人向けの難易度“カジュアル”もあります。

より歯応えがあり、ゲームをガチで楽しみたい人向けの最高難易度は“ブルータル”です。開発メンバーも人によってはクリアーできないかも、といったぐらいの容赦のない難度です。

難しいですが、“ブルータル”は配達人グレード(※配達人としての評価レベル)をほかの難易度よりも上げやすいですし、スタンダードオーダーをクリアーすると称号が得られるのですが、いちばん高い称号が得られるのは“ブルータル”になっています。ゲームに自信がある人は、ぜひ選んでみてください。また、難易度はゲームの途中でも変えられます。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/41158/58a8c4240f976abad8f14a90f14d9df5f.jpg?x=767)