2024年11月23日に開催された、九州最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC+KYUSHU(Computer Entertainment Developers Conference 2024)”。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a92933094bb74401e454f93571b3305bd.jpg?x=767)

本記事では、アトラスの『ペルソナ』シリーズにまつわるセッション“ペルソナのこれまでとこれからの話”をリポート。

登壇したのは、株式会社アトラスの和田和久氏(以下、和田氏)、株式会社サイバーコネクトツーの松山洋氏(以下、松山氏)の2名。松山氏は本セッションのモデレーターを担当した。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/67747b83cbf494375b673b06a4ba5c42.jpg?x=767)

左が松山氏、右が和田氏。15年来の仲であるふたりは2009年に行ったアトラスとサイバーコネクトツーの技術交流会をきっかけに知り合う。

株式会社アトラスとは?

セッションではまず、和田氏の自己紹介とともに、株式会社アトラスや『ペルソナ』シリーズの紹介が行われた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/acbde6ecb024bc16baffcbb0e7d63c554.jpg?x=767)

1986年に設立された同社は今年(2024年)でブランド35周年を迎える。『真・女神転生』や『ペルソナ』など、多くのヒット作を制作。2024年10月11日には完全新作RPG『メタファー:リファンタジオ』が発売され、こちらも大きな話題となっている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a731df740582f68cf101f28fac03e7d8d.jpg?x=767)

本セッションで扱う『ペルソナ』シリーズとは、“ペルソナ”と呼ばれる心の力を召喚して戦う高校生たちの物語。1996年に1作目が登場し、スピンオフ含めた累計販売本数は2350万本。日本でも圧倒的な知名度を誇る本作だが、その人気は海外にも広まっている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/ab5b7a545b53242139f90cef8f6407628.jpg?x=767)

“第1章 アトラスという会社の激動の歴史” 子会社化、消滅、復活、波瀾万丈なアトラスの歴史

1986年に設立されたアトラス。翌年にはナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)からデジタルデビル物語『女神転生』を発売(アトラスはデベロッパーとして参加)。中学生だった和田氏はその世界観とゲーム性に魅了された。

初めてアトラスとしてゲームを発売したのは1989年の『パズルボーイ』。ちなみにアトラスブランド35周年というのは、この年から数えてとのこと。

1992年に『真・女神転生』が発売。和田氏はパッケージのかっこよさに惚れて購入。そのゲーム性にハマった和田氏はここからアトラスという会社を意識するようになった。

1995年には“プリクラ”の愛称で親しまれている“プリント倶楽部”を発売。業界や世間に大きな衝撃を与えたプリクラは社会現象となり、その後、多くのメーカーがプリクラ事業に参戦。和田氏は「このときに特許を取っていれば、アトラスの歴史は大きく変わっていたかも」と語った。

1996年に『ペルソナ』の1作目が発売され、その翌々年に和田氏がアトラスに中途入社。これ以前の和田氏は異業種で働いていたが、そのころからゲーム業界への就職を強く望んでいた。しかし当時は競争率が非常に高く、就職活動は難航していた。そんな中、何とかアトラスへの入社を勝ち取った和田氏はドリームキャストで発売された『魔剣X』にて、ゲーム内のイベントに関わるアセットをすべて制作することに。

アート性の強い作業だったが、和田氏は美大や芸大を出ておらず、フォトショップも使えなかったため、入社してから各種ツールを急いで学んだとのこと。これに対し松山氏は「夢ある時代だな~」と驚きを見せた。

『魔剣X』を終えた和田氏は『ペルソナ2 罰』の開発を経て、2003年に発売された『真・女神転生III -Nocturne』の開発にも参加し、イベント全般を担当した。当時はいまほど作業が細分化されていなかったため、和田氏は主人公のモデルやオープニングムービー、全滅時のムービーなど、イベントにまつわるさまざまなアセットを制作。販促用プロモーションビデオ(現代では宣伝チームが担当するのが一般的)も担当した。『デジタルデビル物語 女神転生』でアトラスを意識するようになった和田氏にとって、IIIの開発は感慨深く「とにかく楽しかった」と当時を振り返っている。

『真・女神転生III -Nocturne』が発売された同年、アトラスはタカラの子会社となる。そもそも国内の家庭用ゲームソフトの売上は1997年を境に減少し、業界にとって苦しい時代が続いていた。アトラスもその余波を大きく受けたため、角川書店との資本提携や、タカラの子会社化を選択した。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a022b961620d646bf07d55a221adfba99.jpg?x=767)

この年表は和田氏が関わったタイトルのみを掲載。

それから和田氏は2004年発売の『DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー』を手掛けたが、売上は芳しくなかった模様。そして2005年に開発部が東新宿へと移転。同年には希望退職者募集も行われ、経営難であることがより如実に……。

そんななか、和田氏は『ペルソナ3』の開発を担当。かなりの手応えを感じており、希望を持って働いていたようだ。2006年~2009年は年に一回のペースで『ペルソナ』シリーズをリリース。その間にインデックスHDの子会社化や開発拠点が飯田橋に変わるなど、経営・開発の体制に変化が生じたが、『ペルソナ』シリーズの売上と評判はともに好調だった。

そして2010年、ついに大事件が発生する。それが、親会社であるインデックスHDによる吸収合併だ。これにより会社としてのアトラスは消滅し、ブランドは残り続けるという形に。そのあいだ和田氏は『キャサリン』、『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』、『ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ』を粛々と開発。各タイトルは高い評価を得た。

一方、経営は難航し、2012年に“インデックス債務超過”、2013年に“インデックス民事再生手続き”などのニュースが続いた。業界人やファンからは「アトラスが完全に消えるのでは?」という不安の声が相次いだ。タイトルは好調なのにと、不思議に思った松山氏は、和田氏との会食で説明を求めたこともあったそうだ。

そんな状況に光明が差す。2014年、セガの子会社化である。セガはアトラス事業のみをインデックスから買い取り、これによりアトラスが会社として復活を果たす。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a1482bc803b7a01539b290664f5802799.jpg?x=767)

以降、アトラスは『ペルソナ5』を始めとした、派生タイトルをつぎつぎと開発。和田氏は『ペルソナ4 ダンシングオールナイト』にてプロデューサーを務め、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』からはシリーズの総合プロデューサーに就任した。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a8037bb3e8eff0c0491dcbe6e72870b4a.jpg?x=767)

なぜアトラスは復活できたのか、和田氏は以下のようにまとめている。

「苦境の中でも、アトラスのブランド価値を高めていくことができたから」

会社の状況に関わらず、開発は粛々とゲームを作り続けていた。とくに『ペルソナ3』 の開発で、自分たちの作るゲームに手応えを感じられた。そのおかげで「会社の状況が厳しくても、開発チームはなんとかなるのでは?」という前向きなマインドを持ち続けることができた。

『ペルソナ3』にてシリーズの価値観をアップデートできたのも大きかった。それまでの価値観は好きな人だけを狙い撃ちした“オンリーワン”だったが、『ペルソナ3』以降の価値観は“ユニーク&ユニバーサル”(独創と共感)へと変化。かつての『ペルソナ』らしさはそのままに、万人に受け入れられ、より幅広い層に遊んでもらえるようにする、そこを強く意識するようになっていった。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a92933094bb74401e454f93571b3305bd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aedb22054da98ae28672c2cd2bd75a100.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a808b0b773d17e8fd07a89572f9f79b26.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/afa0774ec63dea011b4d0391af30bf50a.jpg?x=767)

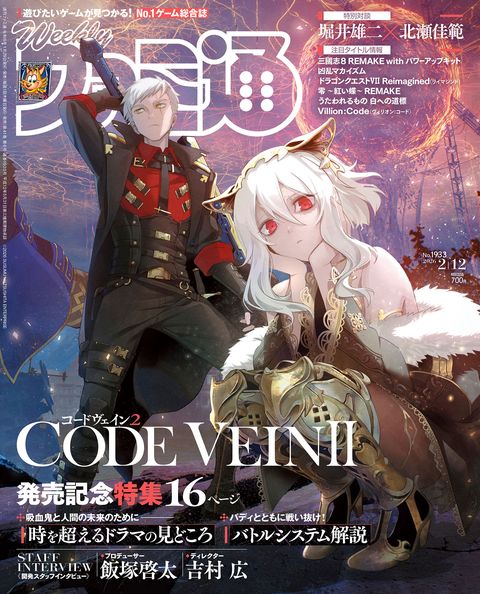

“第2章『ペルソナ』シリーズの歩み” シリーズの転換点は『ペルソナ5』

ここで『ペルソナ』シリーズごとの売上が公開。わかりやすい右肩上がりで年々売上が増しているのがわかる。とくに2020年~2024年に売上が倍増している。

その理由はコロナ禍の巣ごもり需要と海外展開。アトラスはこのタイミングで海外版『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』やSteam版『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』をリリース。さらに過去作のリマスター版を、PC含む全ハードで展開するなどワールドワイドな戦略を仕掛けた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a24a81906c8399d3f69be7bba53f6cf89.jpg?x=767)

これに対して松山氏は「アトラスは判断が遅かった。このときにはどのメーカーもワールドワイドで同時発売を行い、PC含めたマルチプラットフォームが当たり前だった」と指摘。和田氏は「国内版でいちプラットフォーム版を作るので精一杯だった……」と開発体制の限界を吐露するも、松山氏は「みんな同じだよ! 歯食いしばってやってるのよ(笑)」とツッコんだ。たしかにほかメーカーに比べると海外展開やSteamでの販売は遅れていたが、それゆえにユーザーの期待が大きく高まり、その結果、爆発的な売上につながったとも言える。

地道にメディア戦略を行っているのも『ペルソナ』シリーズの強みのひとつ。アニメに加え、ライブや2.5次元の舞台など、幅広く展開している。ライブは2024年には初となる台湾公演を実施した。

そんなライブ展開の祖は、2008年に赤坂BLITZで開催された“PERSONA MUSIC LIVE -Velvetroom in AKASAKA BLITZ-”。アニメ『ペルソナ 〜トリニティ・ソウル〜』の楽曲も含めた音楽ライブだ。和田氏は「『トリニティ・ソウル』のアニメがあったからこそ『ペルソナ』ライブが生まれたし、『トリニティ・ソウル』のライブが成功しなければ、その後のライブはなかったかも」と、当時を振り返った。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/af6a7cc2ae8d5d4b388cc244f21ce6e48.jpg?x=767)

もともと和田氏は『ペルソナ』シリーズの総合プロデューサーになる前から、アニメ、ライブ、2.5次元に携わっていた。

また和田氏は『ペルソナ4 ダンシング・オールナイト』でダンスアクターを務めた人たちがライブでパフォーマンスするなど、各メディアが相互に作用し合うことでエンタメの質を上げられたのも大きい、と語っている

そんな和田氏は『ペルソナ』シリーズの成長のポイントを以下のようにまとめた。

- 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』の存在(高評価であったこと)

- PC含めたマルチプラットフォーム対応

- デジタル市場への積極的参加

- 15言語同時発売によるワールドワイド展開

- ゲームだけに留まらず、アニメ、ライブ、2.5次元と、多角的なメディア展開とそれぞれが相互に作用し合う土壌作り

- 動画配信ガイドラインを改定し、認知度を拡大

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a622703cc7af72bad0b6a2d44065732b2.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/af9effa140fb3ca8d5eabcfd02fdcc461.jpg?x=767)

上記の戦略の指針についても語られた。それが“振り返りながらみんな(全シリーズ・全ファン)でずっと歩んでいく”こと。新作だけではなく、リマスターも手がけて過去作を大切にすることこそが、シリーズの発展やファンの拡大にもつながるのだ。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a62d4346097d78dcbc36f43826f57d498.jpg?x=767)

ブランドを永続化していくために“ずっと継続していくコンテンツ”をアピールすることも重要で、ファンが安心して夢中になれる環境を作ることで上記の発展や拡大にも通じていくそうだ。またコラボレーションを含めた、多彩な施策を行い『ペルソナ』の認知拡大も意欲的に進めている。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a704ccfad72431b32a5d99bb619ce79bc.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/ad52c6fac4e28b1a4a51a22f2a3e34681.jpg?x=767)

第2章のラストでは和田氏が考えるIPプロデュースで大事なことについても触れられた。

- “開発展開のストーリーを描く”こと。目的と展開をしっかりと決めておくことで開発のブレやエネルギーの分散を防いでいる。

- “一貫性と柔軟性”。一貫性を保ちつつも、ときには柔軟な判断をすることでおもしろいものを作ることにつながるのだ。

- “IP品質の保持と拡大のバランス”。規模の拡大と品質の向上は共存が難しいので、拡大と品質保持のバランスをつねに見定め、コントロールしていくことが大事。

- “力学で状況をイメージする”。動画配信など効果測定しづらいものがどういった効果をもたらすのか、その感覚を掴んでおくことで早めの判断ができる。

これらの大事なことに共通しているのは“客観視の観測精度”。そこをつねに意識して磨いていくことでよりよいプロデュースにつながっていくとのこと。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a4468cb8e5219c5bca9f31729a467eecf.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a5b23219b05ecd8a6dcbcea71119389af.jpg?x=767)

“3章 これからの『ペルソナ』開発” “持続可能な開発”が今後のカギとなる

『ペルソナ』シリーズ含め、ゲーム業界はここ数十年で大きく変化を遂げた。開発規模の拡大や制作費の高騰、開発期間の長期化など、昔と同じ感覚ではゲームが作れなくなっており、開発が長期化すればするほど、開発途中のアップデート(プレイステーション3で作っていたものを、プレイステーション4に対応させるなど)も発生する。現に『ペルソナ5』の開発中には、こういった環境のアップデートがあり、現場はかなりの負担を背負うこととなった。そこで重要となるのが、“持続可能な『ペルソナ』開発”である。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a4d949c4524c68a75bba14af148f99e74.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a532464c8eacb4c9e497756cc2ee437c5.jpg?x=767)

まずは開発の効率化。『ペルソナ3 リロード』を開発しているころから、管理共有ツールや並列部署との連携など、抜本的な開発環境の改善に取り組んでいる。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aa5c841cd3335992478fa3270ab1cde4c.jpg?x=767)

そして、挑戦する意思をなくさないこと。クリーンでホワイトな現場になった反面、時間的制約も厳しくトライアンドエラーの機会も減りつつある。スケジュールを守ることは大切だが、おもしろい作品を作るには、トライアンドエラーの精神をしっかり持っておくことが重要。ただし、高い集中力で試行を最小にしていく努力も必要。

最後はトップダウンからボトムアップ組織への移行。簡単に言えば、現場の声を聞く組織にすることだ。実現にあたって、本当に機能するのか、品質と規律の両立ができるのかなどさまざまな問題があるため、絶賛試行錯誤中とのこと。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a9a20502616470331ccc66e11d24afc1a.jpg?x=767)

和田氏がゲーム開発者から寄せられた質問に答える

ここからはゲーム開発者から事前に寄せられた質問に答えるQ&Aコーナーの様子をお届け(以下、和田和久氏は和田、松山洋氏は松山)。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a43c5440aa1ae139893757274b7053a96.jpg?x=767)

和田

プロデューサーになる前から、ゲームのプロモーション、アニメ、ライブ、舞台と、多岐にわたってユーザーさんと接点のあるコンテンツに関わってきたのが大きいと思います。

松山

始まりはやらされたの? それとも自分から?

和田

自分からですね。興味のあるおもしろそうなことはなるべくやりたくて。

松山

プロデューサータイプだね。

和田

そこが大きいですよね。携わっていくと IP が持つエネルギーが今どんな感じになっているのかが、感覚的に把握できるようになってくるイメージです。あと自分は理系なので、数字に強いのも影響してそうですね。

松山

上層部を説得するのも数字だからね。

和田

そうなんですよ。

松山

数字はマジックみたいで、見え方が全然違うからね。そこに強いのは大きいと思う。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aeb6249cbc7b1f692ddb71792e0e30661.jpg?x=767)

松山

全部のIPをアトラス社内で作っているわけじゃないですよね? 外のパートナー企業さんにやっていただくパターンもあると思います。その辺はどうやって決めているの?

和田

苦労についてですが、まず派生作品を展開する時は、自分たちじゃ作れないジャンルをやります。そうなるとしっかりとした実績のあるパートナーを見つけなければならず、その組む相手と基本的に制作文化が違うじゃないですか?

松山

そうだね。

和田

その中でしっかりとイイ関係でやっていけるかが大きな苦労ですよね。相手のモチベーションもすごく大事で、そこら辺も盛り上げつつ、見極めながらやっていくようにしています。ジャンルに関しては、ユーザーの声を聞く“アトラスアンケート”というのを毎年やっていて、それを参考にして企画を立てています。とは言っても、格闘やダンスのころはアンケートをやっていなかったんですけどね。

松山

格闘は驚いたよ。

和田

格闘はRPG以外のジャンルにも『ペルソナ』を広げたい、ゲームセンターで稼動する『ペルソナ』を見たい、といった好奇心・興味から始まりました。企画後、ダメもとでアークシステムワークスさんに声をかけたら、すんなりオーケーがもらえて、そこから開発が始まりました。リズムアクションは人気の高い『ペルソナ』の音楽でやったらユーザーの皆が喜んでくれそう、というところが始まりですね。

松山

立ち上げ実現の経緯は?

和田

単体で勝負しようと思っちゃダメかなと思っていて、懐の深いIP展開を意識するようにしています。とにかくキャラクターの奥行きや世界観を広げることで、ゲーム以外のメディアの戦闘力が上がってIPの力が増していくんですよ。そうすることでじっくり時間をかけて制作するナンバリングの隙間を埋めつつも、シリーズ全体をプロモーションできると。あとは、コンパクトなプロジェクトなのでスタッフの育成もしやすい。そういった戦略的アピールをすると実現させやすいと思います。

松山

まさにプロデュースワークだよね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a58f67700302c603f4b4e78fe8bad7c7d.jpg?x=767)

和田

『ペルソナ』は成長を描く物語です。そういった設定をもっとも有効活用できるのが、おとなになりかけの学生です。また学生生活はほとんどの人が体験していて共感されやすいというのも大きいです。性別ですが、ここは精神年齢が関係しています。同じ高校生の場合は、女性は男性よりも精神年齢が高い傾向があるそうです。そのため、成長を描くのであれば男性のほうがベストかなという理由に基づき男子学生を主人公にしています。ただし、かならずしもおとなや女性がNGとも思っていません

終章 “和田氏がゲーム業界に思うこと” 和田流ゲーム業界で生き残る術とは

和田氏はゲーム開発そのものをゲームとして捉えることで仕事のモチベーションを維持している。そういった形で開発を行えば、いい作品を作れてユーザーにも喜んでもらえる、まさに一石二鳥の姿勢と言える。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a72e915d2af7abc2905c488d2af4bcff7.jpg?x=767)

また変化することを大前提に、割り切って開発を楽しむことも大切とのこと。変化して思うようにいかない状況をどうやって乗り切るのか、それそのものを考えて楽しむことで仕事のスキルやコミュニケーション力も成長していく、と述べた。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aaf9591a7c3ba97a1ee5214d692ebd873.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a8c1155448b6cdd73a4699492ed4f547f.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aafd28141706c04d143612a10d6893b77.jpg?x=767)

これらの情報をまとめつつ、和田氏は「ゲームは体験型の総合芸術です。ゲームに対する評価は年々高まってきていますが、ゲーム文化は保存が難しいです。ですので、リメイクやリマスターをすることによってそれが文化の保存につながると考えています。いい作品はたくさんの人にもっと遊んでもらいたい、体験してもらいたいです。つまりいい作品は消えないし、残り続ける。そういうエンタメであるべきだと思っています。だからこそ、これからもゲームに関わる皆さん、ともにゲーム業界を盛り上げていきましょう」と語り、本セッションは終了となった。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a92933094bb74401e454f93571b3305bd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/67747b83cbf494375b673b06a4ba5c42.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/acbde6ecb024bc16baffcbb0e7d63c554.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a731df740582f68cf101f28fac03e7d8d.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/ab5b7a545b53242139f90cef8f6407628.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a022b961620d646bf07d55a221adfba99.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a1482bc803b7a01539b290664f5802799.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a8037bb3e8eff0c0491dcbe6e72870b4a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a92933094bb74401e454f93571b3305bd.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aedb22054da98ae28672c2cd2bd75a100.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a808b0b773d17e8fd07a89572f9f79b26.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/afa0774ec63dea011b4d0391af30bf50a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a24a81906c8399d3f69be7bba53f6cf89.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/af6a7cc2ae8d5d4b388cc244f21ce6e48.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a622703cc7af72bad0b6a2d44065732b2.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/af9effa140fb3ca8d5eabcfd02fdcc461.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a62d4346097d78dcbc36f43826f57d498.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a704ccfad72431b32a5d99bb619ce79bc.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/ad52c6fac4e28b1a4a51a22f2a3e34681.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a4468cb8e5219c5bca9f31729a467eecf.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a5b23219b05ecd8a6dcbcea71119389af.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a4d949c4524c68a75bba14af148f99e74.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a532464c8eacb4c9e497756cc2ee437c5.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aa5c841cd3335992478fa3270ab1cde4c.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a9a20502616470331ccc66e11d24afc1a.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a43c5440aa1ae139893757274b7053a96.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aeb6249cbc7b1f692ddb71792e0e30661.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a58f67700302c603f4b4e78fe8bad7c7d.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a72e915d2af7abc2905c488d2af4bcff7.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aaf9591a7c3ba97a1ee5214d692ebd873.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/a8c1155448b6cdd73a4699492ed4f547f.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26601/aafd28141706c04d143612a10d6893b77.jpg?x=767)