本作は32人対32人の大規模対戦、3人で各チームが挑む脱出サバイバル、そしてストーリーを楽しめるキャンペーンと、さまざまなモードを盛り込んだ意欲的なFPSだ。

2024年12月5日より、PC版限定でグローバルオープンβテストが実施される。それに合わせて、本作のエクゼクティブプロデューサーを務める、レオ・ヤオ氏へインタビュー。本作をどのような狙いで開発しているのか、日本のプレイヤーをどう見ているのかなど、さまざまなことを聞いた。

レオ・ヤオ氏

『デルタフォース』エクゼクティブプロデューサー。(文中は レオ)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/a69c4ca9437b2fb0f9276d82e7176630b.jpg?x=767)

プレイヤーが求めた、大規模、高品質、無料

開発チームのスタッフたちも『デルタフォース』シリーズが大好きで、以前『デルタフォース』のライセンスを持っていたTHQ Nordicさんから「版権を売りたい」というお話を聞きたときには、すぐに相談してライセンスを獲得しました。

『デルタフォース』シリーズは“大人数で、大戦場で戦うFPS”の先駆者です。歴史的に見ても重要なタイトルですから、そういった部分からもリブートし、現代のプレイヤーにあの興奮を味わってもらいたいと期待を込めて開発を始めました。

――日本だと、古くからFPSを遊んでいるPCユーザーならば知っているであろう、ややマニアックなタイトルです。中国では人気とのことでしたが、ゲームファン全体的に広く知られていたのでしょうか?

とはいえ、当時としても中国のネットカフェで全員が遊んでいたかというとそうではなく、FPSを遊んでいた人ならば「あの名作だよね」と話が通じるのかなといった感じです。いまの若いプレイヤーたちには伝わらないのは、おそらく日本でも似たような状況かと思います。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/aa780dd2990dd5f3de0e956032b758d1e.jpg?x=767)

逆にいま、大規模対戦FPSがメインストリームにないからこそ、本作にチャンスがあるだろうと考え、挑戦することにしました。すでに何度かベータテストを重ねていますが、やはり大規模対戦モード“ウォーフェア”はとても人気があります。

我々としてもテストの段階で「これはいけるぞ」と確信することができました。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/ab0a8bfdba3e95d9601aaa469b998c88b.jpg?x=767)

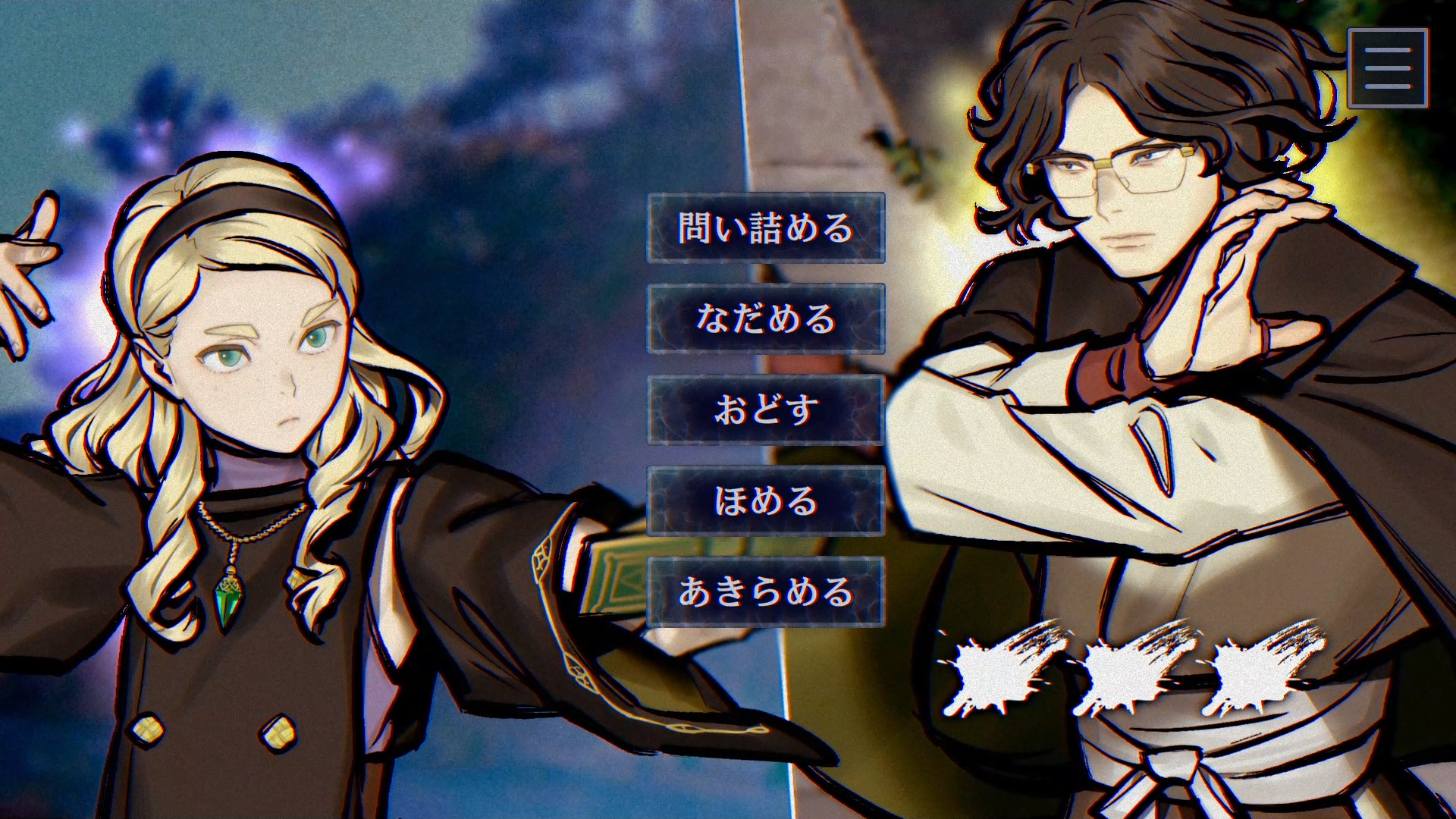

とくに特徴して挙げるのならば、本作はよくあるアサルト、メディック、スカウトなど、職業でのクラス制を採用しておらず、キャラクターそれぞれが役割に紐づいた、オペレーターシステムを採用していることです。それぞれのオペレーターには特徴的なスキルや、個性を強く付けているので、ほかのタイトルと大きく差別化できていると考えています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/a2e7836761e33c5bb7ac446fe38632a9d.jpg?x=767)

もうひとつの理由は、オペレーターが多彩なスキルを持つことで、プレイヤーたちがカッコイイプレイを楽しめるようにしたかったことです。スキルを駆使した活躍ができるように、オペレーターそれぞれの性能も個性的にしていますので、いろいろなシーンで活用してみてください。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/a825ccc502b060194d3f9689e6fbbf391.jpg?x=767)

たとえば、昨今主流ではない“大規模対戦FPS”が、“高品質”で、しかも“基本無料”で楽しめる、といった柱の部分は、プレイヤー目線で考えたときに絶対に受け入れてもらえるだろうと。とはいえ対戦モードだけでなく、PvPvEの協力型サバイバルモード“オペレーションズ”もあるのは、昨今の流行を鑑みて取り入れたものですね。

ただ、昨今のバトルロイヤル系や脱出系のサバイバルゲームは難しすぎたり、逆にカジュアルすぎる傾向にあったりもするので、我々が考えるちょうどいい規模感、対戦のバランスを見て、脱出系サバイバルモードとして調節しています。それらもプレイヤー目線で考えたときに、どういった対戦感覚で遊びたいのかを最優先で意識して作っていったものです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/ad9824ef622c649df3f8973b9b9e6e773.jpg?x=767)

一方で、“ウォーフェア”は敵チームと撃ちあうことがメインの対戦モードでありながら、むしろこちらのほうがカジュアルです。たとえばフレンドとチームを組んで挑んだりできるのは、どちらのモードでも共通しています。

ただ、“ウォーフェア”では自分のやりたいことだけをやっていても、基本問題ありません。自分のプレイスタイルに合わせたプレイをしても問題ないですし、それが対戦につながります。活躍すれば、自分だけのハイライトシーンも作りやすいでしょう。

アサルト系が好きながら突っ込んでガンガン撃ちあえますし、スナイパーがいいなら狙撃メインで戦えます。サポート系が得意ならチームの補佐に回ればいいですし、乗り物が好きなら戦車や装甲車を使えます。

“オペレーションズ”は決まったルールに沿った緊張感が特徴で、“ウォーフェア”は自由な戦いが楽しめるのが違いでしょう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/ad12e9f7ab50f69c754c9df6d79181070.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/adbbb6cebf3dcad855da338f9eb59668d.jpg?x=767)

本作の“ウォーフェア”もそういった部分は少しだけあるにはありますが、対戦中すべての時間でそういった責任を負う、プレイヤーたちへの心労を掛けるような部分はかなり少ないです。はっきり言って、開発チームでは「対戦の勝敗がすべてではない」と考えています。

もちろん、「自分はチームを勝利へと導きたい」と、勝敗をメインに戦うのも選択のひとつです。ただ、チームの一員として「自分は勝敗よりも、カッコイイプレイがしたい」と思うのも正解ですし、チームの勝敗よりも「今回は自分のいいプレイができたのでうれしい」と楽しんでもらうだけでも、正解だと思うんです。

また、大規模対戦だからこその、臨場感のある戦場の中で、自分が戦っている。そのシチュエーションだけでも、楽しめるようにしています。銃弾や爆発が飛び交う戦場の中に身を置くだけでも楽しめるように、さまざまな要素を工夫して盛り込んでいます。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/a1ff43d1f03dc74f03575947acf1abaf3.jpg?x=767)

モードとしては映画のストーリーを追える、映画の世界観を重視した作りです。ただ、難易度はかなり高めです。それぞれのシチュエーションで、正しい立ち回りをしないと攻略しにくい作りにしています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/a5ef3fe35db0996c79d0eb9a5be8a3f96.jpg?x=767)

ただ、具体的な販売方法についてはまだ検討中です。少なくとも、無料でも有料でも楽しめるようにしたいと考えています。ちなみに最初の1ステージについては、誰でも最初から無料で楽しめるようにする予定です。

――課金要素についてですが、基本的には銃器やオペレーターのスキンなど、そういった見た目カスタマイズの部分がメインになるのでしょうか?

スキンはオペレーターと銃器に用意しています。オペレーターはデフォルトでも個性的ですが、スキンはより個性的に作っていて、もしほかの人が使っているのを見たら欲しくなるようなデザインを目指しています。

銃器スキンですが、我々は『Call of Duty: Mobile』(コール オブ デューティ モバイル)の開発チームでもあります。運営を続けてきた中で、『Call of Duty: Mobile』では手前味噌ですが、かなりハイクオリティの銃器スキンをお届けできていると感じています。その開発力や経験を、本作でも盛り込んでいます。

――基本部分のゲームをとにかくおもしろくして、スキンを基本にマネタイズしていく手法は、自信がないとなかなかできないですよね。そういった部分も『Call of Duty: Mobile』の開発経験があったからなのでしょうか。

――ちなみにスキンまわりで、日本のIP(知的財産)とコラボ予定、またはやってみたいと思っていたりしますか?

『デルタフォース』はミリタリー色の強い、リアルな世界観です。そこにいちばん相性のいいコンテンツは何か、慎重に考えています。ただ、ひとつ過去の経験から知見を得ているのが「じつはFPS、TPSプレイヤーとアニメ系コンテンツは、相性がいい」ことです。

『Call of Duty: Mobile』でも過去にそういったコラボコンテンツをいくつか配信しましたが、とても人気がありました。ですから、リアルな世界観だけでなく、アニメコンテンツとのコラボも検討中です。

ただ、キャラクターそのものが登場するというよりは、オペレーターか銃器のスキンとして登場することになるでしょう。やはりリアルな世界観に、キャラクター自体が混じるとプレイヤーの違和感になるというのは、過去の経験などから予想できることです。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/a621e7e1ae18d9aaa3a2c403bd5729c8f.jpg?x=767)

ちなみに『デルタフォース』のみならず、ほかのシューター系タイトルを日本に展開する予定です。昨今の日本のプレイヤーは、FPSやTPS、そしてeスポーツへの関心がとても深いです。我々としてもそれをチャンスと見ていますので、今後も日本の皆さんに、ぜひ遊んでいただきたいです。まずは、ぜひ『デルタフォース』の大規模な戦場に飛び込んでみてください。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/25610/ade455e3da6ad6eef1278230084438a9f.jpg?x=767)