2024年10月12日には、本作の先行プレミアム体験会が開催。国内では初となる一般ユーザー向けの『野狗子:Slitterhead』の先行プレイイベントで、開発陣によるトークショーも実施された。

本記事では、実際にプレイした来場者の感想とともに、トークショーの模様をお届け。なお、本イベントは3部構成となっていたのだが、本記事は1部、2部の内容を掲載する。

「倫理観が麻痺する」独特なゲーム性に来場者から笑顔もこぼれた試遊体験

人間の脳をすする異形の存在・野狗子の不気味なデザインも魅力のひとつだ。

そのためか、来場者の中には本作を『SIREN』シリーズのようなホラーゲームとして認識していた方もいたのだが、前述した通り、本作はホラーゲームというよりも、つぎつぎに憑依する対象を変えながら手ごわい野狗子たちと戦うアクション性の強い作品となっている。

ほかにも、野狗子の視界を盗み見る“鬼子眼(サイトジャック)”を試し、「『SIREN』シリーズの“幻視(視界ジャック)”のような要素も用意されていてうれしかった」と、ニヤリとするファンも。

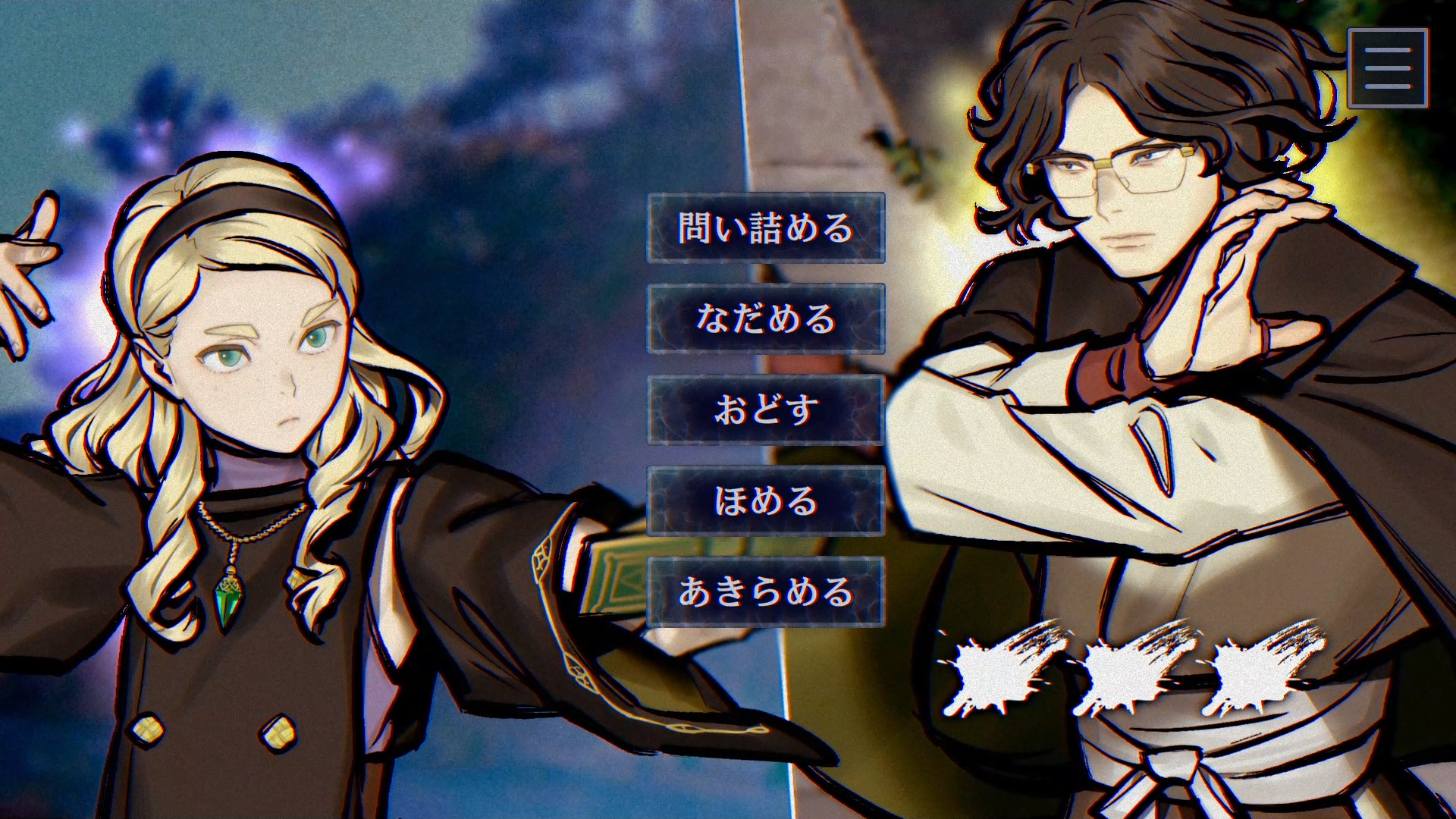

また、本作の大きな特徴のひとつである“憑依”では、特別な力を持たない一般人のほか、高い戦闘力を持つ“稀少体”と呼ばれる人物にも憑依できる。

特別なスキルを持つ稀少体は非常に頼もしい存在なのだが、近くに一般人しかおらず、稀少体の力を頼れない場面も多い。

そのため、体力の減った一般人を見捨てたり、危機的な状況では一般人を捨て駒のように使ったりする場面もあるのだが、「プレイしていると倫理観がだんだん麻痺していく、不思議な感覚」、「いろいろな人にどんどん乗り移っていく気持ちよさは『GRAVITY DAZE』にも通じるところがある」と、独特な憑依システムを評価する方もいた。

筆者もプレイの様子を後ろから眺めていたのだが、憑依システムに衝撃を受け、思わず笑ってしまっている方もいたのが印象に残っている。

来場者は『SIREN』シリーズや『GRAVITY DAZE』シリーズ、『サイレントヒル』といった、外山氏が手掛けた作品のファンの方が多かったが、試遊体験者数人に感想をうかがったところ、全員が『野狗子:Slitterhead』を新しいゲーム体験として好意的に受け入れていた。

なお、会場では『野狗子:Slitterhead』の設定画など、『野狗子:Slitterhead』世界を深く知ることのできる展示も行われており、来場者は興味深そうに眺めて回っていた。

憑依の狙いは命を捨てることに「慣れていく」感覚。制作秘話が語られたトークショー

なお、本記事冒頭で説明した通り、イベントは全3部構成で行われ、各部で来場者が入れ替わる形式だった。トークショーも各部の来場者から寄せられた質問に外山氏らが回答する形式で進行していたのだが、本記事では1部と2部の内容をまとめて掲載していく。

その結果、たどり着いた答えが「自分たちらしさ」だという。『野狗子:Slitterhead』は「粗削りでも、ほかにはない新鮮な体験ができる作品」を目指して開発が進められたそうだ。

そしてできあがったのが、“多数の人間に憑依しながら野狗子と戦う”というシステム。強大な敵(野狗子)を数の力で抑え込んでいくというゲームデザインは、企画書段階から決まっていたという。

だが、そのゲームデザインについて大倉氏は「無理難題でした」と吐露。「その辺のおっさんやおばちゃんが戦ってもかっこよくないし、おもしろくない」と苦悩した結果、稀少体や血を使って戦うシステムが生まれたと明かした。

前例のない独特なシステムだったこともあり、プログラマーに仕様を伝えるのもひと苦労だったようで、理解してもらうために説明を重ねたそうだ。

また、憑依システムの狙いは「慣れていく」ことだと語る外山氏。前述した通り、ときには人を使い捨てるような場面もあるのだが、そうした場面を体験していくことで、「倫理観が麻痺していく」ような構造を作り上げたという。

実際、試遊を終えた来場者からも同様の感想が挙がっていたが、外山氏の狙い通りといったところだろうか。

加えて、佐藤氏は「人をモノのように使い捨てる」ことについて「本当にこれでいいの?」とプレイヤーが自問するような仕掛けも用意していると語る。

ただ、外山氏はもともと「ゲームとしておもしろいもの」を作ることを第一に考えていたとのことで、そうしたストーリーの展開は最初から決まっていたわけではないそうだ。

そのため、憑鬼が物語の末にどういった存在になるのかは外山氏の中でも正確には決まっていなかったという。ゲームを作りながら悩み、考えた末に行きついた、予定調和的ではない展開になっているとのこと。

舞台の九龍について、外山氏は「消えていくものへのシンパシーがテーマになっている」と語る。続けて、「裏返すと恐怖感なんです。消えてしまうと何もなかったことになる。それに抗いたいんです」と明かした。

その背景には、外山氏のご実家のあった商店街が駐車場になってしまったという経験が強く影響しているとのこと。そのとき、「自分の何かが消えてなくなる恐怖」を感じたそうで、「何か残さなければ」と考えるようになったという。そうした想いが作品を作るうえでの原動力になっているのだそうだ。

また、2部では『SIREN』についての話題も。佐藤氏はプレイステーション2での開発について「とんち」だったと振り返る。「“そのまま”を作っていけばいい」という現在とは異なり、スペックの問題で表現にも制限がある中でたどりついたのが、200万画素のデジタルカメラで撮影した写真を張り付けて表現するという、現在の“フォトグラメトリー”のような技法。

ちなみに撮影時には役者の頭を後ろから押さえながら、「こういうお芝居をしているつもりで」とディレクションして撮影したそうで、「(『SIREN2』に一樹守役として出演した)斎藤工さんの頭を押さえつけていました(笑)」と話し、会場を沸かせていた。

大倉氏は「昔はスペックの制限があったんですけど、いまはお金をかければ何でもできる」としたうえで、「我々は弱小なので、お金はなるべくかけないように、最大限いいものを作るにはどうするか探る」と、タイプは違えど、制限の中でベストを尽くすという意味では昔も現在も変わっていないと語った。

技術が発達し、美麗な映像の描写が可能になった現在では、鮮明に見えないからこそ感じる恐怖の表現が難しいことに触れた。ただ、どうすればその状況を覆せるかを日々考えているそうで、「思いついたらやりたいです」とホラーゲームへの意気込みも語っていた。

『野狗子:Slitterhead』や『SIREN』など、外山氏らが手掛けた作品について深く語られたトークショー。来場者も大いに楽しんだ様子だった。まもなく発売を迎える『野狗子:Slitterhead』はもちろん、Bokeh Game Studioのこれからにも期待したい。