2025年4月に7周年を迎えたMIXIの『共闘ことばRPG コトダマン』(以下、『コトダマン』)。

『コトダマン』は10周年を目標にした長期的な改修(リブランディング)を続けている最中で、現在もさまざまな施策が行われている。

そんな『コトダマン』のプロデューサーを務める大槻一彦氏は、『ファイナルファンタジーⅣ』や『ライブアライブ』を手掛けたスクウェア・エニックス 時田貴司氏から大きな影響を受けているという。

どちらの作品も群像劇を取り入れたストーリーを採用しており、『ライブアライブ』は複数回のリメイクやリブランディングを経験しているという共通点がある両作。運営型のアプリゲームと、家庭用ゲームに違いはあれど、それぞれのクリエイターはどのような考えでリブランディングを行っているのだろうか。

今回、『コトダマン』のプロデューサー大槻一彦氏(文中:大槻)とコンテンツディレクターの吉岡翔氏(文中:吉岡)、そしてスクウェア・エニックス 時田貴司氏(文中:時田)にインタビューを実施し、それぞれの視点からゲーム制作について熱く語ってもらったので、その内容をお届けしていこう。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/af3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800.jpg?x=767)

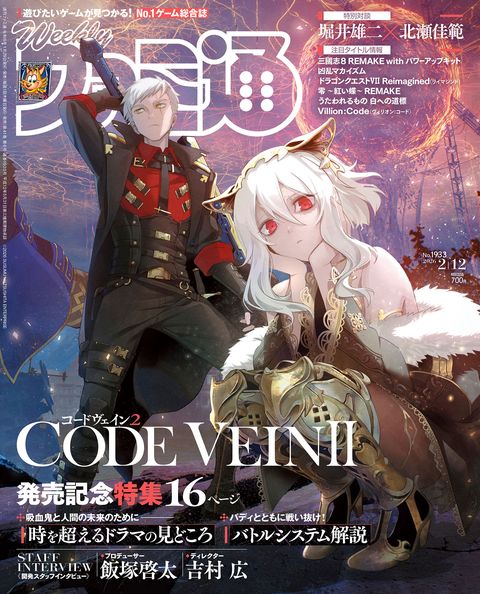

写真左より、株式会社MIXI 吉岡翔氏、株式会社スクウェア・エニックス 時田貴司氏、株式会社MIXI 大槻一彦氏。

※本稿は『コトダマン』の提供でお送りします群像劇で生み出される多角的な物語と感情移入の秘密

――『コトダマン』、『ライブアライブ』はどちらも複数の視点で物語を描きながら、最終的にはひとつの結末に収束していく群像劇の形を取っていますよね。ゲームとしての群像劇の魅力や醍醐味というのは、どのようなものだと考えていますか?

時田

いきなり難しいテーマですね(笑)。魅力はいろいろありますが、最後の盛り上がりというのは大きな魅力だと思います。

僕がゲームを作り始めたファミコンやスーファミ(スーパーファミコン)の時代は群像劇ではなく、ストーリーは主人公を中心に動いていくのが基本でした。まず主人公がいて、その主人公を盛り上げるキャラや裏切り者が登場してストーリーを盛り上げていく。

ゲームの物語に個性が出始めたのは、こうした“ゲームにおける王道ストーリーの基礎”が作り上げられた後、おそらくスーファミ時代以降ではないかと考えています。群像劇という表現もそうした中で生まれ、成長したのでしょう。そんな中で僕がもっとも大きな影響を受けたのが『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』(DQIV)でした。『DQIV』もまた、ひとりずつの視点が描かれ、最終的に全員集結するという魅力的な群像劇で、これがすごく魅力的に映ったんですよね。

大槻

各々がそれぞれの目的で動いていたのに、最後に集結するのは群像劇で最大化されるストーリー構成ですよね。現代風に言うならエモい展開。小さなエモさが積み重なって極大になる、それが群像劇の魅力だと思います。

またエモさ以上に、それぞれの視点が描かれるからこそストーリーの本筋を多角的な視点で捉えることができ、より感情移入しやすくなるというのも大きな魅力だと思います。『FFIV』も『DQIV』もそういった魅力に溢れた作品です。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b.jpg?x=767)

――エモさというのは群像劇の魅力を語るうえで大きなキーワードになりそうですね。では、そのようなエモさはどのようにして生み出されるのでしょうか? 表現手法やキャラクターの描きかたについてお聞かせください

時田

まずキャラクターの描きかたについて、時代背景も含めてその変遷をご紹介します。

ファミコン時代はメモリ(容量)の都合もあって、主人公にしゃべらせることはほとんどありませんでした。ほかのキャラを見ても、配役はあるもののあまり個性は出せなかったというのが正直な実態です。それがスーファミになって容量が増えたことで、キャラクターを掘り下げて描けるようになり、キャラクター性という新たな魅力の出しかたが生まれたのです。

それを証明してくれたのは『DQIV』でしたね。登場するキャラクターたちを魅力的に描いたことが高く評価され、「老若男女問わず多彩なキャラを出し、さまざまな価値観を描きましょう」と、各社が動くほど時代に大きな影響を与えました。

そんな状況下で私が群像劇でキャラクターを描くにあたって意識したのは、それぞれの行動原理を理解し、それに則した表現をすることです。『FFIV』以前のシリーズ作品は、どこかキャラの反応が記号的で、何かが起こったときにみんなで同じリアクションを取らせるのが限界でした。しかし各キャラの個性を描けるようになってからは、それぞれの性格や行動原理に従って反応にも違いを入れるようにしています。

各キャラクターの行動原理を理解すると、こうした細かな表現の差も生まれ、それがストーリーやキャラクター性の理解度、解像度を上げていきました。たとえば無口キャラはふだん無口だからこそ、ふとした瞬間に出る言葉に重みが生まれます。ただし「このキャラはなぜしゃべらないのか」、そして「なぜこのタイミングではしゃべるのか」というキャラの心理や行動原理を理解していないと、世界観もキャラ設定も崩壊してしまうので、慎重に扱わなければなりません。

無口キャラはセリフがない分、容量(メモリ)を稼げるという理由で採用されることもあった性格なので便利に使われがちでしたが、僕はそこにもしっかりと意味を持った表現ができるように意識していました。

大槻

こうして表現の解説を受けて気付いたのですが、『FFIV』のダムシアン城でのシーンはまさにその表現の極地だと実感します。悲しいシーンでセリフがほとんどなく、淡々と描かれる描写ですが、その静寂が共感と感情移入を与えてくれたのを思い出しました。

時田

当時は本当にメモリがなかったので、セリフよりも音の使いかたを工夫していましたね。廃墟でシーンとした雰囲気を出したり、無音をどう使うかも意識していました。こうした肝心な場面で無音になる演出は、『DQ』シリーズでも使われている表現手法ですね。

『DQIV』の5章で、地下に隠れているときに地上からバトルの効果音だけ聞こえる演出は「なるほどなぁ」と思わされました。

――無音やSEを使った演出は『コトダマン』でも取り入れられていますか?

吉岡

『コトダマン』では機能の制限もあり、頻繁に行っているわけではありませんが、無音やボイス、BGM・キャラクターソングを使った演出はありますね。たとえばムオンというキャラクターが活躍するストーリー“此方に、有る”では、BGMに歌を挿入しているのですが、歌の進行に合わせてテキストが出る演出を入れたことがあります。歌詞がテキストで流れるキャラのセリフと対になっていて、セリフを読みながら歌も聞いて、感情移入できるような体験を狙いました。

大槻

ムオンは“すごわざ”(バトル中に発動する、必殺技に該当するもの)の演出も特殊で、演出の途中でピタッとすべての音が消える演出を取り入れています。ムオンはその名の通り、“音がない(無音)”という“ことば”を持つキャラクターなので、それに合わせて完全な無音のタイミングを作る特別な演出にしました。

吉岡

「聞いて」というムオンのセリフにあわせて、BGMやSEを含めて無音になります。公式放送でこのすごわざが使われると、演者のみなさんもシーンとことばが止まることがあり、印象的です(笑)。通常、ゲームではBGMやSEが流れ、プレイヤーも操作している動的な刺激があるのが当たり前なので、無音というのは特別な瞬間です。乱発してしまうと安っぽくなってしまいますが、ここぞという場面で無音になるのはいい演出になると考えています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9.jpg?x=767)

時田

曲を流すキッカケやタイミングは重要ですね。たとえば怒りのセリフに合わせて戦闘曲を流すといった手法は僕たちも使っていました。またボタン操作に合わせて曲を変えるということもしていましたね。

プレイヤーが自分のタイミングでボタンを押し、それによって状況が動くと感情移入がしやすくなると思っています。マンガでページをめくるのと同じような感覚ですね。一見すると操作することがないような場面でも、プレイヤーは自分にとってもっとも気持ちのいいタイミングを見計らって、つぎの場面へと繋いでいく。ボタンはそのトリガーとなるので、ボタンに合わせて音を流すというのは重要なんです。

大槻

コントローラーは指示機であると同時に、なにかのトリガーになるということですね。たしかに操作とゲーム内のアクション、演出がリンクしていると、ゲームと自分自身が同期されていく感覚がありますね。

時田

僕がよく使う手法に、セリフを三点リーダ“……”で区切るというものがあります。たとえば「お前を許さない」というセリフなら、「お前を……」、「許さない」にわけて、「お前を……」のタイミングでボタンを押してもらうんです。そして「許さない」のセリフと同時に音楽をドンと流して、一気に盛り上げる演出につなげる。

たとえキャラボイスがなくても、音楽が流れるタイミングで感情を爆発させ、テンションを上げていくという手法を僕はいざという場面で使うようにしています。

――三点リーダ“……”やダッシュ“――”を使った、記憶に残る名台詞、名場面はたくさんありますよね。ああいったセリフをうまく見せる手法で合ったり、その生み出しかたについてもお聞きしたいです。

時田

僕はまずシナリオを書いた後、実際にスクリプトとして実装する中でセリフや演出を編集しています。先ほど話したようにセリフを区切ってみたり、あえてセリフの一部をカットしてみたり。はたまたキャラクターの向きや動きを変えてみたり。そうすることで新しい発見やよりエモーショナルな表現が見つかることもあるんです。

たぶんこれは、僕に演劇の経験があるのも影響しているからでしょうね。

大槻

なるほど。演劇だと演出家や役者、脚本家が稽古途中に、実際の動きを見て演出の内容を細かく調整していくイメージがあります。時田さんにとって、スクリプト入力というのは、それと近しいものなのでしょうか?

時田

たしかに、僕にとってシナリオをスクリプトに打ち込んでいく作業は、演劇でいう稽古期間と同じ感覚なのかもしれません。各キャラクターのセリフや動きを自分で演じてみながら、少しずつスクリプトに反映させていく。そうすると、キャラの中に自分が入り込んだような感覚になって、よりよい表現が見えてくるんです。

同じセリフでも、背中を向けて話しているのか、振り返っているのか、はたまた別の動きがあるのかによって、セリフが持つ意味や重さやその場の空気感は変わってきます。ベストなセリフ回しや演出は、実際に動かしながら模索していくのがいちばんやりやすいですね。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/ad0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef.jpg?x=767)

大槻

奇しくも、『コトダマン』でもシナリオ制作チームがスクリプトを担当しています。以前はシナリオチームとスクリプトの入力を分業していたのですが、時田さんのお話を聞いて「この手法がゲームの表現という点において、ひとつの正解なのだ」と感じられてうれしいです。

吉岡

自分でシナリオもスクリプトも作っていると、演出のことを頭に浮かべながらストーリーを描いていけるので、スクリプトができるというのはシナリオライターとして大きな武器になると思います。

時田さんが仰っていた「キャラを演じる」「入り込む感覚」という話もすごく共感しますし、シナリオを書いていてキャラをうまく自分の中に降ろせた感覚のときは、ユーザーさんの印象に残るキャラやセリフを作り出せている気がします。

ADVというフォーマットはビジュアルノベルの系譜でRPGと異なり演出幅が狭く、さらにアプリゲームはどうしても登場キャラクター数が多くなるので、それぞれの生い立ちからすべてを説明するのは難しいです。だからといって設定などをおろそかにしてしまうと、キャラクターの感情やセリフは薄っぺらいものになり、演出もボヤけ、その薄さ・浅さはユーザーさんに見透かされます。

しかし見えない部分であってもしっかり設計をして、書き手だけでもキャラクターの背景を理解し、その存在になりきることができれば、読み手にも伝わる熱を込めることができるのだと、ここ数年で学ばせていただきました。

――みなさんが作って来たセリフや展開の中で、会心の出来だったなと思えるものはありますか?

時田

もはやネットミームにもなっていますが、『ライブアライブ』の「あの世で俺にわび続けろ」ですね。あのセリフのおかげでリメイクが実現したと言っても過言ではありません。あれはもともとシナリオでは別の表現だったのですが、とにかくものすごい憎しみを表現しようと考えていたときに自然と出てきたセリフでした。

大槻

ただの憎しみを口にするだけでは足りないと?

時田

そうですね、「こんなセリフじゃ、この憎悪は伝えきれない!」みたいな。クライマックスシーンを作っていた当時はすごいテンションが上っていて、あのテンションがあったからこそ浮かんできたセリフでもあったと思います。

とはいえ、あそこまでキャラクターに入り込み、本物の怨嗟をセリフに込められた背景には、そこまでの積み重ねがあったからこそだと思います。演技・演出のアイデアは、こうした積み重ねが生んでくれるものだと思うので、すべてをシナリオ通りに進めるよりは、積み重ねで変えていくことが重要なのかなと思っています。

分業だとどうしても「送られてきたシナリオ通りにやらないとなー」となりがちですが、本当は状況に合わせてシナリオも演出も変えたほうがリアルなものにはなるんですよね。

吉岡

私の会心のセリフは、ましろというキャラクターが、ストーリーの最後に言う「全部ちゃんと終わったんだね。私の願い、叶ったんだ」というものですね。ましろが泣きながら笑顔を見せて語るシーンなのですが、ユーザーさんからもすごい好評をいただけて、すごくうれしいです。

自分もこのセリフを書いたときは、変なテンションになっていて。朝の4時にましろが自分の中に降りてきて、セリフを書きながら気がつけば涙がこぼれていました(笑)。

時田

朝の4時っていいですよね。夜通し自分と戦ってきて、ようやくたどり着く地みたいな感じで。

吉岡

なんか筆が進む時間帯ですよね。ましろのセリフが出るシーンはストーリー的にも“もうすぐ夜明けが来る”という場面だったので、朝日が弱く差し込んでくる部屋とましろとの状況がシンクロして、本当にキャラに入り込んだ感覚がありました。

――疲労と眠気と達成感が混ざったトランス状態に近そうですね。

吉岡

30代の男が“女の子”としてセリフを紡がなければいけない瞬間がたくさんあるので……(笑)。やっぱり自分で入り込む、演じるからこそ感動を与えられるセリフや演出が生まれていくという実感はありますね。

キャラは我が子同然! 愛されるキャラクターの作りかた

――続いて、キャラクターの見せかたというテーマでお話をお聞かせください。まず、愛されるキャラクターを生み出すにはどうすればいいのでしょうか?

大槻

吉岡さんは自分のお子さんとキャラクターを少し重ねているのかなと思っていたのですが、どうでしょう?

吉岡

そんなことはないですよ(笑)。僕はキャラクターも自分の子どもだと思っているタイプですね。僕の前職は“キャラクターがすべて”というか、ゲームとしての体験よりもキャラクターが大切という特殊な会社でした。なので“どうすれば多くのユーザーさんに好きになってもらえるキャラクターになるか”はつねに考えていて、そのために、そのキャラクターの考え方、好きなこと、嫌いなこと、トラウマ、人格形成に影響を与えたエピソードなど、とにかく深掘りをしていきますね。その中から、好きになってもらえる魅力が見つかるので。

ただ経験上わかったのは“ユーザーさんにはもちろん、男女問わず、運営にも愛されるキャラクターでないといけない”ということですね。運営が愛していないキャラクターは、愛されていない押し出しかたになりますし、ユーザーさんからも“よくいる可愛い女の子”、“ただカッコイイ男の子”という雑な認識で終わってしまいます。なので私はキャラクターたちを自分の子どものように愛し育てるという感覚で接しています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/ab99ba5fc927b9489a7836d7a756f2002.jpg?x=767)

時田

僕はキャラクター制作ではまず、ロール(役割)から設定を構築し、そこから個性を肉付けしていく方法を取っています。まずはドライに物語上の駒として作ってから、人間性を乗せていくような感じです。

また人間性を乗せる際には、欠点に悩んでいる設定にするのがいいと考えています。その欠点こそがキャラクターの武器になりますし、その欠点が活躍することで物語に抑揚も生まれます。

大槻

売れているマンガ家さんが同じことを言っているのを聞いたことがあります。時田さんは以前からそういった手法を理解してゲーム制作に取り入れていたんですね。

時田

そのほうがキャラクターが育っていくこともあるので、おもしろいんですよね。とりあえず配置して本当に放置していたキャラクターが、あるときふと「この手があったか」と思えるような、予想外の活躍を見せてくれるんです。

――キャラクターを生み出す過程で、“命名”という絶対に避けては通れない大事な作業がありますよね。この点についてはいかがですか?

大槻

『コトダマン』は少し特殊で、ゲームの仕組みとして設定よりも前にキャラクター名の1文字目が決まっています。

昔は“キボウ”とかそのままの単語を使っていましたが、最近は少しアレンジしたり、複数のことばを持たせたりしてバリエーションを持たせて名付けるようにしています。言葉から先にキャラクターが生まれるのは『コトダマン』ならではの特徴でありながらも、チャレンジしないといけない部分でもありますね。

吉岡

『コトダマン』はことばの擬人化という側面もあり、“ことば”そのものが名前になるので、単語と出会うために辞書を片っ端から読むようなことをすることもありますね。たとえばもうすぐリリースを予定しているキャラクターに“うつつ”というキャラクターがいます。“うつつ”を漢字にすると“現”という字になり、本来は現実そのものを差します。ですが“夢現”と繋げて使われることから誤用されて“うつつ=夢見心地”という意味でも使われるようになり、すでに辞書の語釈にも載っている状態です。

『コトダマン』の“うつつ”は、この正反対の二面性を見た瞬間にキャラクター像とストーリーでの動きがどんどん決まっていきました。このように“ことば”に物語を牽引してもらう瞬間があるのは『コトダマン』らしい名前とストーリーの繋がりだと思います。

時田

僕はプロットの段階でキャラクターをまず描いてもらって、そこからキャッチボールをして膨らませることが多いですね。

大槻

『ライブアライブ』のときは、マンガ家の方が決めたりしたのでしょうか?

時田

いえ、基本的には全部こちらでシナリオや名前を決めています。名前については、わりと最初にカッチリと決めちゃいました。語感でつけるときもあれば、そのキャラクターの意味を持たせた単語にすることもありましたね。またそれぞれが似た名前にならないよう、アルファベットをずらしたりもするのでアルファベット経由で調べたりもします。

やはりインパクトのある名前にしたいので、人名図鑑などでなじみのない国の名前などを調べて、気になった名前をメモして後から活用することもあります。

――名前の口触り、呼びやすさは意識しますか?

時田

そうですね。聞いて覚えられる名前かというのも重要になると思います。

――『コトダマン』の場合は、最初の1文字が決まっているので難しそうですよね。

吉岡

キャラクターの名前が性能のひとつになっている世にも珍しいゲームなので、キャラクターの名付けも自由ではないですし、苦労は多いですね……。一般的に意味を持っている“ことば”が名前になることも多く、人名(キャラクター名)として耳馴染みないものになることもあるので悩む所です。あまり捻りすぎるとアイデンティティーのはずである“もともとのことば”も見えにくくなってしまいますし。

オリジナルの魅力を現代に届けるには? リメイク・リブランディング成功の法則

――続いて、リメイクとリブランディングについてのお話もお聞かせください。実際に手掛けられて、リメイクやリブランディングにおいて大事なことはどういった点だとお考えですか?

時田

リメイク前、つまり“オリジナルの魅力をいまの時代にどう届けるのか”という点が重要だと学びました。とくにゲームの場合は、プラットフォームの変化により3D表現やボイスが追加できるようになっているので、現代技術をどう使えばオリジナルのよさを損なわないまま、より魅力を伝えていくかという点を考える必要がありますね。

ゲームに限らず、リメイク・リブランディングでは当時を知る人と最近知った人の両方が盛り上がれたら成功です。ただ、それが分かっていてもオールドファンに寄ってしまうこともあれば、新規層にばかり目を向けてしまうこともあって、このバランス調整は非常に難しい。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a4ef688501a76bfa98fa203508aa68483.jpg?x=767)

――人によって求めるものが違う中で、バランスを取るのは難しいところですよね。この難しさへはどうアプローチしていけば解決できるのでしょう?

時田

ゲームの場合ですが“余計なことをしない”というのは大事かもしれません。現代風にテンポアップして遊びやすく調整するのは大事ですが、闇雲に新規要素を入れればいいわけではありません。『ライブアライブ』の場合は基本的に遊びやすくして「オリジナルのままですよ」と嘘をついておいて、新しいラストバトルを追加しましたが(笑)。

大槻

新要素をしれっと入れているのは時田さんらしいですね。

時田

サプライズ的な要素は重要だと思います。遊んだ人が「マジかよ!」と思えるような、期待と裏切りを両方越えないといいリメイクとは言ってもらえないと思っているので、リブランディングのときには毎回意識しています。私たちの会社はいろいろとリメイクをしているので、ファンの期待に応えつつ、驚きもあると痛快ですからね!

大槻

初代も、リメイク版もいいよねと思ってもらえるのが理想ですよね。両方を好きになってもらえるものを目指さないといけない。昔よりいまのほうがいいという推しの強さには、どちらも大事にしてほしいと思ってしまうこともありますが……。

――どこが魅力なのか、当時を知る世代と若い世代で感じ取る箇所も変わってきそうですよね。みなさんが担当されているタイトルのオリジナルの魅力を分解して解釈を深めた場合、どのような部分が魅力の核になっているとお考えですか?

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg?x=767)

時田

僕は「この企画を作りたいな」と思ったときの感覚がすべてだと思っています。なにがおもしろいのかという感覚を作品完成まで持ち続けて、ユーザーさんに届けられたら真意は伝わるはずなので。ディティールも大事だとは思いますが、“おもしろい”の芯が通っていればお客さんは納得してくれるし、語り継いでくれるのかなと思っています。なので、シンプルな企画力の強さみたいなものが必要で、魅力の本質はそこにあると思います。

大槻

「らしさ」というものに真剣に立ち向かった結果生まれたものが、結果的にその「らしさ」を体現している。答えはないのですが、向かい合うことで大事な価値に辿り着けるのかなと思いました。

吉岡

「らしさ」は何かひとつの要素で生み出されるものではなく、無数の要素の組み合わせとそのグラデーションで作られるものですよね。ユーザーさんが好きと言ってくれる要素を徹底的に分解していけば、「らしさ」の言語化に成功するかもしれませんね。

ソーシャルゲームの場合はユーザーさんと対話をし続ける必要もあるので、自分たちの作りたいものと求められるもののギャップに苦しむこともあるのですが……。好きな要素に応えつつも、その好きを乗り越えてやるぞというサプライズを作りたい気持ちも生まれますよね。

そうして塗り替えていくことで、“新しい『コトダマン』らしさ”を作っていくことも大事だと思っています。どんどん新しいエンタメで塗り替えてしまうので、ある部分を切り取って見ると“テセウスの船”のように時間経過で『コトダマン』らしさもまったく変わってくるのかなと。

大槻

マンネリと懐かしさのバランスが難しいという話ですよね。ユーザーのほしい要素を続けていくと、飽きてしまうこともありますし。

――大事にするところ、変えてはいけない部分の反対に、ここは変えなければいけないという指針のようなものはあるのでしょうか?

時田

テンポ感ですね。いまの時代と昔とでは求められているテンポ感がまったく違います。最近では、昔だったら1年かけて4クールでやるようなアニメを1クールでまとめてしまうこともあり、密度がすごく濃い。そのテンポ感というのは、いまの時代に圧倒的に重要なのかなと考えています。

昔だったら1本ゲームを買ったら50時間、1週間遊べますみたいなのが売りになっていましたが、いまはそれよりも密度の濃い体験を求められている気がします。

大槻

それがエンタメとして正しいかはわからないですけど、多くの人がそれに慣れていて、求められている以上は合わせにいくのは重要なのかなと。最近のアニメとかを見ていて、僕にはダイジェスト版なのか、と思うようなスピードに感じてしまうこともあります。

ただ「そのテンポ感が好きなんだ」と言われたら、取り入れていく、寄り添う姿勢も大事です。昔に比べると人間関係とかも圧や温度感を下げないといけないなと感じています。

――現在リブランディングを進めている『コトダマン』チームから、リメイク・リブランディングの先輩である時田さんに質問したいことはありますか?

大槻

僕は運営タイプのゲームを預かっているので、“結果としてガラッと変わっているけど、変化の過程にはあまり気付かない”くらいの温度感を理想と考えています。急に変わると「前のほうがよかった」と言われて、潰れてしまうこともあるので……。

一方で変えなければならない部分もあるので、時田さんが『ライブアライブ』で「ここは変えよう」と決めたポイントがあればぜひ参考に聞かせていただきたいです。

時田

やはりさっき話したテンポ感と、グラフィックのクオリティをいまの時代にあったものにすること、そして現場の人たちにその人らしさを活かして現代風にしてもらうことですね。

大槻

昔の原作者の意図よりも、現場の人が考える現代風を作ってもらうと。

時田

そうですね。現場の人も実際に当時のゲームを遊んでくれていたかたが多く、魂を込めてくれたので想像以上に密度が濃いものになりました。ちょうどコロナ禍でもあったので、その状況下でも何とか作りたいというエネルギーがあってこその結果が出たのかなと思っています。

大槻

あの当時は、何をするにしても共通の敵に立ち向かうような感覚がありましたね。制作にかかわった方々が熱量を冷まさず、制作をお祭り騒ぎにしているのはすごいと思っていました。

時田

当時は「エンタメを与える、それが自分たちの生きがいだ」みたいなテンションでしたね。ゲームとして完成したのは、ファンの方を含めて皆さんが作ってくれたと思っています。もともとあまり売れなかったゲームが20周年、30周年とライブをやって、そこからちゃんと好きだと思ってくれたお客さんとコミュニケーションをしっかり取ったことも、結果につながったと思います。

そう考えると、運営型のゲームもやっぱり真摯にコミュニケーションを取るのは大事そうですよね。大事にしているとなにかにチャレンジするときに応援をしてくれることもあるので、コンプライアンスを恐れず真摯にコミュニケーションを取りながらやっていくことが重要かなと思います。

大槻

もの作りをするうえでも、コミュニケーションが大事な時代になってきていますよね。

アプリゲームはおうちご飯、家庭用ゲームは外食。異なるおもしろさへのアプローチ法

――最後のテーマとして、ゲームのおもしろさとは何か? という議題でお話を聞かせてください。RPGゲームのおもしろさとは一体なにか、その楽しさをユーザーに届けるために大切にすべきことはなんでしょうか?

大槻

僕はアプリゲーム、家庭用ゲームでおもしろさの定義は違うということを、メンバーによく話しています。家庭用ゲームはプレイ開始までのハードルもあり、ゲームを購入したユーザーさんもどっしり腰を据えて遊びたいと考える人も多いと思うので、シンプルな楽しさが重要だと思っています。

一方のアプリゲームは、毎日触ってもらえる手軽さが大事になるのではないかと。手軽さとおもしろさは反比例するところもあるので、毎日触れるだけでなく、毎日遊ぶけどおもしろくて翌日も手を伸ばしてしまう、という結果まで引き出したいなと考えています。メンバーには家庭用ゲームのイメージでおもしろいゲームを作りたいという人もいるのですが、それだと毎日触ってもらえなくなるというジレンマがあるので苦しいところです。

時田

毎日家で食べるご飯と、外食の差みたいですね。

大槻

そうですね、それでいうとアプリゲームは家で食べるご飯なんです。家庭用ゲームに対する感情は共存だと思っていて、同じゲーム業界として毎日ゲームに触れてもらうのがアプリであれば、集中して贅沢に堪能してもらうのが家庭用ゲームと言う立て付けになればいいかなと思っています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/adccee93345846a33e1d49ead91708075.jpg?x=767)

時田

僕が考えるおもしろさはRPGの場合、大きくふたつあります。バトルシステムそのもののプレイ体験と、プレイヤーが主人公となってエモーショナルな体験をする。これがRPGのおもしろさかなと。いかにボス戦が盛り上がるか、キャラクターが死んだときどれだけ感情移入できるのかという点において、ゲームはもっとも深く感情移入できるコンテンツではないかと考えています。

バトルシステムのおもしろさは専門的な部分になりますが、RPGとしての魅力はいかにキャラクターに感情移入して物語を体験するかという点に尽きると思います。

――ストーリーの魅力を突き詰めていく過程で、大事にしなければならないところはどういった点になりますか?

時田

RPGや物語というのは、世界に溢れかえっていますよね。いまはRPGが新鮮だった時代でもないので、もうゲームは料理と同じだと考えています。ラーメンやカレーみたいに、エンタメとして捉えると正解がない。

激辛なのか、デカ盛りなのか、自分でどんな素材をチョイスするかによって味が変わるので、なにをどう楽しませたいのか、それを分解したうえで再構築することが大切になってくるのかと思います。

吉岡

『コトダマン』では、プレイした人の感情の動きを重視しています。シナリオにおいて、このシーンで笑ってほしいのか、ドキドキしてほしいのか。ゲームとしてボスを攻略しているときも、それがどんな体験になるべきかは突き詰めています。

手触りや遊んでいるときのテンポ感も大事なのですが、ただテンポよく進むだけではなく、緊張と緩和も作ることで強敵を倒せたときの達成感も大切にしたいです。バトルや育成要素とシナリオも含め、プレイする人にどんな体験をしてほしいのかというところから、企画をすることが多いですね。

――ゲームを製作するうえで、泣く泣く捨てざるをえなかったものはありますか?

時田

『FFIV』のときは坂口さんが大プロットを書いて、みんなでアイデアを肉付けして原作を作った後、自分がセリフを一通り書いたんです。それをプログラマーに渡したら、「これ1/4にしないと入らないね」と言われて、そのときはもう帰って酒飲んで寝ましたね(笑)。

そこからは、どこをどうズバズバ切っていけるかを突き詰める作業になりました。想定の4倍のボリュームがあったと言っても、それは各シーン、各パートをそれぞれ大きくしたような、悪く言えばメリハリのなかった部分もあったので、それを削って凝縮していくような作業でした。容量が限られていたからこそ生まれた部分もあって、無言劇のシーンは泣く泣く切ったからこそ出てきた表現でした。最善の結果行きついたものではないにせよ、芸術性が生まれる一端にはなったと思います。

――本当はプレイヤーの知らないストーリーが4分の3も残されていたんですね。

時田

4倍余計なセリフがあったかもしれないです。いまだから言えますが、個人的にはね、カインを最後殺したかったんですよ。やっぱり何回も裏切るので、男としてけじめをつけさせたかった。

ただチーム内で「それはいかん」という話になり、結果的に彼がエンディングでひとり山に残るシーンが生まれたので、いまではあの形が正解だと思えます。僕は割とすぐに殺したがるんですよね(笑)。

吉岡

『コトダマン』にも、物語の節目にけじめを取らせたがるライターがいるんですよね。運営型のゲームということもあって、キャラクターが死んでしまうと後々出すこともできなくなるので、どう判断すべきか困ることもあります(笑)。生かしておいたことで、1年後くらいに違う輝きを見せることもあるので、人生とちょっと似ているなぁと思わされますね。

時田

あまりおいしくなかったワインが、寝かせるとおいしくなるみたいな話ですね(笑)。

――『コトダマン』チームは泣く泣く諦めたものはありますか?

大槻

運営型のゲームなので、日々それのくり返しですね。かなり先までスケジュールがカッチリ決まってしまっているので、毎週何かを泣く泣く切っています。

吉岡

切るというより、寝かせている場合もたくさんありますね。そのため「開発としていまは作らないけど、将来やったほうがいいかも」というリストが積み上がり続けてはいますが……。それでも、数年越しに開発に着手するみたいなことはあると思います。

――運営型のゲームはつねに進化し続けるため、どこが完成か見えないのは難しそうですね。そんな中でも、これが100%の完成と言えるものを定義するとしたら、どういったものになるのでしょうか?

時田

家庭用ゲームでも、たぶん「これが100%だ」と満足する作品は一生作れないですね。

大槻

運営型もそうですね。ゲームクリエイターとして、自分の100%の最高作品は作れないまま死んでいくんだろうなと思うことは多々あります。

時田

ひとりで作っていても無理だし、大人数で作っているので自分なりの100%を諦める瞬間があるんですよ。でも自分が思い描く100%から外れても、そこに想像していなかったよいものが見つかることも多々あるので、自分にとっての100%がコンテンツにとってのパーフェクトとはイコールにならない、というのもおもしろいところですよね。

なので自分的には50%、自分の中での50点を超えられれば成功と考えていいのではないかと最近は考えています。

大槻

共同でゲームを作ると我の強い人もたくさんいるので、50%を超えるのはなかなかいい結果ですよね。

時田

昔は人とやる仕事がたいへんでよくケンカもしましたが、いまは共同で進めることで受ける刺激も多いです。それに現在では作業をお願いする立場なので、いかにみんなにノってもらうかも重要だと思っています。

大槻

チームメンバーやクリエイターの方にノってもらうのは大事ですよね。ただノリにノってくると出来上がってくるものは当初想定していたものから変化してくることもあります。この変化を楽しめるかどうかが、ゲームクリエイターにとって大事だと思います。

世間一般だと、プロデューサーやディレクターがプロジェクトに対して指示を出して作っているように見えると思いますが、実際はクリエイター個人にお願いをして作ってもらっている立場です。そのため依頼で私のイメージを伝えても、制作の中でクリエイターさんたちが持つイメージも入ってくるので、自分が思い描いていた理想像がそのままが出来上がるわけではありません。

もちろん、それが悪いということはまったくありません。コンテンツはそうしてブラッシュアップされ成長していくものなので。

有名な話だと、『ドラゴンクエスト』で堀井雄二さんが描いたスライムのイメージと、鳥山明先生が描いたイラストのテイストがぜんぜん違うという話がありますよね? そうして参画するクリエイターたちの手によってコンテンツが磨かれていくのがゲーム作りだと思っています。この変化を楽しむことは本当に重要です。

時田

そうですね。制作の中で生まれてくる予想外をおもしろがれるかどうかは重要だと思います。

――最後に、いま進められているプロジェクトの中で、『コトダマン』ユーザーの方にアピールしたいことや、家庭用ゲームファンにもお伝えしたいことがあればお聞かせください。

大槻

現在『コトダマン』はリブランディングをしている最中で、既存ファンの方はもちろん、新規の方でも楽しめるように調整を進めています。すでに新規ユーザー向けの機能をいくつか実装しているのですが、既存ファンの方々がそれを歓迎し、好評してくれているのがうれしいです。まずはここで御礼申し上げます。

最初は「なぜ変えた」と言われるのが怖くて、とくに大きな変化がある実装ではビクビクしながらアップデートをしたのですが、皆様の寛容さとリテラシーの高さに感謝しています。今夏にはまた別の『コトダマン』のよさをブラッシュアップし、新規ユーザーもベテランの方も楽しめるイベントを開催していますので、ぜひ楽しんでください。

吉岡

今日はシナリオの話をたくさんさせていただきました。シナリオはゲームの歴史や文化となって語り継がれていく要素である反面、アプリゲームのシナリオは添え物と思われることもあると思います。

しかし『コトダマン』では多くの作品に影響を受けた精鋭のクリエイターたちが、運営の体制もトレンドも日々変化し続けているなかで、ゲームシナリオという分野でも7年間世界観を広げ続けてきました。『コトダマン』に限らず、ぜひスキップせずにシナリオを読んでほしいと、ひとりのクリエイターとして願っております。

大槻

業界全体での話になってしまいますが、シナリオが読まれないゲームは「シナリオに価値がない」と会社に判断されて、その部分に相当する予算をカットされてしまうこともあります。その結果、最近のゲーム業界では“いいシナリオを書ける人がいるのに、そういったクリエイターを採用できない”という、もったいない流れが生まれつつある状態です。

ゲームにはおもしろいシナリオがたくさんありますから、『コトダマン』以外のアプリゲームも含めて、ぜひ物語も楽しんでみてほしいです。

時田

僕自身が現段階で発表できるタイトルはありませんが、直近ですとHD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』などの製作のお手伝いをしました。すでに発表されているとおりHD-2D版『ドラゴンクエストI&II』もリリース予定ですが、このオリジナルとなる『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』(DQII)は僕がゲーム業界でRPGの物語性に目覚め、「これを仕事にしよう!」と決意させてくれた運命的なタイトルです。

サマルトリアの王子を探して、散々探して宿屋に行ったら発見できて「ふざけんな!」となったのもいい思い出です。僕は『DQII』のおかげで物語に感情移入できることを知ったので、そのゲームのHD-2D版に携われていることをうれしく思いますし、実際のリリースを僕自身が楽しみにしています。皆様もぜひご期待ください。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a0a63cb16ea92c03b0fd07e85fd7e2eb0.jpg?x=767)

『共闘ことばRPG コトダマン』は今年の夏もアツい! 超絶お得イベント“夏ダ祭2025”開催中!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a6aa48ffcd8c5569073f837a4224e5f81.png?x=767)

『コトダマン』では7月12日より夏の大型イベント“夏ダ祭2025”が開催中! “虹のコトダマ”など豪華報酬がもらえるオトクなイベントが多数開催されているほか、新レジェンドコトダマン“ヨサリ(月影)”も登場している。

また期間中にログインするだけで“ナツ子(幻華祭)”が1体プレゼントされるキャンペーンも行われている。“ナツ子(幻華祭)”はイベント“夏夜に咲く幻の華”を進めていくことで、満福や祝福、モード・シフト、言塊突破といった育成要素が順次解放され、より強力なコトダマンへと成長させることも可能。いまから始めるにも復帰するにも最適なタイミングとなっているので、気になる人は『コトダマン』をプレイしてみよう!

※イベント内容や開催スケジュールの詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。<イベント開催期間>

【前編】2025年7月12日16時~2025年8月8日12時59分

【後編】2025年8月8日16時ごろ~2025年8月21日23時59分

▼コトダマンで夏を過ごそう!「夏ダ祭2025」開催!

▼ダウンロード

HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』2025年10月30日(木)発売決定!

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/adb721d4c3514af834044c24a2c5bea91.png?x=767)

※Steam®版のみ、10月31日(金)発売

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』が、ひとつのソフトになって登場。ドット絵と3DCGが融合した“HD-2D”の世界で、ふたたび冒険の幕が開く!

▼商品ページはこちら

HD-2D版『LIVE A LIVE』がサマーセールで60%OFF!

<期間限定>7月30日23時59分まで

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a708bc902e00bbd439a1c892a0d58f381.png?x=767) ※セール期間は、2025/7/30 23:59 JSTまでです。

※お住まいの地域によりセール開始日・終了日が異なる場合があります。

※ご購入の際は販売価格が、セール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

※セール期間は、2025/7/30 23:59 JSTまでです。

※お住まいの地域によりセール開始日・終了日が異なる場合があります。

※ご購入の際は販売価格が、セール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。『LIVE A LIVE』とは?

時代、場所、ゲーム性も異なる7つの物語が楽しめるオムニバス形式のRPGです。

どの物語から遊び、どう進めるかはプレイヤー次第です。RPGをプレイする時間を作るのが難しい方でも、1日1エピソードずつ気軽にお楽しみいただけます。

それぞれの世界を彩るキャラクターデザインは青山剛昌氏、石渡治氏、小林よしのり氏、島本和彦氏、田村由美氏、藤原芳秀氏、皆川亮二氏、7名の漫画家陣が担当。音楽は原曲を手掛けた下村陽子氏の完全監修でより豪華にフルアレンジされています。

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/af3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/ad0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/ab99ba5fc927b9489a7836d7a756f2002.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a4ef688501a76bfa98fa203508aa68483.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a032b2cc936860b03048302d991c3498f.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/adccee93345846a33e1d49ead91708075.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a0a63cb16ea92c03b0fd07e85fd7e2eb0.jpg?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a6aa48ffcd8c5569073f837a4224e5f81.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/adb721d4c3514af834044c24a2c5bea91.png?x=767)

![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/46736/a708bc902e00bbd439a1c892a0d58f381.png?x=767)