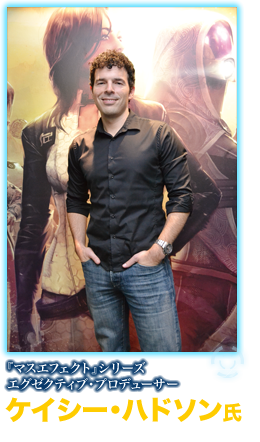

シリーズを通じてエグゼクティブ・プロデューサーを務めてきた、ケイシー・ハドソン氏。『マスエフェクト』は当初から三部作構成を想定して開発を行ってきたとのこと。今回の『マスエフェクト3』でその三部作がフィナーレを迎えるということで、開発チームでは「いかにプレイヤーが満足する大円団を提供するかに注力した」と語る。「1作目(『マスエフェクト』)ではまず広大な銀河を探索する感覚を味わってもらい、2作目(『マスエフェクト2』)ではストーリーや戦闘など、主要な要素を深めることができた」とシリーズを振り返りつつ、『マスエフェクト3』ではこれらをさらに押し進め、AIの進化により敵がさらに手強くなる一方、RPGの原点に立ち返り、武器や装備のカスタマイズの幅を広げて、プレイヤーがもっと自分なりの戦略で敵に対抗できるようにしているとのことだ。

また、ストーリーのテーマについても「『マスエフェクト』がシェパード個人の戦いを描いていたのに対して、『マスエフェクト2』では自殺行為に近い特攻作戦に挑みつつ、いかに宇宙船のクルーや仲間を救うかという、チームとしての話になっていた」と解説。そして『マスエフェクト3』ではさらにスケールを拡大して、全世界・全文明の存亡を懸けた戦いが展開されるという。オープニング時点では地球が攻撃されているだけだが、物語が進むにつれて被害は全宇宙へと拡大し、評議会がある中心部”シタデル”でも避難民を目にすることが増えていくのだとか。さらに、テーマの拡大によってミニゲームなども変化。前作にあった惑星探索要素はなくなり、代わりにリーパーとの最終決戦に向けて兵力を整えていくことが目的となる。墜落した機のパイロットや救助隊からはぐれてしまった軍隊などを助けていくことで、最後に彼らがシェパードを助けてくれるといった具合だ。

さらに、前作にもあった引き継ぎ要素もスケールアップ。キャラクターレベルだけでなく、プレイヤーが過去のシリーズタイトルでこれまでにどんな決断を下してきたか、仲間とどういう関係にあったかといった要素まで引き継がれるというから驚きだ。三部作の集大成という本作の看板に偽りなし、と言っていいだろう。

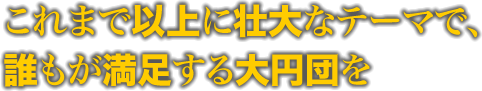

リード・ライターのマーク・ウォルター氏は、ストーリーから細かなセリフまで取りまとめている、本作の脚本家。そんなウォルター氏が特に気を使った点は「各シーンをより深いものにするために、セリフだけではなく、アニメーターやボイス収録を行うディレクターへの説明を詳細に書くように注意した」という部分。また、宇宙全体を巻き込むスケールの大きな物語だからこそ、プレイヤーが置き去りにならないように、大きな事件やハプニングが起こる場合には、シェパードや周囲のキャラクターといった個人レベルでも変化を起こすように配慮しているそうだ。身近なキャラクターに影響が出ることで、プレイヤーはその出来事をより実感を持って体験できるというわけだ。こうした配慮、妥協しない姿勢が、ブ厚く濃厚なドラマを実現しているということだろう。

『マスエフェクト』シリーズの特徴のひとつに、美しく迫力のあるカットシーンがある。これを生み出すのが、パリッシュ・レイ氏のチームだ。本作では、驚くべきことに「カットシーンもセリフと同様、プレイヤーのそれまでの選択に影響される」のだという。たとえば、シェパードが傷ついた女性キャラクターを医務室に横たえるシーンでは、関係性がよければ丁寧に運び、そうでなければあくまでいち兵士として担いで運ぶ。こういったちょっとしたことの積み重ねで、プレイヤーによって体験する『マスエフェクト3』の世界に違いが出てくるのだ。本作のカットシーンは約90分で、シーン数は110。前作より数は減っているものの、個々のシーンはより大きく複雑になっているとのこと。そして、「6年前から考えていた、とっておきのシーンがラストに待っているので、期待してほしい」と語っていた。

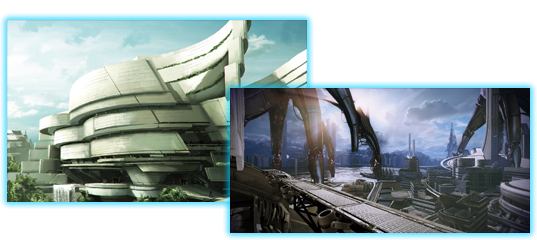

本作のビジュアル面を担当しているアート部門。アーティストたちを統括するデレク・ワッツ氏は、『マスエフェクト3』のビジュアルは実に多種多様なものから影響を受けていると語る。サーベラスの大型兵器”ガーディアン”などのメカデザインには、『攻殻機動隊』や『アップルシード』といったマンガからの影響があり、リーパーマレーシアの昆虫標本がベース。攻撃ヘリは映画版『ファイナルファンタジー』を参考にしているかと思えば、サラリアンの惑星の街はトルコと日本のショッピングモールがモチーフというのだから、そのアンテナの高さ、アイデアの源泉を探す貪欲さには恐れ入る。また、デザイン決定までの工程では、コンセプトアーティストが仕上げたデザインを、アニメーターと打ち合わせながらキャラクターモデルの細部を詰めていったり、レベルデザイナー(ステージを作る人)がおおまかにマップを仮組みして、その場所で予定しているプレイ内容に十分なサイズがあるか確認したりと、役職の垣根を越えたコラボーレーションを積極的に行っているそうだ。

- 『マスエフェクト3』メディア向け体験会が開催、来日したプロジェクトマネージャーにも直撃!

- [海外ゲームニュース]地球を救えるのはシェパードだけ! 『マスエフェクト3』の燃える実写トレイラー

- 『マスエフェクト 3』の国内初回特典が決定

- 『マスエフェクト3』4人協力プレイを含む、シリーズ初のマルチプレイ要素が登場

- 『マスエフェクト3』プレイリポート 今回も鉄板のデキを確信!【TGS2011】

- 『マスエフェクト3』のプレイ動画が到着!

- 『マスエフェクト3』シリーズ最新作にして最終作

- 目玉は『バトルフィールド3』――エレクトロニック・アーツ プレスカンファレンスリポート【E3 2011】

- [海外ゲームニュース]『MASS EFFECT 3』の最新画像をアップ

- 『Mass Effect 2(マスエフェクト 2)』壮大な物語が展開

- 前作をさらに上回る魅力『Mass Effect 2(マスエフェクト 2)』プレイインプレッション

- 『Mass Effect 2(マスエフェクト 2)』キャラのカスタマイズや装備のアップグレードなどを紹介

- 『Mass Effect 2(マスエフェクト 2)』公式サイトリニューアル

- 『Mass Effect 2(マスエフェクト 2)』のカギを握る会話や戦闘などのシステムを紹介

- Xbox 360用ソフト『Mass Effect 2(マスエフェクト 2)』の発売日が2011年1月13日に決定

- [海外ゲームニュース]『MASS EFFECT 2』はよりシネマティックに――最新公開映像をアップ

- 発表されたばかりの『Mass Effect 2』のプロトタイプ映像が初公開 【GDC09】

- [海外ゲームニュース]BiowareがSFRPG『MASS EFFECT 2』を発表

- まさに硬派! 骨太のSFワールドを満喫せよ『Mass Effect(マスエフェクト)』インプレッション

- 矢追純一氏と大槻義彦名誉教授も太鼓判を押す! Xbox 360用ソフト『Mass Effect(マスエフェクト)』の魅力とは?

- 『Mass Effect(マスエフェクト)』のスペシャルトレーラー連続配信がスタート

- Xbox 360用ソフト『Mass Effect(マスエフェクト)』の最新情報が公式サイトで順次公開をスタート

- 日本国内版『Mass Effect』の購入特典は豪華ボーナスディスク

- 『Mass Effect(マスエフェクト)』海外で人気の大作RPGが登場

- 『Mass Effect(マスエフェクト)』公式サイトで9週連続で情報公開がスタート