2022年2月25日、フロム・ソフトウェアの完全新作アクションRPG『ELDEN RING』(エルデンリング)が、ついに発売を迎える。本稿では、同作をこれまで “フロムゲー”(フロム・ソフトウェアの高難度ゲームを指す俗称)をあまりプレイしていないライター=筆者が先行プレイを楽しみ、どういった印象を持ったかをお届けしよう。

※初心者必見の攻略記事はこちら

初心者が”狭間の地”に旅立ってみた!

筆者はこれまで、『DARK SOULS』(ダークソウル)シリーズや『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』などといった、近作の“フロムゲー”を躍起になってやり込んできたタイプではない。せいぜい、初期の『アーマード・コア』を軽く遊んだくらいだ。ただ、当然ながらこういう業界にいるので、昨今の(というか昔もだが)“フロムゲー”は「ムズい」という評判は聞いていたし、少なからず興味はあった。そんな経緯から『エルデンリング』の“にわか担当”的なポジションを請け負い、レビューを書くにいたったわけである。

『エルデンリング』のネットワークテスト版と今回の先行レビュー版の両方をプレイしたわけだが、これからプレイしようと思っている……とくに本作から“フロムゲー”を遊んでみようと思っている皆さんに伝えたいことがある。それは「途中で心を折られるな! 自信をなくすな!」ということだ。

ネットワークテスト版でも感じたのだが、先行レビュー版の本作もやはり難度はかなり高い。こういった仕事をしているので、人並みにはアクションゲームもできるはずなのだが、そんな矜持など軽々と吹き飛ばしてくれる難度。もしかしたら「これまでの“フロムゲー”よりラクよ?」なんて意見もあるのかもしれないが……そんなの容易に信じられませんからっ! ただ、だからと言っておもしろくないというわけではない。

本作は、「ウーン、くやしい! 難しい! もう1回!!」という感じで遊んでしまう、青汁みたいなゲームなのである。

では、何で「もう1回!」と思えるのか? それは、確実に自分の中に経験値が蓄積されていくことがわかるゲームだからだ。

実際に筆者は、ネットワークテスト版よりも先行レビュー版のほうが明らかに自分の動きがいいことが体験できたし、成長を感じられた。もちろん、世界の広大さや、圧倒的な自由度、敵のいい感じの気持ち悪さ、引き込まれるストーリーなど「遊び続けたい!」と思わせる仕掛けは多数用意されているのだが(これに関しては後述する)、何よりこの自分自身の腕前、そしてキャラクターが成長していく達成感こそが本作の真骨頂ではないかと思うのである。

これだけ敵が強いのは、SNSが活発ないまの時代だからかも?

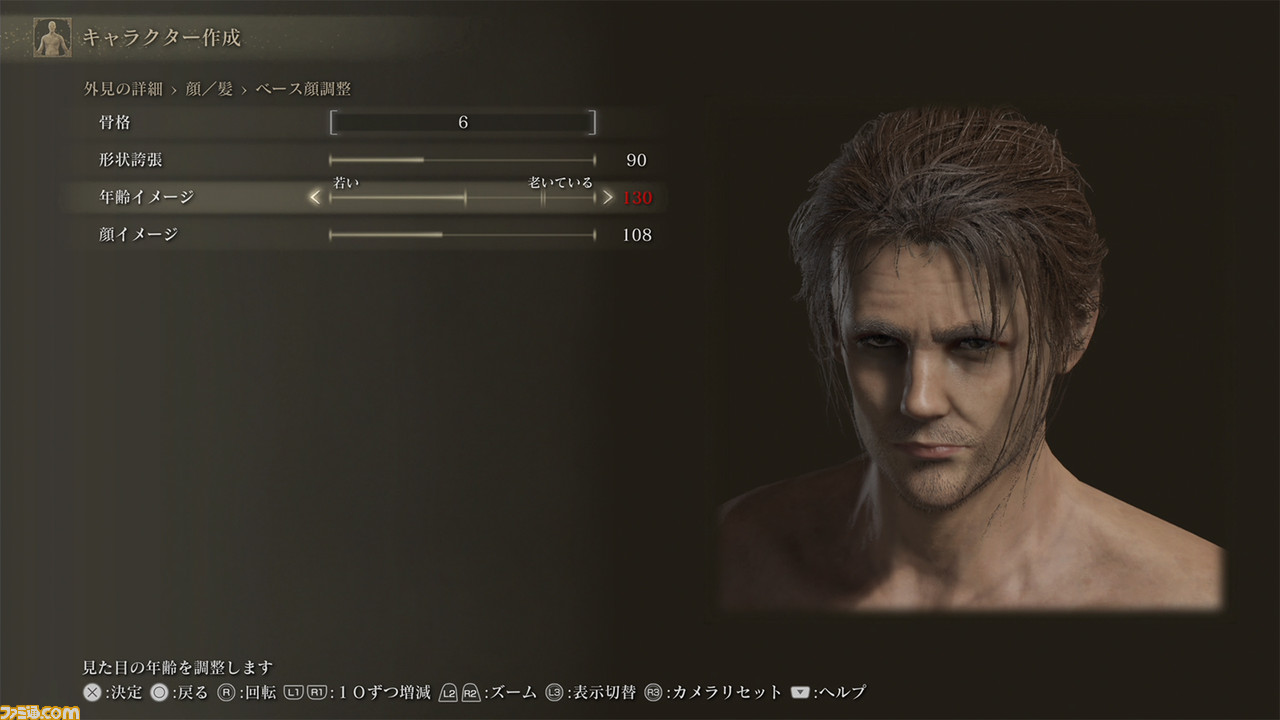

筆者は接近戦に自信がないので、遠くから魔術でチクチクと攻撃できる“星見”という素性を選択してプレイを始めることにした。素性ごとに特長は異なるが、レベルを上げてステータスを向上させれば、最終的にどの素性でも魔術や祈祷、重い装備品を使えるようになるので、ザックリ言えば最初の素性の選択は初期パラメータと初期装備が異なるだけ、と考えていい。

ゲームを進めて手に入れた“君主軍の大盾”をどうしても装備したくなって、途中から星見の初期パラメータだと低めに設定されている“筋力”をかなりの勢いで高めたが、こういったカスタマイズが楽しめるのも、自由度の高いシステムがあってこそだ。

なお、本作は“学びの洞窟”というチュートリアルも完備しているため、操作に関する難しさはあまり感じないのだが……ゲーム開始直後はとにかく敵が強く感じる! いわゆるザコ敵のような兵士であっても、数人に囲まれたらほぼ勝ち目なし。集団の脅威というものを思い知りながら、あっという間に倒されてしまうだろう。

また、あちこちにいる「なんだかわからないけどデカい敵」は、いずれもやたらと強く、初見かつ無策で挑むとだいたい瞬殺される。こういった敵がスタート地点の近くにもウロウロしているのだから恐ろしい。ただ、「いずれ強くなったら倒しに来てやる」と思えるし、実際に倒せたときは自身の成長を実感することになるだろう。

そんな強敵が跋扈する地での冒険なので、レベル上げもひと苦労。すこしでも油断すれば、これまでの苦労が水の泡になりかねないからだ。

ゆえに筆者の場合、「3歩進んで2歩下がる」といった感じでキャラクターと自分自身を鍛え上げていくプレイスタイルになってしまった。ただ、よほどの腕前(才能)を持つ人でない限り、あまりショートカットはできないように思える。このあたりは人生の縮図のようなもので、本作がアクション要素を持っているとはいえ、純然たるRPGであることを実感させてくれる。

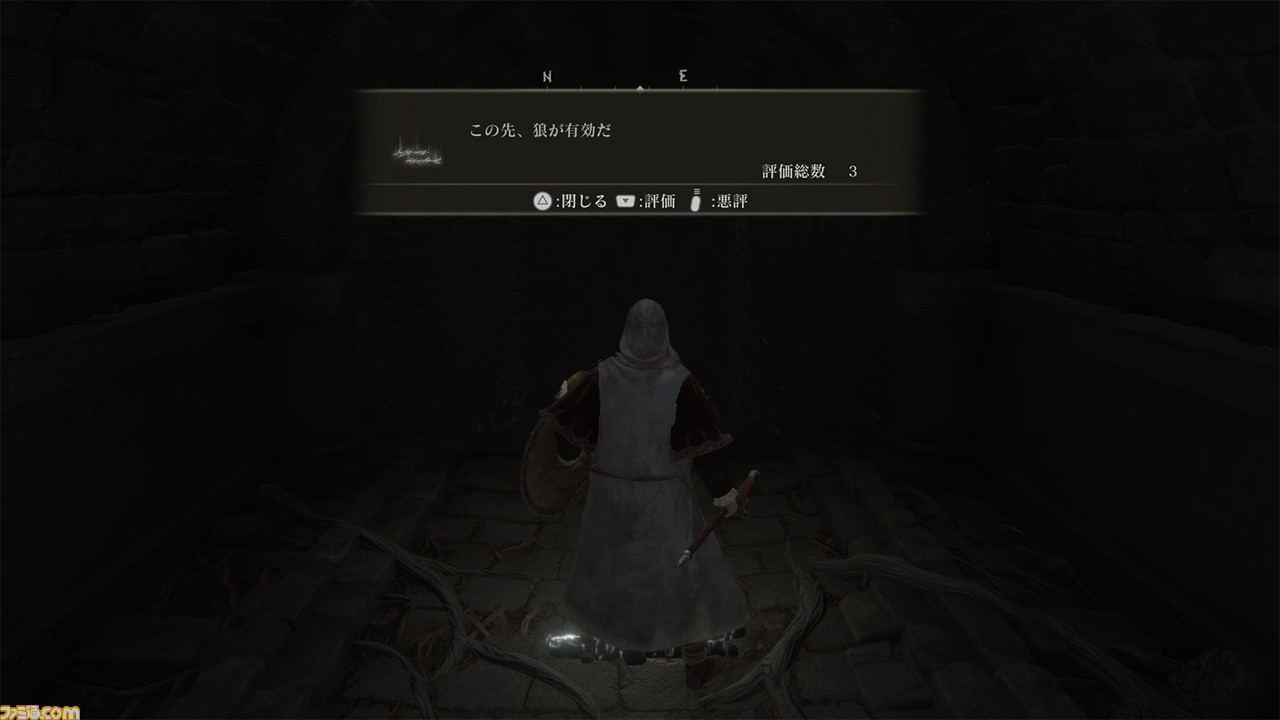

仕事柄、本作をこれだけの難度にした理由を考えてしまうわけだが……もしかするとSNSが活発ないまの世の中を反映している部分かもしれないな、と思ったりもした。というのも、いまはちょっと検索すれば「こういうふうに倒せばいいよ」なんてアドバイスが簡単に出てくるご時世。だが、本作に関してはそんなアドバイスがあっても苦戦を強いられるバトルの連続になるはず。どうすればいいかがわかったところで、勝てないときは勝てないのだから!

では、もしも出てくる敵がふつうか弱ければ……? おそらく、SNSなどで得たアドバイス通り行動するだけで終わり、そこに残るものは皆無だろう。本作のように失敗を積み重ね、ようやく勝利をもぎ取ることができたときの歓びや達成感は、敵が弱ければ得られないはずだ。また、もしもアドバイスを得て首尾よく1発で勝てたとしても、この難度はそれが誇れるくらいだということにもなる。

いずれにしても、このSNSありきの時代にプレイヤーに達成感を与えるには、この難度に設定するしかなかったのかもしれないな……と感じたのだ。それだけ「ゲームプレイで得られる達成感を本作は大事にしているのではないか?」と推察したわけだが、まったくの見当違いだったらお恥ずかしい。

光と闇を内包した広大なフィールドと、いい塩梅にグロテスクなクリーチャーが最高!

とにかく広大なフィールドが用意されているのも、本作の特長のひとつ。世界の中心と思しき場所には神々しい黄金樹が屹立しているものの、薄気味悪い森やダンジョンもふんだんに用意されており、明と暗が混沌としている。筆者的には、この黄金樹の存在はけっこう救い。ダークファンタジーだからといって、フィールドのすべてがおどろおどろしい雰囲気に仕立て上げていたら、途中で辟易したかもしれないからだ。

そのうえ、世界のあちこちに気持ちの悪いクリーチャーが多数生息しているのもポイントだ。筆者はH・R・ギーガー(『エイリアン』のクリーチャーデザインを担当)的、あるいは三浦建太郎(マンガ『ベルセルク』の作者)的という印象を持ったが、要するにちょっとグロい系がやや多め。倒すことに何の抵抗もないその風貌は、敵のデザインとして優れていると感じた。

また、おそらくこの世界での強者であろう英雄・デミゴッドたちのデザインは、フィールドと同様に神秘性と闇が両立しているすばらしいもの。筆者が中学2年生だったら、確実にぶっ刺さって後の人生を変えていたことだろう。

本作のストーリーは ジョージ・R・R・マーティン氏による独自の神話をベースとしているのだが、物語が懇切丁寧に語られるような作品ではない。序盤では、とりあえず皆に言われるので「エルデの王になればいいのかな? よくわからないけれど……」みたいな心境になるはずだ。「その真実は自身の冒険を進めて明かしていけ」というスタンスなのだろうが、「なぜ? どうして? 何が起こるの?」的な疑問をずっと心に抱き続けることになる。これもまた、難度が高いながらも先に進めたくなるひとつのギミックとして機能している。

とはいえ、物語を追ってグイグイ先に進んで行けるかと言えば、それは別問題。たとえば、ストーリーを進めるうえで多くのプレイヤーが訪れることになるであろうストームヴィル城へは、体感的にレベル15程度でも侵入できる。しかし、より深部へ進んで探索しようと思ったなら、(少なくとも筆者の腕前では)もっともっとレベルを高めないと話にならないのだ。このあたりの“餌の撒きかた”は非常に巧み。くそう、もっと強くなってやる!

さて、“にわか”勢として今回先行プレイを楽しんで感じたことは、本作が非常にコスパのいい作品だということ。トライアンドエラーをくり返す難度になっているので、いい意味で時間泥棒! とくに筆者は「なるべくなら死にたくない」と思ってしまうプレイスタイルなので、すべてがじっくりとしか進まないのだ。

ただ、それが嫌かといわれれば……否。作品としての魅力や気になる仕掛けがしっかり用意されているので、長い時間楽しめるはずだ。また、いわゆる攻略サイトや攻略本などを見たところで、そのおもしろさが目減りするタイプでもないという印象だった。

もちろん、軽い気持ちで触るとタイヘンなことになるのは事実。とくにプレイ時間が確保できないタイミングで遊ぶことは推奨しない。そして、これだけは覚えておいてほしい。死にまくって自信を失いそうになるかもしれないが……それは世界中のプレイヤーも同じなのだ。その点を踏まえたうえで、アクションRPGが好きで、腰を据えて遊ぶことができるなら、きっと本作を楽しめるはずだ。

(Text by 齋藤モゲ)

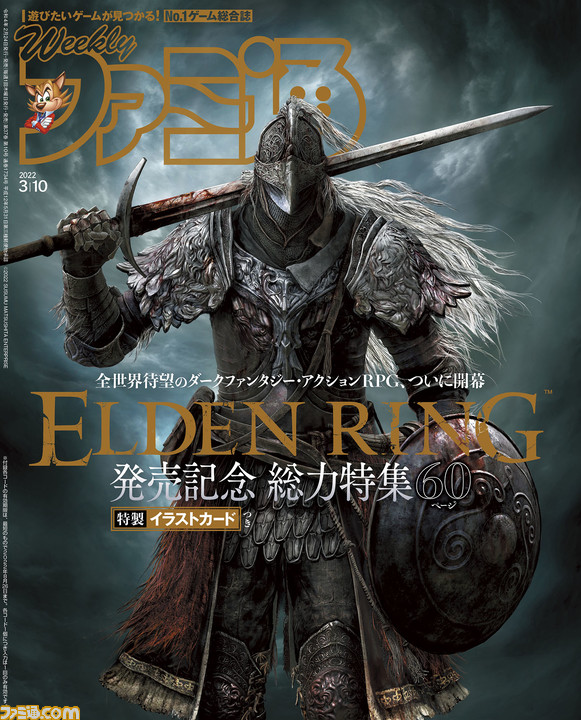

週刊ファミ通2月24日発売号は『エルデンリング』60P特集!

週刊ファミ通2022年3月10日号(2022年2月24日発売)は表紙とイラストカード、プレイに役立つ情報や宮崎英高氏インタビューなどの企画を含めた60ページの大特集で『エルデンリング』の発売を祝福している。ぜひチェックしてほしい。