2023年10月4日より、アニメ『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』が放送開始された。マイクロソフトのOS“Windows95”が発売される以前、おもにNECのパソコンPC-9801シリーズをプラットフォームに花開いた美少女ゲーム文化をフィーチャーしたこの作品には、1990年代に発売されていたパソコンやゲームソフトがあれこれ登場する。

この記事は、家庭用ゲーム機に比べればややマニア度が高いこうした文化やガジェットを取り上げる連動企画。書き手は、パソコンゲームの歴史に詳しく、美少女ゲーム雑誌『メガストア』の元ライターでもあり、『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』にも設定考証として参画しているライター・翻訳家の森瀬繚(もりせ・りょう)氏。

アニメ『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』(Amazon Prime Video)『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』では、若木民喜氏、みつみ美里氏、甘露樹氏らによる原作コミックのサブタイトルからして“私とみんなが作った美少女ゲーム”であったように、作品のテーマである“かわいい/美しい女性のビジュアルを全面的に押し出したゲームソフト”を“美少女ゲーム”と総称している。

このような作品が、アクションゲームやロールプレイングゲームといったシステム構成による区分とは別個に、ある種のジャンルを形成しているものと一般的にみなされたのは1985年ごろのことで、ゲーム史家として知られるゲームデザイナー/ライターの岩崎啓眞氏は、『夢幻戦士ヴァリス』(1986年、日本テレネット)や『マドゥーラの翼』(1986年、サン電子)などのゲームが登場したころに“ギャルゲー”という呼称が使用され始めたと、ご自身のブログで紹介している。

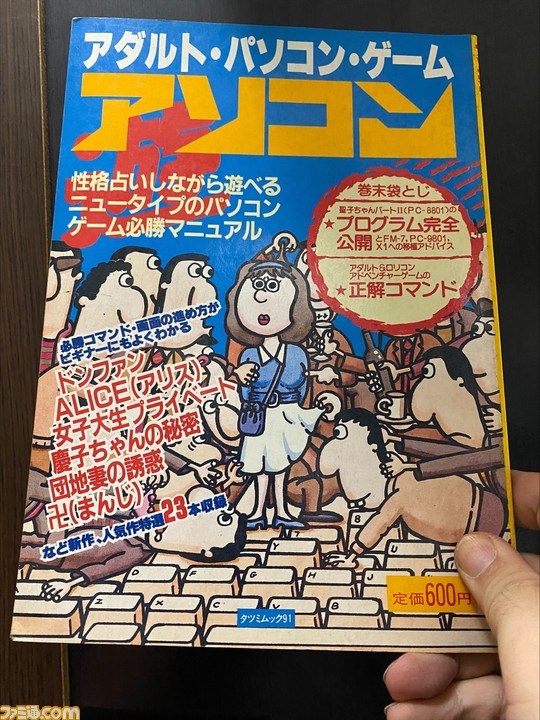

ちなみに、性的な描写が存在するゲームソフトを指す呼称としては、1984年末に辰巳書房から刊行された『アソコン』第1号において、“アダルト・パソコンゲーム”あるいは“アダルトゲーム”という総称が使われていた。

おそらく、1970年代から使用されていたアダルト映画、アダルト・ムービーといった映像作品向けの用語からそのまま転用されたもので、これが商業媒体初出だったわけでもないが、ともあれこちらも1985年ごろから広まった。

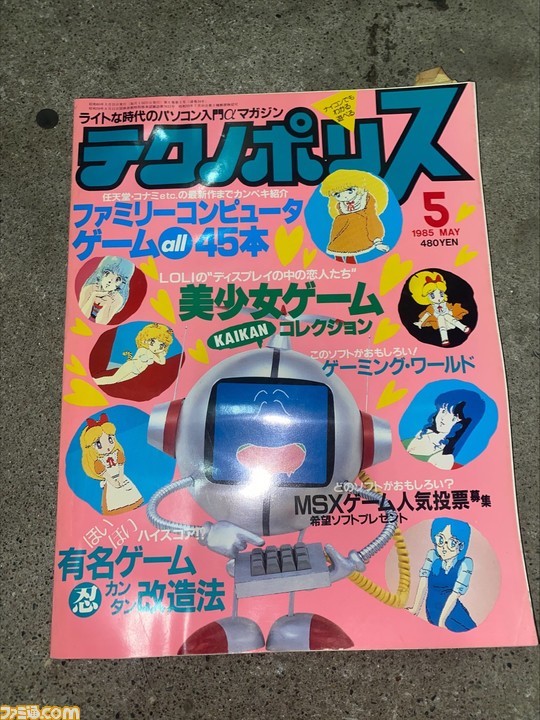

そうした中、前述した“かわいい/美しい女性のビジュアルを全面的に押し出したゲームソフト”の総称として、意識的に“美少女ゲーム”という総称を使用しはじめた雑誌があった。徳間書店刊行のパソコンゲーム雑誌、『テクノポリス』である。

同誌は、日本ソフトバンクの『Oh!PC』、アスキーの『LOGiN』など、各社からパソコン情報雑誌が大量に創刊された1982年に創刊された月刊誌だ。今日、特定の作品を、アニメやコミック、ゲームといった複数メディアで同時展開させる手法というと、KADOKAWAのお家芸のようなイメージがあるかもしれない。そうしたやりかたに先鞭をつけたのが当時の徳間書店だった。1978年に国内最初のアニメ専門誌『アニメージュ』を創刊して以来、同誌を核とした同社のクロスメディア事業からは、RPG『女神転生』シリーズの原型となった西谷史氏の小説『デジタル・デビル・ストーリー』シリーズや、『銀河英雄伝説』の初期OVAシリーズ、何よりもスタジオ・ジブリ(同社の初代社長は、徳間書店の創業者である徳間康快氏である)が生まれている。

創刊からしばらくの間は、コンピュータグラフィックス(CG)を重点的に扱う比較的硬派なパソコン雑誌だった『テクノポリス』だが、『宇宙戦艦ヤマト』のCGを掲げた1982年11月号(創刊4号)あたりから徐々にアニメやコミック発の美少女キャラクターを描いたCGが誌面で目立ちはじめた。決定的な変化が起きたのは、ゲームソフト紹介記事が中心のエンタメ寄りの雑誌にリニューアルされた1984年1月号で、投稿CG紹介コーナー『ガッツでC.G.!』(前年9月に刊行された増刊号のタイトルでもある)の連載がこの号から始まっているのだが、この第1回が“ロリコン大特集”だったことも意味深である。

『テクノポリス』誌のこうした美少女路線を牽引していたのは、“LOLI”あるいは“LOLI山田”の筆名のもと関連記事の大半を担当していた名物編集者であり、後にコンピュータソフトウェア倫理機構の設立にも尽力した山田正彦氏だ。『テクノポリス』において“美少女ゲーム”というジャンル名を一貫して使用し続けたのがこの人物で、これが明確に押し出されたのは“美少女ゲームKAIKANコレクション”と題する特集が組まれた1985年5月号だった。

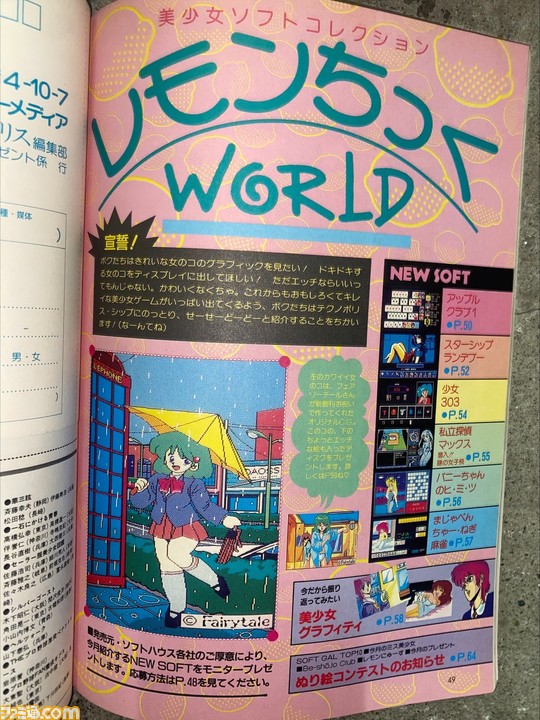

同誌ではその後も、こうした美少女ゲーム特集号が単発的に行われていくのだが、A4変形からB5へと判型を改めた新創刊号(1988年7月号)から、『レモンちっくWORLD』という恒常連載が開始した。担当はもちろん山田氏で、必ずしも成人指定のソフトのみを扱うものではなく、編集部――というよりも山田氏が「これは美少女ゲームだ!」と認定した作品を取り扱うというもので、たとえばデータウエストのAVG『第4のユニット』シリーズやビクター音産の『バブルガムクライシス』などの作品も対象だった。

『レモンちっくWORLD』の初回には、以下の宣誓文が掲げられている。

「宣誓! ボクたちはきれいな女のコのグラフィックを見たい! ただエッチならいいってもんじゃない。かわいくなくちゃ。これからもおもしろくてキレイな美少女ゲームがいっぱい出てくるよう、ボクたちはテクノポリス・シップにのっとり、せーせーどーどーと紹介することをちかいます!(なーんてね)」(引用元:『テクノポリス』1988年7月号)

ときの流れとともにニュアンスが変化し、今日はもっぱら成年向けのゲームソフトの呼称として用いられがちな“美少女ゲーム”だが、これを広めたのが『テクノポリス』誌だったことについては、版元側にもある程度、自負のようなものがあったようだ。徳間書店がかつて“美少女ゲーム”、“美少女ソフト”を商標登録していたことは、その裏付けと言えるだろう(2023年11月現在、両者とも失効している)。

なお、『テクノポリス』編集部は、テクノポリスソフト(後にGAMEテクノポリス)のブランドでゲームソフトの制作・販売も行っていた。

もともとは、同誌の創刊1周年記念企画(1983年5月号)として開催されたゲームプログラムコンテストの応募作を販売するために設立されたブランドで、1986年10月発売の『まじゃべんちゃー・ねぎ麻雀』以降は美少女ゲーム作品も発売している。このブランドの美少女ゲームの中でもとくによく知られているのが、PC-98用の全年齢向け恋愛シミュレーションゲーム『初恋物語』(1993年)だ。アイデスとの共同開発作品である同作は、攻略対象ヒロインであるところの初恋相手との関係や状況などのパラメータを調整し、さまざまなシチュエーションでの“初恋の成就”をシミュレートするという“トランス・キャラクタ・システム”が人気を博し、PCエンジンやPC-FX、セガサターンなどのコンシューマ機複数に移植された。

さて、“美少女ゲーム”というサブジャンルが、少なくとも『テクノポリス』編集部が提唱した当初の区分としては必ずしも成年向けのゲームソフトに限定されていなかったことについてはすでに述べた。『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』の第6話以降の展開にも関わる“コンシューマ機への移植”について、せっかくなのでここで触れておこう。

いわゆるギャルゲー、美少女ゲーム的なパソコンゲームのコンシューマ機への移植は、『夢幻戦士ヴァリス』シリーズに始まるようだ。

同作は1986年12月、NEC PC-8801シリーズをはじめPC各機種向けに発売された日本テレネットの横スクロールアクションゲームである。PC版とPCエンジン版(1989年6月)が同時発売された続編『夢幻戦士ヴァリスII』を皮切りに、PCエンジンやメガドライブ、スーパーファミコンなどコンシューマ各機種において関連作品が発売された。ただし、2006年になって成年向けのアドベンチャーゲームが発売され、話題になった『夢幻戦士ヴァリス』ではあるが、当時は一般向けの作品。

今日的な意味合いでの美少女ゲーム、つまり成年向け作品のコンシューマ機への移植は、1992年8月にPCエンジン版(スーパーCD-ROM^2)がNECアベニューから発売された、エルフの『ドラゴンナイトII』に始まるようだ。(なお、無印の『ドラゴンナイト』がPCエンジンに移植されたのは、『ドラゴンナイトIII』(1994年7月)よりも後の1995年3月となる)

折しも、パソコン向けの美少女ゲームがタイトル数、販売本数ともにすさまじい勢いで膨れ上がっていたころのこと。

販売本数10万本越えの大ヒットについては1992年末の『同級生』を待たねばならなかったが、数万本程度はふつうに売り上げるようになっていて、すでに『ヴァリス』シリーズのヒットを経験していた家庭用ゲーム業界としても無視できないジャンルに成長しつつあった。

本連載の第2回で触れたいわゆる沙織事件によって、ソフ倫が設立されるまでの短い期間だったとはいえ、水をさされた格好になっていた美少女ゲームメーカーとしても、生き残りのための選択肢として渡りに船だったのかもしれない。

かくして、エルフの『ドラゴンナイト』シリーズに続き、当時の人気メーカーだったバーディーソフト『CAL』シリーズや、GAMEテクノポリスの『秘密の花園』、グレイトの『レッスルエンジェルス』シリーズ(成年向けは4作目『レッスルエンジェルスSPECIAL -もうひとりのトップイベンター』のみ)、戯画の格闘アクションゲーム『ヴァリアブル・ジオ』シリーズ、さらには竹井正樹氏が原画・キャラクターデザインを担当した恋愛シミュレーションの先駆け的な作品である『卒業 ~Graduation~』、『誕生 ~Debut~』などの98ゲーム発の人気タイトルが、1990年代前期はおもにPCエンジン向けに、後期はおもにセガサターン向けにつぎつぎと移植されていった。『電撃G's magazine』(1992年創刊、角川書店)や、『バーチャル・アイドル』(1994年、徳間書店インターメディア)など、コンシューマ機向けの美少女ゲームのキャラクターや声優の情報を扱う雑誌も各社から刊行され始めている。

それこそ、C's wareの人気アドベンチャー『EVE burst error』などは、もともと人気作品であったところにセガサターン版でブーストがかかり、シリーズ化されたという経緯がある。

もちろん、PC-98用恋愛シミュレーションゲームの金字塔たる『同級生』シリーズも例外ではなく、関連作品がコンシューマ各機種に移植されている。

- 1995年11月 NECアベニュー 『同級生』 PCエンジン(スーパーCD-ROM^2)

- 1996年8月 NECインターチャネル 『同級生if』 セガサターン

- 1996年8月 NECアベニュー 『同級生2』 PC-FX

- 1997年1月 ユーメディア 『同級生麻雀』 プレイステーション

- 1997年7月 NECインターチャネル 『同級生2』 セガサターン

- 1997年8月 バンプレスト 『同級生2』 プレイステーション

- 1997年11月 バンプレスト 『同級生2』 スーパーファミコン

PCエンジンの国内販売台数は590万台、セガサターンは580万台だとされる。

1997年8月にセガサターン版がOZクラブより発売された、アボガドパワーズのクトゥルー神話ものアドベンチャーゲーム『黒の断章』は、じつに10万本近くを売り上げたということだから(アボガドパワーズ代表の故・浦和雄氏とシナリオライターの大槻涼樹からお聞きした数字)、『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』の本編中に出てくる「成年向けの美少女ゲームが家庭用ゲーム機に移植されて大ヒット」というビジョンは、当時の空気感として確かに存在したものだった。

加えて、第6話の作中タイムラインである1999年には、アルコールソフトの面々のような美少女ゲームメーカーの社員たちが否応なく意識させられたに違いない出来事があった。この年の春、Leafの大ヒット恋愛アドベンチャー『To Heart』(1997年)のプレイステーション版(全年齢向け)発売に合わせ、衛星放送中心ではあったがテレビアニメ版が放送されたのである。『同級生2』、『ランス』などの先行作品のOVAの多くが成年向けだったことを考慮すると(前者にはテレビ編集版が存在する)、これはちょっとした事件だったのだ。

『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』連動企画コラム一覧

- 第1回:エルフ『同級生』(1992年)を振り返る。PC恋愛アドベンチャーの道を切り拓いた異例のPCタイトル

- 第2回:1990年代のPC美少女ゲーム業界と“沙織事件”。成人ゲームと“ソフ倫”の誕生

- 第3回:「国民機」と呼ばれたマイコン“PC-98”シリーズを紹介(前編)

- 第4回:『雫』『痕』、そして『ToHeart』。ビジュアルノベルの誕生と繚乱

- 第5回:“Windows95”の衝撃とPC-98時代の終焉、美少女ゲームの勃興。PC-98シリーズ解説(後編)

- 第6回:本記事

- 第7回:『下級生』『痕』『EVEバーストエラー』などWindows時代の美少女ゲームのソトミとナカミ

- 第8回:“お姉ちゃん”といえば誰が思い浮かぶ? 1980年代~2000年代“姉キャラクター”考察

- 第9回:PC黎明期の“お色気ゲーム”。プレイヤーの高い想像力を必要とするそれはPCの誕生・発展とともにあった

- 第10回:1980年代、PC(マイコン)向けにさまざまなメーカーが展開していた“お色気ゲーム”黎明期を解説(中編)