GDC 2019会期初日にIndependent Games Summitの一環とした行われた“Put Your Name on Your Game, a Talk by Bennett Foddy and Zach Gage”は、気鋭のインディーゲームクリエイターが、“なぜゲームには作者の名前が全面に出てこないのか?”について検証するという講演。スピーカーとして登壇したのは、Bennett Foddy(ベネット・フォディ)氏とZach Gage(ザック・ゲージ)氏のふたり。

ベネット・フォディ氏は、“壺男”が山登りに挑戦するという突拍子もないゲーム内容が世界中から称賛された『Getting Over It』のクリエイター。一方のザック・ゲージ氏は、釣りゲームの『Ridiculous Fishing: A Tale of Redemption』や、最近では鮮やかなビジュアルが印象的なゴリラ脱出2Dアクション『Ape Out』で注目を集める開発者。いかにもひとクセもふたクセもありそうなクリエイターどうしによる講演と相成った。

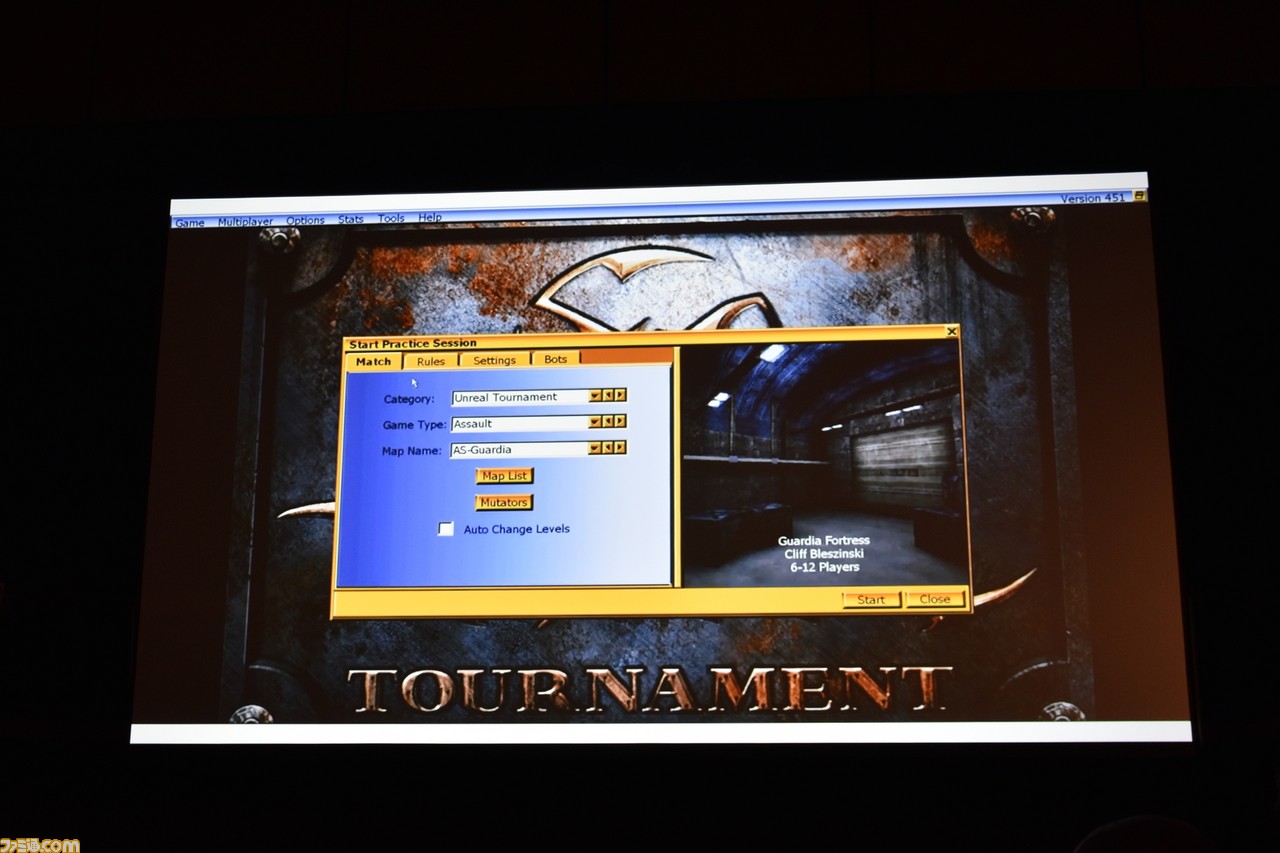

講演自体の内容は、「映画や音楽に比べて、ゲームを名前を出さない開発者が多い」という問題提起に始まり、「そもそも1970年代にアタリがコンソールに参入し、そこで記載されるクレジットは、開発者ではなく、アタリのロゴで統一されていたので、アメリカではそれがデフォルトになった」との考察があり(会社が引き抜きを恐れて名前を隠したといった説明もあり、そんなことがあったと先輩編集に聞いたことがあった!)、さらには「Modのコミュニティーでは、名前を出す傾向があり、『アンリアルトーナメント』には、クリフ・ブレジンスキの名前が入ったマップもあった」みたいなゲーム業界トリビアもありと、極めて興味深かった。ちなみに記者は初めて『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS』の意味を、“プレイヤーアンノウン氏が作った(つまりブレンダン・グリーン氏のこと)『BATTLEGROUNDS』”だという意味だとようやく知って、己の不覚を恥じた次第。

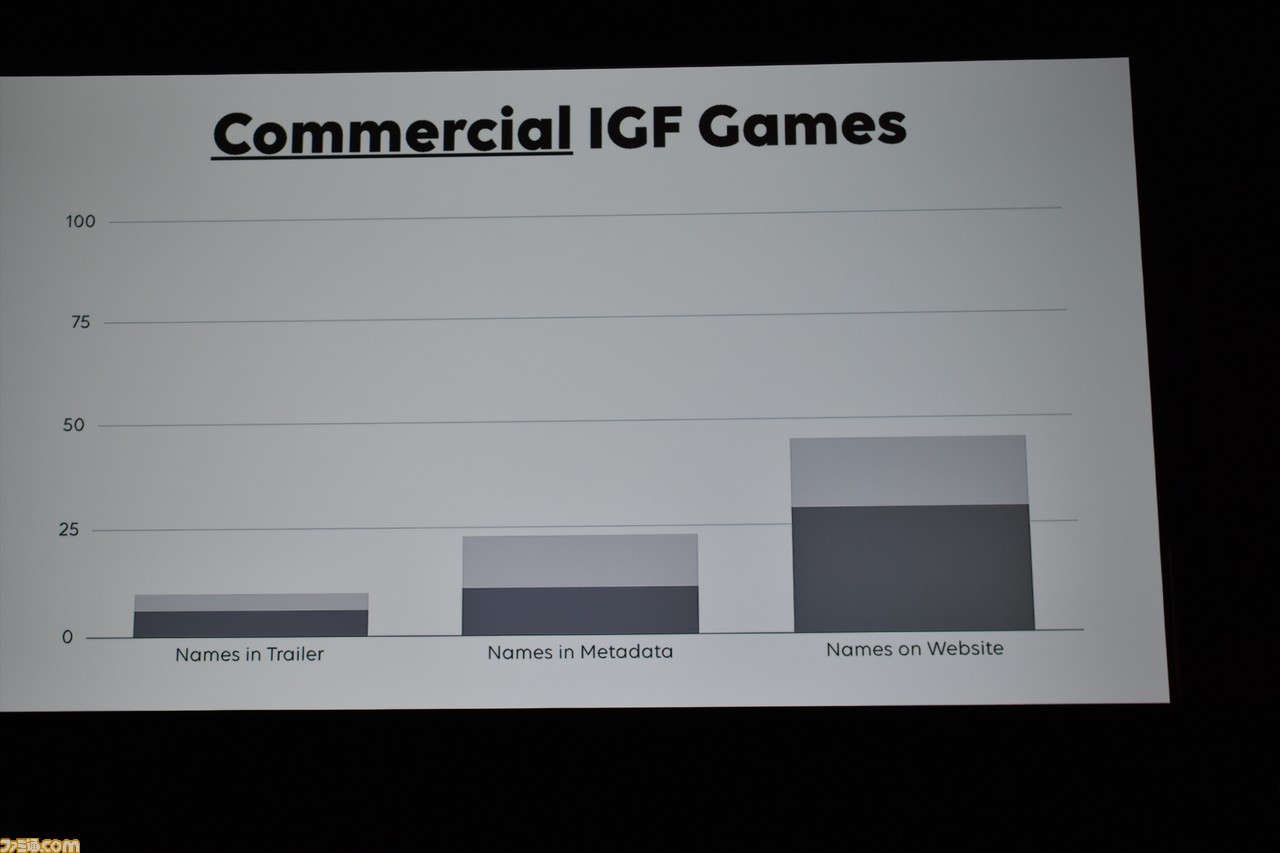

実際のところ、“いまのゲーム作者の名前が全面に出てこない”というふたりによる問題提起に関しては、ちょっと意外な感じもするが(彼らの調査によると、開発者自身が名前を出しているケースはあまり多くないようであるが)、うなづかされるのは名前を全面に出すことによって得られる結果。名前を出すことによってユーザーとの距離がぐっと縮まるというのだ。

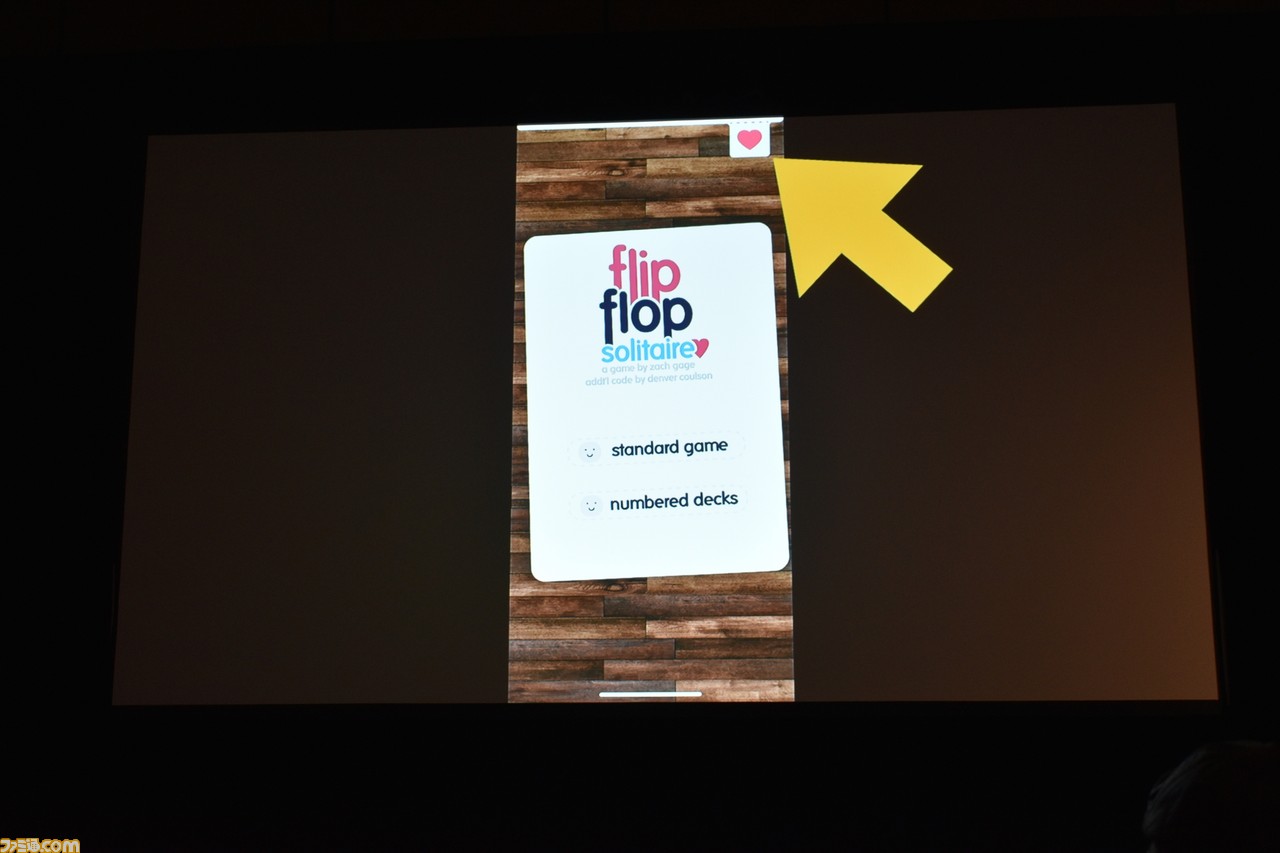

「自分が大学生のときから、自身の描いた絵には、それがどんなにデキが悪くても署名を入れていた」というザック・ゲージ氏は、最近はゲーム画面の右上に“ハートマーク”をつけて、そこでメーリングリスト登録用だったり、これまでのゲームリストや写真などをつけるようにしたという。「これって、人間が作ってるということをすごく意識させるんだよ。それに、過去作について作者自身の言葉で語れるし。ユーザーに、開発者の人を知りたがっている人は多いんだと思う」とザック・ゲージ氏は語るが、この“ハートマーク”を取り入れた結果、メーリングリストの登録者数が3倍に跳ね上がり、そのうちの半数が無料で遊べるゲームだったにもかかわらず、お金を払って購入してくれたという。「なによりも、自分が作ったメーリングリストの“窓”から、人間どうしの関係として8000人とつながることができたのはうれしい」とザック・ゲージ氏。

※以下、『Getting Over It』のネタバレに言及している箇所があります。未プレイの方はご注意ください。

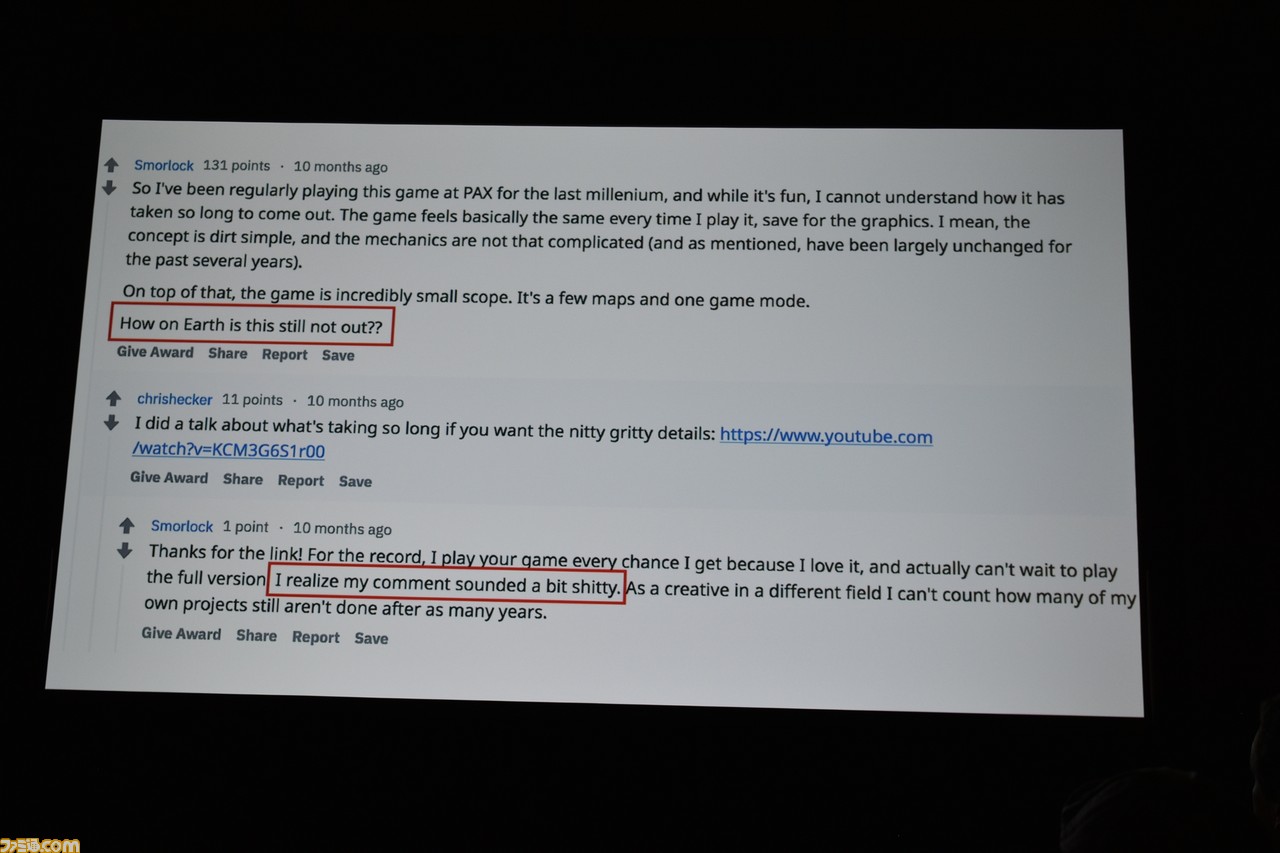

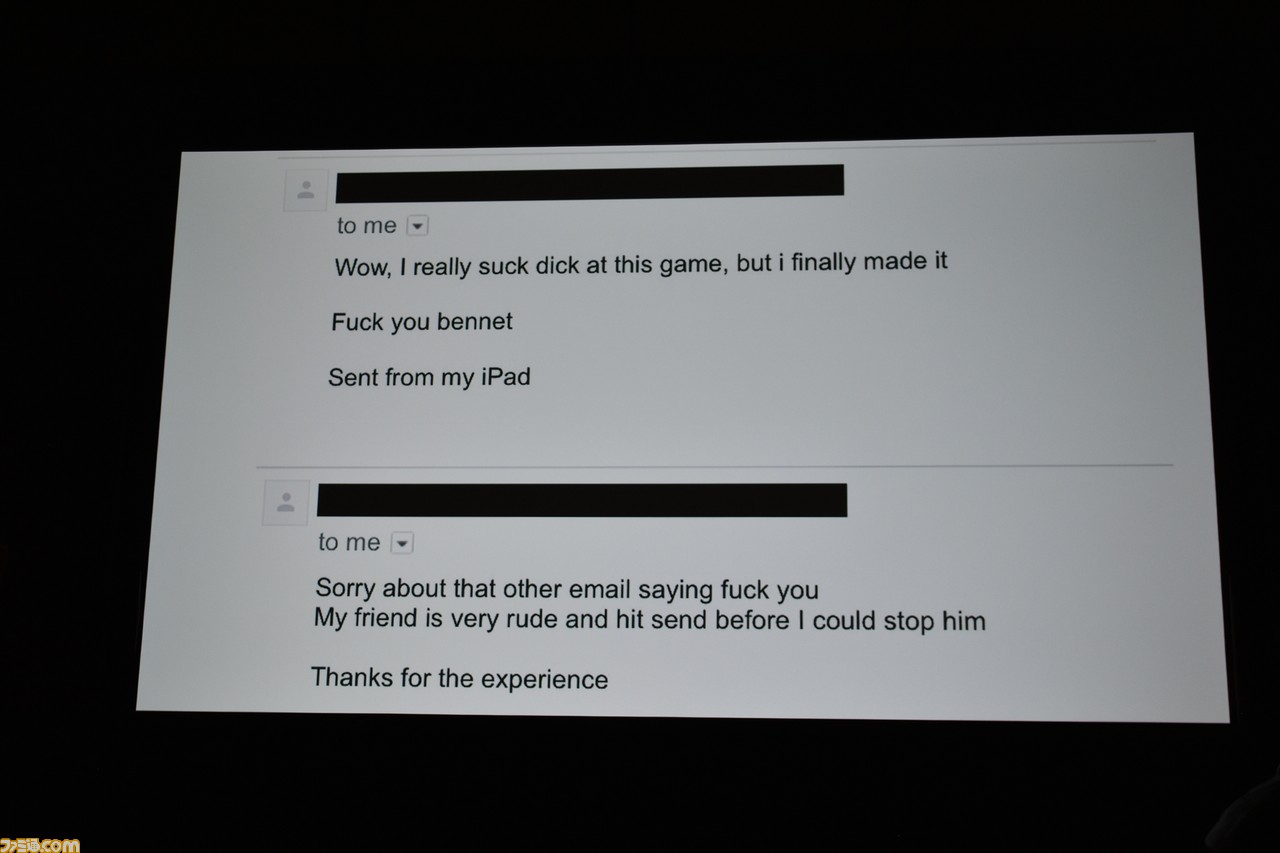

また、ベネット・フォディ氏も、「ゲーム制作者の“顔が見えない問題”は進行中」だとしてうえで、作り手の顔が見えないとプレイヤーも“プロ消費者”的な態度が強くなると指摘。たとえば、ものすごく乱暴な言葉でレビューを投稿したプレイヤーに対して、こちらから“ひとりの人間”として返答すると、大抵の人は「あ! リアルに存在する人と話しているのか」と感じて態度がとても軟化するらしい。

ちなみに、『Getting Over It』の正式タイトルは『Getting Over It with Bennett Foddy』で、ベネット・フォディ氏の名前を冠しているのだが、名前をつけた意図は、「作り手である自分を人間だと感じてほしい。そしてプレイヤーのことを人間だと感じたい」という思いがあったのだという。

そんな経緯もあり、『Getting Over It』では、ベネット氏が直接プレイヤーに話しかけるようなスタイルにしたのだという。当初は、どんな気持ちで作っていたのかをプレイしながら聞いてもらおうという気持ちで始めた話しかけだが、途中からそれは遊びながら聞いているプレイヤーに向かって話す感じに変化。最後のほうはプレイヤーに対して心からの感謝の言葉も口にしたという。

そして、録音を進めていくうちに、ベネット・フォディ氏の気持ちにも変化が起きたようだ。ゲームを作り始めたときは、自身のゲームが動画をちらっと見て終わりにされてしまうような、“使い捨ての娯楽”と思われることに、ベネット氏は釈然としない気持ちがあったのだという。それが、プレイヤーに向かってコメントを録音していくうちに、「そういう人たちと近づいた気持ちになれた」(ベネット氏)というのだ。「勝手に近づかれたプレイヤーは困ったかもしれないけれど(笑)、でもプレイヤーを近くに感じられるようになったんだ」とベネット・フォディ氏。

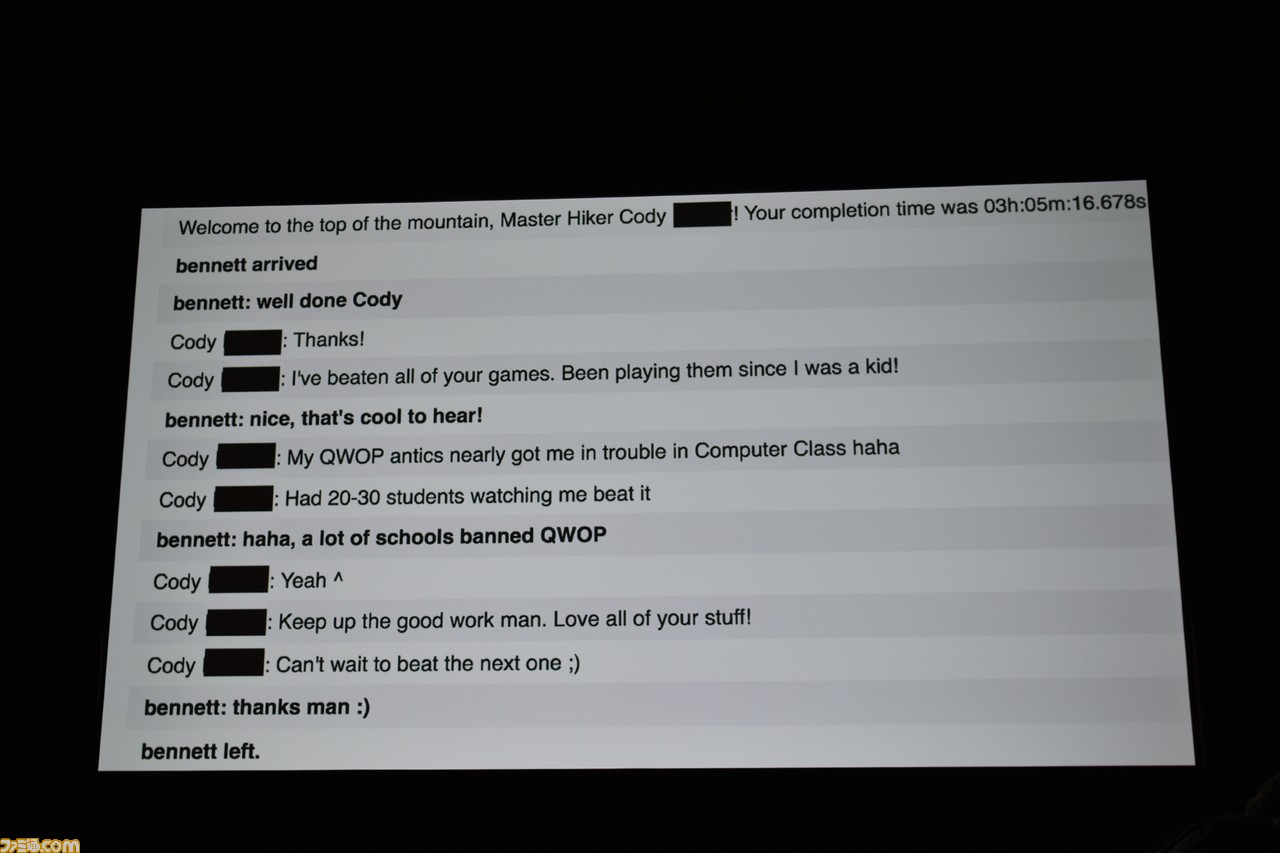

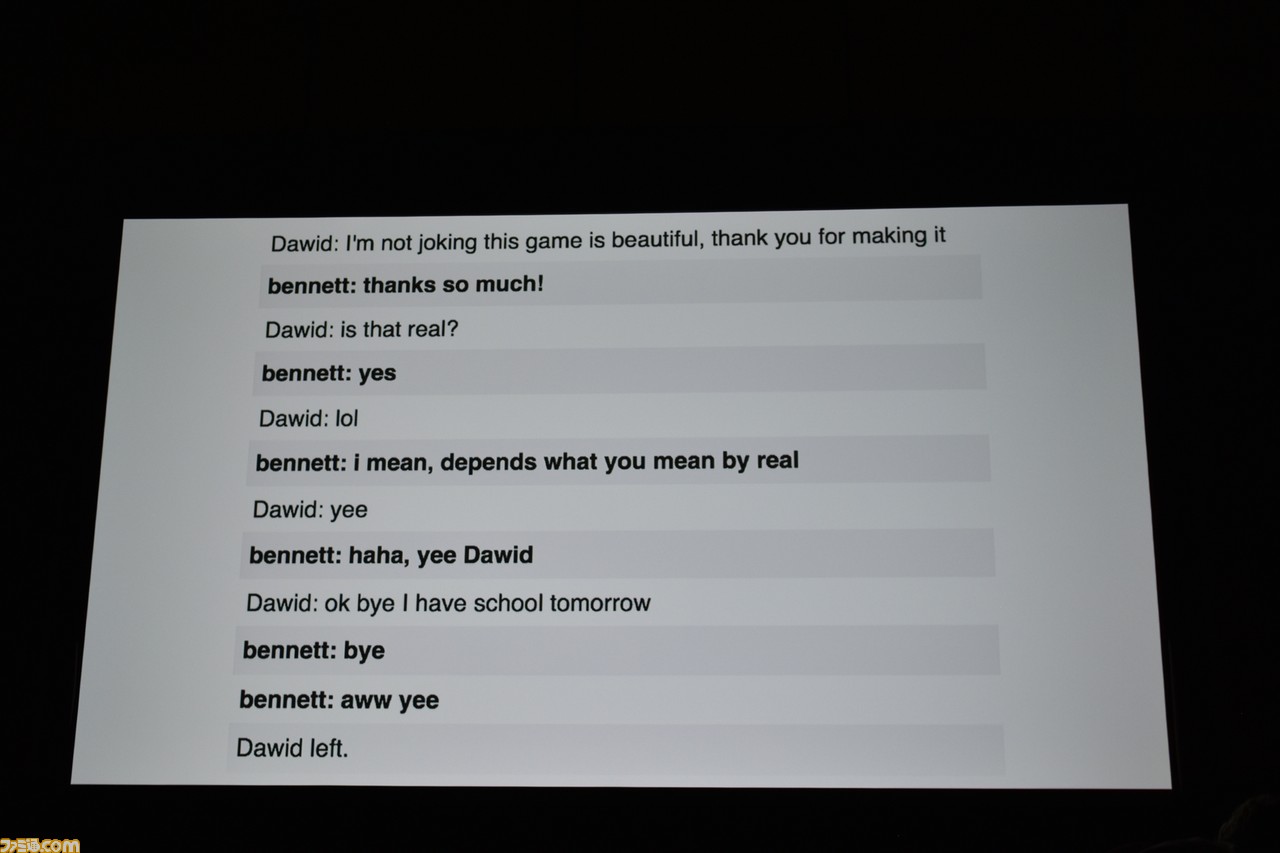

そこで、クリアーしてくれたごく一部のプレイヤーに“報酬”として、「もっと近づく」手段を用意しようと思ったとベネット・フォディ氏は語る。(「しばらく秘密にしていたけれど、いまネタバレしよう。聞きたくない人は耳を塞いでください」と前置きした上で)、当初はプレイヤーがクリアーしたらWebカメラで「どうも!」と話せるようにしようと思ったらしいのだが、さすがにそれは前に出過ぎだろうということで、チャットルームを作ったのだという。ゲームをクリアーして入室したプレイヤーがいたら、そこでベネット・フォディ氏と直接話せるようにしたというのだ。「みんな、本物だと信じられなかったみたい(笑)。“本物?”、“マジで?”みたいな感じだった」とベネット氏。多くの人は、「ゲームを作ってくれてありがとう」と言ってくれたという。それに対してベネット氏も「遊んでくれてありがとう」と伝えたのだとか。なんともいい話です!

ちなみに、ベネット・フォディ氏がいちばん心に残っているやり取りは、「ゲームが終わりに近づくにつれて、つぎの障害物に立ち向かうよりも、落っこちているときに安堵を感じていた」と語りかけてきたプレイヤー。これはまさにベネット氏自身も感じていたことで、ゲームをプレイすることで感情の共有が図られたということなのだろう。その人はいまでもベネット・フォディ氏のファンとして活動してくれているとのことだ。

「最初は、“自分も人間なんだと感じてほしくて”やったことが、最終的には自分自身や自分のタイトルとプレイヤーとの関係についての考えかたも変えてしまった」と語るベネット氏は、けっきょくのところ名前をタイトルに入れるかはあくまで“象徴”であり、それで何かが変わるわけじゃないと結論づける。最終的に大事なのは、ユーザーと自分の距離を近づけること。「あなたが遊んでいるゲームもまた、人が作っているのだと感じてもらい、自分たちもまたプレイヤーとの距離を近くに感じていくことが大切なんじゃないかな」(ベネット氏)というのは、たしかにインディーゲームらしいアプローチと言える。

最後にベネット・フォディ氏は、「ゲーム開発者がそういう流れを作っていくことで、ゲームの文化的重要度は上がっていくんじゃないかと、僕は思っている。そうすることで、いまは“アートや音楽、「果ては」ゲームまでも~”と書かれることが多い現状が変わり、“アートや音楽、ゲームは~”と並ぶことになるのではないかと思っている」と語り講演を締めくくった。