一見適当に見える、実は計算され尽くした“世界への愛”

アイルランド出身のクリエイター、デビッド・オライリー。CGアニメーションを中心に、映画「her/世界でひとつの彼女」に出てきた近未来のゲーム描写など、さまざまな作品を手掛けてきた同氏の新作『Everything』を紹介しよう。本作はDouble Fine Productionsによるパブリッシングで、海外ではプレイステーション4版が配信中。4月21日にPC/Macでのリリースも予定している。

本作は、その名の通り、あらゆるものすべてになれるというゲームだ。いや、ゲームと呼ぶのが正しいのかどうかは自信がないが、あらゆるものになれるという部分は本当だ。そして“自分だけの山を眺めるアプリ”であった同氏の前作『Mountain』に引き続いて、“デビッド・オライリーのインタラクティブアート作品”であるのは間違いない。

記者は実際にプレイして、“プランク長”や“多面体”といった概念のレベルから、水素原子、あるいはもう少し大きい粒子群、さまざまな動物、無機物、建築物、そこらに落ちているような何の変哲もない商品、大陸、雲、地球を含めた惑星、太陽、銀河にまでなり、ミクロとマクロを縦横無尽に行き来して世界をさまよった。

しかし、“なんにでもなれる”ことは、“なんでもできる”というわけではない。ゲーム的な“行動”の種類で言うと、本作のそれは3Dゲームとして異常なまでに少ない。自キャラ(?)の移動と、他の“モノ”への乗り移り、あとは一部の“モノ”が語る話(まさに物語)を聞くぐらい。特にゴールが示されているわけではないので、うろうろして、新たなモノを見つけては乗り移り、話を聞いて、またうろうろする繰り返しだ。

しかも移動は、動物なら縦に回転して動きやがるし、水平方向にスイーッと動くだけのものも多く、コリジョン(当たり判定)も適当で、普通に他のオブジェクトを突き抜けたりする。間抜けだ。だがそれでも、自分のスケールをさまざまに変えながら新規のモノに乗り移っていくのは、子供が新たな世界を発見する時の楽しさがあるし、やがてこの間抜けな世界が次第に愛おしくなってくる。

というのも、哲学的な思考を披露してくれるモノもいるのだが、モノたちが語る物語はどこかおかしいことが多い。「考えないということをしようと思う!」と決意して失敗する動物とか(小中学生が考えがちだが、そう考えると絶対に無にはなれないものだ)、「正直に言って欲しい。俺醜いよな? いや、わかってる。醜いんだよ」と自己完結しやがる路上に落ちているカギとか(高校生が考えがちだが、みんなお前のことをそこまで気にしてねぇから安心しろよってハナシである)、「この植物、ダサくね? マジ吐きそうだわ」って隣に生えている同じ植物を指して言っているのだろう野草とか(大学生っぽいが、もちろん区別はつかない)。

総じて言えるのは「いやお前が言ってもなぁ」ってことだ。キミ、これだけいろんなモノの世界が広がっているのに、そんな悩みは小さいことだと思わんかねって言いたい気にもなる(相手の物理的サイズが時に惑星や銀河だったりするのだが、まぁそれはそれ)。

実は数時間遊んだ限りでは、いかにもなれそうでなれなかったものがある。それは人間だ。集落で燃える焚き火にはなれるが原始人にはなれない。やがて街を見つければクルマが走っているが人間はいない。この世界に“考える葦”がいるとすれば、多分それは本当にイネ科の葦だ(それっぽい植物はいろいろ入っているのは確認したが、イネ科の葦が入っているか確認したわけではない。あくまで言い回しなのであしからず)。

本作のテーマは、森羅万象に対する人間の哲学的思索や認識だ。世界とは何なのか、その中で我々という存在の意味は? そんなことを考えるのは人間ぐらいだからこそ、人間はここにはおらず、人の考えは“モノ”たちに仮託されている。思索の海に浸るのはプレイヤーだけで十分だからだ。

一部の“モノ”は、出会うとイギリスの思想家アラン・ワッツ(故人)の遺した録音がアンロックされ、そのままゲーム中で存在や認識についての考えが語られていく。東洋思想の紹介者としても知られるアラン・ワッツが語る世界認識は、どこかアニミズム的な森羅万象への感謝を含んでいて、神道や日本的仏教の感性に近い(恐らく完全にキリスト教文化で育ったプレイヤーにとっては異なるインパクトがあると思う)。

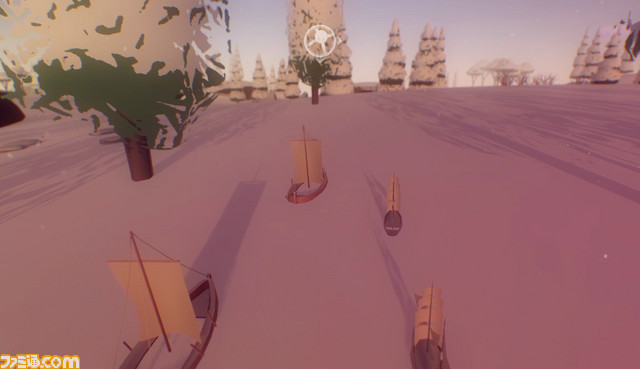

そしてゲームがさらに進むと、任意のジャンルのモノになる能力や、サイズ変更能力、任意に数を増減させる能力などがアンロックされ、世界は一気にSF的想像力へと飛び出していく。夕焼けの雪原に帆船を走らせ、太陽の隣にクマを浮かべ、湖の上に浮かぶバレーボール大の地球の中に入れば、そこにはちゃんと大陸たちが広がっている。「なんのこっちゃ」と思う人はそれでいい。でもそこに、なんとも説明しがたい感動を覚える人もいるはずだ。この間抜けな世界はなんと美しいことか!