●ゲームの“ちから”というものを信じなければいけない

2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催されている。この記事でお届けするのは、“震災復興支援技術特別セッション”と題して行われている企画の第3弾。本企画の趣旨的なものについては、第1弾を紹介する記事にて、担当記者(これを書いている記者とは別の人)の胸にグッと来る言葉とともに紹介されているので、ぜひ一度目を通しておいてほしい。

|

さて、震災復興支援技術特別セッションの第3弾である。第1弾、第2弾ではゲーム技術を震災復興にどう活かすのか? というものがおもなテーマになっていたが、今回はそこから一歩踏み込んで、実際にゲームが震災時にどのような役割を担ったのかが、東京大学大学院情報学環教授の馬場章氏より語られた。同氏の研究テーマはデジタルアーカイブとデジタルコンテンツのふたつ。それぞれの内容は、前者がさまざまな公文書をデジタル化し、それをどう活用するのかという研究“文化資源の情報化”で、後者はゲームをメインとしたデジタルコンテンツの研究“ゲーム学”となっている。今回の震災では、この両方が活かされることなったそうだ。

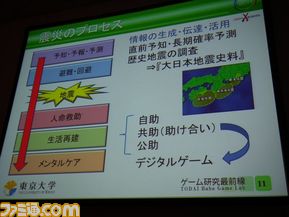

馬場氏によれば、震災は“予知・予報・予測”、“避難、回避”、“人名救助”、“生活再建”、“メンタルケア”という5つのプロセスから成っており、最初のふたつが地震発生前、あとの3つが発生後の活動となる。その中の予知・予報・予測において、デジタルアーカイブが活きてくるというのだ。地震の予知・予報・予測は2種類ある。1週間以内に発生するものなど短期間を対象としている直前予知と、少なくとも年単位で見る長期確率予測。直前予知はテレビで流れる地震速報、携帯電話に送られてくる警戒メールが該当し、こちらはデジタルアーカイブの範疇からは外れるもの。対象としているのは長期確率予測のほうである。大地震はある日突然発生するものというイメージがあるが、実際には周期的に起きるもの。では、その周期を予測するにはどうすればいいのか? もっとも堅実なのは、歴史的大地震のデータを収集し、調査することだろう。馬場氏の行うデジタルアーカイブ=文化資源の情報化が、それを行う人にとってかなりの助力になることは言うまでもない。

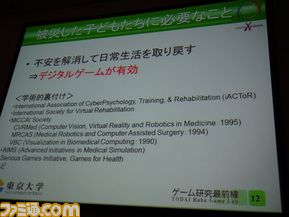

もうひとつの研究テーマであるゲーム学は震災プロセスの後半、“生活再建”、“メンタルケア”で活かされる。震災後、被災した人々は自助、共助(助け合い)、公助(国の助け)という段階を経て生活再建を行い、メンタルケアはそれとほぼ並行して進んでいく。この状況の中で、災害弱者というものが生まれる。子ども、老人、海外旅行者などがそれにあたり、彼らは自助、共助の段階でつまづく可能性が高い。当然、メンタルケアもほかの被災者と比べれば十分に行われるとは言い難い状況になってしまうだろう。しかし、馬場氏によれば老人と海外旅行者に関しては、すでにそれなりの支援体制が築かれているそうだ。問題は子どもである。身体的な問題はもちろんのこと、子どもの場合は精神的に未発達なこともあって、とくにメンタルケアが重要性を持つ。馬場氏は子どもたちの精神的ショックをやわらげる方法として、ゲームには高い効果があると説明する。これは同氏だけが語っていることではなく、海外の学会でも学術的に裏付けされているもの。また、先の震災ではそれを実証する例が複数挙がることになった。

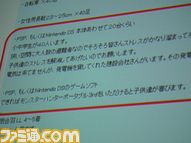

馬場氏は被災地から、子どもたちのために“PSPもしくはニンテンドーDS本体”を送ってほしいという声があったことを紹介。また重要なポイントとして、その声が大人たちから出たものであることを説明した。当然、子どもたちの意見を汲んだうえでの反応ではあるが、それが通ったということは大人たち、ひいては社会が、ゲームは子どもたちの精神的なケアになると判断した証拠だろう。この結果を受けて馬場氏らは、任天堂とCECA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)へゲームによる被災地支援を持ち掛ける。反応は早かった。ご存知の人も多いと思うが、任天堂は義援金3億円に加えて、宮城県の避難所を中心にニンテンドーDS本体と“ワンセグ受信アダプタ DSテレビ”をセットで提供。さらに社内で特別チームを組んで被災地入りした。

さらに、ゲームで被災地支援という動きは業界外からも起こることになる。人気アイドルグループSMAPの中居正広が被災地入りした際、“子どもたちのために”とニンテンドーDS本体複数台とソフトを用意していたのである。そのほかにも、被災地の子どもへゲームを送るための団体が設立されるという動きもあったそうだ。ちなみに、中居正広が用意したゲーム機は、公平性が保たれない可能性および受け取った子どもたちがたまたま被災地の子どもではなかったという問題を受けて、一時は返還も検討された。しかし、最終的には無事避難所へ届き、さらに意外な展開も見られることに。避難所の子どもたちは届いたニンテンドーDSに自主的に番号を振り、順番制でプレイするというルール付けをしたのだ。馬場氏はゲームによって子どもたちのリテラシーも成長した、とゲームのさらなる可能性に感心する様子で語る。そして、「ゲームの“ちから”というものを信じなければいけない」と会場の業界関係者に訴えかけた。「ゲームの社会的な影響力は計り知れません。ましてやデジタルネイティブと呼ばれるいまの子どもにとって(影響力は)想像以上でしょう。もちろんゲームにはマイナス面もありますが、震災のような状態ではストレスを軽減させるために必要不可欠なものだと考えています」(馬場)。

|

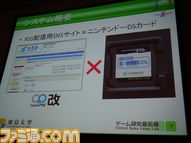

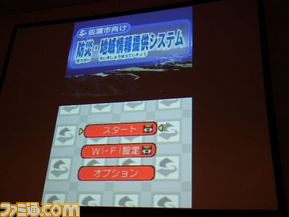

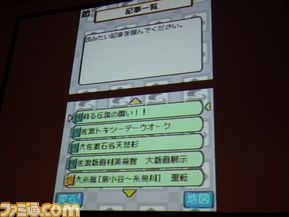

講演の後半では、震災に関連したより具体的なゲームの活用事例も紹介された。河本産業による、ニンテンドーDSを利用した防災災害情報の伝達である。同社は佐賀市向けに『防災・地域情報提供システム』というニンテンドーDS用カードを開発。作りは地域限定のRSS情報を配信するサイトを作り、その内容を通信でニンテンドーDS用カードと連動させるというシンプルなもの。これが作られた経緯にも、やはり子どもが関係している。総務省の調査によれば、若年層(小学生)の携帯電子機器保有率は携帯電話が26.0%である一方、ニンテンドーDSは88.9%と非常に高い数字を示している。つまり、小学生がもっとも所有している確率が高い通信デバイスはニンテンドーDSであり、災害を始めさまざまな情報を伝えていくデバイスとしてアリというわけだ。

馬場氏の「ゲームの“ちから”というものを信じなければいけない」という言葉。講演後半の話を聞いて記者は、馬場氏のその言葉に、ゲームの“ちから”を開発者たちに信じさせる“ちから”があるのかもしれない、と考えたりもした。