●ゲームデザインによる災害対策、ふたつの試論

ゲームは数々の悲劇を、そして永遠の別れを描いてきた。だが、たったひとつの災害がそれを簡単に上回ってみせた。記者は、震災直後に取材したあるクリエイター(ゲーム業界ではない)に「これまでと同じエンターテインメントはもはや難しいのではないか?」と言われたことがある。言わんとするところはよくわかる。楽しい話は楽しいし、悲しい話は悲しくなるし、泣いたり笑ったりすることもあるのだけれど、どこか100%じゃない。

でも、「じゃあ意味がない」なんていうことはない。辛い時、忘れたいことがある時、気分を発散したい時、ボケっとしたい時、どうしようもなくヒマで、ロクでもないことを考えそうな空白の時間から逃げたい時、いつも助けてくれるのはゲームとか映画とかマンガとかアニメとか、エンターテインメントの力だ。だからきっと、ゲームにできることは、まだまだいくらでもあるハズだ。

では、ゲームの技術はどうだろうか? 今回のCEDECでは“震災復興支援技術特別セッション”と題して、連日講演が予定されている。CEDEC 2011初日となる2011年9月6日は、“「ゲームデザイン」技術の応用”としてふたつの発表が行われた。

ひとつはゲームの技術を応用したハードウェアで、もうひとつはソーシャルゲームの仕組みを取り込んだウェブサービス。共通するのは「ゲームデザインの蓄積は、どういった形で社会に寄与できるのか?」という発想から生まれた試論となっていること。ほとんどアイデアであって、現実的な問題などを探せば、まだまだ粗も多いだろう。

モデレーターを務めたCEDEC 2011運営委員長の吉岡直人氏は、ふたつの発表に先立ち、近年こういった取り組みに使われるようになった“シリアスゲーム”という単語を今回の企画タイトルに入れなかった理由を以下のように簡潔に述べていた。「我々に起こった現実はシリアスすぎる」と。それでも何ができるのかを考えることが重要なのだ。

大野功二氏が発案したのは、自動販売機を拡張して災害情報端末とすること。このアイデアには、ゲームの技術や発想を応用して、高機能な自動販売機の開発に関わっていた大野氏の経歴が大きく関係している。

いわく、ユーザーインターフェースの設計や画面演出から、リアルタイムな反応に対応する動作や映像と音を同時に扱うといったプログラム技術まで、ゲーム開発で培ったものが自動販売機の開発でも大いに役立ったという。

「ゲームデザインやゲームの技術には、実は他業種には中々真似できないものがあるのではないか?」という考えた大野氏は、これをさらに応用したインタラクティブ楽器“mirage00”をチームで開発するに至る。タッチパネルPCを内蔵し、各種センサーにより周囲の情報も取り込んで変化していくこの“楽器”は、メディアアートの祭典であるアルス・エレクトロニカにも出展され、好評を得たそう。

「構成としては大きな携帯ゲーム機」(大野氏)であるmirage00が受けたことで、大野氏はゲームの技術の応用範囲は広いということを確信する。こうして生まれたのが、多種多様なセンサーはデバイスを内蔵し、やはり「構成としては大きな携帯ゲーム機」(大野氏)と言えないこともない、高機能なイマドキの自動販売機を、災害時に非常端末とすることだった。

なぜ自販機なのか? 大野氏は、設置が容易ですでに設置数が多いこと、ゲーム機並みのハードウェアとセンサーを内蔵し、実はネットワークにもつながっていることが多いことなどを挙げた。開発者の力で幾つかのデバイスを追加したり、ソフトウェアの仕組みを追加することで、すぐにさまざまなことが可能になるというのだ。また、自販機ビジネスが確立されていることで、ある程度の収入が見込め、単体の災害システムよりは自治体や個人などが購入しやすいといったこともあるらしい。具体的には、安否情報の入力・収集を可能にしたり、水没センサーなどを使って被害状況の伝達をはかるネットワークを構築したり、非常時の連絡拠点としての機能の実現が挙げられていた。

最後に大野氏は、「できることはたくさんある!」として、企画提案は誰でもできるし、フリーソフトやArudino(安価にセンサーを使ったハードウェアを作れるキット)を使って試作も可能である檄を飛ばす一方、ゲーム業界には緊急時の動作の規格化を、ゲーム開発者には、未来や夢を体験とともに描けるのはゲームだけだと提言し、発表を締めくくった。

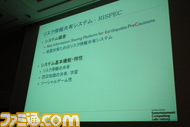

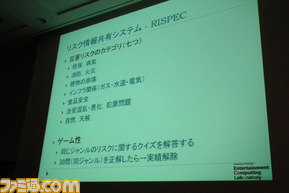

続いて、筑波大学大学院の于沛超氏は、リスク認知のためのリスク情報共有プラットフォーム“RISPEC”を発表。これは上海出身で地震とは無縁だった于氏が東京で外出時に震災に遭遇し、防災訓練で学んだことが飛んでしまったことから発案したもの。「ここで災害に遭遇したらこの公園に集まる」といった種の防災訓練“意思決定訓練”は、災害時の場所が変わってくればリスクがまったく異なり、避難経路を歩くような種の“実技・実働訓練”はもっと参加意欲を向上させることが大事であるとして、より多くの可能性に対応できるように設計されている。

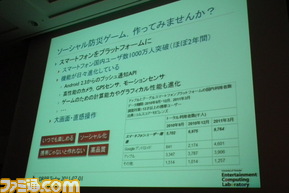

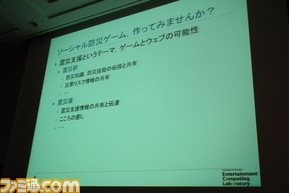

このシステムは、“この橋が崩壊するかもしれない(その場合はどう避難するか)”とか“飲用水が手に入りにくくなるかもしれない”といった可能性に基づいたリスク情報を投稿する“発信者”と、その情報を応用したクイズなどのコンテンツによって学習を行う“受信者”によって成り立つ。スマートフォンのGPSなどを利用して、リスク情報が投稿された場所に近づくと“受信”を行うといった仕組みが考えられており、于氏もまた、スマートフォンを活用したソーシャル防災ゲームを作ってみないかという提言を行っていた。なお実際に、10月15日ごろより“rispec.info”にてテスト版の公開も予定しているとか。