|

||

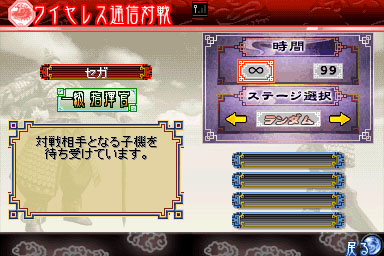

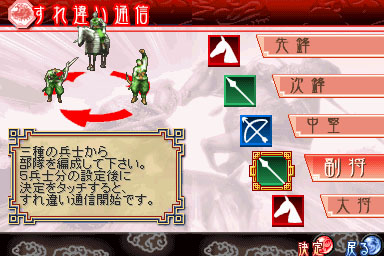

カード出荷枚数が1億枚を突破し、いまなおゲームセンターで絶大な人気を誇るリアルタイムカード対戦ゲーム、『三国志大戦』シリーズ。本作は、その話題作にオリジナル要素を加えたニンテンドーDS版だ。ひとり用モードの"三国英傑伝"や"鍛錬ノ章"、DSワイヤレス通信やニンテンドーWi-Fiコネクションを使い、ほかのプレイヤーとの対戦が楽しめるぞ。そんな『三国志大戦DS』を紹介するこのコーナーも、ついに後編へ突入! そこで今回は、本作から『三国志大戦』シリーズをプレイする人たちに、300枚以上ある武将カードの中から、どの武将カードを選べば強いデッキが作れるかを伝授! また、プレイするうえで重要な兵種ごとの攻撃テクニックや、通信機能を利用したモードが楽しめる"通信ノ章"を詳しく解説していく。もちろん最後には、前編で登場したあの3人の猛者プレイヤーによるコラムも掲載。こちらも要チェック! カード出荷枚数が1億枚を突破し、いまなおゲームセンターで絶大な人気を誇るリアルタイムカード対戦ゲーム、『三国志大戦』シリーズ。本作は、その話題作にオリジナル要素を加えたニンテンドーDS版だ。ひとり用モードの"三国英傑伝"や"鍛錬ノ章"、DSワイヤレス通信やニンテンドーWi-Fiコネクションを使い、ほかのプレイヤーとの対戦が楽しめるぞ。そんな『三国志大戦DS』を紹介するこのコーナーも、ついに後編へ突入! そこで今回は、本作から『三国志大戦』シリーズをプレイする人たちに、300枚以上ある武将カードの中から、どの武将カードを選べば強いデッキが作れるかを伝授! また、プレイするうえで重要な兵種ごとの攻撃テクニックや、通信機能を利用したモードが楽しめる"通信ノ章"を詳しく解説していく。もちろん最後には、前編で登場したあの3人の猛者プレイヤーによるコラムも掲載。こちらも要チェック! |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

前編で登場した個性溢れる3人のプレイヤーに、今度は通信対戦にチャレンジしてもらったぞ。アーケード版でもりもり全国対戦している彼らだが、ニンテンドーDSの通信対戦にはどのような感想を持つのか!? |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| (C)SEGA |

|

|||||||||