アメリカ・サンフランシスコで2022年3月21日~25日(現地時間)に開催された、世界最大規模のクリエイター向けカンファレンスGDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2022。その中で行われた注目のセッション“Independent Games Summit: Sacrifices Were Made: The 'Inscryption' Post-Mortem”の模様をお届けする。インディーゲームデベロッパーであるDaniel Mullins Gamesのダニエル・マリンズ氏が自身が開発したカードゲーム『Inscryption』(インスクリプション)を語った講演だ。

ご存じの通り、『Inscryption』と言えば、GDC 2022の会期中に発表された“Game Developers Choice Awards”(GDCアワード)において、その年のもっともすぐれたタイトルに贈られる“Game of the Year(ゲーム・オブ・ザ・イヤー)”に輝いた1作。GDCアワードと言えば、開発者が選出する賞で、いかに『Inscryption』が開発者から高い評価を受けているかがわかる。セッションが行われたのは会期初日となる3月21日で、“Game of the Year”受賞前となるが、高い注目を集め、多くの聴衆を集めたセッションとなったようだ。

セッション内容は、開発工程やエピソードについて。限られたアーティストの協力を得ながらも、ほぼひとりで作り上げたその流れや出来事、狙いが、ときおり笑いも交えて惜しげもなく語られた。ここでは、その内容のほぼすべてを、ダニエル・マリンズ氏の講演の言葉を生かした形で紹介する。貴重なストーリーから熱い思いとゲームづくりのヒントなどを感じ取っていただきたい。

※講演という性格上、以降『Inscryption』のネタバレを含みます。未プレイの方はご注意ください。

開発期間1: 短時間ゲーム制作イベントで生まれた『Inscryption』の原型

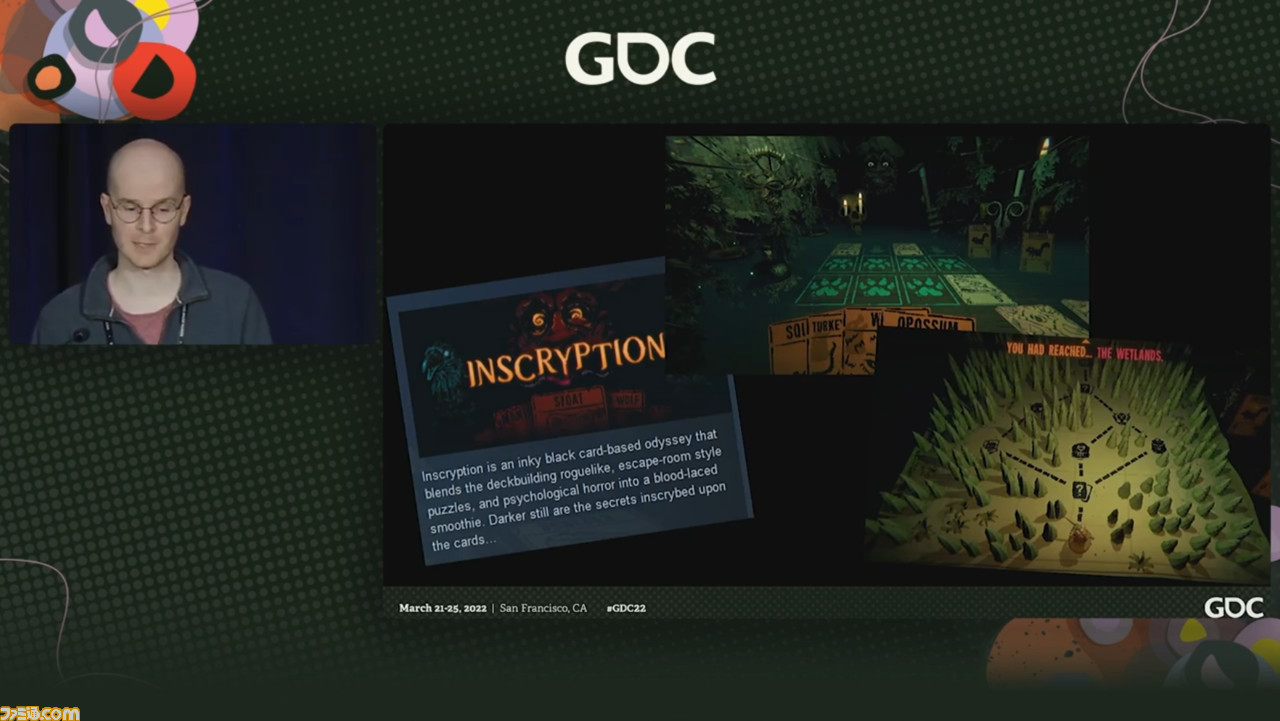

まずご存じでない方のために説明させていただくと、『Inscryption』は黒インキ塗りのカードを使ったデッキ構築型オデッセイといえば分かりやすいかと思います。デッキ構築型ローグライクのゲームと脱出ゲームのスタイルを、パズル要素を交えて3Dの不気味な小屋の中でブレンドしています。ある時点で脱出ゲームから離れて見た目もプレイも変化しますが、中枢の仕組みはそのまま残ります。その後大きく変化して3Dの未来的ロボ工場になりますが、コアなゲーム部分はそのままです。そして再び大きく変化してフィナーレを迎えます。

これらすべてがライブアクション、ビデオの中で語られるメタナラティブ(絶対的な存在や真実によって担保された世の出来事。歴史的意味、経験または知識の物語に関する包括的説明、物語に対するナレーション)に包まれたものになっています。

壮大な背景になりますが、もともとはシンプルなところから始まりました。『The Hex』の開発を終えて2018年も終りが見えてきたころ、私はゲームジャム(ゲームクリエイターが集まり短時間でゲームを制作するイベント)に戻ることを楽しみにしていました。いちばん好きなものは“Ludum Dare”(ゲームジャムの競技形式のひとつ。48時間(2日間)で与えられたテーマに沿ったゲームを1本作成。参加者どうしがピアレビューによって勝者を決める)でしたが、そのときのテーマは“犠牲は払わなくてはならない”というものでした。

当時、私はそれまで同様『マジック:ザ・ギャザリング』(以下『マジック』)をよくプレイしていたのですが、このゲームと犠牲のつながりがよくわかりました。『マジック』では多くの犠牲が払われますが、これはカードゲームの仕組みとしてよくあることでもあったので、当時のゲームジャムでカードゲームを作ってみるよい機会だと思ったのです。

まずは『マジック』に不気味な森の小屋のようなテーマをつけました。邪悪な象徴学や不気味な森のテーマを、プレイヤーのテーブルの向こうに設けたわけです。つぎにそのテーマをさらに掘り下げて、手や目玉、あるいはもっと大きな犠牲を払う要素を加えました。そうしてできたのが、プレイヤーが不気味な小屋の中でリスをリソースカードとしてグリズリーのような、より大きな獣とプレイするというスタイルです。不気味な小屋の中でギョロ目の男と対峙し、最後には自分あるいは子どもを犠牲にするという恐ろしい決断を迫られることになります。

このゲームジャムでは大成功を収めました。“Ludum Dare”で2位になることができ、私にとってはとても大きな実績を得られました。有名なYouTuberがこのゲームについてのビデオを作って紹介してくれるなど、視聴数やダウンロード数がそれまでで最大のゲームジャムゲームになった以上に、何かをつかんだという実感を得られたのです。

ただ、当時はつぎに制作・発売するゲームが何になるのか自分でもわかっていませんでした。もちろん、このゲームジャムでのタイトルが、つぎの大きなゲーム、何年もかけたプロジェクトに成長し、前2作の成功に匹敵するとはイメージしていなかったのです。

開発期間2: グラフィックへのこだわり。安価なアセットと優秀なアーティストとのハイブリッド工法

当初、きちんとやりたいと思っていたことのひとつがアートスタイルでした。『The Hex』の開発では大量のやるべきことに飲まれて、それをなし得なかったと思っていたので、今回はこれを完璧に仕上げて途中で見直さずにすむようにしたかったんです。

このアートスタイルで目標としたのが、『The Haunted Cartridge』のフィクションを売るための、完全に不誠実で少し茶化したレトロ3Dの美学でした。特定の時代のハードウェアやデバイスを模倣することに興味があったわけではないのですが、それらから喚起されるフィーリングを取り入れたかったのです。と同時に、個々のアセットをスタイライズするというより、シェーダー、ポストプロセスなどのテックアート側でこれを達成したいとも思っていました。

この工程において、最後までフルタイムでコラボをしてくれる3Dアーティストを見つけられるとは思わなかったので、これまでいっしょにやってきた人たちと無料アセットをオンラインで入手して進めていきました。あるスタイルガイドを作ってそれに従うのではなく、ゲーム自体がスタイライズしていく形を目指して進めていました。

テックアートのゴールは、“1. 統一した美学を作り出すための異種アセットの均質化。テックアートを使えば無料アセットなどでも統一感が出せる”、“2. アーティストがスタイライズするのではなく、ゲーム自体が作り出す”、“3. エフェクトがアセットを強化する。エフェクトが入ればゲームがよく見えるのは当然だが、ゲームでは明確でないこともある”です。

ひとつ目の秘密兵器はピクセレーションのダウンレンジングです。これは、インディーゲームでは秘密でもなんでもなくて、一般的なエフェクトとはなりますが、高解像度のスクリーンを小さく、私の場合は約半分にして960x540、1080pのハーフサイズにしました。小さくすることで得られるメリットが、テクスチャーが完全でない、ノーマルマップがマッチしない、スポットやシャドウが思った通りになっていない、モデルとシャドウのあいだにギャップがあるなど、マイナーな不完璧さを作ることができ、隠されたアートワークフローが容易になることです。加えて見た目もクールでとても気に入りました。『A Short Hike』もそうですが、私はこのようなゲームの外観がとても好きなので、この手法を使えてとてもうれしかったです。

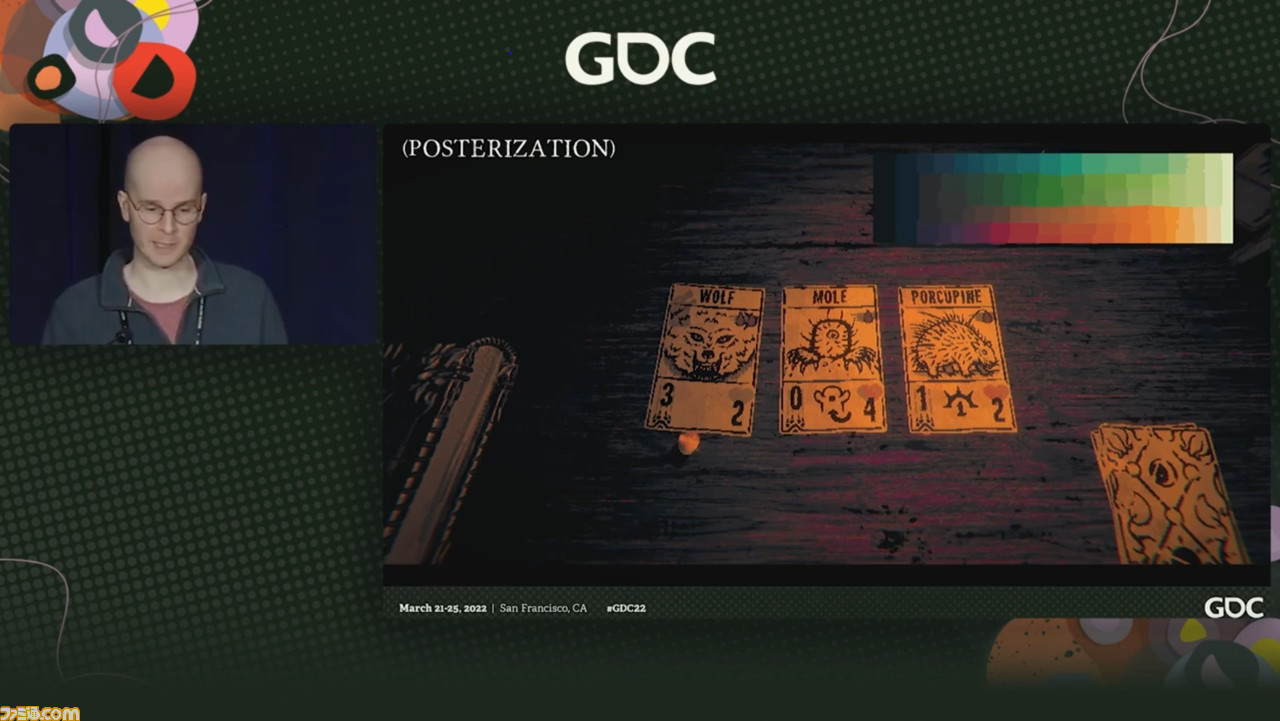

ふたつ目の秘密兵器はあまり使われることがなく、かつ一般的ではないと思いますが、ルミナンス・スレショールド(色彩のしきい値)によるポスタライズ(色数を極端に減らすことでファミコン・ゲームボーイやセル画のようにできる手法)と言われるものです。すべてのピクセル、色に敏感、色彩感覚が豊かな友人が作ってくれたものがカラーパレットにはまっています。

ただ、この感じが気に入ってゲームに取り入れたいと思ったものの、明るい部分はカードのテキストが見えにくくなるなどの課題もありました。そこで妥協点を見つけ、カラーが明るければ明るいほど、カラーパレットには縛られないようにしたんです。その結果、気に入ったダークシャドウが得られ、エッジ部分が滲んだ明るい部分はグラデーションが十分にあり詳細が明確になりました。ライトのカラー、テクスチャーを指定するためパレットは使っていますが、必要な細かいグラデーションを得ることができたわけです。

ちなみに照明システムを使わずにシャドウを完璧にするためにグラディエント(ベクトル解析におけるスカラー場の勾配)を4倍取り入れてドラッグして調整しています。実際にライトで苦労せずに楽におこなえました。それまで別のシステムを使っていたときは微調整がうまくできなかったので、このメリットが享受できたと思っています。また、悪役のギョロ目のLeshyは周囲の闇と同じカラーなので完全に闇に呑まれており、ギョロ目の白だけが見えています。ここからかなりのスーパーパワーをもらったので、オンラインの無料アセットやパブリックドメインにあるアセットを無料、あるいは5~10ドルほどの安価で入手し、ゲームに取り入れて進めることができました。

多くの人には、アセットがカスタムメイドなのかオンラインで入手したのか見分けがつかなかったと思います。本物らしいスカルもあればスタイライズされたものがあり、絵画も取り入れましたが、アーティストを雇うよりずっと安価に入手でき、かつゲームに最適化できました。スカルに刺青をするなど細かいものは作れないので、アーティスティックな自由度がなくなると思うかもしれないですが、実際には素早くシーンを作り上げることができました。たとえばスカルにろうそくを刺してみて、思い通りになればそのまま使えます。アーティストと何日も何週間もやりとりをして作る必要がなく、私にとっては早く、かつ安価にできたことがよかったです。

とはいえ、有能なアーティストは必要です。とくに自分の場合はLeshyが装着するマスクなど非常に多くのカスタムアセットを必要としていたので、有能なアーティストの助けは不可欠だと考えていました。結果、アーティストが私の作ったさまざまなエフェクトを理解してくれて、さらによりよいものが作れました。たとえばマスクの深い皺。シャドウに光が当たり見栄えが増しました。これはとても重要な点でした。

開発期間3: カードゲームシステムへのこだわり。情報を出さず、ミステリアスに

まだこのころはACT3の『Deathcard Cabin』を開発しており、これをゲームタイトルにすることしか頭になかったです。当時の内容はいまと変わらないところも多い一方で、『Slay the Spire』を基礎ゲームとして使っており、いろいろな実験をやって成功しない場合も重要な開発シーンにできました。断続的なカードピッキング、そしてカードバトルを伴うプロシージャル(数式や処理の組み合わせ)に作られたマップの方式など、うまく仕上げることができました。

この時期、これまでと違うチャレンジもいくつかやっていました。ひとつ目が、ゲームのステータスを表すUIをなくしてその場で直接表現されるものだけにした点。ふたつ目は、カードテーブルから立ち上がり、ローグライクを完全に離れることができるという点です。いくつかのパズルを解きながらキャビン内を探索できる要素です。そして3つ目はミステリーが徐々に解明されていくという仕掛けです。キャビン内ではしゃべるカードや不思議な会話など、意味不明なことが起きます。当時、自分で書いていても何になるのかわかっていなかったほどです。

『ハースストーン』など多くのデジタルカードゲームではたくさんの情報があるため、クリアーなUIが必要になります。その解決として、テーブル上のすべてが見られるバーズアイビューは役に立つのですが、不利な点もいくつかありました。一人称視点であるためすべてが大きく、とくに遠くのものがはっきり見えてはいけません。デフォルトビューでは後方のカードなど見えないものもあり、ダウンレジングなども絡めて、細かいテキストなどは読めないなど行っています。

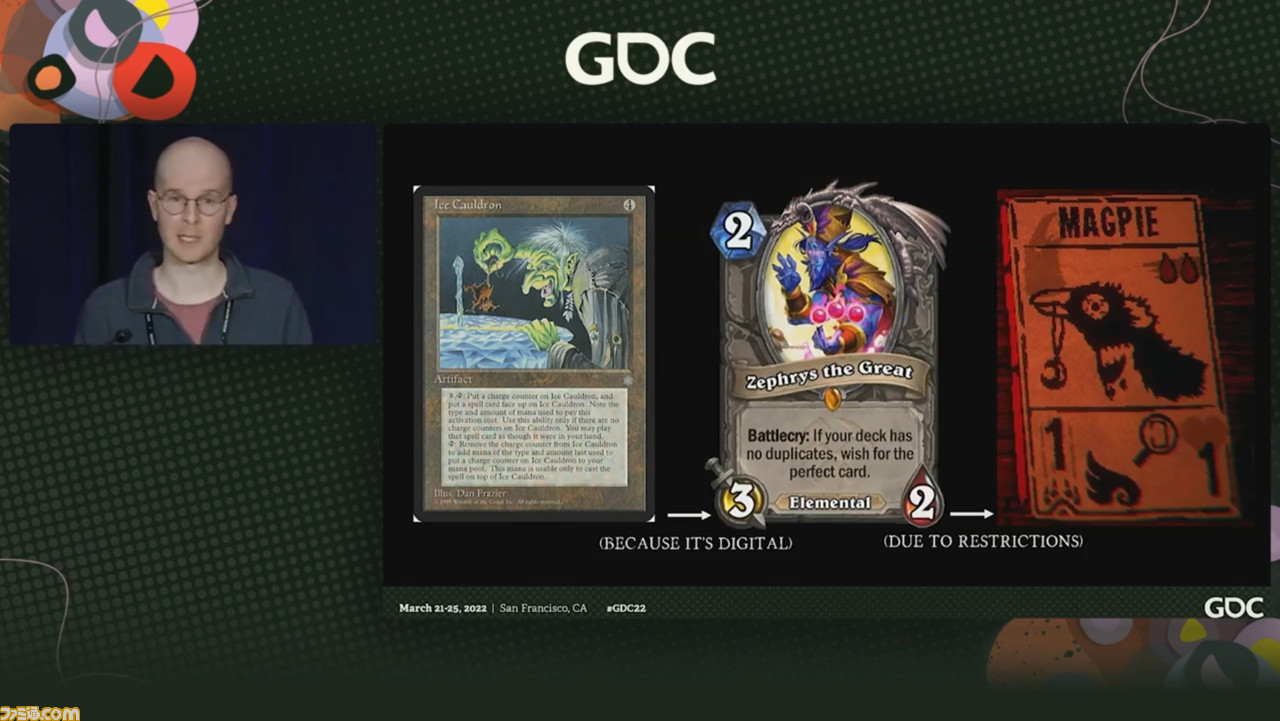

『マジック』のような多くの物理的なカードゲームは長いテキストが書かれたボックスを使っています。複雑なカードではより必要になってくるわけで、コンピューターがやってくれるわけではないので、すべてのディテールを書いてプレイヤーが理解できるようにしておかなければならないわけです。一方、『ハースストーン』などのデジタルカードゲームは、コンピューターが同じアルゴリズムを実行することでこれを回避しているので、実際のカードは一般的に何が起きるのかという筋書があればよいわけです。私はこれを一歩先に進めて、カードのアビリティをセジュール(マークを表しそこから連想・解説する)というもので表現させました。

かなり早期からルールブックがあり、セジュールを右クリックすると解説が出ます。『ハースストーン』での一般的解説のようなものですが、つねに右クリックで解説を見る動作をプレイヤーに押し付けたくはなかったので、自由に思考を巡らせてほしかったんです。そこで多方向から攻めることにして、まずカードが表示されたら会話をフレーバーテキストで与える。「罵られたスカンク。その臭いはエネミーの力を減少させる」というようなものです。セジュールと実際にゲームの中で起きることの隠喩となっています。

セジュールを書いているときには、カードが実際にやることを解説するのではなく、隠喩を使うように心がけました。矢印でエネミーカードのほうを指してマイナス1と書くこともできましたが、多くのボードゲームプレイ経験から、多くのシンボルやナンバーがある中でこのような形で使うと混同してうまくいかないことは明白でした。プレイテストの結果も含め、効果の説明ではなくアイコンを使って隠喩を強化するやりかたがよいことがわかったんです。

テーブルから離れ行う3Dの一人称視点による探索は、パズルを解く要素と結びつけ、パズルを解くことで何かをアンロックでき、それがカードゲームに反映される。この要素でまずゴールとしたのはメタプログレッションシステム(高次の永続的に強化できる仕組み)で、『Rogue Legacy』のようなモダンローグライクの多くでは、リセットを何度もくり返しながらも永続的な成長・強化が行えます。何度もやれば、いずれはエンディングに到達できる可能性が高くなるからです。しかし私は支配的なゲームループから解放し、ローグライクから離れて何か違うものを見たいと思っていました。これはストーリーやロア(知識・言い伝え)をさまざまなやりかたで伝えるための別のメソッドです。

私が夢見ていたのは、ゲームをプレイしてパズルについて何かひらめき、立ち上がってパズルを解き、別のパズルに挑戦したものの解くことができずにテーブルに戻り、カードから再びひらめきをもらうというものでしたが、実際にはこの通りの展開にはなりませんでした。パズルが何らかの理由で難しすぎると、プレイヤーはメインのローグライクループに入って飽きるまでくり返します。このようにパズルは解きやすいほうがよいことがわかったので、そのようにしました。しかし、あとになっていくつかのパズルはやさし過ぎて一回で解けてしまい、私が求めていたひらめきを得るところまでいかないこともわかったのです。

開発期間4: 『ゼルダ』や『ポケモンカードGB』なども参考に、分析も重ねて楽しさを形に

ゲーム内にはミステリーもあって、トーキングカードは助けを求めてきますが、彼らが誰なのかわからないし、言っていることも意味がわかりません。そこに対して得たのが『ポケモンカードGB』からヒラメキです。このゲームは、若いころにゲームボーイカラーでプレイしていたのですが、再び手にすることで、とても驚いた事実に気付かされたんです。これほど複雑なカードゲームを小さなピクセルのキャンバスに表現し、クールでありながらもとてもチャーミングでよくできている。『Shovel Knight: King of Cards』もプレイしていたのですが、それらが合わさって決定打となり、多くを表現しないミステリアスさが、ゲームが進む方向だということに思い至りました。

この境地に至り、早速取り組むことにしたのが2020年の春。コロナの影響が出始め、家で仕事をしていた人たちが外に出られず苦労する中で、私は非常に幸運でした。仕事場はブリティッシュコロンビア大学のそばにあって、ランチタイムにはピクセルアートのチュートリアルビデオを見て参考にしたりしました。少し不思議なことですが、開発期間の中でもっとも楽しい時期でした。

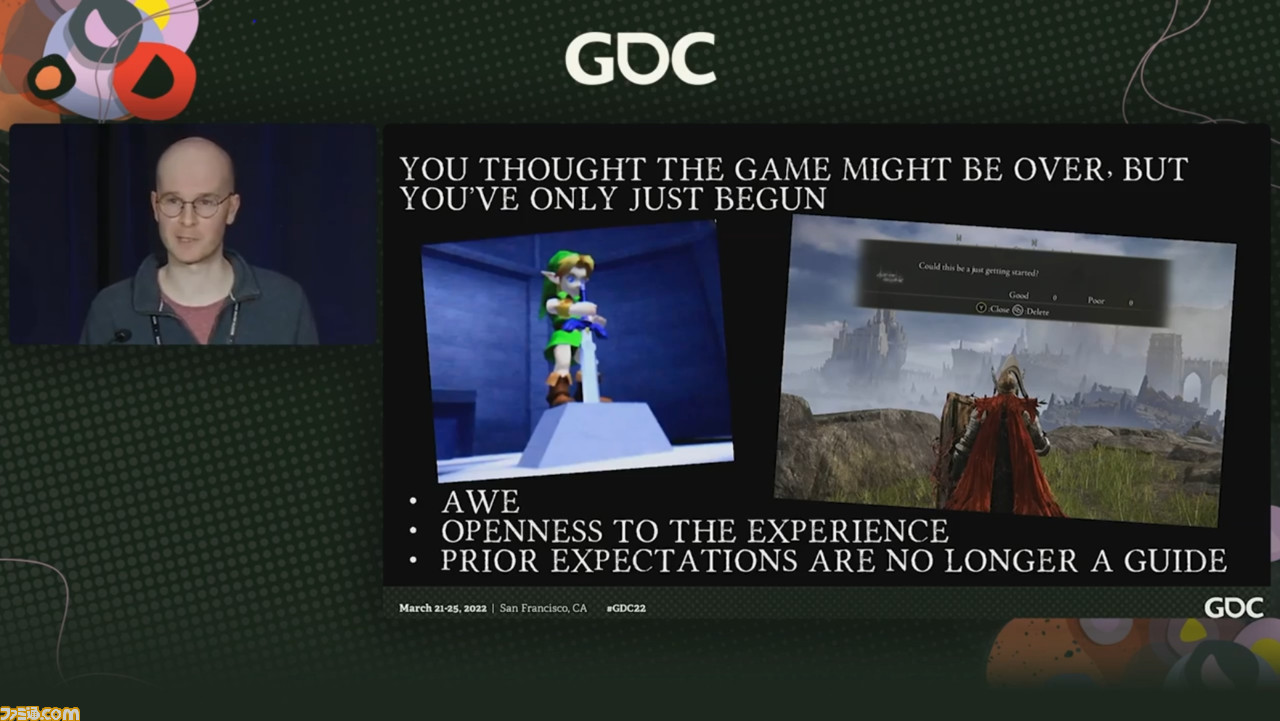

このときはACT2を作っていて、ACT2では何かが終わったと思ったらそれは始まりに過ぎなかったという感じを追求していました。これは子どものころに『ゼルダの伝説 時のオカリナ』をプレイしていたときに感じたものに通じています。リンクがマスターソードを抜いたとき、「ゲームは終わってしまう、少なくともガンドルフとの最後のバトルになる」と思ったものですが、それが大人のリンクとして7つのテンプルに行くことになるとは想像できませんでした。

最近『エルデンリング』でも同じことを感じたのですが、とてもパワフルな感覚です。それは畏怖の念であり、期待が裏切られ、つぎにやってくる経験を受け入れる気持ちだと気付いたんです。それまでに持っていた期待は案内の役目を果たせなくなり、来るものを受け止めなくてはならない。ゲームでも映画でもこの感覚はとても楽しいですよね。

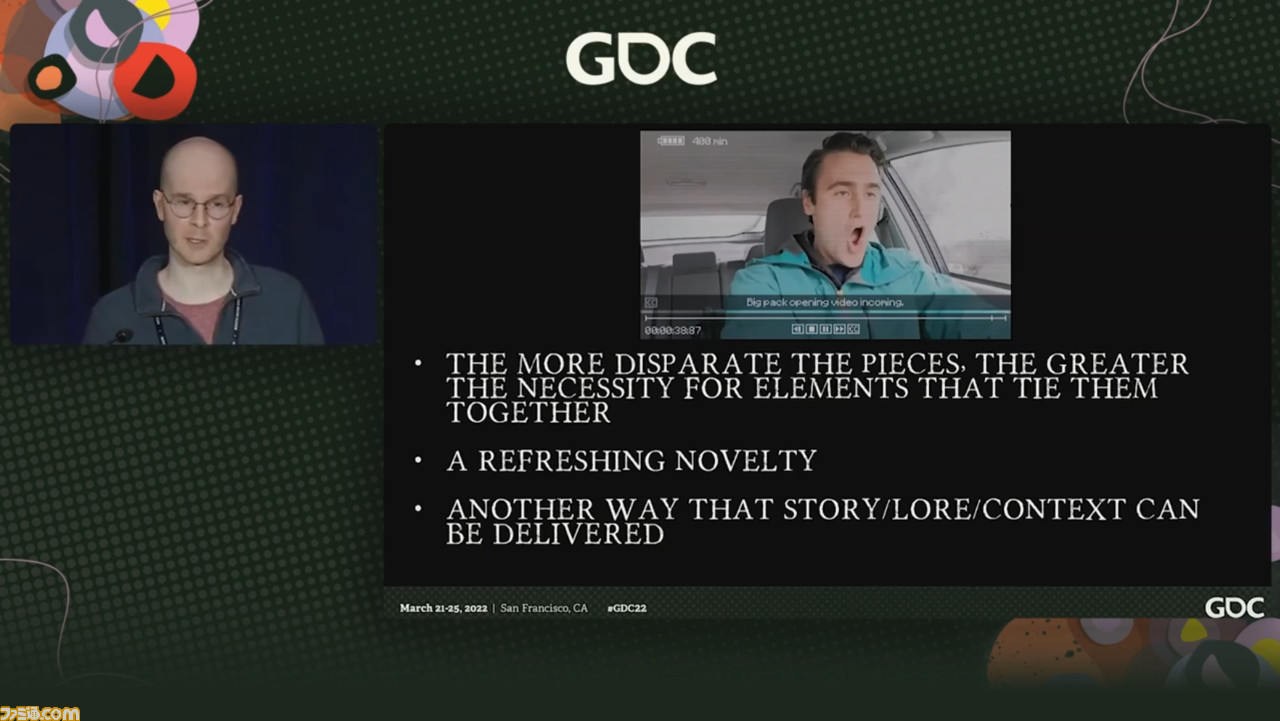

ACT2で求めていたもうひとつ。大学時代『マジック』をプレイしたり話したりする仲間がいて、誰かが同じようで違うゲームを持ってきたときに『マジック』用語を使って新しいゲームを分析するのがとても楽しかったんです。そこで『Inscryption』のプレイヤーにも同じような経験を提供できないかと考えました。カードパックを開封する、デッキ構築する、ローグライク・ランを通じてデッキをひとつずつ積むのではなく、実際にカードを集めて最初から全リストをコレクションするといったことを採用しました。私自身が楽しんだのと同じように、『マジック』のコアプレイヤーはきっと喜んでくれると思ったのですが、その狙い通りにいきました。

ただ、ローグライク、インディーナラティブ経験を求めてプレイしている人はどっちつかずに感じているようでもあり、ACT3では再びすべてが変わる、まったく新しいサプライズへと進めたのです。

開発期間5: 役者出演シーンはじつは失敗!? 最終ACTとテストプレイパート

2021年の始めは、東バンクーバーの小さなカフェでACT3のクレージーなフィナーレの作業を行っていました。と同時に、パブリッシャーとなってもらえたDevolver Digitalと話を始めたころでもあります。このことが、パズルの最後のピースを提供することにもつながり、開発期間の最後のほうで起きたビッグサプライズのひとつでした。

2020年後半にはようやく役者の方たちと話を行ったものの、収録はゲームがリリースされた2021年に入ってからなので、最後のほうの作業でした。メタナラティブは、ライブアクション動画を通じて展開していきます。カードゲームを扱うYouTuberのルーク・カーターは、とある森で『Inscryption』が入ったフロッピーディスクを見つけ、その後悲惨なことに巻き込まれることになります。ACT1の不気味な小屋、ACT2のゲームボーイから刺激を受けた未来的工場があり、最後にはこれらをブリトー(トルティーヤに具材を乗せて巻いたメキシコ料理)を巻くようにまとめるものが必要だと考え、動画が最適だと感じ取ったんです。キャビンで立ち上がってループから抜けて新しいことをやる。そしてそれがゲームの中で起きれば、ナラティブや前後関係、ロアを与える手段になります。

じつは自分にはアマチュアの映画監督の経験があるんです。高校時代、いまなら顔をしかめてしまうような映画を撮っていたのですが、逆にこの経験が本物の役者を使った今回の作品には役に立たないどころか、ルークの着替えシーンで大失敗も招いてしまいました。ルークがシーンの中でシャツを着替えてカットとなる。知っていてやったことではありますが、監督として臆病で役者に思った通りの演技をするよう指示できせんでした。撮るべきシーンはたくさんのシーンがあるにも関わらず、十分なテイクが取れず満足できなかったんです。そこで、苦肉の策としてふたつのテイクに分けて、前後としてつなげたのです。

ただ、驚くことに、ファンの方々はそれを意図的なものだと受け取ってくれたんです。その点は申し訳ないのですが、これは監督としての力不足によるもので、狙ったものではありませんでした。

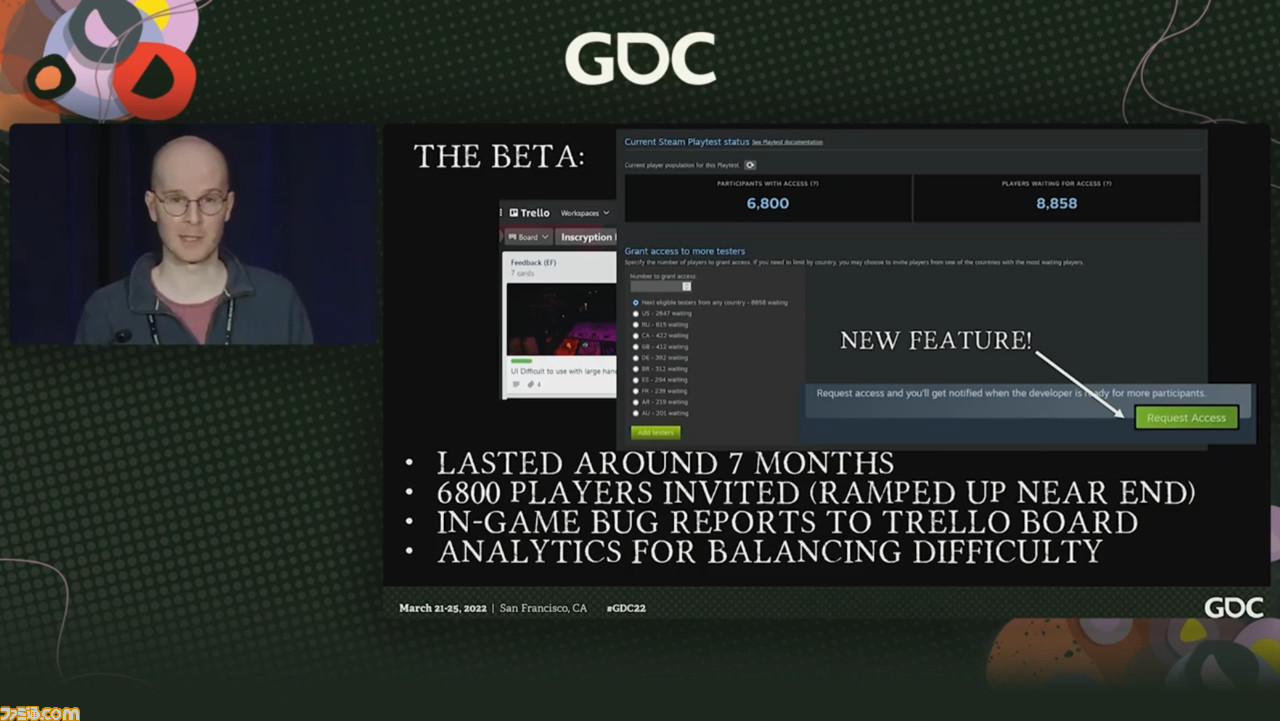

そしてほどなく入ったベータ版は開発期間終盤において非常に大きなウェイトを占め、Steamの新しいフィーチャーである、Steam Playtestを使用して進めました。ストアページにあるボタンをクリックすると、テストプレイが可能になるプレイヤーになれる。ベータ版の更新パッチをアップしたあと、メールなどで連絡してその人たちにプレイしてもらえる。一般的なバージョンとテスト版を並行してSteam上で進められるわけです。この作業を7ヵ月ほど行ったのですが、“ミニクローズドアーリーアクセス”とも言える期間で、終盤には7000人のプレイヤーに参加してもらえました。これは、非常に重要なプロセスであり、ゲームに大きな影響をもたらしてくれました。ローカライズの前は英語圏の人たちにプレイしてもらい、ローカライズ後はいろいろな国の人たちにテストしてもらえた。10月19日にゲームが発売され、成功を収められて、いまここにいる理由の大きなひとつと言えます。

開発期間6: ファンも巻き込み、ARGを創造。現実世界とゲーム世界をつなぎ合わせるその手法と作りかた

皆さんがいちばんお聞きになりたいことは、ARG(代替現実ゲーム。alternate reality game。日常世界をゲームの一部として取り込んで現実と仮想を交差させる体験型の遊びの総称)についてかと思います。『The Hex』では秘密のエンディングがあり、それは『Frog Function 2』から刺激を受けたものでした。Steamにある関係のない、発見されていないゲームのエンディングで、『The Hex』にて秘密を追っていくとそのゲームの正体がわかります。それが隠されたエンディングで、『The Hex』で解読したことが必要になるわけです。

今回はより大変なものになることは当初からわかっていました。何ヵ月も前から多くの希望リストを受け取っており、『Inscryption』はこれまでとは比べものにならない大きなゲームになるという認識はありました。数時間でクリアーできるものではなく、多くのプレイヤーに満足してもらうにはこれまで以上に大変になるのは間違いありません。意味のある形で『Inscryption』のロアにつながるものにしたかったし、また何らかのやりかたで『The Hex』から進化したギミックを提供したかったわけです。

秘密のハンティングはこのようになっています。ローディング画面でコントロールCを押すとコマンドラインテキストが出るので、コマンドを入れる。あるフォルダーを見つけてコマンドを入れればcipher(暗号)を求められる。意味不明なテキストを入れれば意味不明な返答があるので、正しい暗号を入れなくてはならない。

最初は動画のひとつを見ることからスタートします。何かが書かれた付箋があり、これが最初の暗号を解くカギとなっています。『The Hex』のファンであれば、これが手がかりとなる慣習上の一定の法式であることがおわかりになると思います。手がかりを正しい数字にしてdecipher(解読)する。いくつかのテキストを解読したらつぎの手がかりが見つかりますが、それまでには4つを解読しなくてはなりません。

以前より難しくするために、いろいろなものを参考にさせてもらいました。5歳向けのボードゲームを取り入れたり、2014年に行ったKickstarterキャンペーンを手がかりに使ったり、テクスチャー・アンパッカーを使わなければ見つからない非常に細かい数字を入れたりもしました。しかし残念ながら、私の知る限りこうしたものはプレイテストに提供することができません。正しくドライブするか図るには数百、数千人の人が見る必要があるので、リークする人が出てきてしまうからです。そのため、正しい難易度になっているかを測る方法がわからなかったわけです。

ロアのタイミングについては、結構うまくいったと思っています。ゲームの一定のミステリーはARGでのみ解くことができますが、これは答えを見つけたプレイヤーにとってもそうでない人にとってもクールな経験だと思います。答えがわかったプレイヤーは、かゆいところに手が届いて満足します。答えがわからない人は興味を引かれつつも何か残っているような感覚を持つので、ある意味でよりよい経験になると思うわけです。

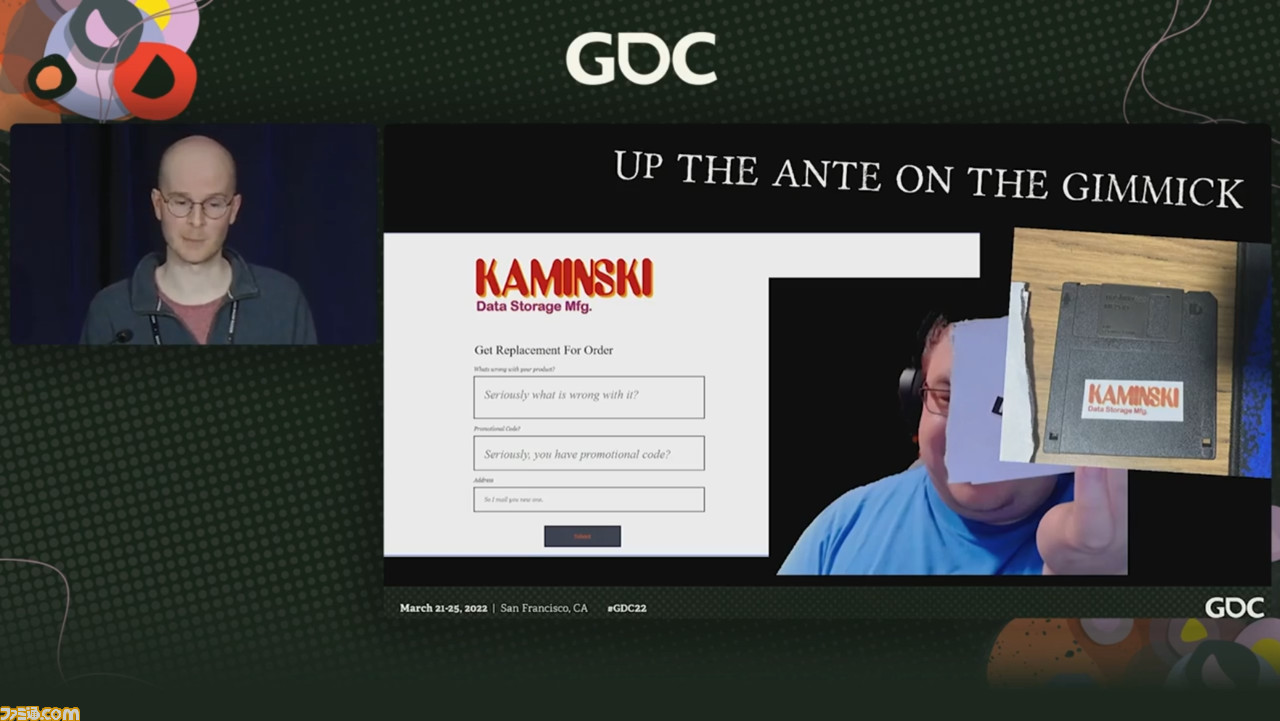

ギミックのレベルを上げるという点では、じつ私は『Inscryption』のエンディングをフロッピーディスクで20人に郵送するというアイデアを持って実行していました。ARGのある時点でサイトを見つけると、偽のオーダーフォームが見つかります。きちんと申請を受け取れるようにしていたのですが、何百というデタラメやパスワードなどが入力されていました。当たっていればつぎの何かに進めると思ってのことでしょうが、私が求めていたのは実在の住所だったんです。ただ、何百ものフォームを見て、ようやく20の正当な住所を集め、ディスクを送りました。3つのタイプのディスクを7人あまりに等分に配布したんです。受け取った人は読み込むことができたかどうか、そのほかリストされていないYouTubeビデオも明かしましたが、この動画は『Inscryption』の公式エンディングが収録されています。

最後に紹介するのはとてもおもしろい開発エピソードです。実況動画のひとつで、ルーク・カーターが森でフロッピーディスクを掘り出すところがあります。この動画では、その座標を示したところがあり、そこはバンクーバーのスタンレーパークで、そこにディスクが埋められていました。ただ、座標はそれほど正確なものではなかったので、数人のファンがライブストリーミングしながら探しましたが、見つけることができなかったんです。私は、正しい位置を特定するのに、いくつかの座標を使うことを認識できてなかったからです。彼らが森で四苦八苦しているのを見て、誰かが転んで訴訟問題になったら困ると思い、現地に行って彼らに会って話をし、承認を得てからカメラを回させてもらいました。そこで森での殺人を演じてもらいライブストリーミングしたんです。ちなみに、そのときの死体はまだ見つかってないですよ(笑)。

質疑応答: つぎのプロジェクトは……「まだ、語らないことにします」

最後に、聴衆からの質問に答える場が設けられた。以下、そのやり取りを紹介しよう。

――最初のゲームを作る際にもっとも重要なことは?

ダニエル まず頭に浮かぶことは小規模なものにすること。そして経済的な見返りを求めないことです。開始から完成に至る開発のプロセスに慣れて、その結果をリワードとして受け取り満足することが重要だと思います。そのためには小さく始めて終わらせることがベストです。

――つぎのプロジェクトは?

ダニエル まだ語らないことにします。

――システムの多様性と相互の関連性に印象づけられた。ゲームの中で異なるフィーチャーを、どれだけプロトタイピングの制作と評価を行なっているのか? それともナラティブ・ゲームなのでクールだと思ったものを入れるため、振り出しに戻すのか?

ダニエル 私のアプローチはクールだと思ったものを入れるというやりかたです。しかしテスティングでうまくいかなければ変更します。ただ、作業が無駄になったと思いたくないので、振り出しに戻ることはあまりやりたくないし、行っていません。変更したりカットしたりするものはありますが、テストプレイでうまくいかないことが明確にならなければ、ほとんどはそのままにしました。

――それは『Inscryption: Kaycee’s Mod』(2022年3月に配布された拡張コンテンツ)の一般的なローグライクの永遠とプレイできるものにつながった?

ダニエル そうかもしれないです。開発中『Inscryption』は何度もリプレイするものとは考えていなかったので、ローグライクループを何度もくり返しながらも、そこから離れてもゲームをプレイし続けます。エンディングがあるので2度とプレイしないかもしれない。『Inscryption: Kaycee’s Mod』における、エンドレスモードで難易度が上がっていくこととは矛盾していて、ある意味それは部分的に損なうことになったかもしれないです。

――Leshyの声について説明してほしい。とても不安になるアニマルキャラクターだ。

ダニエル オリジナルのゲームジャム版は低い声が頭に響き、振動を起こすというアイデアでした。そこからジョナ・センゼル(サウンドクリエーター)が入って、私がキーボードを叩いて作ったガレージバンドの音を洗練されたものにしてくれたんです。

――『Inscryption』で使われていたメカニックが『Pony Island』でも使われていたのではと思った。『Inscryption』でSteamフレンズがカードとして出てくるところがあるが、クールなエフェクトだとは思うが、再検討しようと思うか? 亡くなった人もいて、カードでは見たくないなど起こりうる。

ダニエル それは聞いていますし、ネガティブに影響された人がいることに動揺したのは事実で、つぎの機会にはよく検討しようと思っています。より注意を払うようにしたいです。これについてはひとりの方からメールをもらったのみですが、一定期間オンラインになっている人だけを載せるという解決策はあります。完璧ではありませんが、再度やるとすれば、このアプローチを取ります。

――ビデオの収録は終盤で行ったとのことだが、スケジュールはどのように管理したのか?

ダニエル 自然にやっていました。前作の成功と低予算のおかげで予算的に前より自由があったので、ゲーム制作に時間がかけられるよう準備していました。効率的に回るようにしています。効率的にできたと思っていますが、ただ長期プランがあったわけではないです。3年がかりの大きなプロジェクトだった『The Hex』の開発中、ゲーム制作の複雑さを理解しました。『Inscryption』も同じような複雑さになると考え、2、3年はかかると思っていましたが、それ以上かかったとしても大丈夫なラッキーな状況ではありました。日々プランを練っていたものの、長期プランは持たずに自然に動いていたという感じです。

――同じプレイテストフィーチャーを使っているのだが、新しいアップデートがあるとテストしていたのか、それとも毎月1回などに設定していたのか? プレイヤーが飽きてしまって買わない(正式版)ということもある。

ダニエル ゲームの規模がかなり大きく、ゲームがきちんとできているかを確認することが重要だったので、個人が買わなくなることは心配していませんでした。毎回パッチ時に新しいプレイヤーを入れてテストを行っていました。これはテストする素晴らしい方法だと思っています。トラベルボードを設定して1000人とかでテストします。重大なバグがあればすぐにわかるし、多くの反応を得られます。

――ACT2で4つの異なるデックタイプのメカニックを差別化するにあたってゴールはあったのか? そのプロセスは?

ダニエル 4つの異なるタイプはプレイに使うリソースになります。たとえば、ビーストタイプはブラッドベースで、ボーンズタイプのカードを犠牲にできます。カードが倒されるとボーンがもらえます。ボーンを貯めてより大きなカードをプレイすることを続けていく。ジェムとエネルギー、人気のカードゲームをベースにしようと思っていました。エネルギーは『ハースストーン』のマナシステムとほぼ同じです。ウィザードタイプのカードでは『マジック』のようなことをやりたかったのですが、ランドをプレイするなどがうまくいかなかったので、挑戦的な『マジック』になりました。ボーンズの犠牲はACT1をやっているときにすでにあったので、そのまま入れました。

※写真は配信番組をキャプチャーしたものです。