独立直後の五十嵐氏が語る内容とは……?

2014年3月17日~21日(現地時間)、サンフランシスコ・モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターを対象とした世界最大規模のセッション、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2014が開催。

ここでは最終日となる会期5日目に行われた、五十嵐孝司氏による講演“There and Back Again: Koji Igarashi's Metroidvania Tale”の模様をリポートしよう。

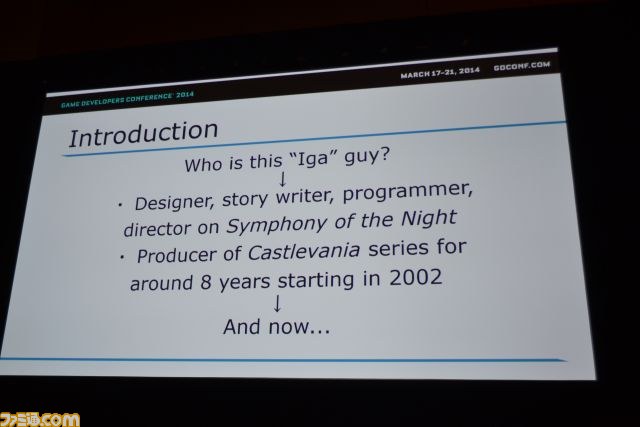

五十嵐氏と言えば、『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』(『Castlevania Symphony of the Night』)でアシスタントディレクターなどを務めて以降、『キャッスルヴァニア』シリーズのプロデューサーとして多数の名作を生み出した、海外でも非常に人気の高いクリエイター。すでにいくつかの報道から、2014年3月15日付けでKONAMIを退社したことが明らかになっていたこともあり、五十嵐氏がどんな講演をしてくれるのか、興味津々の受講者が数多く集まった。

しかし五十嵐氏は冒頭で、KONAMIを退社したことを報告しつつも、「今日の内容はそういったお話ではないので……」と釘を刺しつつ、また「日本人的にはいろいろと配慮しないといけなかったりもしますので」と、具体的なタイトル名を挙げることはせず、おもに、“略語で言うと『SoN』”というタイトルを例に説明する、と前置きしてから講演を始めた。

なお記事中でも、五十嵐氏の意向を尊重し、略語によってリポートを進めていく。わかりにくい点もあるかと思うが、ご了承いただきたい。

講演のテーマは、五十嵐氏が“メトロイドヴァニア”というジャンルを制作する際に気をつけていたこと。ちなみにこの“メトロイドヴァニア”は、『メトロイド』と『キャッスルヴァニア』を合わせた造語で、それらのタイトルのような2Dスクロールの探索型アクションゲームを表す言葉。五十嵐氏自身は、2年ほど前に、ファンがFacebookページに書き込んでくれたことからこの言葉を知ったのだそうで、五十嵐氏自身や、開発チームのメンバーが“メトロイドヴァニア”として認識していたわけではなかったそうだ。

床は床であって、ボスではない!

まず、話は『SoN』の開発チームに配属されたところから始まる。そのチームは、PCエンジン SUPER CD-ROM2用タイトルの、“『RoB』”というタイトルを作ったチームで、現状に甘んじず、いろいろ変えていこうという意思を持ったチームだったそうだ。

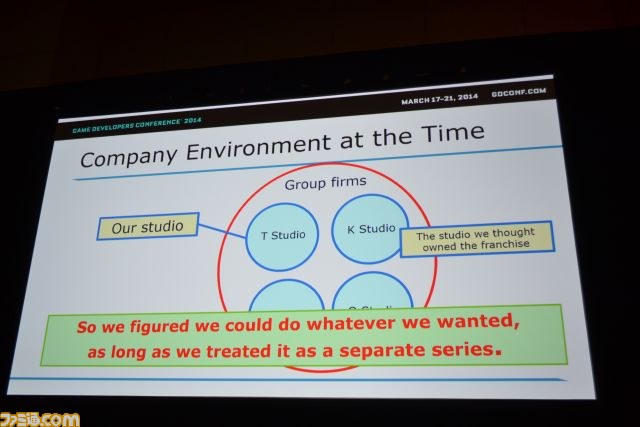

また、講演内容全体に関わる大きなポイントとして、グループ内に存在するいくつかのスタジオのうち、このフランチャイズの本流を手がけるのは“Kスタジオ”であって、五十嵐氏が属する“Tスタジオ”ではない、という認識があったそうだ。五十嵐氏が、『SoN』で大きく変えていこうと考えられたのは、「ちゃんとしたものは、Kスタジオが作ってくれるし」(五十嵐氏)という考えがあったからなのだと言う。

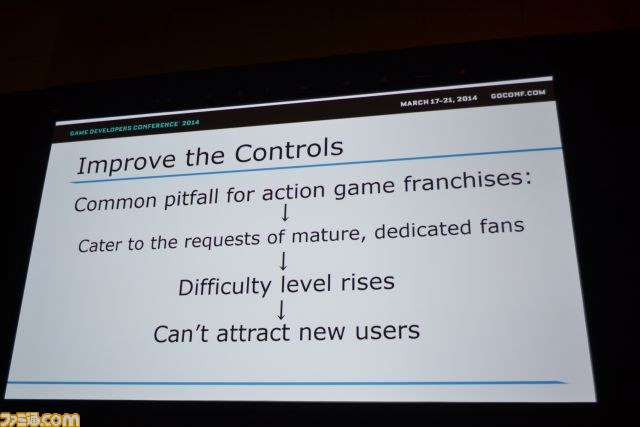

そこで五十嵐氏が、『SoN』で変えていくポイントとして挙げたのが、“操作性の悪さの改善”、“ゲームの寿命を長くする”のふたつ。

まず操作性については、長く続く人気あるアクションゲームのフランチャイズにはありがちだが、シリーズファンの要望に応えていくうちに、難度がどんどん上がっていってしまうという問題がある。『SoN』以前には、ジャンプ中の軌道制御ができない仕様だったが、それがストレスになっている面がある、と五十嵐氏は考えた。

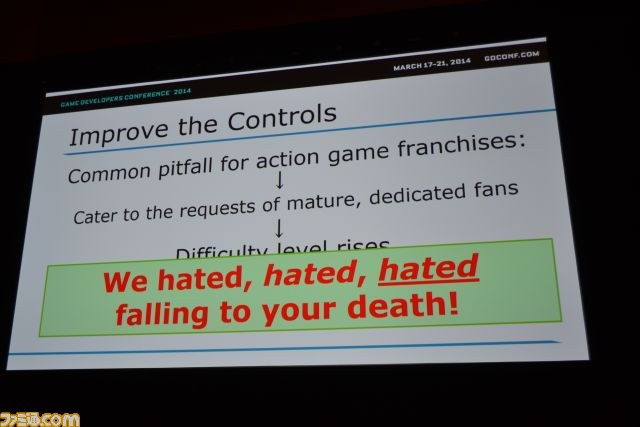

また五十嵐氏は、合わせて“落下死”をなくしたいとも考えた。もちろん落下による何らかのペナルティーはあってもいいが、画面範囲内での落下なら死なないのに、スクロールが止まったところで少しでも落ちると死んでしまうというのは、納得がいかない。それがジャンプのストレスと組み合わさると、なおさら納得がいかないだろう、と。

五十嵐氏が遊んだとあるアクションゲームのボス戦で、真ん中に大きな穴が空いていて、ボスの攻撃で死ぬよりも、穴に落ちて死ぬケースが圧倒的に多かったときに、大きなストレスを感じたそうだ。「穴もボス戦の一部と考えてくれるユーザーもいるが、普通にアクション遊ぶ人は“床と敵は違うだろう”と理不尽さを感じるものです。少なくとも僕はそう」(五十嵐氏)。

最終的に、単純な“落ち死に”はなくし、穴に落ちて死ぬにしても必然性を持たせるべく、しかるべきダメージを与えてから死亡させるという仕様に変更。また、足場から落下しても、数フレーム分の猶予を設け、そのあいだならジャンプができる仕様にもしたのだそうだ。もちろんそれでも、落ちるときは落ちるが、操作によるストレスを極力なくす方向で、ゲームをデザインしていったのだそうだ。

“メトロイドヴァニア”は“ゼルダヴァニア”だった!?

つぎに、“ゲームの寿命を長くする”という試みについて、まずその考えに至った経緯が語られた。

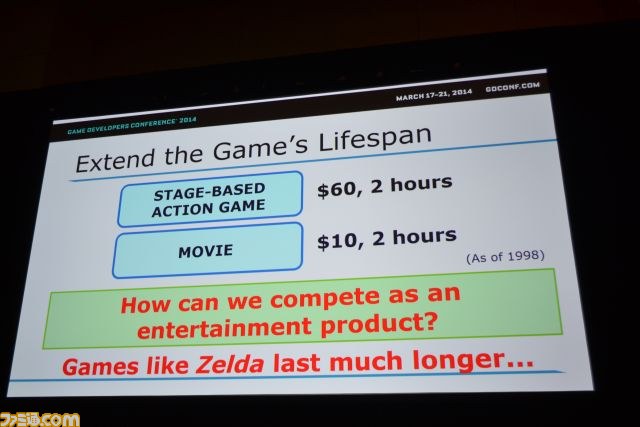

通常のステージクリアー型アクションでは、うまい人なら2時間もあればクリアーできてしまう。難しくすればゲームの寿命を延ばすこともできるが、フランチャイズでそれを続けていくと、やがて初心者には遊べないゲームになってしまう。イージーモードを用意するなどの方法も考えられるが、それでは根本的な解決にならない、と五十嵐氏。

7000円で購入したゲームが2時間で遊び終わる。対して映画は1600円ほどで2時間近く楽しめる。そう考えると、エンターテインメントの価格として、ゲームは高いのではないか、と五十嵐氏は考えた。

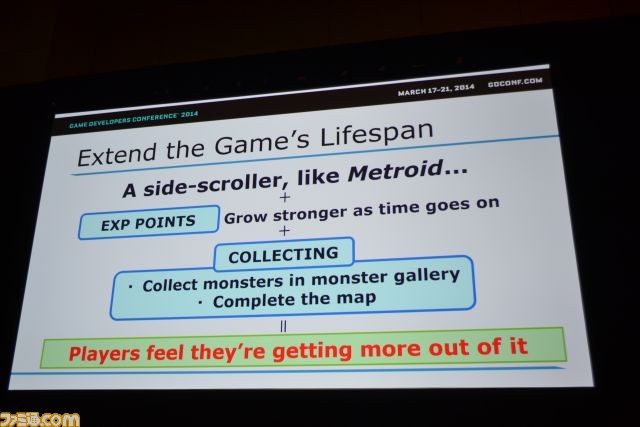

どうにか寿命を伸ばすために、思いついたのが、『ゼルダの伝説』のような探索型のゲームにすることだった。この方式ならば、マップを一度通るだけで終わらず、何度も往復して長く楽しめるようになる。

『ゼルダの伝説』は、五十嵐氏を含め、開発メンバーみんなが好きなタイトルだったため、この案でいこう、となった……というわけで、“メトロイドヴァニア”と言いつつも、発端は『メトロイド』ではなく、『ゼルダの伝説』だったんです、と五十嵐氏。「横スクロール型なために、必然的に『メトロイド』っぽくなってしまったんです。もちろん『メトロイド』もリスペクトしていますよ」(五十嵐氏)。

さらに、『ゼルダ』にせよ『メトロイド』にせよ、基本的には、敵を倒しても回復系アイテムが出るだけで、敵を倒すことの意味がそれほど大きくない。そこに意味をつけたいと考えた五十嵐氏は、経験値の要素をプラスすることを思いつく。こうしてレベルアップのシステムをつけたことで、アクションの腕に自身がない人でも、時間をかけることでカバーできるようになり、ユーザーの間口を広げることにもつながっていった。

加えて、“集める”“埋める”をキーワードに、探索済みのエリアのパーセンテージや、敵の図鑑などを用意することで、“集まってないくやしさ”を誘導。こうして、ゲームの寿命を格段に長くすることに成功した。

さらに講演は、『SoN』のゲーム性を追求するうえでの、フランチャイズが築いてきた物語やキャラクター設定との兼ね合いなどの話題に。

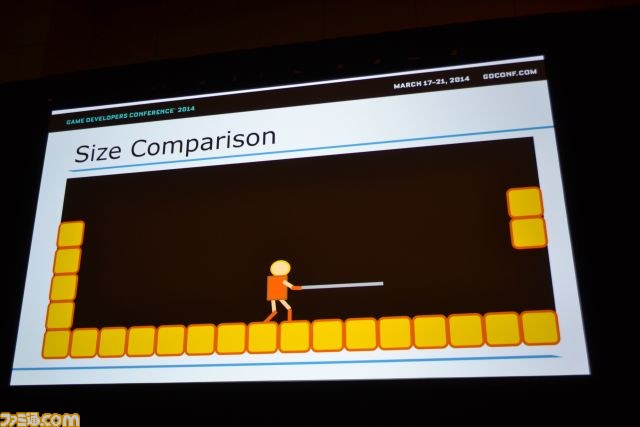

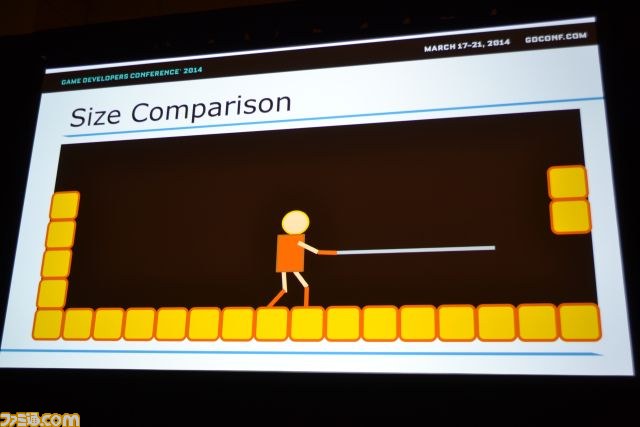

歴代タイトルで主人公を務めてきた“マッチョなムチ使い”。これを踏襲するとなると、特殊アクションを入れにくくなる……と考えた五十嵐氏。またビジュアル的な要望として、プレイヤーキャラクターをもっと大きくしたいという思いもあったそうだ。

しかし探索ゲームの場合、左右どちらにも進めるため、プレイヤーキャラクターは画面中央に配置する必要がある。このキャラクターをどんどん大きくしていくと、やがてムチが画面端にまで届くようになり……「こうなると、間合いとか関係なくね? と」(五十嵐氏)。

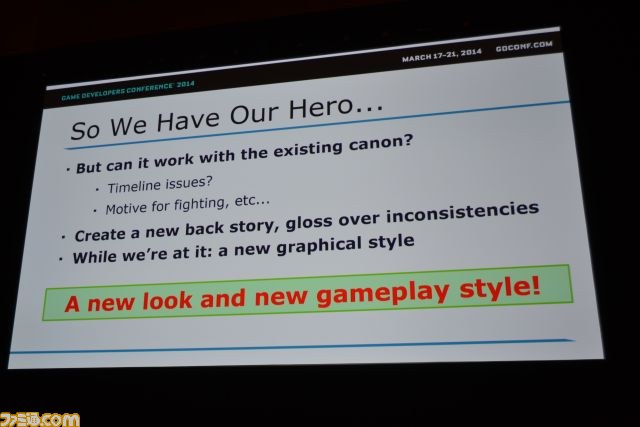

そこで五十嵐氏は、「もう主人公はムチ使いでなくてもいいのではないか?」、「マップの仕掛けなどをクリアーしていくことを考えると、人間ではないほうがいいんじゃないかな?」と思い切って舵を切ることを考える。そこで歴代フランチャイズタイトルを振り返ってみると、「人間じゃなくて、変身能力があるヤツがいました(笑)」(五十嵐氏)。というわけで主人公が決定。「ついでに敵をムチ使いにしました」(五十嵐氏)。

しかしフランチャイズタイトルであるからには、ゲーム内の歴史と整合性を取る必要がある。主人公が戦う動機は何なのだろうか? とはいえこの時点では、過去の資料を見ても、“正義のヴァンパイア”としか書かれていない。というわけで、設定を追加してしまおう、と五十嵐氏は考えた。

まずアル……ここではAとしよう。Aが、父親に反抗する理由がわからない。ヴァンパイアであるAが、食べ物である人間の味方をするのはなぜか? ヴァンパイアは吸血行動で仲間を増やしていく存在であり、吸血による支配は絶対的。裏切るとは考えにくい。しかしヴァンパイアハーフならば、可能性はなくもない、と考える五十嵐氏。

しかし半分の人間部分だけで人間の味方になる……というだけでは、五十嵐氏にとっては説得力が足りなく感じられた。そこでもっと踏み込んで、ヴァンパイアハーフならば、両親のどちらかは人間である、と考える。Aの父親がヴァンパイアなのはわかっているから、人間なのは母親のほう。そして母親と父ヴァンパイアのあいだには愛があっただろう、と考える。

そんなヴァンパイアが人間と敵対する魔王になった理由は? 原作のドラキュラをリスペクトしつつ考えた五十嵐氏は、“愛する妻が人間たちにより失われ、人間に憎悪を持つ”という設定を思いつく。これなら、過去の作品で“父が急におかしくなる”という設定と矛盾がない。

さらに、人間に敵対する夫を見て、人間である妻は喜ぶのか? そして「男はみんな、マザコンですよね(笑)」(五十嵐氏。ここで会場も爆笑)、というわけで、主人公は母親の願いを叶えるため、父親を本気で止めにいくだろう……。

というわけで、主人公の設定が完成する。あわせて、“ヴァンパイアハーフ”から五十嵐氏が受けるイメージ――“儚い”、“ゴシック”、“バラ”といったイメージに合わせるために、主人公の絵も変更。こうして『SoN』の主人公像が確定していった。

制約の中から生まれた美しい『SoN』のグラフィック

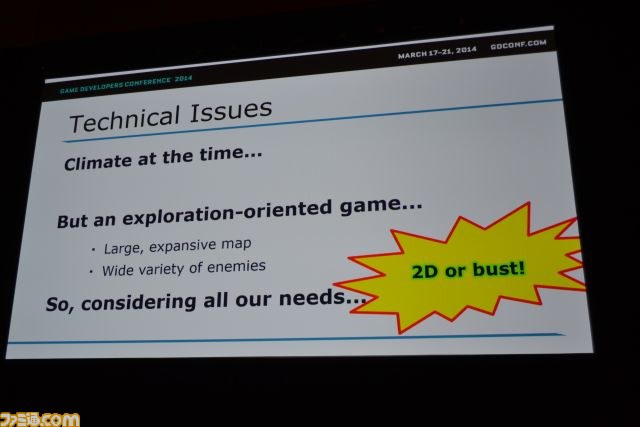

ゲームの設定、コンセプトが固まったところで、つぎは実際の開発についてのお話に。『SoN』はプレイステーション用タイトルで、プレイステーションと言えば、ご存じのように3D処理能力に長けたマシンだった。『SoN』が発売された1997年は、3Dゲームが大流行していた時期。五十嵐氏らも3Dでの制作を検討するものの、やはり2Dを選択する。

それは、当時の開発チームは3Dゲーム開発技術に弱く、3Dで制作するとなると技術検証から始める必要があった、という事情が大きかったそうだ。しかも探索型のゲームを作るとなれば、広大なマップや数多くのエネミーなど、制作すべき物量も多くなる。

しかし2Dで制作するなら、過去のシリーズタイトルで蓄積してきた“資源”を有効に利用できるようになる。また、開発チーム内には、2Dに関しては「かなり天才な」(五十嵐氏)、優秀なデザイナーが2名おり、2Dゲームならその力も十分に活かすことができる。

以上の理由から、「2D以外の選択がなかった、というのが本当のところです」(五十嵐氏)。

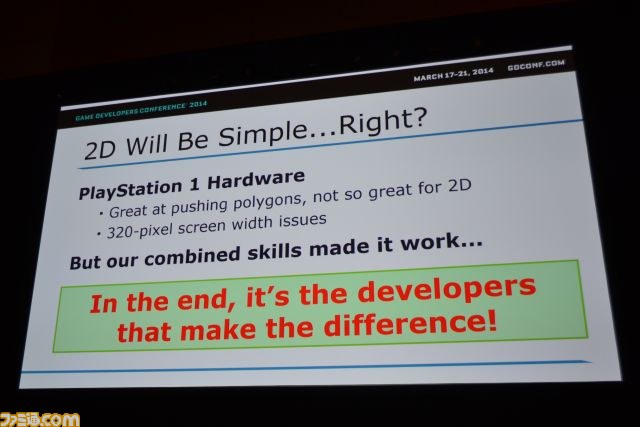

ところが2Dとはいえ、60fpsで動くゲームにするのは難しい。とくにプレイステーションには、ハードウェア側で2D描画サポートをする機能がなかったからなおさらだ。かといって、過去作に劣るものにするわけにはいかない。

そこで、解像度を横256ドットにする、色数を16色に抑える、テレビによっては表示されない上下の部分をカットする……などさまざまな工夫を凝らし、それにより多重スクロールや大量のエフェクトなどを実現したのだそうだ。

改めて五十嵐氏は、グラフィック面でも高く評価された『SoN』だが、そこには大きな制約があり、それをものともしない強者のデザイナーがいたから実現できた作品だった、と語る。そして、「さまざまな開発チームを運営してきましたが、やはり結局は、人に始まり、人に帰結するんです」とまとめた。

鉄の掟! “ボスはノーダメージで倒せなければならない”

続いてのテーマは、こうして『SoN』を完成させて以降、“メトロイドヴァニア”な作品を作る際、どんなところに注意したのか、ということ。

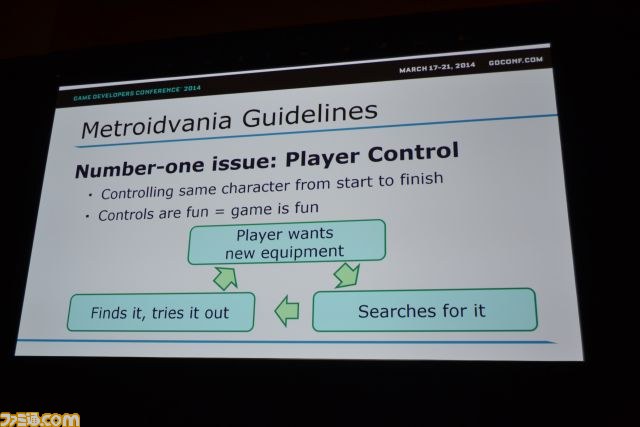

まずはやはり“操作性”だと語る五十嵐氏。プレイヤーはつねにキャラクターを動かしているのだから、ストレスがなく、動かしていて楽しいことが大前提となる。

操作することが楽しければ、プレイし続けることができる。さらに新しい装備やアクションを入手すると、試してみたくなる。それが楽しければ、さらに新しいものを探したくなる。つまり、操作が楽しければ、新しい装備やアクションを“欲しい”→“探す”→“試す”→“(さらに)欲しい”→……とよい循環ができる、というわけだ。

マップの作りかたについては、五十嵐氏は、探索型といいつつも、じつは“そんなに探索させない”よう心がけていたそうだ。それは、クリアーだけなら基本一本道で、あまり後戻りせずにすむようにする、ということ。なぜなら、エリアを調べ尽くすつもりで遊んでいるのでなく、とにかくストーリーの続きを見るためにプレイしている人にとっては、後戻りが非常に嫌に感じるからだ。またそのため、後戻りしてたどり着くような行き止まりには、来てよかったと思えるアイテムや仕掛けを用意するように配慮していたのだとか。基本的に、メインルートはアイテムなどで誘導し、そこに少しの枝葉をつけることで“探索している感”を出す。それが五十嵐氏流の調整法なのだそうだ。また五十嵐氏は、仕掛けなどについてはなるべく慣れた開発チーム内の意見だけではなく、ファーストプレイの人の意見を重視し、わかりやすく作っていくことも重要だと語る。「作り手が思っている以上に、ユーザーはわかってくれないものです」(五十嵐氏)。

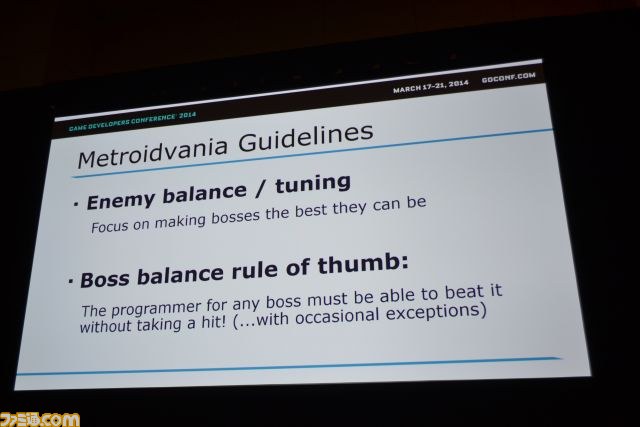

そして敵のバランスについては、五十嵐氏は、ボスのバランスを取ることを最重要視するそうだ。もちろんすべてのバランスが完璧ならばそれに越したことはないが、開発の都合で優先順位をつけるならば、ボスを優先するべき、と五十嵐氏。それは、ボス戦はゲームの華であり、ユーザーもここを目指してゲームを進めてくるのだから、「最低、ここさえ押さえれば形になるんです」(五十嵐氏)。

またボスの攻略方法は、できれば直近で入手した能力で倒すのがベストとしつつも、それに固執すると融通が利かなくなるので、バリエーション豊かになるようにするべき、と五十嵐氏は語る。

また、五十嵐氏のチームでは、“制作したプログラマはノーダメージで倒せること”という“鉄の掟”があったそうだ。“予備動作から完全にかわせる方法があること”は必須条件。ただ、頭でわかっていても、うまくプレイできないプログラマも、なかにはいる。それでも、“武器は道中で入手したものをつかっていいが、防具はつけずに倒しきれる”ことが、難度設定として必須だとし、それは徹底していたのだそうだ。

最後に五十嵐氏は、今回の講演を請われた理由として、「最近このタイプのゲームが少なくなっているのかな。ファンの皆さんが待ち望んでるのかな……と」と分析。そして、「大きな会社から飛び出して独立したいま、自分の意思で物作りができるようになりました。望む声がいただければ、実現に向けて出発できるかな、と思っています。これからも新しい舞台に向けてがんばっていきますので、よろしくお願いします」と語り、講演を締めくくった。

ちなみに講演後のQ&Aでは、冒頭で釘を刺されていたにもかかわらず、やはり今後の活動についての質問が。五十嵐氏は、「準備もせずに飛び出したばかりで、会社もできてないし、今後どうしていくのかはまだわかりません」と回答。また、「僕のファンは、日本より北米、欧州のほうが多いので、そこが中心になるかと思います。でも僕は英語ができないので、インターナショナルで作るのは難しいのかな、どうなのかな。……どうですかね、皆さん?」と逆に問いかけて、会場の笑いを誘っていた。