●おもしろくてタメになる、カプコンのサウンド講座

|

▲写真左からコンポーザーの北川保昌氏、オーディオディレクターの山東善樹氏、オーディオプロデューサーの岡田信弥氏が出演。 |

“4年に1度の開催”をコンセプトとするゲーム音楽フェス“4starオーケストラ”。最終日となる2011年10月2日には、カプコンのサウンドチームによる講演“カプコンサウンドの創り方 in 4star オーケストラ”が行われた。カプコンのサウンドチームは、アップルストアなどでも同様のイベントをおこなっており、今回はそのイベントの4star出張版。江戸川区総合文化センターの研修室に5.1chサラウンドスピーカーを用意し、カプコン作品のBGMやSE(効果音)といったさまざまなサウンドの作りかたを、笑いがあふれる絶妙なトークを交えて披露していった。

■『バイオハザード5』の効果音への工夫とは

“効果音の録音 in U.S. San Diego”という題で公開されたのは、『バイオハザード5』の効果音の製作過程。「カレーを作るとき何をするか。畑でじゃがいもを収穫しますよね? それと同じで、効果音を作るのにも材料となる元を収録するんです」という山東氏のジョークを交えた説明の通り、銃の効果音の収録風景が公開された。アメリカのサンディエゴで行われた収録では、実際にハンドガンやショットガンを撃っている横にガンマイクをセットし、音声を収録している風景が公開。ショットガンをリロードする際の音も含めて収録をしているとのこと。つぎに説明されたのは、“OMフォーリー”。“OM”とはオブジェクトモデル、すなわちステージに配置された物体のことで、フォーリーとはスタジオで疑似録音された効果音のこと。カプコンのスタジオ内での収録風景では、マイクのそばで、ダンボールやかご、木箱を叩いたり、落としたり、床を滑らしてみたりと、さまざまな方法を試し、そのすべてを収録していた。

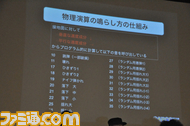

なお、効果音は収録だけがたいへんなわけではなく、鳴らすのもたいへんなんだとか。『バイオハザード5』では、物理演算ソフト“havok”を使っているが、ドラム缶や木箱などひとつのオブジェクトに対して、跳弾、壊れ、ひきずり、落下など、さまざまなアクションに応じたパターンを用意しておき、落下に対しても木箱が斜めに落下したパターン、垂直に落下したパターンなどで音を変えているため、ひとつのオブジェクトにつき、20から30近い効果音が必要になるそうだ。

“カプコンサウンドとL.A.”という題では、『バイオハザード5』のクリーチャー用の効果音について解説。『バイオハザード5』のクリーチャーが出す効果音は、ハリウッドにあるサウンドデラックス社という、映画の効果音などを手掛けている会社と共同制作している。今回公開されたのは、とあるクリーチャーの足音。さまざまな道具を用意した中で使われたのは、木でできたお面。お面を叩いたり、落としたりという試行錯誤の中、お面で敷き詰めたピーナッツをつぶすという方法が使われる。しかし、それもただつぶすのではなく、ゆっくりつぶしたり、一度つぶしたものを再度つぶしたりと、いろいろな方法を試す中で、実際に採用されるものが収録されたのだという。ただし、収録された音がそのまま使われるのではなく、その音をベースにコンピューターを使った調整作業が行われるとのことだ。

効果音というのは、ゲームだけに限らず、映画などさまざまなコンテンツで使われている。しかし、“ゲームならではのおもしろい鳴らし方 インタラクティブ性の醍醐味って?”という題で紹介されたのは、ゲームにしかない効果音のパターンだった。『バイオハザード5』では、主人公のクリスとパートナーのシェバの双方が通信機を持って行動しており、その無線を使って会話をすることがあるのだが、開発途中で無線らしく音の割れた声が流れてくるようにしたとのこと。その割れた音声をいざゲームに入れると、遠距離の場合はいいのだが、目の前に相手がいる場合でもその割れた音で会話をするため、「現実で隣にいる人とメールで会話するみたいで、仲がめっちゃ悪く見える(笑)」(山東氏)。そこで、相手が至近距離にいる場合は生声、遠くにいる場合は無線らしい音にするようにしたという。しかし、『バイオハザード5』の声のこだわりはそれだけではない。さらに、しゃべる場所によっても声が変わるようにし、洞窟のような場所で話した場合は声が反響するようにしたりと、さまざまなシーンに応じた、まさにゲームらしいインタラクティブな効果音の使いかたをしているのだ。

▲静かな小屋の中で窓ガラスを割ると風の効果音が鳴る。これは、窓ガラスひとつずつに効果音が鳴る設定を施し、ガラスが割れるたびに風の音が大きくなっていくようになっている。なお、効果音の鳴る指向性もラッパ型に設定されており、部屋の中にいないと風の音は聞こえないという。 |

|

■『モンスターハンター』のモンスターの鳴き声は……セイウチ!?

『バイオハザード5』に続いて公開されたのは、“アニマルボイスレコーディング編 『モンスターハンター』シリーズのモンスターの音ってどうやって創ってるの?”という題のとおり、『モンスターハンター』シリーズに登場するモンスターの鳴き声の製作過程。こちらも『バイオハザード5』同様、まずは材料となる音が必要ということで、さまざまな動物の鳴き声を収録していく。セイウチなどのアニマルタレントを相手にした場合は、飼育員が指示をすると簡単に鳴いてくれるのだが、飼育できないアリゲーターなどは実際に鳴くまで、ひたすら待ち続けて収録をするのだという。そして録音できた音をコンピューターに取り込んで、さまざまな音声を付け足して加工し、実際にゲーム内で使われるようになる。

収録方法の公開の後は、各モンスターがどのような鳴き声を題材にしているかを解説。たとえば、ベリオロスは、“ピューマなど”。“など”というのは、単体の動物の鳴き声をそのまま使うことがないから。巨大なモンスターのジエン・モーランは、“セイウチなど”。セイウチは「ココココ」という太鼓を叩いたような甲高い声で鳴くのだが、その音をベースにジエン・モーランの鳴き声と動作音を作っていったそうだ。そのほか、ボルボロスは“アリゲーターなど”、そしてロアルドロスは“アシカ、ワシなど”。ロアルドロスの低音部分にアシカ、高音部分にワシの鳴き声を使っているという。

|

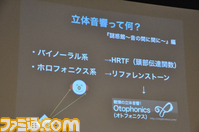

■『謎惑館』で使われた立体音響の正体は?

“立体音響って何?”というお題で公開されたのは、ニンテンドー3DSで発売された『謎惑館〜音の間に間に〜』の音響について。この『謎惑館』は、岡田氏がサウンドディレクターを担当しており、「3DSが立体視に対応しているなら、音も立体にすればすべてが立体になるんじゃないか」という発想から、立体音響というシステムを取り入れたのだという。『謎惑館』をプレイしていない人にはわかりづらいかもしれないが、ヘッドフォンを付けて『謎惑館』をプレイすると、さまざまな音が遥か遠くの右のほうで聞こえたり、急に後ろから聞こえたりと、鳴った音の位置が明確にわかるゲームになっているのだ。この立体音響とは、いったいどういう仕組みなのだろうか。

|

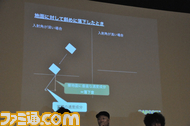

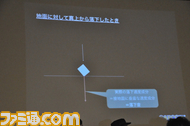

ちょっと難しい話になるが、立体音響を実現するシステムには、“HRTF(頭部伝達関数)”を使った“バイノーラル系”と、“リファレンストーン”を使った“ホロフォニクス系”の2種類があるという。前者は、音が鳴る位置によって異なる耳でとらえるタイミングや、鼻や耳の形によっても異なる音の聞こえかたを計算してヘッドフォンで鳴らすもの。それに対して後者の“ホロフォニクス系”はさらに複雑で、人間は音を感じ取るときに、鳴った音と耳から出ている音をぶつけて距離感や位置を把握しているという理論をベースにしている。これには、ざわざわしている中で知っている人の声だけが聞き取れるという、いわゆる“カクテルパーティー効果”や、生理学も絡んでいるという。『謎惑館』の立体音響は、後者の“ホロフォニクス系”を使って日本で開発された“オトフォニクス”というシステムを使って開発された。ここで、本来ならばヘッドフォンで体感する立体音響を5.1chサラウンドで再現する試みが行われた。マッチ箱を鳴らしながら周囲をぐるぐる回る音、ハチが左のほうで飛んでいる音などが公開。その精巧さに会場からはどよめきの声が起こるほどだったが、岡田氏いわく「とくにヘッドフォンをしているとわかるものなので、ぜひ『謎惑館』を遊んで体験してみてください」とのことだった。

■ゲームのBGMを即興で作ってみる!?

最後に行われたのは、“ゲームのBGMってどうやって作っているの? ジングル制作編”というお題。これはコンポーザーの北川氏が、映像に合わせたBGMをその場で作っていくという内容。BGMを作る題材となる映像は、カプコンのニンテンドー3DSタイトルを起動すると出てくる、カプコンのロゴが表示されるアニメーション。ただロゴが表示されるのではなく、3Dを活かした飛び出すようなアニメーションが入っているのが特徴だ。北川氏は、何もないMacのデスクトップを披露すると、実際にサウンド制作で使っている“CUBASE”という音楽制作ソフトを使って、イチからBGMを作り始めていった。

まずCUBASEにムービーを取り込んだ北川氏は、「カプコンの文字が表示される過程が水っぽい」というイメージを想起し、「水っぽい音」を探していく。その後、ひとつの音を指示すると自動的に和音を作ってくれる機能を使いつつ、「水っぽいコード(和音)」を確認しながら探し出すと、そのまま録音へ。そして録音されたものをムービーに合わせてみたところ、「いきなりそれっぽいじゃないですか」と山東氏が言うように、すでにロゴのアニメーションに合った音ができていた。しかし、北川氏は、「そんなに悪くなかったけど、ここはプロフェッショナルとしてもうちょっと(笑)」と、さらなるクオリティーアップを目指す。

映像を見ながら、流れる音の尺を合わせたあと、「これだけでは芸がないので、音を上に展開させていきましょう。コードのオクターブを上げることで、音が上に広がっていくわけですね」と音の幅を広げていく。それを聴いてみると「なんかすごいオシャレになった」(山東氏)。その後、北川氏は「このパートは置いておいて、音を足しましょう。映像を見て思ったのは、みずみずしさに加えて、玉が表現されているので、コロコロした雰囲気を出したい」と新たな音を探しだしていく。「これがコロコロした感じ」と北川氏が語る音で、その前に作られた水っぽい音と同じコードをコピーして鳴らしてみると、「コロコロ感出てる。でも、コロコロ感が強すぎるかな。コロコロは主役ではないので、バランスを取っていきましょう」(北川氏)。その後も、「さらに、迫力が欲しい。迫力と言えば、低音」と低音を足し、「迫力が出たけど、ちょっとくどいかな」と低音を徐々にフェードアウトさせ、「ロゴが飛び出しているところにインパクトが欲しい。シュワンっていうイメージの」とブラッシュアップを重ね、ロゴの飛び出るアニメーションと“シュワンっていうイメージの音”のタイミングがバッチリ合うと、観客からは「おおー」というどよめきが起こっていた。これらの過程を経て、短時間にジングルは完成。「時間がないから、やりたいことの中でも時間がかかるものは排除して、できることを優先してやった」という北川氏の言葉に、岡田氏も「ゲーム制作も納期が非常に大事ですから、ある程度で見切りをつける必要があるんですね」と、今回の作業がいかに実作業に近かったかを補足して話していた。なお、講演で作られたものとは違うが、カプコンのニンテンドー3DS用ソフトを起動すると、カプコンサウンドが手掛けたジングルが確認できるので、ぜひ起動してみてほしい。

以上で今回の講演は終了。最後に、カプコンサウンドスタッフが手掛けているホームページ“サウンドスフィア”と、カプコンのショッピングサイト“イーカプコン”で発売されているCD「Monster Hunter Ethnic Sounds 〜民族楽器アレンジアルバム〜」(『モンスターハンター』シリーズの楽曲を民族楽器のアンサンブルで表現したアルバム)と、「We are ROCK-MEN!」(カプコンサウンドチームのユニット“ROCK-MEN”による『ロックマン』と『ロックマンX』楽曲のロック&テクノアレンジアルバム)などが紹介された。